昨年11月末の竹伐りで戴いた青竹を使って竹ヒゴ作りに挑戦した話は、1月6日の「竹ヒゴ作り・その1」で投稿したが、その後予定が重なり竹ヒゴサークルも欠席したまま遠ざかっていた。

下の写真は「竹ヒゴ作り・その1」で5.5mm幅に割った竹です。

今回は割った竹を皮と身に分けて仕上げる作業になります。

割り終わった竹は厚みが有り、薄くする必要が有ります。

身と皮に剥いで最後は皮側を0.5以下まで薄くしますが、いきなり薄くする事は出来ない。

先ずは斧で皮と身を4:6に切れ目を入れる。

皮と身に分けて行く。

切り分けた皮側を、更に皮と身に5:5に剥ぐ。

今度は切り出しナイフで割って剥いでいく。

3度目になるが、同じように皮と身を5:5に剥いでいく。

切れ目は切り出しナイフで割るが、後は指で丁寧に剥いでいく。

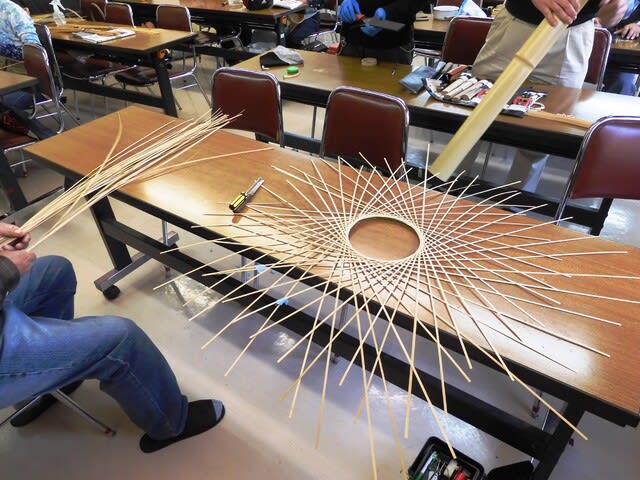

未だ厚みは1mmほど有るが、ここで一定の幅にする作業を行う。

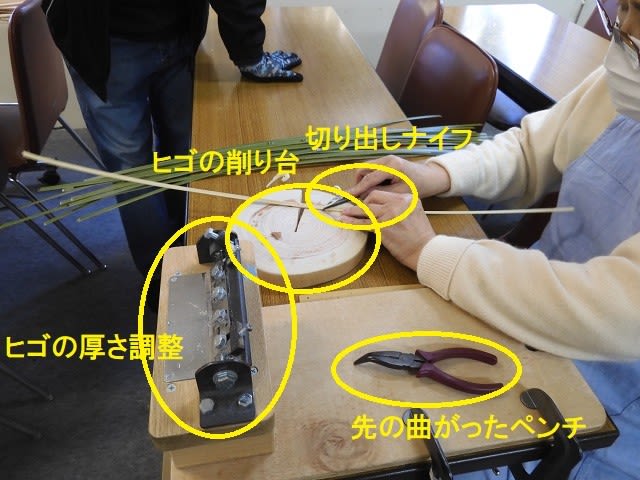

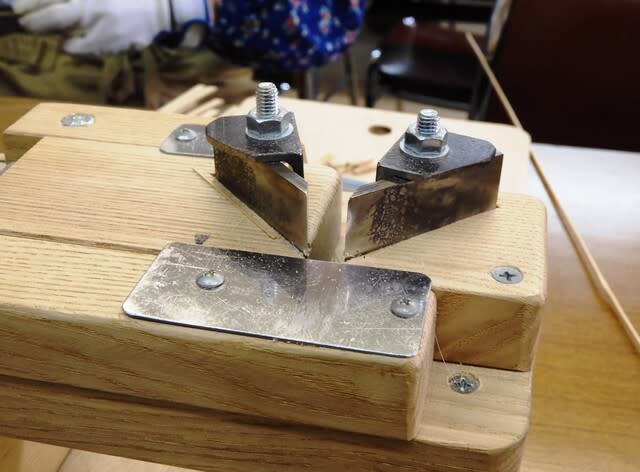

この器具を使って幅を整える。

幅は右のダイアルを回して調整する。

反対側から拡大するとこの様になっている。

幅はこのサイズで揃える事が出来る。

次はこれを0.5mmの厚さに削るのだが、この器具で行う。

鋭利な刃が付いており、刃の下を潜らせる事で均等な厚さにして行く。

刃と台座の隙間は右に行くほど狭くなっており、最初は左側から潜らせ削っていく。

次は右にずらして同じ作業を繰り返す事で段々薄くしていく。

デジタルノギスで計測すると目標の0.5mm以下になった。

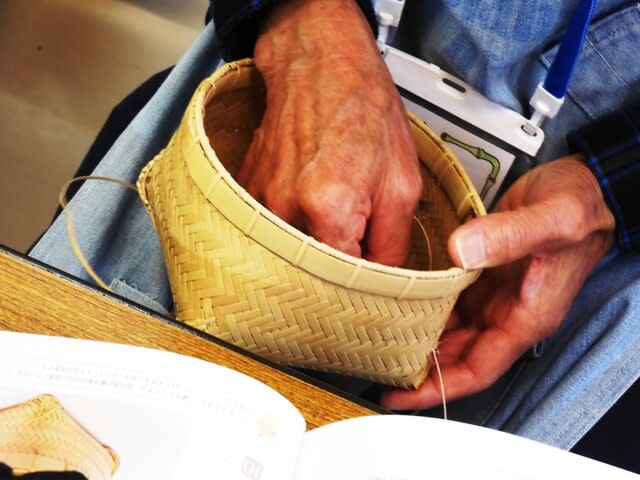

これで完成である。

右端が出来上がった皮側の竹ヒゴだが、剝ぎ落した身側の方が遥かに多い。

一見何事も無く綺麗に出来上がっている様に見えるが、実は半分以上失敗し廃棄した。

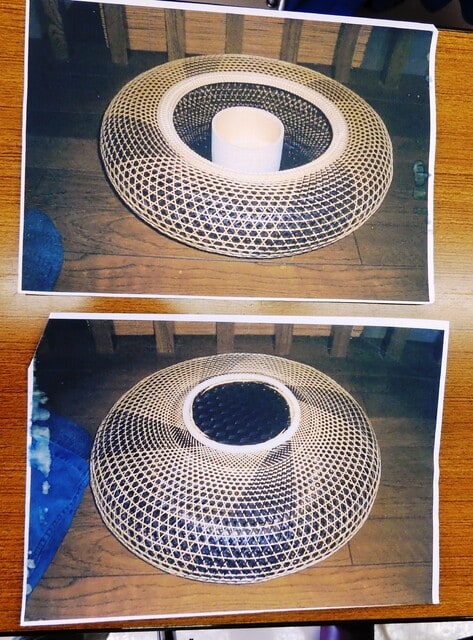

竹細工の良し悪しの8割は竹ヒゴで決まると言われたが、それを実感した作業でした。