竹細工に使う竹を2ヶ月前に切り取り乾燥させていたが、昨日はその竹の油抜き作業を行った。

年一回の恒例行事で竹細工教室の大きなイベントです。

集合は9時だったが私ともう一人が早めに集まり、事前準備で設置し水を溜めていた釜に火を入れたのは朝の7時20分だった。

ステンレス製の釜は40cmの四角で長さ3mと細長く、20年ほど前に特注で作ったそうです。

竹の出し入れを行う開放部は1mほどあり残りの2mは筒状になっていて、開放部を少しだけ高く斜めに設置しています。

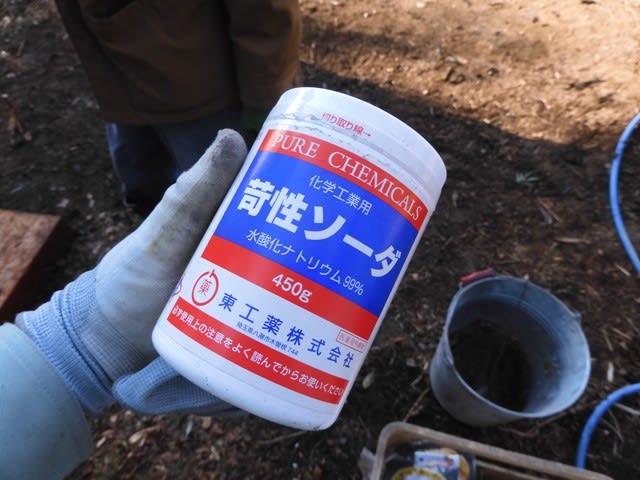

一時間半ほどかけて沸騰させますが、その少し前に苛性ソーダ-を100g程投入する。

併せて固形石鹸を2個投入する。

小屋で乾燥させていた160本余りの竹は釜の側に取り出しておく。

湯が沸騰すると釜に竹を差し入れるが、この作業は簡単である。

竹の太さにもよるが大体15本ほど入る。

この様に釜から溢れんばかり湯が踊り、13分~15分ほど茹でると竹の表面に油が滲みだしツルツルになる。

それを厚手の手袋をして取り出すが、その作業は今年から先生の指示で私の担当になった。

竹の節は乾燥させる前に開けており、茹でると中に熱湯が入り重く、力を入れて掴んでも表面に滲みだした油で滑り厳しい仕事になる。

少しでももたついて時間が掛かると手がやけどする。

その為、足元に置いたバケツの冷水で度々手を冷やしながらの力仕事である。

取り出す時に竹の中に入った熱湯は抜くようにしているが、抜けきれないで外に零れるので取り出しが終るとバケツ一杯ほどの水を入れる。

その為、途中で苛性ソーダ-50gと固形石鹸1個を追加投入する。

茹で上がり取り出した竹は直ぐに拭きとり作業を行う。

広げた籾殻の上に置き、その籾殻を手で擦り付け滲みだした油を拭いとる。

一人当たりの本数は6本だが、太さなど片寄らない様バランスよく置いて行き、くじ引きで振り分けるようになっている。

竹の投入・取り出し作業を一人で最後まで行ったが、さすがに疲れた。

作業が終わるとお湯を抜き窯をキレイに洗い、そして火の後始末などの注意を払う仕事が有る。

油抜きが終った竹を各自持ち帰り太陽に1ヶ月ほど曝せば完了である。

それを割って・細く・薄くすればヒゴになる。

油抜きからヒゴ作りと、作品作りの前に行う作業は欠かせない作業です。

これで1年分の材料の確保が出来た。

後は作品だが、これがまた根気のいる作業である。

時間はいくらあっても足りないくらいである。