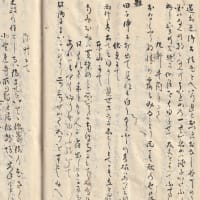

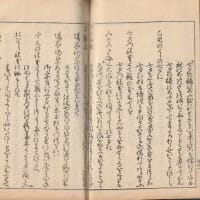

今日は書庫の本をいつも出してもらうカウンター2に行く前に、郷土資料の書架から「広島県史 近世資料編6」を取ってきて「秋長夜話」を読んだ。大頭神社の神事を四鳥の別というのは俗伝との項を見ると、これを引用していた「広島県史 第2編」では四烏とカラスの字になっていたのだけれど、今日見た資料編では鳥喰、四鳥ともすべてトリの字になっていた。もう、このトリとカラスにはかなり悩まされていて今日もルーペで何度も見た。秋長夜話については一応こちらの資料編を信用して先に進もう。ひとつ関連して、厳島道芝記にあった「五烏」について秋長夜話には、

「厳島に五烏あり、中華にて神鴉といふ、杜子美の詩に迎擢舞神鴉とあるこれなり」

とあり、厳島で五烏、中国で神鴉というのは本当にそういう対比で良いのかと思うけれど、とにかく道芝記と同じ「五烏」という表記があった。

「秋長夜話」はリアルタイムでの田沼批判の記述から、天明年間の著作と言われている。広島の方言についての考察も出てくるが、語源については首をかしげたくなるものもある。しかし、「いびせし」「もとほらぬ」「ふてる」など、この時代から使われていたことがわかる。その中に、

「広島にて人を杖うつをくらはすといふ」

というのがあった。狂歌家の風に「握りこふし喰ふな」を「くふな」と読むか「くらふな」と読むかの、ひとつの参考だろうか。また、深川薬師について、仏像のみならず梵鐘の値打ちを述べている。そして上深川村の吉川興経の墓について、

「岩国よりかくてさしおかるゝこそ心えね」

と岩国領吉川氏がこの墓を放置していることは納得いかないとしている。

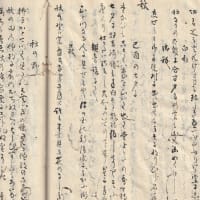

次は、同じ郷土資料の書架から、「大頭神社 御遷座百年記念誌」を読んだ。まず、「四鳥の別れ」の神事について、

「大頭神社は、大正二年に妹背の滝のほとりに社殿を遷座してきたが、これに伴い「四鳥の別れ」の神事も伝説化してしまい、現在は、日々、神社の傍らの石に烏喰飯を供えるだけである。」

とある。今の大頭神社は素晴らしい場所と思うけれど山に近づいた分、弥山の神烏と疎遠になってしまったのだろうか。さて、この本は古文書の解説にページ数を割いていて、これはありがたいことだった。まず、「大頭神社縁起書」天保十四(1843)年は写真で全文を読める。烏喰祭は確かに厳島神社とは違ってカラスの字であった。また、道芝記になく、厳島図会にはあった四鳥の別れが入っている。そして、この両書では、神事のあと親カラスは行方しれずとあったけれど、縁起書には、

「此時雌雄子四鳥の神烏来りて神供を上り二羽の親烏は紀州熊野社に帰るといふ事昔時より伝来なり故に此神事を四鳥の別れ子別の神事という諺にも四鳥のわかれ烏跡といへり依て此里を別鴉郷といふ事此の神事より始れり」

とあり、親烏は熊野へ帰るとある。行方知れずが古く熊野は比較的新しい後付けではないかと思っていたけれど、天保まで遡れることがわかった。

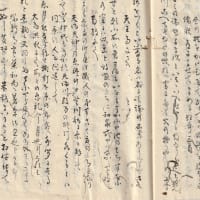

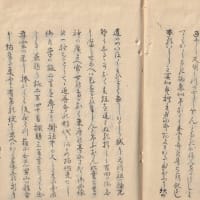

次に、「松原丹宮代扣書」(まつばらたみやだいひかえがき)についての解説が載っていた。この文書については、

「大頭神社に残る古文書の一つで、安永六年(一七七七)から文化一〇年(一八一三)の三六年間にわたって、時の松原丹宮宮司が大野村を中心に世の中の出来事を日記風に書き綴ったものです。」

確かに大野で初めての亥の子祭り、天変地異や訴訟など興味深い記述が多いのだけど、寛政二年(一七九〇)の記述にアッと声が出てしまった。

「三月十八日 人丸神社更地左近谷筆柿の本へ遷宮仕、御神体願主福原(福井の誤か)貞国、御社願主上下氏子中狂歌連中十二人にて寄進す。(後略)

(解説)当時草深い田舎の大野村に、広島の栗本軒貞国を師匠とし、芸文の花を咲かせていた「別鴉郷(べつあごう)連中」という狂歌のグループがあった。狂歌とは、三十一文字の和歌の形をとるこっけい文学で、俳句の形をとる川柳とともに、江戸時代の大衆文学であった。師匠の貞国は広島の「化政文化」を代表する狂歌師であった。これらの人たちによって、石見人丸神社(益田市にあり)を更地迫の谷に勧請(かんじょう)したのである。人丸は万葉歌人柿本人麻呂を祭神とし、文学詩歌の神としてあがめられているものである。」

これは見つけにくい貞国についての記述であるとともに、私にとって何か所も有益な情報を含んでいる。まず、三月十八日は「水底の歌」に何度も出てきた人麻呂の命日、私は梅原猛先生のファンで益田の柿本神社にも行ったことがある。次に筆柿、狂歌家の風の人丸神社の歌には筆梯という言葉が出てきて今のところ用例も見つからず意味も取れていない。梯ではなく柿の異体字の「柹」として「筆柿」の可能性はないのかと以前から考えていたけれど、ひとつ難点があって、それは詞書に「人丸社奉納題春日筆梯」、歌は、

此神の御手にもたれてことの葉のみちをこのめやはるの筆梯

とあって筆柿に置き換えた時に実のある秋ではなく春とした意味がわからないことであった。しかし、筆柿のある場所に人丸神社を勧請した時、寛政二年三月十八日の歌ならばあり得るのではないかと思う。ただ一方で、梯の字に「もたれる」という意味があり、このままで何か意味があって「持たれて」と掛けている可能性は残る。これはまず原本を見てみたいものだ。筆柿が長くなってしまったけれど話を戻して続けよう。狂歌家の風の神祇の部は、住吉社、人丸社、厳島社、大頭社の順に並んでいて、人丸社が大野村だとすると、住吉社も広島の水主町あるいは宇品の住吉神社なのか、考えてみないといけない。住吉、人丸と並んだら当然摂津だと思っていた。さらに解説文中の「別鴉郷連中」、初めて見る言葉だ。これが出てくる文献は何なのか、もっと大野村関連の史書を読まないといけない。図書館でドキドキしたのは久しぶりだった。それにしても、(後略)とあるのがとても残念だ。ひょっとしたら上述の奉納歌の記述があったかもしれない。記念誌のこの資料についての記述は大野町編「古文書への招待(松原丹宮代扣書)」からの転載とあったので、ここで今日は行ってなかったカウンター2で書庫から出していただいたが、やはり後略であった。原本は大野町の公民館で厳重に保管とあり、行っても見せてはもらえないかな・・・

なお、この「松原丹宮代扣書」には「鳥喰すみやかに上る」やはり普段はすんなりとカラスが食ってくれないんだなという記述や、雨乞いで鳥喰祭が行われたという貞国の歌の詞書のような記述もある。しかし、天保の縁起書と違って、鳥喰はすべてトリの字を使ってある。宮司さんの記述であるにもかかわらず、カラスではない。解説は今の大頭神社公式にならってカラスで書いてあるから、本文ははっきりトリなのだろう。縁起書から五十年前、この宮司さんの時代には厳島神社と同じようにトリで書いたか、あるいはトリかカラスかこだわっていなかったか、この鳥喰・烏喰問題はまだまだ虫メガネが手放せないようだ。

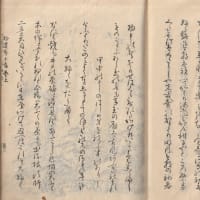

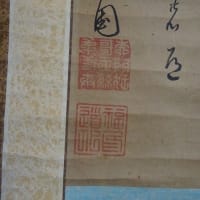

借りて帰ったのは「近世上方狂歌叢書26」と「京都大学蔵潁原文庫選集 第4巻」の二冊。後者は貞柳狂歌訓などが入っている。前者は「狂歌二翁集」の「鯨涅槃図」に興味を引かれたのがきっかけだった。国会図書館デジタルコレクションで「貞佐」と検索すると、「果蔬涅槃図」と描かれた野菜・果物について、という論文が出てくる。京野菜好きの私にとって野菜の涅槃図も大いに興味を引かれるところだけど、この論文の中に「狂歌二翁集」の「鯨涅槃図」の記述があって、注釈に、

「明和三年(1766)画、享和四年(1804)刊の『狂歌二翁集』に桃縁斎芥川貞佐の記と供に載る「見立涅槃図」である。鯨飲の洒落で、酒好きを表している。」

とある。今日初めて見たけれど、中央に鯨がでんと横たわって、周りにいろんな魚介類が描かれているようだ。

この二冊、三週間で読むのは大変な分量だが、頑張ってみたい。