前回、A-J7というパイオニアのプリメインアンプの修理の話をしましたので、今回はそのA-J7についての話です。私は、アンプについては”ど素人”で、よく判らないところもありますので疑問点も載せます。プロの方なら簡単に判ることもあろうかと思います。その場合は、ご一報頂ければ、嬉しいです。

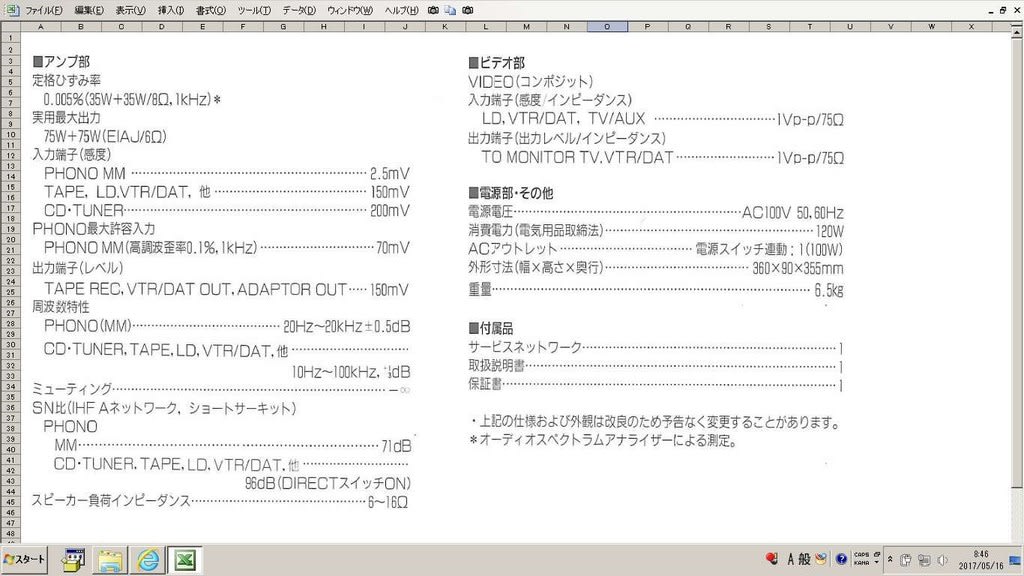

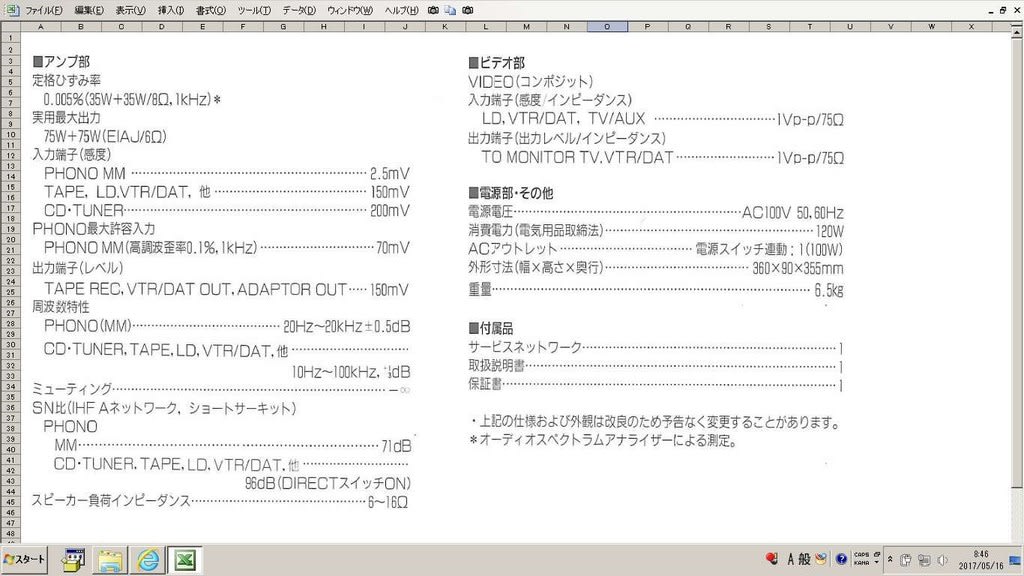

■1)スペック・仕様

スペックは、マニュアルにありますので、下記です。

歪率が、0.005%といいですが、実質的には数値よりNFBをかけない歪率の方が重要です。従ってNFBが浅くて、これ位あれば、素性は良いです。回路図から推定したβは、0.6%です。これが通常より低いかどうかは?です。実行パワーは、75W(6Ω)ですので、8Ωだと、65W位です。620Aは、103dbもありますので、65Wもあれば十分ですが、620Aの振動系が軽く、その軽い振動系を強力なアルニコの磁力で駆動した締まった低音と、このアンプのダンピングファクターが推測ですが若干低めなのがベストマッチングして絶妙な音質を醸し出します。Trアンプの音は、数値的なものより、製造法的なものが効くという人も居ます。例えば、コレクタ面積が小さい、或いは、拡散層の作り方が3重拡散法だと音が悪い等。スペックは当てにはならないということですかね。F特は、普通です。DCアンプの金田明彦先生(以下K先生)が言っておられたように、矩形波の立ち上がりの再現には、F特でいうと200KHzは欲しいとのことですので、そこまでは無いですが、100KHz-3dbなら、まあ良いです。入力は、ビデオ等もありますので、AVアンプの萌芽ですね。

■2)ブロックダイヤグラム

これは、以下に示します。

赤い〇で囲んだのは、私が在籍した三菱電機のステレオのオペアンプICで、3個(イコライザー、トーン前段、ヘッドフォン)使っています。又、同じ三菱のトーンコントロールICでM5229Pを2個(L,R)使っています。パワーアンプは、オペアンプ記号ですが、ほとんどディスクリートTrです。その中でICが2個(IC301、IC302)ありますが、これは、バイアス調整回路でパイオニア製の専用IC(PA0016)です。Tで始まる2個のIC(IC102、IC205)は東芝製で切替スイッチ等のコントロール用です。他のIC202(LC7522)は、サンヨーの電子ヴォリュームです。この図からは、フォノ以外を聞くのであれば、ADPのOUTから直に聴くのが、IC102を通らない分一番SNが良くなるということが判ります。上の図の左上の紫の〇で囲んだのが、ADPの部分でRCAのメスに刺さっているSUSの連結棒(コの字)を外してアウトからCD出力を入れるのです。

■3)アンプ回路

前回の修理する際に、必要なので、1ヶ月かけて探した回路図の中の、アンプ部分が下記です。イコライザー回路はオペアンプとRIAA用のCRのみですので、省きます。尚、音声信号がL側(左)で通過する経路は、赤線で示されています。

L側のみ初段を赤〇、2段目は、黄色の〇、3段目は、緑系の〇、4段目は、紫の〇、5段目の最終段は、薄紫の〇で囲みました。尚、バイアス調整回路が、3段目と4段目の間にあり、これは、水色の〇で囲みました。3段目は緑の〇ですが、上の黄緑の〇が、緑の〇とコンプリの石ですが、コンプリでアンプなのかと思いましたが、赤線の信号ルートではないので定電流負荷です。SA9900のカタログに、この形で上に入っているのが、定電流負荷でしたが、SA9900は、下は差動アンプになっていました。A-J7では、下は緑の〇で囲んだシングルアンプです。バイアス調整回路は、80年ごろからパイオニアがやっていた、ノンスイッチングサーキット用のバイアス調整回路ですね。ICは、パイオニア製のカスタムICのPA0016です。これが壊れたら、一巻の終りです。国内では入手できないですが、中華マーケットでは売っています。市販してなかったと思うので、中華マーケット恐るべしです。~7$なので、今の内に買っておこうかな?PA0016は、少し調べたらノンスイッチング・サーキットTypeII採用の'85年のA-120Dや'87年のA-717等にも入っているので'80年代の8万円クラスのノンスイッチング・サーキット採用アンプではよく使われたようです。

■4)各段の感想

各段を纏めてみたのが、下記です。

ここで嬉しかったのは、上でも書いていますが三菱電機のオペアンプ(M5218P/FP)を使って頂いていたということです。他にも東芝のICも使っていますが、全部スイッチ用です。音用オペアンプは、三菱だったんですね。でも、残念ながらTrは、前段NECで後段は東芝です。この中で、よく判らないのが、上にも書きましたが3段目で、上が下とコンプリTrなので、コンプリでアンプと思っていました。しかし、上(黄緑の〇で囲んだ)は定電流負荷として機能しているようです。詳細な働きは、プロの方ならお判りと思いますので、ご一報で教えて下さい。表内は、1台目のデータで、2台目の予備機で異なっている部分は、表下に追記しています。

全体的な印象は、シンプルな構成で、BIPで固めたなということです。初段は、80年頃は、メーカーはJ-FETやK先生はV-FETとFETの差動アンプでしたが、89年ごろは、BIPの差動に戻ったんですね。ちらっと聞いたのが、FETの音はSNは良いが、引っ込んでしまうという感想がありましたが、BIPの差動の方が、前に出るから音的には良いということかな?又低雑音というとすっかりJ-FETに奪われた感がありますが、バイポーラ・トランジスタ独特のシルキーな音は、今頃になってプロ機器の世界でも見直されつつあるとのこと。パイオニアも当時そこに気がついた?4・5段目の出力段は、定番のダーリントン接続のSEPPです。

ここで一番気になるのが、5段目のTrのhfeランクです。本番機が、Rで、オークションで落とした予備機の方が、Oです。予備機の方が、良いではないか!(R:55~110、O:80~160)これは、一度外して、Trチェッカーで測定する必要がありますね。ランクの境界は、オーバーラップしているので、測ってみたら、同じ位だったなんて事もありますし、hfe指定のお客さんに出荷する時も、指定値が境界を挟んでいたら、2つのランク品が混じることもあります。3段目は、逆に本番機の方が良いです。

試しにTrチェッカーで2SB33というGeTrを測ってみました。hfe=185、Vbe=0.14Vとなりました。

■5)使用トランジスタ(初段~3段目)

先ずは、3段目までを纏めたのが、以下です。

2段目までは、SNを確保することが重要なのでやはりローノイズTrです。NV=25mVというのが、最近のNFでのdbで言うとどの程度か知りたいですね。検査条件も違ってきていますが。NFBアンプは誤差分をキャンセルするための信号の加算ポイントが、誤差を検出している範囲の中にありますので、誤差分を増幅するアンプのゲインが高いほど低歪となると聞いたので、初段の差動アンプも電流帰還が掛かっているハズですので、高hfeの2SA992の差動アンプでの低歪(2段目の580も同じく)が期待できます。(エミッタ・フォロアーも同様)又、初段~3段目迄は、低C0bですので、エミッタ・フォロアーでは低C0bは高域が自然に伸び、電圧増幅段とのスタガー比も十分取れ、音もアンプ固有の音が無くなるとK先生が書いていましたので、高域に対しても好適な特性です。fT=100~110MHzなのも問題なし。

■6)使用トランジスタ(4段~5段目)

4~5段目までを纏めたのが、以下です。

4段目は、ダーリントン接続なので、hfeが掛算で効いてくる。5段目のfT=30MHzは結構良いTrです。勿論、高fTのパワーTrとして'80年前後に各社fTが40~80MHzくらいあるハイfTトランジスタを開発しました。これらは、高周波特性のよい小信号用TrのチップをIC技術を用いて多数並べた構造になっていて,大電流と高周波性能の両立を図ったパワーTrのシリーズでした。欠点は、値段が高い事で、1000円以上していました。私は、終段がパラPPのアンプでさえ音が2系統から出てくる気がして嫌ですし、パイオニアも一時使っていたNECのEBTのような上記ハイfTトランジスタも同様好きになれません。K先生もMJで1回使ったきりでした。音が良くなかったんでしょうか。それらは、MOS-FETが登場して姿を消しました。ハイfTトランジスタ以外のパワーTrでは、この30MHzは立派です。でも、技術の粋を尽くした最後のオーディオ用素子という観点からは、ハイfTパワートランジスタは歴史的な価値があると思います。

■7)改良ポイント

上記■3)の後半で書いたように、最終段のパワーTrは、予備機の方が、hfeランクが上です。するとすれば、予備機のパワーTr4個を、本番機に移植します。その前に、Trチェッカーで測定する必要がありますが。以下は、予備機のパワーTrです。

ヒートシンクにネジ止めされている4個ですが、型名の下の左先頭がOで始まっているのが見えますので、これが、hfeランクです。緑色のニチコンのMUSE ESコンデンサー(微小信号専用)も初段で4個見えますし、2段目以降に見られる多数の青いコンデンサーはELNA製で、結構コンデンサーも贅沢なものを使っています。電源の5600μFの平滑コンはニチコンですが、PIONEERのロゴが印刷されており特注品で、この頃のパイオニアの心意気を感じます。

■8)金田明彦先生著”最新オーディオDCアンプ 無線と実験別冊 [昭和52年] [1977] 1500円

大学時代にこれを買って、DCアンプを作ろうとしました。以下写真

前半は読んだのですが、結局アンプを作らないことに決めて、AUD-907FEXを買ってしまったので、前半までしか読んでいません。今アマゾンで見たら、12500円!で売っています。この後にK先生が書いた同名のシリーズ13冊も売っていましたが、その中で一番高いのは何故?K先生が最初に書いたということで、プレミアなんですかね。

■1)スペック・仕様

スペックは、マニュアルにありますので、下記です。

歪率が、0.005%といいですが、実質的には数値よりNFBをかけない歪率の方が重要です。従ってNFBが浅くて、これ位あれば、素性は良いです。回路図から推定したβは、0.6%です。これが通常より低いかどうかは?です。実行パワーは、75W(6Ω)ですので、8Ωだと、65W位です。620Aは、103dbもありますので、65Wもあれば十分ですが、620Aの振動系が軽く、その軽い振動系を強力なアルニコの磁力で駆動した締まった低音と、このアンプのダンピングファクターが推測ですが若干低めなのがベストマッチングして絶妙な音質を醸し出します。Trアンプの音は、数値的なものより、製造法的なものが効くという人も居ます。例えば、コレクタ面積が小さい、或いは、拡散層の作り方が3重拡散法だと音が悪い等。スペックは当てにはならないということですかね。F特は、普通です。DCアンプの金田明彦先生(以下K先生)が言っておられたように、矩形波の立ち上がりの再現には、F特でいうと200KHzは欲しいとのことですので、そこまでは無いですが、100KHz-3dbなら、まあ良いです。入力は、ビデオ等もありますので、AVアンプの萌芽ですね。

■2)ブロックダイヤグラム

これは、以下に示します。

赤い〇で囲んだのは、私が在籍した三菱電機のステレオのオペアンプICで、3個(イコライザー、トーン前段、ヘッドフォン)使っています。又、同じ三菱のトーンコントロールICでM5229Pを2個(L,R)使っています。パワーアンプは、オペアンプ記号ですが、ほとんどディスクリートTrです。その中でICが2個(IC301、IC302)ありますが、これは、バイアス調整回路でパイオニア製の専用IC(PA0016)です。Tで始まる2個のIC(IC102、IC205)は東芝製で切替スイッチ等のコントロール用です。他のIC202(LC7522)は、サンヨーの電子ヴォリュームです。この図からは、フォノ以外を聞くのであれば、ADPのOUTから直に聴くのが、IC102を通らない分一番SNが良くなるということが判ります。上の図の左上の紫の〇で囲んだのが、ADPの部分でRCAのメスに刺さっているSUSの連結棒(コの字)を外してアウトからCD出力を入れるのです。

■3)アンプ回路

前回の修理する際に、必要なので、1ヶ月かけて探した回路図の中の、アンプ部分が下記です。イコライザー回路はオペアンプとRIAA用のCRのみですので、省きます。尚、音声信号がL側(左)で通過する経路は、赤線で示されています。

L側のみ初段を赤〇、2段目は、黄色の〇、3段目は、緑系の〇、4段目は、紫の〇、5段目の最終段は、薄紫の〇で囲みました。尚、バイアス調整回路が、3段目と4段目の間にあり、これは、水色の〇で囲みました。3段目は緑の〇ですが、上の黄緑の〇が、緑の〇とコンプリの石ですが、コンプリでアンプなのかと思いましたが、赤線の信号ルートではないので定電流負荷です。SA9900のカタログに、この形で上に入っているのが、定電流負荷でしたが、SA9900は、下は差動アンプになっていました。A-J7では、下は緑の〇で囲んだシングルアンプです。バイアス調整回路は、80年ごろからパイオニアがやっていた、ノンスイッチングサーキット用のバイアス調整回路ですね。ICは、パイオニア製のカスタムICのPA0016です。これが壊れたら、一巻の終りです。国内では入手できないですが、中華マーケットでは売っています。市販してなかったと思うので、中華マーケット恐るべしです。~7$なので、今の内に買っておこうかな?PA0016は、少し調べたらノンスイッチング・サーキットTypeII採用の'85年のA-120Dや'87年のA-717等にも入っているので'80年代の8万円クラスのノンスイッチング・サーキット採用アンプではよく使われたようです。

■4)各段の感想

各段を纏めてみたのが、下記です。

ここで嬉しかったのは、上でも書いていますが三菱電機のオペアンプ(M5218P/FP)を使って頂いていたということです。他にも東芝のICも使っていますが、全部スイッチ用です。音用オペアンプは、三菱だったんですね。でも、残念ながらTrは、前段NECで後段は東芝です。この中で、よく判らないのが、上にも書きましたが3段目で、上が下とコンプリTrなので、コンプリでアンプと思っていました。しかし、上(黄緑の〇で囲んだ)は定電流負荷として機能しているようです。詳細な働きは、プロの方ならお判りと思いますので、ご一報で教えて下さい。表内は、1台目のデータで、2台目の予備機で異なっている部分は、表下に追記しています。

全体的な印象は、シンプルな構成で、BIPで固めたなということです。初段は、80年頃は、メーカーはJ-FETやK先生はV-FETとFETの差動アンプでしたが、89年ごろは、BIPの差動に戻ったんですね。ちらっと聞いたのが、FETの音はSNは良いが、引っ込んでしまうという感想がありましたが、BIPの差動の方が、前に出るから音的には良いということかな?又低雑音というとすっかりJ-FETに奪われた感がありますが、バイポーラ・トランジスタ独特のシルキーな音は、今頃になってプロ機器の世界でも見直されつつあるとのこと。パイオニアも当時そこに気がついた?4・5段目の出力段は、定番のダーリントン接続のSEPPです。

ここで一番気になるのが、5段目のTrのhfeランクです。本番機が、Rで、オークションで落とした予備機の方が、Oです。予備機の方が、良いではないか!(R:55~110、O:80~160)これは、一度外して、Trチェッカーで測定する必要がありますね。ランクの境界は、オーバーラップしているので、測ってみたら、同じ位だったなんて事もありますし、hfe指定のお客さんに出荷する時も、指定値が境界を挟んでいたら、2つのランク品が混じることもあります。3段目は、逆に本番機の方が良いです。

試しにTrチェッカーで2SB33というGeTrを測ってみました。hfe=185、Vbe=0.14Vとなりました。

■5)使用トランジスタ(初段~3段目)

先ずは、3段目までを纏めたのが、以下です。

2段目までは、SNを確保することが重要なのでやはりローノイズTrです。NV=25mVというのが、最近のNFでのdbで言うとどの程度か知りたいですね。検査条件も違ってきていますが。NFBアンプは誤差分をキャンセルするための信号の加算ポイントが、誤差を検出している範囲の中にありますので、誤差分を増幅するアンプのゲインが高いほど低歪となると聞いたので、初段の差動アンプも電流帰還が掛かっているハズですので、高hfeの2SA992の差動アンプでの低歪(2段目の580も同じく)が期待できます。(エミッタ・フォロアーも同様)又、初段~3段目迄は、低C0bですので、エミッタ・フォロアーでは低C0bは高域が自然に伸び、電圧増幅段とのスタガー比も十分取れ、音もアンプ固有の音が無くなるとK先生が書いていましたので、高域に対しても好適な特性です。fT=100~110MHzなのも問題なし。

■6)使用トランジスタ(4段~5段目)

4~5段目までを纏めたのが、以下です。

4段目は、ダーリントン接続なので、hfeが掛算で効いてくる。5段目のfT=30MHzは結構良いTrです。勿論、高fTのパワーTrとして'80年前後に各社fTが40~80MHzくらいあるハイfTトランジスタを開発しました。これらは、高周波特性のよい小信号用TrのチップをIC技術を用いて多数並べた構造になっていて,大電流と高周波性能の両立を図ったパワーTrのシリーズでした。欠点は、値段が高い事で、1000円以上していました。私は、終段がパラPPのアンプでさえ音が2系統から出てくる気がして嫌ですし、パイオニアも一時使っていたNECのEBTのような上記ハイfTトランジスタも同様好きになれません。K先生もMJで1回使ったきりでした。音が良くなかったんでしょうか。それらは、MOS-FETが登場して姿を消しました。ハイfTトランジスタ以外のパワーTrでは、この30MHzは立派です。でも、技術の粋を尽くした最後のオーディオ用素子という観点からは、ハイfTパワートランジスタは歴史的な価値があると思います。

■7)改良ポイント

上記■3)の後半で書いたように、最終段のパワーTrは、予備機の方が、hfeランクが上です。するとすれば、予備機のパワーTr4個を、本番機に移植します。その前に、Trチェッカーで測定する必要がありますが。以下は、予備機のパワーTrです。

ヒートシンクにネジ止めされている4個ですが、型名の下の左先頭がOで始まっているのが見えますので、これが、hfeランクです。緑色のニチコンのMUSE ESコンデンサー(微小信号専用)も初段で4個見えますし、2段目以降に見られる多数の青いコンデンサーはELNA製で、結構コンデンサーも贅沢なものを使っています。電源の5600μFの平滑コンはニチコンですが、PIONEERのロゴが印刷されており特注品で、この頃のパイオニアの心意気を感じます。

■8)金田明彦先生著”最新オーディオDCアンプ 無線と実験別冊 [昭和52年] [1977] 1500円

大学時代にこれを買って、DCアンプを作ろうとしました。以下写真

前半は読んだのですが、結局アンプを作らないことに決めて、AUD-907FEXを買ってしまったので、前半までしか読んでいません。今アマゾンで見たら、12500円!で売っています。この後にK先生が書いた同名のシリーズ13冊も売っていましたが、その中で一番高いのは何故?K先生が最初に書いたということで、プレミアなんですかね。