RDA560の620A(+2405H)系については、前回アップのレシピーとスピーカーのマルチ条件でほぼレシピーが固まった。ほっと一息というところで、コルトレーンのアルバムを聴いています。12/6 青字追記 昨夜のテレビ朝日のリメイクドラマ”逃亡者”は音作りが素晴らしかった。争いの際のピストルの音とその方向性や衝撃性もど迫力で録音されている。病院で財布を盗んだ余 貴美子の家のシーンで雷の音も定位感が優れていて遠くで上から鳴っているように美味く作っている。その後のトンネルの下のマンホールの中で水がポチョンと落ちる音も凄くリアルに。今のTVはCDよりリアルな音作りが楽しめて素晴らしい。私が1963年から見ていたのはデビッド・ジャンセン主演でリチャード・キンブルを演じていたがそれが渡辺謙で、ジェラード警部が豊川悦司なんですね。イメージはちょっと違うが・・・

■1)当時のコルトレーン

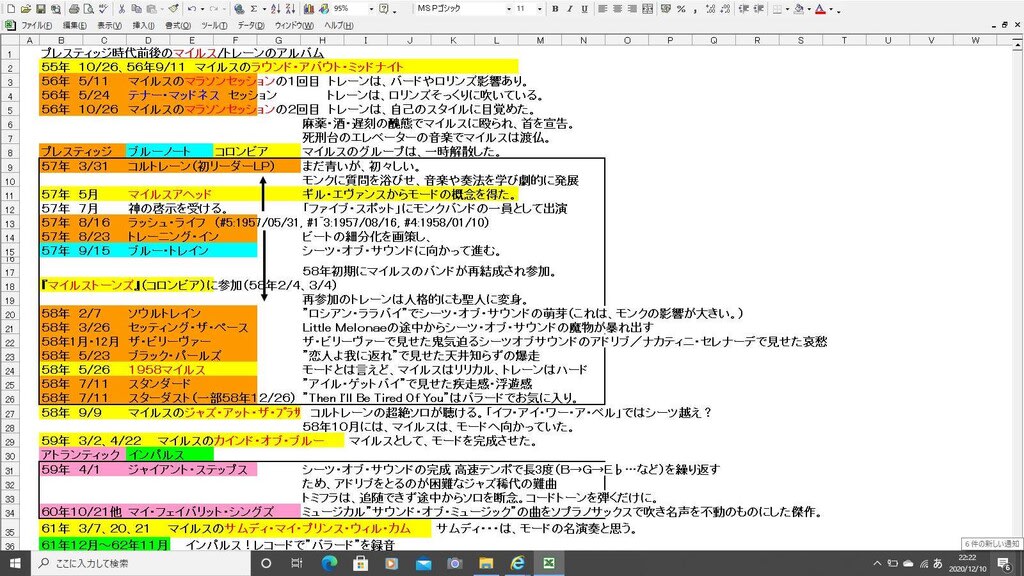

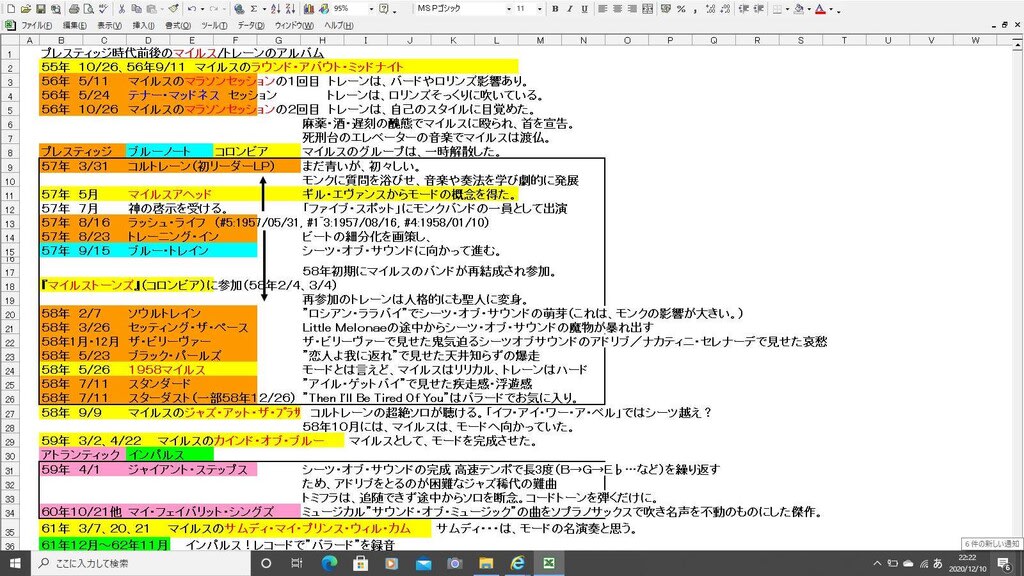

’59年4月にアトランティックと4千ドルで専属契約を結んだ。同年に録音された”ジャイアントステップス”は彼のモードでやるんだという新たな時代の宣言のようなもので、その次の年マイルスの元を離れ、”マイ・フェイヴァリット・シングス ”を録音。

紫のハッチングがアトランティックのアルバムでこの2枚をものにしたのは作品の少ないアトランティックとしては幸運だった。

”マイ・フェイヴァリット・シングス ”はミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』の劇中曲として有名な「マイ・フェイヴァリット・シングス」のカバーですがカバーというよりは別物と言う感じがします。トレーンはこの曲で人気・名声を不動のものとした。この録音の半年後に新生のインパルスに引き抜かれるが、3年で5万ドルと当時としてはマイルスに次ぐ破格の契約金だったが、”マイ・フェイヴァリット・シングス ”が大ヒットした影響はあったのだろう。

■2)”マイ・フェイヴァリット・シングス ”

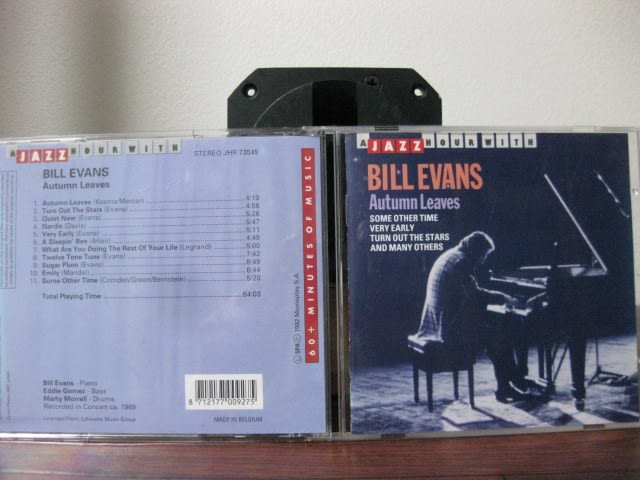

表は、ソプラノサックスを吹いているトレーン

裏とCDは、

曲は1以外はスタンダードナンバーで1、2がソプラノサックスで3、4がテナーサックス

1. My Favorite Things 13:41 タモリさんは昔NHK FMでJazz特集をした時にこれが一番好きだと言うことで放送で流したということです。

2. Everytime We Say Goodbye 5:39

3. Summertime 11:31

4. But Not For Me 9:35

■3)私の好きな曲

”マイ・フェイヴァリット・シングス ”も悪くは無いがこのワルツ曲はスピリッチュアル過ぎて大学時代から私にはちょっと・・・

やはりこのアルバムは4. ”But Not For Me” で決まりというかブッチギリでお気に入り。トレーンの歌心溢れるシーツ・オブ・サウンドが軽快に何者も置き去りにして驀進していく。’58年の”ラバー・カムバック・ツー・ミー”~”ジャイアントステップス”~に通じる天井知らずの爆走感がありその発展形と思う。そのトレーンにインスパイヤされて、マッコイも乗りに乗ったアドリブをこれでもかと繰り出す。76年の京都のライブの楽屋で以下のサインを貰った後、握手した大きくて柔らかい手を思い出す。

間違いなくこの日のトレーンとマッコイはプレイイング・ハイだ。

トレーンはこの曲ではバードバップの歌心を下敷きにして所々にシーツを鋏んでいる混合感がベストマッチしている。

バックをサポートするスティーブとエルビンも出しゃばらず、この2人を優しく的確に包み込む秀逸のサポート。トレーンとマッコイは、さぞ快適にソロができたはず。

もう1曲というとバラードの2.” Everytime We Say Goodbye”。1曲目と同じくソプラノサックスをトレーンは吹いている。’62年のアルバム”バラード”に通じる物を感じる。”バラード”同様ほぼアドリブ無しにストレートで吹くトレーンの歌心をダイレクトに感じる。彼の優しさが心に染み込んでくる。バラードは深い情感さえあれば、凝ったアドリブは不要とでも言いたげ。マッコイのアドリブもシンプルで実に美しい。このプレイは1日の疲れた体と心を癒してくれる。その日の夜最後に聞きたい曲でアルバムとしてもラストに聴きたい。僕のアイドルのロリンズも同曲を以下のアルバム(”ザ・サウンド・オブ・ジャズ”&”ザ・サウンド・オブ・ソニー”)で録音しています。トレーンのようなしっとりというのではなくこちらはアップテンポの軽快でポップな曲調のアドリブが聴けるが情感豊かと言う意味ではトレーンに軍配が上がる。

他の2曲も、1は後年程ではないにしてもスピリッチュアルさを堪能できる(長過ぎる(8分位が妥当?)ということもあり中々最後まで聴けないが)し、3はバリバリのシーツ・オブ・サウンドでカッコいい。

■1)当時のコルトレーン

’59年4月にアトランティックと4千ドルで専属契約を結んだ。同年に録音された”ジャイアントステップス”は彼のモードでやるんだという新たな時代の宣言のようなもので、その次の年マイルスの元を離れ、”マイ・フェイヴァリット・シングス ”を録音。

紫のハッチングがアトランティックのアルバムでこの2枚をものにしたのは作品の少ないアトランティックとしては幸運だった。

”マイ・フェイヴァリット・シングス ”はミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』の劇中曲として有名な「マイ・フェイヴァリット・シングス」のカバーですがカバーというよりは別物と言う感じがします。トレーンはこの曲で人気・名声を不動のものとした。この録音の半年後に新生のインパルスに引き抜かれるが、3年で5万ドルと当時としてはマイルスに次ぐ破格の契約金だったが、”マイ・フェイヴァリット・シングス ”が大ヒットした影響はあったのだろう。

■2)”マイ・フェイヴァリット・シングス ”

表は、ソプラノサックスを吹いているトレーン

裏とCDは、

曲は1以外はスタンダードナンバーで1、2がソプラノサックスで3、4がテナーサックス

1. My Favorite Things 13:41 タモリさんは昔NHK FMでJazz特集をした時にこれが一番好きだと言うことで放送で流したということです。

2. Everytime We Say Goodbye 5:39

3. Summertime 11:31

4. But Not For Me 9:35

■3)私の好きな曲

”マイ・フェイヴァリット・シングス ”も悪くは無いがこのワルツ曲はスピリッチュアル過ぎて大学時代から私にはちょっと・・・

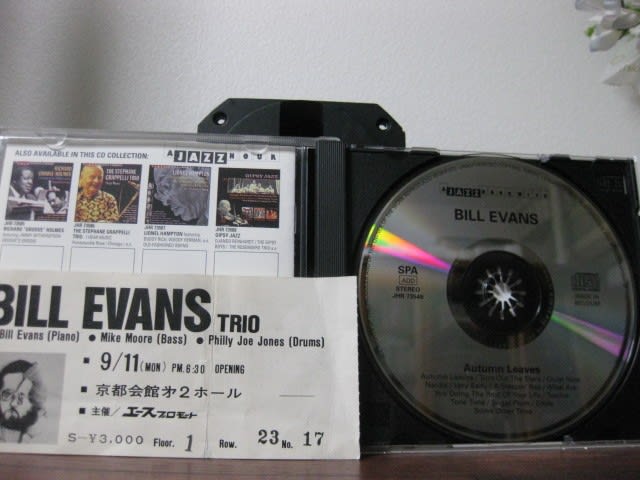

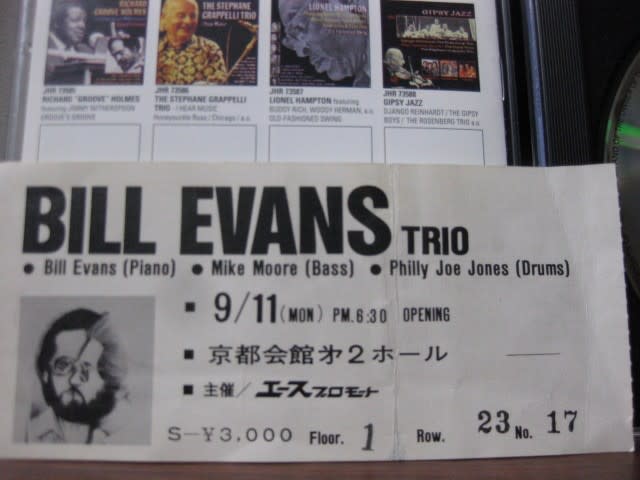

やはりこのアルバムは4. ”But Not For Me” で決まりというかブッチギリでお気に入り。トレーンの歌心溢れるシーツ・オブ・サウンドが軽快に何者も置き去りにして驀進していく。’58年の”ラバー・カムバック・ツー・ミー”~”ジャイアントステップス”~に通じる天井知らずの爆走感がありその発展形と思う。そのトレーンにインスパイヤされて、マッコイも乗りに乗ったアドリブをこれでもかと繰り出す。76年の京都のライブの楽屋で以下のサインを貰った後、握手した大きくて柔らかい手を思い出す。

間違いなくこの日のトレーンとマッコイはプレイイング・ハイだ。

トレーンはこの曲ではバードバップの歌心を下敷きにして所々にシーツを鋏んでいる混合感がベストマッチしている。

バックをサポートするスティーブとエルビンも出しゃばらず、この2人を優しく的確に包み込む秀逸のサポート。トレーンとマッコイは、さぞ快適にソロができたはず。

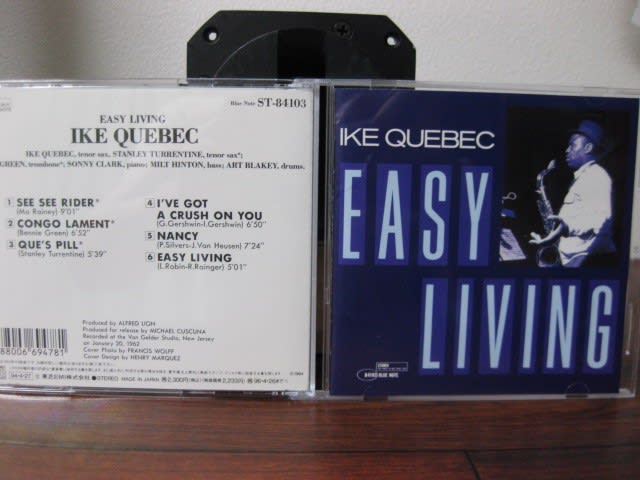

もう1曲というとバラードの2.” Everytime We Say Goodbye”。1曲目と同じくソプラノサックスをトレーンは吹いている。’62年のアルバム”バラード”に通じる物を感じる。”バラード”同様ほぼアドリブ無しにストレートで吹くトレーンの歌心をダイレクトに感じる。彼の優しさが心に染み込んでくる。バラードは深い情感さえあれば、凝ったアドリブは不要とでも言いたげ。マッコイのアドリブもシンプルで実に美しい。このプレイは1日の疲れた体と心を癒してくれる。その日の夜最後に聞きたい曲でアルバムとしてもラストに聴きたい。僕のアイドルのロリンズも同曲を以下のアルバム(”ザ・サウンド・オブ・ジャズ”&”ザ・サウンド・オブ・ソニー”)で録音しています。トレーンのようなしっとりというのではなくこちらはアップテンポの軽快でポップな曲調のアドリブが聴けるが情感豊かと言う意味ではトレーンに軍配が上がる。

他の2曲も、1は後年程ではないにしてもスピリッチュアルさを堪能できる(長過ぎる(8分位が妥当?)ということもあり中々最後まで聴けないが)し、3はバリバリのシーツ・オブ・サウンドでカッコいい。