猫連弾(スキップとセイディー)の「カタクリコ(速い五拍子)」は初合わせでは必ず苦労する曲なわけですが…

←数えなきゃいけないってことは身についてはないってことだ

←数えなきゃいけないってことは身についてはないってことだ

五拍子ってね。あんまり慣れないし。

多い拍子といったら、四か三か二か六かというところですよね。

しかし四とか六とかいっても、四ならば二ずつまとまりと見て二、六ならば三ずつまとまりとして二と取れます。突き詰めれば二か三。

それでいうなら、五=二+三です。

五拍子の曲は「二+三」か「三+二」どちらかのまとまりを持っていることが多くて、猫連弾の場合は「二+三」です。

これを聞いて自然と「カタ・クリコ」とあてた鳥目さんの息子くんはちゃんと音楽がわかっていますね。

五よりもっと馴染みの薄い拍子であっても、二とか三に分けていけばノリとして攻略できそうです。

トルコのカルシュラマは9拍子

ブルガリアの踊りコパニッツァは11拍子、ラチェニッツァは7拍子

(「音楽から聴こえる数学」(中島さち子)より)

ですって(^^;; もちろん、そこのお国の人が必死に「2」「3」に分けてリズムの把握に努めているかというとそんなことはないはずで、聞き慣れている、体に沁み込んだものなら自動運転ですよね。

「あんたがたどこさ」を歌うときに、あ、変拍子の曲だ、頑張って数えないと、なんてやらんでもみんな自然にこなしてますもんね。

「あんたがたどこさ(4) ひごさ(2) ひごどこさ(3) くまもとさ(3) くまもとどこさ(4) せんばさ(2)…」(カッコ内は拍子)

で、上記の本「音楽から聴こえる数学」では、この話(いろんな拍子があるけど2と3の組み合わせで捉えていけばOK)に続き「変拍子数列」が紹介されています。

つまり拍子の数がいくつだったら、2と3の組み合わせで分解する方法が何通りあるかという数字です。

1拍子だったら2も3もとれないからゼロ

2拍子だったらとにかく2だから1

3拍子だったらとにかく3だから1

4拍子だったら2と2だから1

5拍子だったら2+3(カタクリコ)と3+2があるから2

…

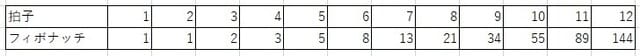

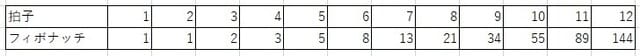

まとめるとこうなります。

この数列って何かと雰囲気似てませんか、ほらあれ…

ひとつ前と二つ前を足した数になってるやつ(フィボナッチ数列)

変拍子数列は二つ前と三つ前を足した数になっています。ひとつずれてるだけみたいなもんですが、増え方はフィボナッチよりずいぶんゆっくりになりますね。

とはいっても、12拍子にまでなると分割の仕方は12とおりもあって、ややこしいには違いないですけど。

「二つ前と三つ前を足した数」になっている数列にも名前があって「パドヴァン数列」というんだそうです。

ちなみに、フィボナッチ数列の隣り合う数字の比は黄金比に近づいていくのに対して

パドヴァン数列の隣り合う数字の比は「プラスチック数」(x^3=x+1の実数解)に近づいていくんだって…なんか名前のランクの違いが可哀想ですがキレイな三角形の螺旋を作れるんですよ

それでパドヴァン数列というのは「二つ前と三つ前を足した数」であると同時に「ひとつ前と五つ前を足した数」であって、その証明は…え ちょっとまって

なんかもう、音楽の理解とも演奏ともなんの関係もない話になってるよね、と思ったところ、本にも「だからどうした!? というツッコミも聞こえてきそうですが」って書いてあった(笑)

しかしこの本の最初の章はバッハとエッシャーを題材にした「対称性」の話で、確かに音楽理解にばっちり関係ある話ですし…ただし逆にこのブログを読んでいるような方ならほぼ知っている話ではないかと

うーん。どんな読者層を想定した本だろう…

この先の音律の話のほうがおもしろいかも(いつかそこまで読んだらまた書く)

にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします

にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも

にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)

←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社

五拍子ってね。あんまり慣れないし。

多い拍子といったら、四か三か二か六かというところですよね。

しかし四とか六とかいっても、四ならば二ずつまとまりと見て二、六ならば三ずつまとまりとして二と取れます。突き詰めれば二か三。

それでいうなら、五=二+三です。

五拍子の曲は「二+三」か「三+二」どちらかのまとまりを持っていることが多くて、猫連弾の場合は「二+三」です。

これを聞いて自然と「カタ・クリコ」とあてた鳥目さんの息子くんはちゃんと音楽がわかっていますね。

五よりもっと馴染みの薄い拍子であっても、二とか三に分けていけばノリとして攻略できそうです。

トルコのカルシュラマは9拍子

ブルガリアの踊りコパニッツァは11拍子、ラチェニッツァは7拍子

(「音楽から聴こえる数学」(中島さち子)より)

ですって(^^;; もちろん、そこのお国の人が必死に「2」「3」に分けてリズムの把握に努めているかというとそんなことはないはずで、聞き慣れている、体に沁み込んだものなら自動運転ですよね。

「あんたがたどこさ」を歌うときに、あ、変拍子の曲だ、頑張って数えないと、なんてやらんでもみんな自然にこなしてますもんね。

「あんたがたどこさ(4) ひごさ(2) ひごどこさ(3) くまもとさ(3) くまもとどこさ(4) せんばさ(2)…」(カッコ内は拍子)

で、上記の本「音楽から聴こえる数学」では、この話(いろんな拍子があるけど2と3の組み合わせで捉えていけばOK)に続き「変拍子数列」が紹介されています。

つまり拍子の数がいくつだったら、2と3の組み合わせで分解する方法が何通りあるかという数字です。

1拍子だったら2も3もとれないからゼロ

2拍子だったらとにかく2だから1

3拍子だったらとにかく3だから1

4拍子だったら2と2だから1

5拍子だったら2+3(カタクリコ)と3+2があるから2

…

まとめるとこうなります。

この数列って何かと雰囲気似てませんか、ほらあれ…

ひとつ前と二つ前を足した数になってるやつ(フィボナッチ数列)

変拍子数列は二つ前と三つ前を足した数になっています。ひとつずれてるだけみたいなもんですが、増え方はフィボナッチよりずいぶんゆっくりになりますね。

とはいっても、12拍子にまでなると分割の仕方は12とおりもあって、ややこしいには違いないですけど。

「二つ前と三つ前を足した数」になっている数列にも名前があって「パドヴァン数列」というんだそうです。

ちなみに、フィボナッチ数列の隣り合う数字の比は黄金比に近づいていくのに対して

パドヴァン数列の隣り合う数字の比は「プラスチック数」(x^3=x+1の実数解)に近づいていくんだって…なんか名前のランクの違いが可哀想ですがキレイな三角形の螺旋を作れるんですよ

それでパドヴァン数列というのは「二つ前と三つ前を足した数」であると同時に「ひとつ前と五つ前を足した数」であって、その証明は…え ちょっとまって

なんかもう、音楽の理解とも演奏ともなんの関係もない話になってるよね、と思ったところ、本にも「だからどうした!? というツッコミも聞こえてきそうですが」って書いてあった(笑)

しかしこの本の最初の章はバッハとエッシャーを題材にした「対称性」の話で、確かに音楽理解にばっちり関係ある話ですし…ただし逆にこのブログを読んでいるような方ならほぼ知っている話ではないかと

うーん。どんな読者層を想定した本だろう…

この先の音律の話のほうがおもしろいかも(いつかそこまで読んだらまた書く)

にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします

にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも

にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社

その本読んでみます~。面白い。

昔々、槇村さとるさんの『NYバード』というダンス漫画で、

ブロードウェイで修行してる日本人の主人公が変拍子踊れなくて苦労するんだけど

歌手やってる友達が「歌う時は曲に表情つけるだけ、拍子なんか考えない」と言うのを聞いて

納得して踊れるようになる、

という場面がありました。

でも、アンダンテさんの文章読んで、

なんだーあの主人公も始めっから難しく考えないで「あんたがたどこさ」踊ればよかっただけじゃん!

とちょっと目からウロコが。

当時、槇村さとるさんもジャズダンスやってたらしいので、

槇村さとるさんの体験には「あんたがたどこさ」が入ってなかった、ってことなのかもしれませんね。

「あんたがたどこさ」変拍子例、(日本人にとっては)すばらしい。

私にとっての5拍子は、何と言ってもtake fiveです。

> で「あんたがたどこさ」踊ればよかっただけじゃん!

ほんとよねー

慣れたものなら頭なんかで難しく考えなくても…あ、言語も同じですね。

> 「このブログを読んでいるような方ならほぼ知っている」

あ、すみません…

練習会とかで見かけるバッハ弾いてる人たちは滅茶苦茶マニアックでよく研究してるから…

バッハの曲って、1つのテーマを反転させたり引き延ばしたりいろいろ加工して使ってるんですよね。昔流行った「ゲーデルエッシャーバッハ」の一部をごく平易に解説したような一章になってました。