デカルトの「我思う 故に 我在り」という、対象の実験を繰り返しての近代科学を基盤にした近代社会が日本社会に徹底したのは、明治維新・敗戦による欧化・自己放棄・米化による。しかし、西部劇・ホームドラマなどのアメリカ・モダンで育った身には、モノ文明が発展する高度成長の中の、法規と政治、意識と心身の反応の違いは、衝撃的だった。

無意識と無視してきた、意識の下・身体の反応と意識・知性・理性との乖離に戸惑い、建築科に身を置きながら、写真を撮り暗室で浮かび上がる画像を漠然と見るだけだった。最初の卒研テーマは、近代住宅史。土間から田の字型の住宅、武士の屋敷などに、明治維新以後突然付け加えられた洋風応接間。戦後の○○DKに象徴される核家族、団地化、高層化による視覚的な公開空地、産業優先の通路としての道路、生産・再生産単位としての人の孤立化・流動化・過敏に情報に反応する消費者へ。対象としてのモノの発展とともに、人の生活も労働・生産力というモノ化され、交換可能になり、交換自由な貨幣が、金との兌換を止め通貨という信用証書になり、モノの重み・意味も数値で表され、GDPが社会指標となった時代です。

その卒研提出前にに読んだマルクーゼの『エロス的文明』が衝撃的で、何を学んでこれたのかと白紙に戻し、留年して友達に紹介されてバイトしたのがアトリエ磯崎新。そこの書籍10選の一冊が、W・H ライヒの『オルガスムの機能』。ベイトソンが、中世の魔術、バロックの融合、そして方法としてのシュールレアリズムにつないだ輪の一つです。

『近代建築史と美術史の比較』から入り直した卒研は、結局、「ダダ・シュールレアリズム ノート」という半端な散文に終わり、あとがきは、明治神宮に表参道から上がり、鳥居を超え、橋を渡り、曲がり、・・社殿へとの、身体の動きと心模様の変化の不思議を記したものです。

その後、多様な仕事をし、トラック運転手で関東を走り、外タレプロモーター国際部とラテ局営業、海外旅行代理業・国内商社業務・製造業国際部で米国木材の輸入・駐車場管理システム・太陽熱・ソーラーシステム販売、そして通信・ケータイ代理業務、そして、地方都市での情報タウン構想提案から将来システム研究会代表、電話とPCの連携システム導入から、コミュニケーション・メディア、コミュニティ、そして都市生活の観察・記録の10年。

意識される形式知で、モノやサービスを消費する生活は、その交換額で示され、自然である土地・空間まで、細分化されて分断してきた時代です。

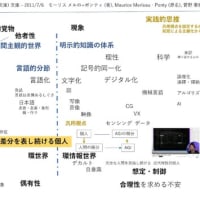

ベイトソンは、モノと心が一体だった中世・錬金術師の思念から、ユング、ライヒへと、意識下の身体と廻りのモノや人と社会とのつながりをたどります。「自我とはパラノイア的構築物であり、自己と他者との対立および同一性の論理に基づいて組み立てられたもの」とは、ラカンの言。

認識とは、触れるモノと触れられるモノ分離ではなく、相互の連続的な関わりにある。

この『デカルトからベイトソン』は、モリス・バーマンが1981年に著したもの。60年代の熱気をよみがえらせるサイバネティックスへの期待は、アナログだけの中世に戻ることなく、精緻なデジタル・センシング・ネットワークで、意識の限界を超えてゆく必要がある。モノと心の関りには、一般解はなく、その場の当事者と周辺とのつながり方次第である。

’知る・’分る(分解して知る)はなく、’腑に落ちる’’納得する’という、身体性・当事者性のローカルな出口がある。その手段は、多様なセンシングとデジタルネットワークによる集積・分析を可能にする心の指標づくりにある。それは、その地域の心を積み上げる、持続循環的な手法が必要だろう。直感とは、手法を繰り返す身体からの独り言かもしれない。

つぎは、『情報環世界』の再読を。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます