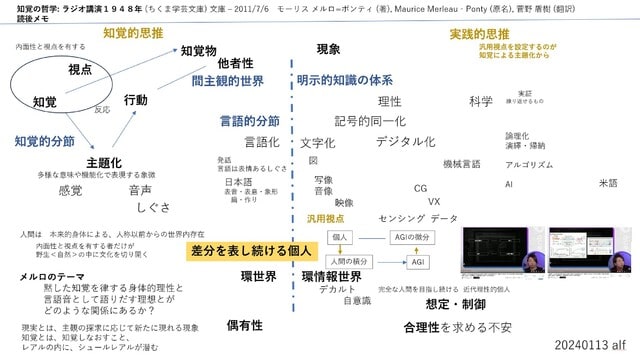

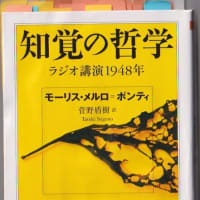

知覚の哲学: ラジオ講演1948年 (ちくま学芸文庫) 文庫 – 2011/7/6モーリス メルロ=ポンティ (著), Maurice Merleau‐Ponty (原名), 菅野 盾樹 (翻訳)

第二次大戦後の1948年のラジオ講演でのモーリス・メルロ=ポンティ(以下メルロ)の思推の体系と、訳者菅野盾樹氏による丁寧に解説をまとめた本書です。

二つの世界大戦をへながら、哲学の志向性を、’意識’から’身体’へと大きく転身して「存在論的転回」と、近代科学的世界の変更を宣言したメルロの、後期の主著「見えるものと見えないもの」への道筋です。

解説に助けられて、読後のメモを私なりに羅列しておきます。

人間は、間主観的世界の中で知覚・主題化・行動の内面性と視点を有する者だけが、野生<自然>の中に文化を開く。

近代建築史と美術史比較から「ダダ・シュールレアリスム ノート」という半端な卒論の締めくくりは、表参道から明治神宮へ参る身体感覚を記述した散文でした。

ダダが近代意識への絶望とすれば、シュールレアリスムは、無意識による手法の追及と。

丁度、メルロの「黙した知覚を律する身体的理性と言語音として語りだす理想との関係の探求」が、ここで重なりました。

あくまでの人間の視点からの意識による科学が、今後、汎用視点によるセンシングデータも取り込んで、文字・図・写像・音像・映像のでデジタル化によりAIに積分されていっても、その差分を表し続ける個人は、間主観的世界の中、視点と知覚の探求に応じ、差分を表し続けるでしょう。

論理や語りで表しきれない事々を、読後メモとして書き出しておきました。

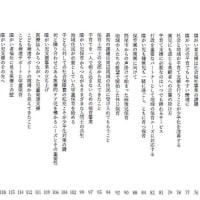

(図中のはめ込みは、参考にさせて頂いた、落合陽一氏 Pivot上での図表です。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます