デフレの原因は自然現象のようなことを言ってのける安倍首相の身勝手に大喝!

デフレは賃金抑制政策・大企業優遇の大儲け政策の結果ではないのか!

国民生活の具体的な実態など視ない安倍首相は政界からレッドカードを!

GDP速報値記事に観る安倍首相の他人事発言を検証してみました。マスコミも民主党も第三極も応援してきた責任を取るべきです。しかし、このことについては、一切不問です。その記事を一覧してみましたので、ご覧ください。

国内総生産の基本は6割の個人消費だと判っていながら、その個人消費を冷え込ませている最大の原因である、雇用形態・労働実態・賃金実態・社会保障費の削減などにつては、一言も批判的見解がないことです。消費税8%の重みがグサッと、国民の肩に、懐に突き刺さっていることを曖昧にしている限り、この「数字」はうまくいかないことをはっきりさせるべきです。

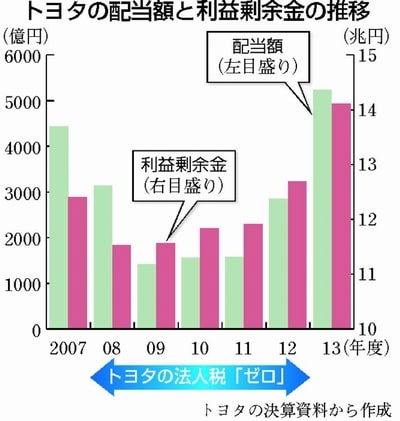

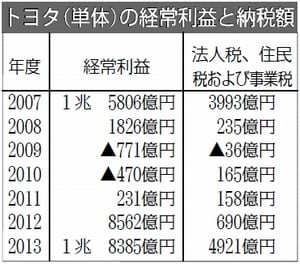

国民が、このような状態にありながら巨大企業は大儲けしていることを暴いて、国民が経団連と霞が関、永田町に押し寄せるようになることを訴えていかなければなりません。たたかってこそ!食べていけるのだということを!同時にたたかうことは権利であると同時に義務であることも言っておかなければなりません。国民が汗水流して、中にはたくさんの命を奪われながら、そして失いながら、更には命と引き換えに、企業が大儲けしていることを踏まえて、その大儲けを国民のために使え!と要求することは権利であり、義務であることも、声を大に言っておかなければなりません。

憲法を活かす政治が行われていたのなら、こんなことにはなっていないということをはっきりさせていかなければなりません!このことは、案外忘れられていることではないでしょうか?憲法の条文の一つ一つを確認しておくことが必要不可欠であることも強調しておかなければなりません。

安倍応援団の読売の軽さ浮き彫り記事!

残念ながらいい数字でない…GDP速報値に首相2014年11月17日 18時47分h ttp://www.yomiuri.co.jp/politics/20141117-OYT1T50137.html?from=ytop_main2

安倍首相は17日夜、都内で開かれた公明党結党50年の記念パーティーに出席し、7~9月期の国内総生産(GDP)速報値が年率換算で1・6%減のマイナス成長となったことについて、「残念ながらいい数字ではなかった」と述べた。そのうえで、消費税率10%への引き上げ判断に関しては、「デフレを脱却するチャンスを手放すわけにはいかない。冷静に分析し、判断したい」と語った。2014年11月17日 18時47分 Copyright © The Yomiuri Shimbun (引用ここまで)

数字中心で他人事の安倍首相個人消費落ち込みの苦悩の背景が観ない!

NHK 首相 GDP「いい数字ではなかった」 11月17日 19時21分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141117/k10013271271000.html

安倍総理大臣は公明党の結党50年の記念式典であいさつし、ことし7月から9月までのGDP=国内総生産の速報値について、「いい数字ではなかった」と述べたうえで、「来年消費税率を引き上げるべきかどうか冷静に分析し判断したい」と述べました。

この中で安倍総理大臣は、17日に発表された、ことし7月から9月までのGDP=国内総生産の伸び率が2期連続のマイナスとなったことについて、「残念ながらいい数字ではなかった」と述べました。そのうえで安倍総理大臣は消費税率の10%への引き上げについて、「いま私たちは長く続いたデフレから脱却できる、チャンスをやっとつかんだ。このチャンスを手放すわけにはいかない。来年消費税率を引き上げるべきかどうか冷静に分析し判断したい。デフレから脱却し、経済を成長させなければ国民生活は豊かになっていかない」と述べました。

住宅・設備投資に焦点あて対策を

麻生副総理兼財務大臣は財務省内で記者団の取材に応じ、GDPの伸び率が2期連続でマイナスになったことについて「一番影響しているのは製品の『在庫』が減っていることが数字を低くしている。一方で『雇用者報酬』は増えていて、所得も間違いなく増えているのがはっきりしている」と述べました。そのうえで「今後は、足もとで弱い『住宅投資』や『設備投資』に焦点をあててやっていかないといけない」と述べ、住宅建設や投資を促進するための対策が必要だという考えを示しました。一方、記者団が「G20で訪れたオーストラリアから帰国する政府専用機で、安倍総理大臣とGDPについて何を話したのか」と質問したのに対し、回答を避けました。(引用ここまで)

時事 「デフレ脱却の機会手放さぬ」=安倍首相 2014/11/17-18:36 http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2014111700712

安倍晋三首相は17日、東京都内で開かれた公明党主催の会合であいさつし、7~9月期の国内総生産(GDP)速報値について「残念ながらいい数字ではない」と述べた。その上で、消費税再増税に関し、「デフレ脱却のチャンスを手放すわけにはいかない。その中で、消費税を引き上げるべきか、冷静に分析し、判断したい」と語った。(引用ここまで)

【共同通信】 GDP年率1・6%減、7~9月 2四半期連続マイナス成長 2014/11/17 09:35

http://www.47news.jp/CN/201411/CN2014111701001222.html

7~9月期のGDP速報値について記者会見する甘利経済再生相=17日午前、内閣府

内閣府が17日発表した7~9月期の国内総生産(GDP、季節調整値)速報値は、物価変動を除く実質で前期比0・4%減、このペースが1年間続くと仮定した年率換算で1・6%減と2四半期連続のマイナス成長になった。消費税増税や天候不順で個人消費の不振が続き、景気の低迷が鮮明となった。安倍晋三首相は有識者の景気点検会合が終了する18日に、消費税率10%への再増税先送りを表明する見通しだ。成長率のマイナス幅は4~6月期の1・9%減から縮小したものの、プラス転換を見込んだ政府や市場予想より大幅に悪い結果となった。(引用ここまで)

時事 予想より低い」=野田自民税調会長 2014/11/17-17:02

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014111700608

自民党の野田毅税制調査会長は17日、7~9月期の国内総生産(GDP)速報値が年率換算で1.6%減となったことについて「予想したより低い」との認識を示した。党本部で記者団の質問に答えた。(引用ここまで)

時事 GDPマイナス、政界に衝撃=野党はアベノミクス批判 2014/11/17-13:04 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014111700184

記者団の取材に応じる公明党の山口那津男代表(中央)=17日午前、国会内

7~9月期の国内総生産(GDP)速報値が事前の予測を大きく下回る年率換算1.6%減となったことは、政界にも衝撃をもって受け止められた。安倍晋三首相が踏み切る衆院解散を間近に控え、政府・与党からは経済対策を急ぐ声が上がった。一方、野党各党は安倍政権の経済政策「アベノミクス」が失敗した結果だと一斉に批判した。

GDP成長率と実質内外需寄与度

菅義偉官房長官は17日の記者会見で「今後の景気動向を注意深く見守る必要がある」と述べるとともに、「(速報値が)2四半期でマイナスになったデータを注視する」と語った。自民党の谷垣禎一幹事長は会見で「今までの市場予測より厳しい数字になった」との認識を示した。稲田朋美政調会長も「予想外のマイナスの結果になった。回復基調にはあるものの、経済対策の必要性はある」と記者団に述べた。(引用ここまで)

個人消費問題が出た!しかし?消費の奥に何があるか?不明!!

東京 個人消費 回復鈍く GDP年1.6%減 2014年11月17日 夕刊 http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2014111702000206.html

内閣府が十七日発表した二〇一四年七~九月期の国内総生産(GDP、季節調整値)の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比0・4%減、年率換算で1・6%減だった。成長率がマイナスになるのは二・四半期連続。四月の消費税増税の影響や夏場の天候不順で個人消費の回復が弱かったほか、企業の設備投資なども伸び悩んだ。景気が低迷している状況があらためて鮮明になった。

菅義偉(すがよしひで)官房長官は十七日昼の政府・与党協議会で、安倍晋三首相が速報値などを踏まえ、十八日に消費税率の10%引き上げの是非を判断するとの見通しを示した。首相は同日中に、増税時期を来年十月から一年半延期する方針と、衆院解散・総選挙に踏み切る意向を表明する方向だ。

速報値は民間が事前に予測した平均値(2・0%増)を大幅に下回った。消費税増税直後の前期(四~六月期)は年率7・3%減と大きく落ち込んだ分、今回はその反動も働いて、少なくともプラスに転じるとみられていた。それだけに予想外の悪い結果といえる。前期比の年率換算でマイナスが二期続いたことは、最近の景気が停滞局面に入った可能性が高いことを意味する。換算値のため、今後の成長率の推移を確認する必要があるが、近年は二〇一二年度が前年度比0・7%増、一三年度2・2%増とプラス成長が続いていた。

今回の結果を項目別にみると、個人消費は0・4%増。二期ぶりにプラスに転じたが、前期の5・0%減からの回復力は乏しく、GDPを押し上げることができなかった。中でも、自動車や冷蔵庫・洗濯機に代表される白物家電、パソコンなど耐久財が4・5%減だったことが響いた。衣服や食料品などはプラスだった。民間の住宅投資は6・7%減、企業の設備投資は0・2%減でいずれも二期連続マイナスだった。在庫の取り崩しが進み、企業の生産活動が低調だったことも影響した。公共投資は2・2%増で二期連続プラスだった。

甘利明経済財政担当相は十七日に記者会見し、今回の結果について「デフレ意識を払拭(ふっしょく)しきれない中で消費税を上げるインパクト(衝撃)が想定より大きいことを学んだ」と、政府の景気見通しが想定外の結果になったことを認めた。消費税増税の延期と解散総選挙の可能性については「安倍首相の判断。あす以降、何らかの判断が出ると思っている」と述べた。(引用ここまで)

予測が外れたことの責任追及の声は全くなし!こんな無責任と楽なことはないナ!

日経 誤算のマイナス成長 弱い消費、V字回復逃す 2014/11/17 12:33 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS17H14_X11C14A1EAF000/

7~9月期に2四半期続けてマイナス成長に落ち込んだ日本経済には、国内外の需要に大きな誤算があった。家計は4月に消費税率が上がって所得が目減りしたことで節約に走り、消費の足取りが鈍化。企業は海外生産拠点から海外市場に製品やサービスを直接出す体制を整え、輸出が伸びなかった。在庫調整の進展が成長率を押し下げた影響も大きく「V字回復」を実現できなかった。

「7~9月はプラス成長に戻るだろう」。大幅なマイナス成長になった4~6月の国内総生産(GDP)発表後に広がっていた楽観的な見方は覆された。先週までに7~9月のマイナス成長を予測した民間調査機関はゼロ。前期比1%弱の伸びとみられた個人消費は0.4%増にとどまり、プラス予想が多かった設備投資は2四半期続けて減るなど、内需は民間の予想ほど振るわなかった。

個人消費の「誤算」を招いたのは、物価の上昇だ。消費増税、円安による輸入品の値上がり、天候不順による野菜の値上がり。7~9月の消費者物価は持ち家の家賃にあたる分を除いて前年比で4.0%上がり、これを引いた実質賃金は2.5%減った。15年ぶりの高い賃上げや夏のボーナス増も物価の上昇分に追いつかない。外食への支出も減り、節約の意識がにじみ出た。

17年ぶりに消費税率が上がったことで内需の落ち込みはそれなりに予想できた。「誤算」の度合いをより強めたのは、大幅な円安なのに伸びない輸出だ。2015年3月期は輸出企業を中心に過去最高の経常利益を見込む勢いだが、7~9月の実質輸出は前期比1.3%増にとどまる。

08年のリーマン・ショックと1ドル=80円を超える円高は、経営者に国内生産に頼る危うさを刻みつけた。足元で生産や調達の海外移転を急速に進めているのが日本の輸出額の2割を占める自動車産業だ。今年は好調な北米市場への供給をメキシコなどでの生産で賄う。電子部品・デバイスの輸出向け出荷が7~9月に前年比6.0%増えたことを考えると、円安でも自動車輸出が伸びないことは大きな誤算だ。

内外需の誤算は、政府に経済政策の見直しを迫る。内閣府が7月にまとめた14年度の実質成長率見通し1.2%を達成するには10~12月と来年1~3月にそれぞれ前期比3.1%の成長が必要だが、達成は難しい。

ただ7~9月期のGDPでは、企業が在庫の取り崩しを進めたことが前期比マイナスを招いた最大の要因だったことも事実だ。在庫調整が一巡すれば、需要に応じて生産が回復していく姿を描くことも可能だ。

雇用者数は前年比1%程度の伸びが続き、働く人の報酬総額にあたる名目雇用者報酬は大きく伸びた。失業率は低く、求人倍率も高水準で安定している。所得を伸ばし、企業の投資を国内に呼び込む。政府は好循環の兆しが途切れる本当の「誤算」を招く前に、消費増税が浮き彫りにした内外需の誤算にしっかり向き合う必要がある。(引用ここまで)

麻生財務相も安倍首相と同じように個人の生活の苦悩など眼中になし!

日経 7~9月期GDP「在庫減少で数字低く」 財務相 2014/11/17 17:15 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL17HIC_X11C14A1000000/

麻生太郎副総理・財務・金融相は17日午後、2四半期連続のマイナスとなった7~9月期の国内総生産(GDP)速報値について「在庫が減っているのが、数字を低くしている」と分析した。小売りや新車販売の持ち直しを指摘する一方、「足元で弱いのは民間の住宅。設備投資も弱いように思える。ここらのところに焦点をあててやっていかないといけない」と語った。財務省内で記者団に答えた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕(引用ここまで)

個人消費・低所得者層眼中になし!!切り捨て明らか!

日経 景気状況「経済対策が必要な可能性高い」 経財相 2014/11/17 16:52 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL17HI6_X11C14A1000000/

甘利明経済財政・再生相は17日午後、消費再増税の影響を巡る集中点検会合後の記者会見で、経済対策について「こういう景気状況では必要という判断になる可能性が高い」と述べた。内閣府が同日発表した7~9月期の国内総生産(GDP)速報値は実質で前期比年率1.6%減と2四半期連続のマイナスだった。甘利氏は低所得者層の消費が落ち込んでいると指摘した上で「仮に(経済)対策が必要という場合には、ばらまきにならないように焦点をしっかり絞って効果的にということが柱になる」と強調。対策を打つ場合は「財政再建と経済効果との両立をどの時点ではかっていくのか、(安倍晋三首相から)詳細な指示がなされると思う」との認識を示した。〔日経QUICKニュース(NQN)〕 (引用ここまで)

個人消費問題をスルーする朝日!

朝日 GDP、予想外の1.6%減 首相、消費増税延期表明へ 2014年11月17日11時43 http://www.asahi.com/articles/ASGCJ6HP6GCJULFA00V.html?iref=comtop_pickup_01

消費税導入・引き上げ時のGDPの落ち込みと回復(%)

1-3月期 4-6月期 7-9月期 ※四半期ごと。前期比の年率

89年 ⒓弱 -5.6 6.9 竹下首相 89年4月 3%導入

97年 6強 -3.5 1.6 橋本首相 97年4月 5%に

14年 約3 -7.3 -1.6 安倍首相 14年4月 8%に

写真・図版

GDP速報値について会見する甘利明経済再生相=17日午前、東京都千代田区、井手さゆり撮影

写真・図版

内閣府が17日発表した2014年7~9月期の国内総生産(GDP)の1次速報は、物価の変動の影響をのぞいた実質成長率が、前期(4~6月期)より0・4%減、この状況が1年続いた場合の年率換算では1・6%減となった。これを踏まえ、安倍晋三首相は18日にも、来年10月に予定されている消費税率10%への引き上げの1年半延期を表明し、衆院解散・総選挙に近く踏み切るとみられる。

【解説】マイナス成長、増税先送り不可避 アベノミクスに疑問符

GDP、年率1.6%減 7~9月期、景気低迷鮮明に

特集:衆院解散 特集:消費増税

マイナス成長は2四半期連続。民間エコノミストの事前の予測では平均2・0%のプラスとみられていたため、結果を予想外とみた東京金融市場では株安と円高が進んだ。特にGDPの約6割を占める個人消費の回復が弱く、景気回復のエンジン役となる設備投資など企業の活動も伸び悩んだ。4月に消費税率を8%に引き上げた影響が長引いている。個人消費は前期比0・4%増だった。物価の伸びに賃金の上昇が追いついておらず、自動車やパソコン、白物家電などの買い控えが続いている。天候不順で外食や娯楽などサービスも落ち込み、勢いを欠いた。田中美保(引用ここまで)

最大のポイント=三党合意の総括をしない共産党以外の「野党」!

毎日新聞 GDP:野党「想像を大きく超える悪い数字」政権批判 2014年11月17日 21時05分http://mainichi.jp/select/news/20141118k0000m010086000c.html

7〜9月期の国内総生産(GDP)速報値が発表された17日、野党各党は一斉に安倍内閣の経済運営に批判の声を上げた。株価など好調な経済指標は与党の追い風とみられてきたが、予想外の2四半期連続のマイナス成長で「アベノミクス」のあり方自体が争点に浮上しつつある。規制改革など一定の評価をしてきた維新の党やみんなの党など「第三極」勢力も、政権への対決色を強めた。

関連記事

インドのモディ政権、閣僚21人増員[WSJ日本版]=11月10日

小売売上高と鉱工業生産に注目[WSJ日本版]=8月10日

今週の米国経済指標 小売売上高と鉱工業生産に注目[WSJ日本版]=8月10日

大間原発:21年度稼働 安全審査、1年想定 新工程、自治体に説明−−Jパワー /青森

の・ボール@知事選:四国電力伊方原発3号機の安全審査が大詰めを迎えている… /愛媛

「想像を大きく超える悪い数字だ」。民主党の枝野幸男幹事長は17日、国会内で記者団に強調。そのうえで「過去2年間の経済政策が実体経済に悪影響を与えた結果だ。経済政策の根本を見直すべきだ」として低迷要因はアベノミクスそのものにあると断じた。民主党は14日、3党合意に基づく増税は凍結すべきだとの姿勢で一致。「経済失政で多くの国民は負担増を受け入れられない」とした。衆院選では、安倍内閣の法人減税など企業重視の経済政策に対し、民主党政権の「子ども手当」などを念頭に生活支援をアピールする方針だ。枝野氏は「アベノミクスの限界をより自信を持って訴えられる」と意気込みをみせた。

消費税中止を主張する共産党の山下芳生書記局長は記者会見で「増税不況だ」と批判。社民党の吉田忠智党首も取材に「富裕層が豊かになれば波及するという考え方は成り立たなくなった」と語った。

これに対し、維新、次世代の党、みんなの「第三極」勢力はアベノミクスの金融緩和や規制改革に一定の評価をしてきた。「自民1強」の中で与党との連携を探る意味があったが、予想外の景気悪化に17日、批判のトーンを上げた。

維新の小沢鋭仁国会議員団幹事長は国会内で記者団に「経済政策の失敗は明快だ。大変な景気後退で、選挙なんかやっている場合じゃない」と強く批判。次世代の桜内文城政調会長も「消費増税先送りは失敗を自ら認めたことになる」と経済政策を追及する考えを示した。みんなの浅尾慶一郎代表は金融緩和などは評価しながらも、「政府がアベノミクスを失敗でないと言う理由が分からない」と距離を置いた。

3党は衆院選に向けて民主との共通政策や選挙協力を協議する一方、労働者派遣法改正案など個々の政策では政権寄りの姿勢を取ることも少なくなかった。民主党の増税凍結の決定で政策の相違点は縮まっており、今後はアベノミクス批判で連携に弾みが付く可能性もある。【佐藤慶】(引用ここまで)

国民生活が冷えていることは観えない、見ようとはしない!

毎日新聞 GDP:「予想以上に厳しい数字」…経団連会長 2014年11月17日 22時05分ttp://mainichi.jp/select/news/20141118k0000m020112000c.html

経団連の榊原定征会長は17日、名古屋市内で記者会見し、内閣府が発表した7〜9月期の実質国内総生産(GDP、季節調整値)の速報値が、年率換算で1.6%減となったことについて、「予想以上の厳しい数字だった」と話した。ただ、在庫の取り崩しが進んだことによる影響が大きく「在庫要因を除くと、数字が示すほど実勢は悪くない」との認識を示した。

関連記事

小売売上高と鉱工業生産に注目[WSJ日本版]=8月10日

今週の米国経済指標 小売売上高と鉱工業生産に注目[WSJ日本版]=8月10日

農業革新・生かせ物作りの力:14年毎日農業記録賞/上 愛媛・サンライズファーム西条 官民合同で競争力

農業革新・生かせ物作りの力:14年毎日農業記録賞/上 愛媛・サンライズファーム西条 官民合同で競争力

秋田・台湾経済交流:特別顧問第1号に黄氏 経済交流推進へ /秋田

榊原会長は、増税の判断は「GDPの数字だけでなく、内容も分析したうえで判断すべきだ」とした。税率引き上げの時期については「来年10月に再引き上げする必要があるというのが基本的スタンスで、それは変わっていない」との立場を改めて示した。【米川直己】