ゴールデンウィーク二日目(と言う数え方で良い?)の

2015/05/02の土曜日。

前日の金曜日と同様天気が良かったので、

先日、電車の運転取りやめにより行くことを断念した

国立歴史民俗博物館に行ってみました。

博物館に行くときは、いつもは都会の方向に行くのですが、

国立歴史民俗博物館の場合は逆に、郊外(ハッキリ言うと

田舎)の方向に向かいます。

新鮮!

午前中、ちょっと用事が有ったので、

歴博に到着したのは、11時過ぎ。

早速、中に潜入です。

今回歴博に行った目的は、『大ニセモノ博覧会』。

ニセモノの展覧会って、中々興味深いです。

ニセ古文書(と言うか、その当時は、単純に権力者の

文書の偽造ということになるんでしょうけど)から、

ニセモノの通貨辺りまでは、大体想像できますが、

日本酒のニセモノまで有ったのには、ビックリ。

ニセ日本酒は、有名銘柄の日本酒を偽造するということで、

現代ではなく、江戸の頃のはなしですからねぇ。驚きです。

ニセ日本酒は、単純な銘の偽造という単純なものから、

何やら調味料のようなものを混ぜて作るという

今にも通用しそうな高度なもの(?)までありました。

調味料は、レシピまで纏められていましたからねぇ、

凄いなぁ。

そして、ここは歴博の名を関する博物館。

歴史的にも有名はニセモノ事件の話も展示されていました。

それは、ピルトダウン人と、日本で起きた旧石器捏造事件。

特に、旧石器捏造事件については、この歴博も見破れなかった

と言うことで、反省するトーンの説明がありました。

この旧石器捏造事件は、歴史の教科書を書き換えるほどの

影響がありましたからねぇ。

避けてはいけないですよね。

あとは、“民俗”が博物館の名前に付いているので、

そういう観点での展示も。

具体的には、慶弔用花環など。

言われてみれば、ニセモノの花ですね、確かに。

そういう見方もするのかと、少し驚きました。

あとは、少しネタが入っている感じもしますが、

人魚のミイラも。

あれで、ダマされるんですか?

ちょっと、作りが・・・orz。

歴博は、東京国立博物館の様に、

企画展用の展示棟が有るわけでは無いので、

企画展示室を使っての展示。

なので、それ程規模は大きくありませんでしたが、

内容的には興味深く、中々、面白い展示でした。

-----

企画展示を見た後は、常設展示を見ます。

これがねぇ、フロアマップを見た時点で思っていたんですが、

広かったです・・・。

疲れた。

館内は、一部撮影不可のものもありますが、

上野の東京国立博物館と同様に、基本的には撮影可でした。

第1展示室は『原始・古代』

ここでは、やっぱりこれですねぇ。

教科書でよく見る土偶です。

遮光器土偶です。

ほぼ完全な姿なので、レプリカとおもいきや、

原品だそうです。

そしてこちらも、教科書でよく見ますね。

ハート形土偶。

不思議ですよね。

こちらは、銅鐸。

1m位ある大きさ。

『最新の銅鐸』だそうですが、“最新”と言っても、

2世紀頃です・・・。

それで新しいんだ。

金印もありました。

本物は、福岡市博物館にあるので、

これはもちろん複製。

これは、羅城門の1/10模型

模型と言っても中々の大きさがありました。

これは、そんな平城京の模型

写真だと、ちょっとわかりにくいですかね。

平城京の中門から中を模しています。

写真右上方が、内裏かな?

その他、福岡県の沖の島の展示などもあり、

非常に興味深かったです。

第2展示室は『中世』

トーハクで複製を見たことが有る、

洛中洛外図屏風(歴博甲本)

朱印船の1/10模型

模型とは言っても結構大きいです。

第3展示室は『近世』

実は、前日の影響もあり、この頃には足に来ていて、

展示を見るのも、だいぶ端折り始めています(苦笑)。

こちらは、江戸図屏風。

将軍家光の頃の江戸だそうです。

新橋、神田、日本橋・・・、今に続く地名がたくさんあります。

一つ興味深かったのが、神田近郊に吉祥寺の文字が有ったこと。

今でこそ吉祥寺は、三鷹の隣で、住みたい街ランキングの

頻繁に上位に登場する街ですが、江戸のこの頃は、今の水道橋近郊に、

そのまま『吉祥寺』と言う名前のお寺が有ったんですよねえ。

で、いまに続く吉祥寺の地名は、明暦の大火の影響で、

吉祥寺の門前に住んでいた人々を今の吉祥寺付近に移転させて

土地を開墾させた事に由来するらしいです。

肝心なお寺の方の吉祥寺ですが、今は本駒込の方にあるそうです。

今に続くといえば、これ。

三井越後屋の看板です。

つまりは、今の三越。

これは複製ですが、原品はもちろん三越伊勢丹所有が所有。

HDじゃなくて、事業会社の保有なんですね。

第1から第3までは、歴史に重点を置いた展示ですが、

第4以降は、民俗に重点を置いた展示になるようです。

と言うことで、

第4展示室は『民俗』

第4展示室の入口には、いきなりのおせち料理の見本が展示。

写真撮影は禁止です。提供は、三越伊勢丹でした。

スーパーにおけるおせち料理の展示ということで、

杵屋のデモ展示もあり、あとは、鏡餅のデモ展示もありました。

そんななんか、ビリケンさん登場。

足の裏を触るとご利益があるんですが、

展示物は触るのは禁止。

残念!

縁起物ということでは、招き猫も。

しかも、普通の招き猫では無くて、若干変わりものの招き猫。

香港に至っては、猫ではなく豚です。

こちらは、欧米仕様。

持っている小判が、$表示。

欧米だからと言って、

猫の目も青いとは限らないと思うんですけどねぇ。

こちらも、海外仕様の招き猫。

日本の招き猫とは、ちょっと違いますね。

実際の民家の復元されたものも展示されていました。

気仙沼にあった、緒形家だそうなんですが、

2011年3月11日の東日本大震災まで実際に、

家族が居住していたそうです。

3.11の津波によって、茅葺屋根を残して

流出してしまったそうなんですが、

現地のリアス・アーク美術館、気仙沼市教育委員会、

そして、国立歴史民俗博物館によって、

数多くの生活道具が回収されて、

今回の展示に繋がったそうです。

こちらは、土間。

いわゆる囲炉裏端になるようですね。

土間の隣の、部屋。

こちらの部屋にも、部屋の真ん中に囲炉裏があります。

なんか、田舎の実家に帰省した気分になりますねぇ。

ちょっと前まで本当に人が住んでいたんですから、

当たり前ですよね。

そしてこちらが、更にその隣の部屋

写真左上には神棚、右上には二階に上がるための

段ハシゴがあります。

第5展示室は『近代』

ここには、撮影禁止者が多数。

著作権の問題や、それ以外の理由で撮影禁止のようです。

若干、日和りすぎという感じもしないでもないです。

第6展示室は『現代』

第6展示室のはじめの方は、第二次世界大戦に関する展示に重点。

この国立歴史民俗博物館が、旧日本陸軍の歩兵第57連隊があった

と言う事も影響しているんでしょうね。

これは、いわゆる赤紙

思ったよりも赤くなく、むしろピンク。

戦争末期は、物資不足の影響で赤い色からピンクの色になっていった

らしいですが、これはまだ昭和14年なんですがピンクですね。

展示の中を進んでいくと、天井にこんなもの。

B29ですね。

結構大きいです。

その他、戦争にまつわるいろんな展示、

沖縄に関する展示が続きますが、

疲れ果てていたので省略。

出口付近に来ると、

前回、1964年の東京オリンピックの有名なポスター。

2020年を過ぎれば、そのポスターも飾られるのでしょうか?

出口には・・・

博物館的な言い方になると『ゴジラ立像』と言う

言い方になるようです。

立像って・・・、仏像みたいだ。

ここまででギブアップ。

いやぁ、初めてきましたが、面白かったです。

疲れていなければ、もっとじっくり見るんですが・・・。

ゴールデンウィークであるからか、家族連れが多かったですね。

安いし、子供も興味を持ちそうな物がたくさんあって、

意外にいいかもね。

2015/05/02の土曜日。

前日の金曜日と同様天気が良かったので、

先日、電車の運転取りやめにより行くことを断念した

国立歴史民俗博物館に行ってみました。

博物館に行くときは、いつもは都会の方向に行くのですが、

国立歴史民俗博物館の場合は逆に、郊外(ハッキリ言うと

田舎)の方向に向かいます。

新鮮!

午前中、ちょっと用事が有ったので、

歴博に到着したのは、11時過ぎ。

早速、中に潜入です。

今回歴博に行った目的は、『大ニセモノ博覧会』。

ニセモノの展覧会って、中々興味深いです。

ニセ古文書(と言うか、その当時は、単純に権力者の

文書の偽造ということになるんでしょうけど)から、

ニセモノの通貨辺りまでは、大体想像できますが、

日本酒のニセモノまで有ったのには、ビックリ。

ニセ日本酒は、有名銘柄の日本酒を偽造するということで、

現代ではなく、江戸の頃のはなしですからねぇ。驚きです。

ニセ日本酒は、単純な銘の偽造という単純なものから、

何やら調味料のようなものを混ぜて作るという

今にも通用しそうな高度なもの(?)までありました。

調味料は、レシピまで纏められていましたからねぇ、

凄いなぁ。

そして、ここは歴博の名を関する博物館。

歴史的にも有名はニセモノ事件の話も展示されていました。

それは、ピルトダウン人と、日本で起きた旧石器捏造事件。

特に、旧石器捏造事件については、この歴博も見破れなかった

と言うことで、反省するトーンの説明がありました。

この旧石器捏造事件は、歴史の教科書を書き換えるほどの

影響がありましたからねぇ。

避けてはいけないですよね。

あとは、“民俗”が博物館の名前に付いているので、

そういう観点での展示も。

具体的には、慶弔用花環など。

言われてみれば、ニセモノの花ですね、確かに。

そういう見方もするのかと、少し驚きました。

あとは、少しネタが入っている感じもしますが、

人魚のミイラも。

あれで、ダマされるんですか?

ちょっと、作りが・・・orz。

歴博は、東京国立博物館の様に、

企画展用の展示棟が有るわけでは無いので、

企画展示室を使っての展示。

なので、それ程規模は大きくありませんでしたが、

内容的には興味深く、中々、面白い展示でした。

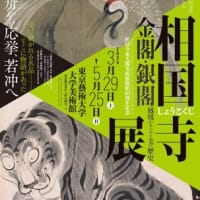

| 名称 | 大ニセモノ博覧会-贋造と模倣の文化史- |

|---|---|

| 会期 | 2015年3月10日(火)~5月6日(水・振) |

| 会場 | 国立歴史民俗博物館 |

| 当日観覧料 | 一般830円、大学生・高校生450円、中学生以下無料 |

| 開館時間 | 9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(休日の場合は翌日が休館日となります) |

-----

企画展示を見た後は、常設展示を見ます。

これがねぇ、フロアマップを見た時点で思っていたんですが、

広かったです・・・。

疲れた。

館内は、一部撮影不可のものもありますが、

上野の東京国立博物館と同様に、基本的には撮影可でした。

第1展示室は『原始・古代』

ここでは、やっぱりこれですねぇ。

教科書でよく見る土偶です。

遮光器土偶です。

ほぼ完全な姿なので、レプリカとおもいきや、

原品だそうです。

そしてこちらも、教科書でよく見ますね。

ハート形土偶。

不思議ですよね。

こちらは、銅鐸。

1m位ある大きさ。

『最新の銅鐸』だそうですが、“最新”と言っても、

2世紀頃です・・・。

それで新しいんだ。

金印もありました。

本物は、福岡市博物館にあるので、

これはもちろん複製。

これは、羅城門の1/10模型

模型と言っても中々の大きさがありました。

これは、そんな平城京の模型

写真だと、ちょっとわかりにくいですかね。

平城京の中門から中を模しています。

写真右上方が、内裏かな?

その他、福岡県の沖の島の展示などもあり、

非常に興味深かったです。

第2展示室は『中世』

トーハクで複製を見たことが有る、

洛中洛外図屏風(歴博甲本)

朱印船の1/10模型

模型とは言っても結構大きいです。

第3展示室は『近世』

実は、前日の影響もあり、この頃には足に来ていて、

展示を見るのも、だいぶ端折り始めています(苦笑)。

こちらは、江戸図屏風。

将軍家光の頃の江戸だそうです。

新橋、神田、日本橋・・・、今に続く地名がたくさんあります。

一つ興味深かったのが、神田近郊に吉祥寺の文字が有ったこと。

今でこそ吉祥寺は、三鷹の隣で、住みたい街ランキングの

頻繁に上位に登場する街ですが、江戸のこの頃は、今の水道橋近郊に、

そのまま『吉祥寺』と言う名前のお寺が有ったんですよねえ。

で、いまに続く吉祥寺の地名は、明暦の大火の影響で、

吉祥寺の門前に住んでいた人々を今の吉祥寺付近に移転させて

土地を開墾させた事に由来するらしいです。

肝心なお寺の方の吉祥寺ですが、今は本駒込の方にあるそうです。

今に続くといえば、これ。

三井越後屋の看板です。

つまりは、今の三越。

これは複製ですが、原品はもちろん三越伊勢丹所有が所有。

HDじゃなくて、事業会社の保有なんですね。

第1から第3までは、歴史に重点を置いた展示ですが、

第4以降は、民俗に重点を置いた展示になるようです。

と言うことで、

第4展示室は『民俗』

第4展示室の入口には、いきなりのおせち料理の見本が展示。

写真撮影は禁止です。提供は、三越伊勢丹でした。

スーパーにおけるおせち料理の展示ということで、

杵屋のデモ展示もあり、あとは、鏡餅のデモ展示もありました。

そんななんか、ビリケンさん登場。

足の裏を触るとご利益があるんですが、

展示物は触るのは禁止。

残念!

縁起物ということでは、招き猫も。

しかも、普通の招き猫では無くて、若干変わりものの招き猫。

香港に至っては、猫ではなく豚です。

こちらは、欧米仕様。

持っている小判が、$表示。

欧米だからと言って、

猫の目も青いとは限らないと思うんですけどねぇ。

こちらも、海外仕様の招き猫。

日本の招き猫とは、ちょっと違いますね。

実際の民家の復元されたものも展示されていました。

気仙沼にあった、緒形家だそうなんですが、

2011年3月11日の東日本大震災まで実際に、

家族が居住していたそうです。

3.11の津波によって、茅葺屋根を残して

流出してしまったそうなんですが、

現地のリアス・アーク美術館、気仙沼市教育委員会、

そして、国立歴史民俗博物館によって、

数多くの生活道具が回収されて、

今回の展示に繋がったそうです。

こちらは、土間。

いわゆる囲炉裏端になるようですね。

土間の隣の、部屋。

こちらの部屋にも、部屋の真ん中に囲炉裏があります。

なんか、田舎の実家に帰省した気分になりますねぇ。

ちょっと前まで本当に人が住んでいたんですから、

当たり前ですよね。

そしてこちらが、更にその隣の部屋

写真左上には神棚、右上には二階に上がるための

段ハシゴがあります。

第5展示室は『近代』

ここには、撮影禁止者が多数。

著作権の問題や、それ以外の理由で撮影禁止のようです。

若干、日和りすぎという感じもしないでもないです。

第6展示室は『現代』

第6展示室のはじめの方は、第二次世界大戦に関する展示に重点。

この国立歴史民俗博物館が、旧日本陸軍の歩兵第57連隊があった

と言う事も影響しているんでしょうね。

これは、いわゆる赤紙

思ったよりも赤くなく、むしろピンク。

戦争末期は、物資不足の影響で赤い色からピンクの色になっていった

らしいですが、これはまだ昭和14年なんですがピンクですね。

展示の中を進んでいくと、天井にこんなもの。

B29ですね。

結構大きいです。

その他、戦争にまつわるいろんな展示、

沖縄に関する展示が続きますが、

疲れ果てていたので省略。

出口付近に来ると、

前回、1964年の東京オリンピックの有名なポスター。

2020年を過ぎれば、そのポスターも飾られるのでしょうか?

出口には・・・

博物館的な言い方になると『ゴジラ立像』と言う

言い方になるようです。

立像って・・・、仏像みたいだ。

ここまででギブアップ。

いやぁ、初めてきましたが、面白かったです。

疲れていなければ、もっとじっくり見るんですが・・・。

ゴールデンウィークであるからか、家族連れが多かったですね。

安いし、子供も興味を持ちそうな物がたくさんあって、

意外にいいかもね。