今日も、秋晴れにしては少し気温が高めの晴れ間が広がりました。

そんな陽気に誘われて、本日は久しぶりに鉄分補給をしてきました。

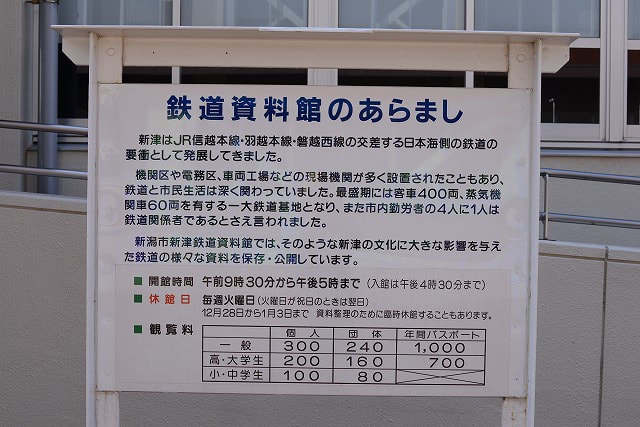

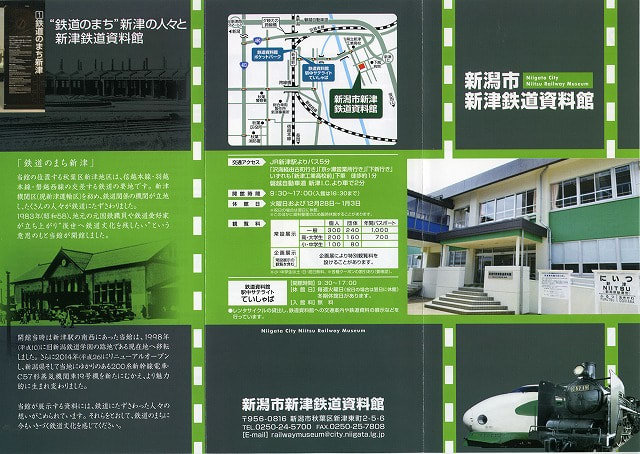

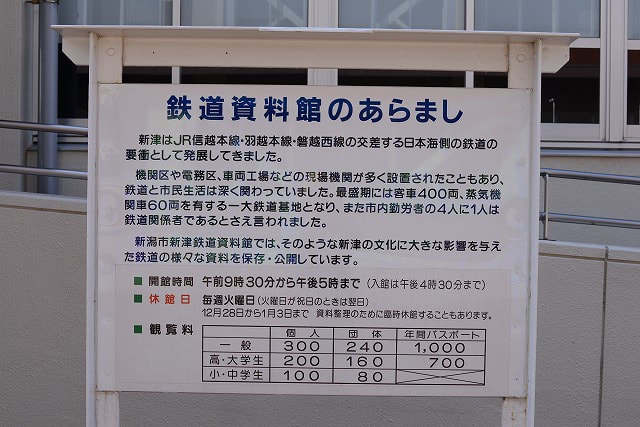

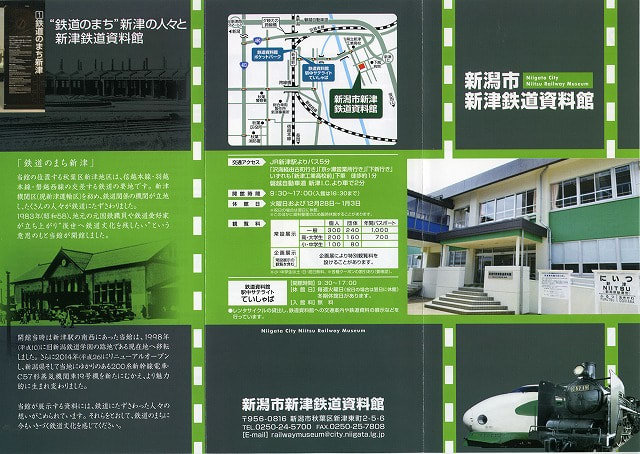

訪れた先は「新潟市新津鉄道史料館(Niitsu Railsay Museum)」です。

新潟市新津鉄道資料館は、かつて国鉄が所有していた「新潟鉄道学園」であった建物に設置されています。

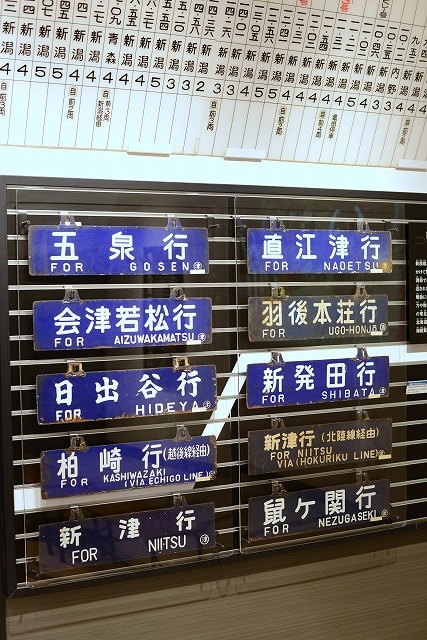

私の子供が小さかった頃、何度か訪れた事があるのですが、当時は本当に資料館という感じで、新潟に縁のある鉄道資料や、かつて新潟鉄道学園から引き継いだ資料が室内へ雑多に展示してありました。

さすがに、埼玉にある鉄博には敵いませんが、結構珍しそうな物も展示されていて、もったいないなと感じていました。

もっとシステマチックに展示さすれば良いのにと思っていたのですが、同じような事を考えていた人がいるようで、昨年資料館がリニューアルオープンされました。

それで、今日はリニューアル後初めて訪れました。

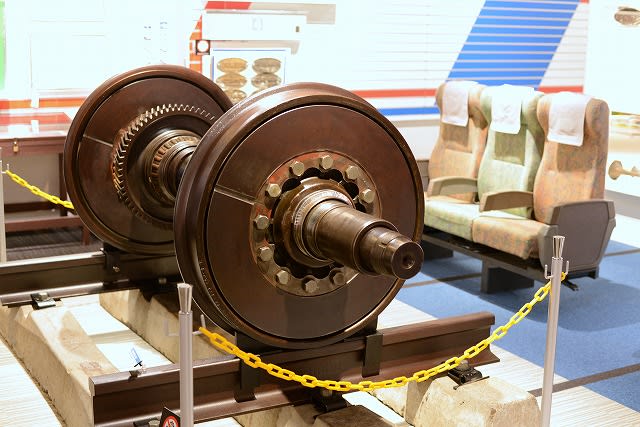

建物自体は変わっていませんが、内部は資料館から博物館に昇格したように綺麗になっていて、展示もわかりやすくなっていました。

だから、いっその事名称も博物館に変えてしまえば良かったにと思います。

リニューアルに当たり、実物車両の展示が充実しました。

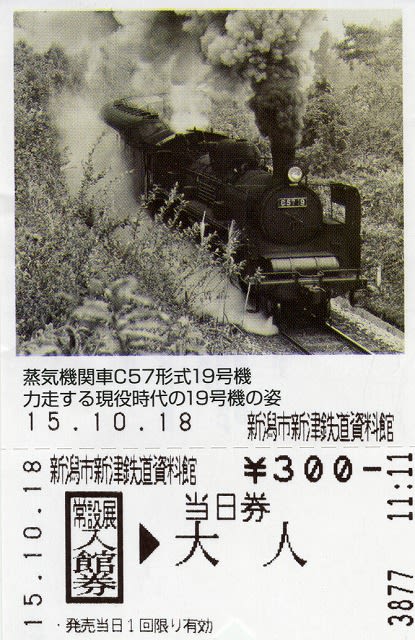

正面入り口には、新幹線200系の先頭車両、それにC57の19号機が屋根付きで保存・展示されています。

C5719は、かつて新潟市の鳥屋野交通公園に展示されているのを持ってきたものです。

C5719が、鳥屋野交通公園へ展示されているのを見た事がありますが、当時は結構傷んでいました。

きちんとした所へ保存じたほうが良いのになと思ったのですが、今度はしっかりとした安住の地を得ることができたようです。

その他、つい先日から一般公開が開始された、485系先頭車両(国鉄色塗装のやつです)とDD14形ディーゼル機関車332号機が南側のスペースに、やはり屋根付きで保存展示されていました。

できればなのですが、資料館を新津駅近くに新築して、現在新潟県内のアチコチに保存されている廃止された私鉄列車も集めて、新潟の鉄道殿堂にできなかったのかなと感じました。

新潟市営なのでやむを得ないのでしょうが、鉄道の街新津が集積した展示物と、新潟県内を走っていた車両が一同に集まれば、日本海側の鉄博になった可能性があります。

まあ、莫大なお金のかかる話ですから、戯れ言ですが。

今回、新幹線の単独車両後ろ姿というのを、今回初めて見ることができました。

想像はしていたのですが、やはり見えないところはそっけないですね。

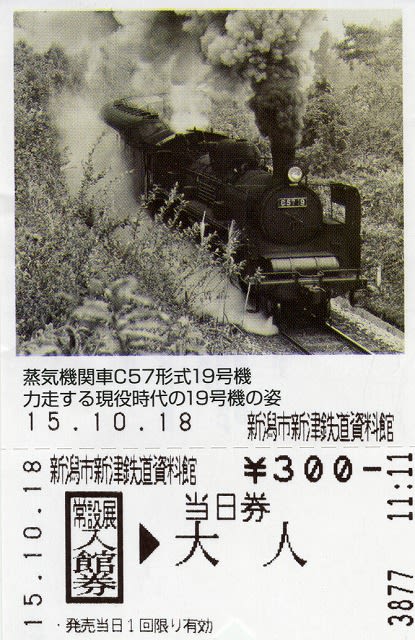

ちなみに、埼玉の鉄博は駅と同じような自動改札システムで入館しますが、新津鉄道資料館の場合は券売機で切符型の入場券を購入して入場します。

その入場券を担当の人が、改札鋏で切ったうえで入場します、いやー昔を思い出しました、断然こちらの方が感激があります。

内部展示の続きは別途です。