「失われた時を求めて」を読む 5 冬の部屋と夏の部屋、あるいは文学の効用 《第1篇 スワン家の方へ(1)第一部 コンブレー》 その5

2023.8.29

冬の部屋では、ベッドに横になると、雑多なもので編んだ巣のなかに顔を埋(うず)める。枕の隅とか、毛布の襟(えり)とか、ショールの端とか、ベッドの縁とか、「デバ・ローズ」紙(訳注:朝刊紙「ジュルナル・デ・デバ」の夕刊、一八九三年発行開始。ローズ色の紙に印刷されていた。)の一日分とか、それらを全部いっしよくたにして、あくまで小鳥の巣づくりの技法にならって固めてしまうのだ。凍てつく寒さのときに味わう楽しみは、外界とすっかり遮断されていると感じるところにある(海鳥のアジサシが地面の奥の、地熱で温められたところに巣をつくるのと同じだ)。また、ひと晩じゅう煖炉の火が消えないようにしてあるので、暖かく煙る大きな空気のマントに包まれて眠るのに等しい。それは、ふたたび燃えあがる熾火(おきび)の薄明かりが浸みこんだマントであり、目には見えないベッド用の壁の窪み(アルコーヴ)であり、部屋のなかに穿たれた暖かい洞穴である。この熱気のこもる地帯では、暖かい外縁が揺れうごき、そこに流れこむ冷気は、窓に近かったり暖炉から離れていたりして冷えきった部屋の四隅からやってきて顔を冷やすのである。

この一ヶ月あまりの異常な暑さに悩まされつづけている身には、郷愁さえ感じさせるほどの「冬の部屋」である。あるいは、「冬の部屋の空気」である。

冬になると、夏が恋しくなり、夏になると冬が恋しくなるということを、えんえんと繰り返してきた70数年だったが、さすがに、この夏の暑さには、心底嫌気がさしている。この先、この「南国」で暮らしていけるのだろうかと不安になる。

寒さが好きだということではない。寒さにはめっぽう弱い。けれども、プルーストがいう「凍てつく寒さのときに味わう楽しみ」というのは確かにある。

この場合、「ぬくぬく」というオノマトペがぴったりくる。「ぬくぬく」は、怠惰な生活態度を外側から非難する意味合いの強い言葉だが、そこに居直ってしまえば、これ以上の境地はない。

100個もあるかと思われるぬいぐるみを、リビングの床にぶちまけて、その中で転がり廻り、「ぬいぐるみまみれ」になって喜色満面の孫を見るにつけても、それが、プルーストのいう「鳥の巣」であることが納得される。そういえば、その孫の伯父も幼いころ、ドーナツ盤のレコードを何十枚と風呂に浮かべて、「レコードまみれ」になって恍惚としていた。

子どもは、いつも、そうした、自分の好きなものに身を埋め、そのなかで「ぬくぬく」と生きることを至上の喜びとするものだ。

ここではプルーストは、もちろん、幼い頃の追憶を描いているわけだが、それでも、大人になっても、この「冬の部屋」の快楽を忘れてはいない。子どもの頃と同じようにその快楽を味わうことはできなかったかもしれないが、思い出は、その快楽をよみがえらせてくれただろう。

ぼくの寝室に、「暖かい煖炉」はもちろんないが、それでも、軽くて暖かい羽毛布団はある。なんなら、昔は使ったこともなかった足温器を入れてもいい。そして、頭の中には、プルーストのこの「冬の部屋」を思い描いて、しずかに眠りたいものだ。

夏の部屋では、なま暖かい夜と一体になれるのが嬉しい。なかば開いた鎧戸に月の光が身をもたせかけ、ベッドの足元にまで投げかけてくれる魔法のハシゴの光線の先端にとまっていると、そよ風に揺れるシジュウカラよろしく戸外で寝ている趣である。

「冬の部屋」を描いたあと、プルーストは「夏の部屋」も描くのだが、こちらは、熱帯日本に住む日本人には共感できないだろう。「なま暖かい夜」なんぞ、今の日本にはない。ただただ暑く、息もできないほどの湿度ある熱気で満たされた部屋は、エアコンの助けなしでは、1分もいられたものではない。

けれども、古代の日本では──たとえば平安時代──こんな「夏の夜」は確かにあったはずだ。枕草子のあの有名な「夏は夜。蛍の多く飛び違ひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光て行くもをかし。雨など降るもをかし。」の一節。ここに流れる空気は、今のような息も詰まるような熱気ではない。プルーストの描く、フランスの空気とはまた違うが、どこか透明な水気を含んだ風がながれている。こんな夜が日本にもあったのだ。

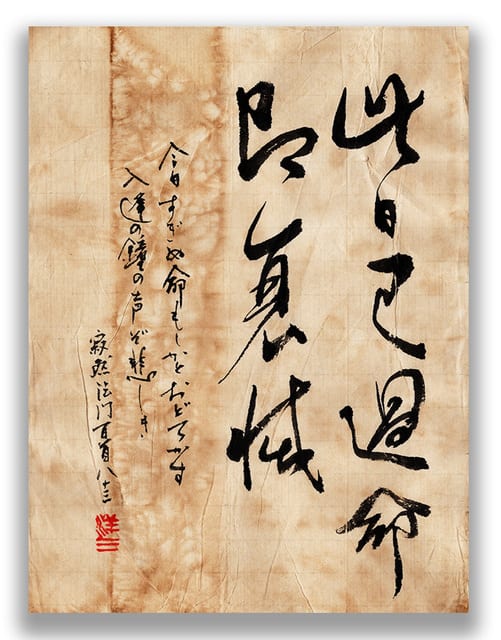

「ベッドの足元にまで投げかけてくれる魔法のハシゴの光線」という表現はまた、李白の「静夜思」を思わせる。

牀前 月光を看る

疑うらくは是 地上の霜かと

頭を挙げて 山月を望み

頭を低れて 故鄕を思う

この詩の季節は、夏ではなくて秋のようだが、寝台(牀)の前の床にくっきりと映る月の光は、あくまで透明な空気を感じさせて爽やかだ。

プルーストも、清少納言も、李白も、みなその時代の(あるいは、その時代の「地球」の)空気を、言葉で定着してくれた。そのことのありがたみをもう一度確認しておかなければなるまい。ぼくらは、もう二度とそういう「空気」を吸い、味わうことはできないかもしれないけれど、彼らの「言葉」によって、心の中に、頭の中に、よみがえらせることができる。それが、文学の持つ「効用」の一つかもしれない。