木洩れ日抄 93 「義務としてのエッセイ」──「課題エッセイ」を始めます

2022.11.30

作品社の「日本の名随筆」全100巻を長いこと所持してきたが、手に入れてから20年以上たっても、ほとんど読むこともなかった。で、本棚の整理もあって、思い切って「自炊」した。「自炊」したからといって、読むようになったとは限らないが、それでも、「自炊」している最中に、断片となったページをパラパラと読んだりしているうちに、それぞれのテーマにそって、実に多彩な観点から書かれた文章の面白さに、あらためて心を動かされた。

それと同時に、自分だったら、こういうテーマを与えられたとして、どんな風に書くだろうと、ふと思った。学校の生徒じゃなあるまいし、ましてやエッセイストでもないのだから、テーマを与えられて書くなんてことは現実にはないわけだが、仮にそんなことがあったという前提で、書いてみたら日頃の退屈さもまぎれるだろうかと思ったわけである。

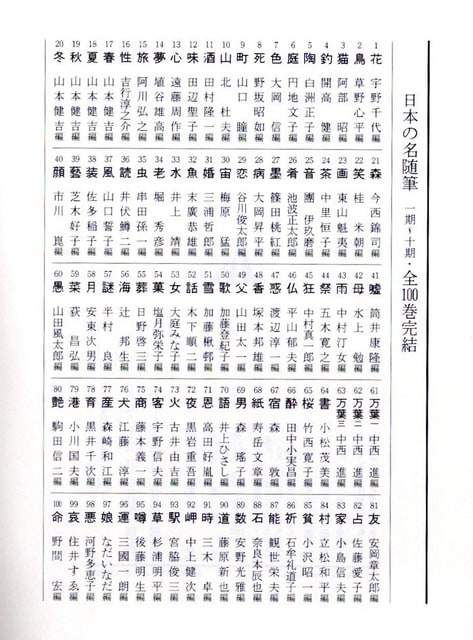

「日本の名随筆」本巻の100巻は、「万葉」3巻を除いて、残りの97巻が、すべて漢字一字のテーマが割り振られている。第1巻「花」、第2巻「鳥」、第3巻「猫」、第4巻「釣」、第5巻「陶」、といった案配で、これが97並ぶわけである。

この中から、自分で書けそうなテーマを選んで書くというのもアリだろうが、しかし、それではなんだかツマラナイ。先生とか編集者とかから「書け」と言われる場合は、こっちの都合のいいテーマんばかりとは限らない。とても書けそうもないテーマだってあるだろう。そういうのにもちゃんと対応しなきゃプロじゃない。もちろんぼくはプロじゃないから、そんな対応能力なんてなくてもいいのだが、まあ、仮にプロだとしたらどうだろう。書けそうもないことについて、なんとか書いてしまうといった技量も大事ではなかろうか。

などと、考えているうちに、まあ、とにかく、「日本の名随筆」の巻の順番に、テーマを与えられて、強制的に書けと言われたと想定して、書いてみようかと、半ばマゾヒスティックな気分となってきた。

これは、もしかしたら、在職中、生徒に対して「作文コンクール」なんてものを実施したタタリなのかもしれない。なにしろ、コンクールの当日に、いきなり「題」を発表して、80分以内に原稿用紙3枚書けなんて無理難題を、毎年ふっかけてきたわけで、それでも、生徒はケナゲにもなんとか頑張って文章をひねくりだしたものだ。まあ、もちろん、時間のほとんどをおしゃべりで過ごし、残り10分ほどで、「書けない」苦しみを書いておしまい、なんていく不届き者もいないではなかったが。それが彼らの人生にとってどんなプラスになったやら検証してないから知らないが、恨みだけはかったことは事実で、その恨みがたたったのに違いない。まあ、しかし、それならそれでいい。罪滅ぼしはしなくちゃならぬ。

ところで、さっき、「日頃の退屈さもまぎれるだろうか」などと書いたが、実際にはそれほど退屈しているわけでもないのだ。それというのも、自分で自分の首を絞めるような「企画」を作ってしまって、その対応に日々四苦八苦しているからである。

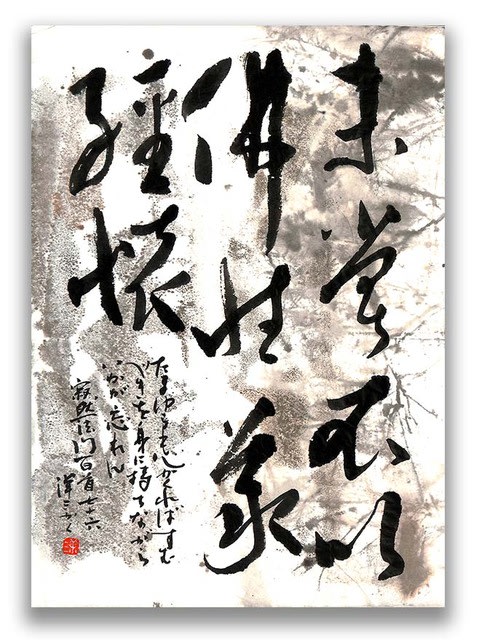

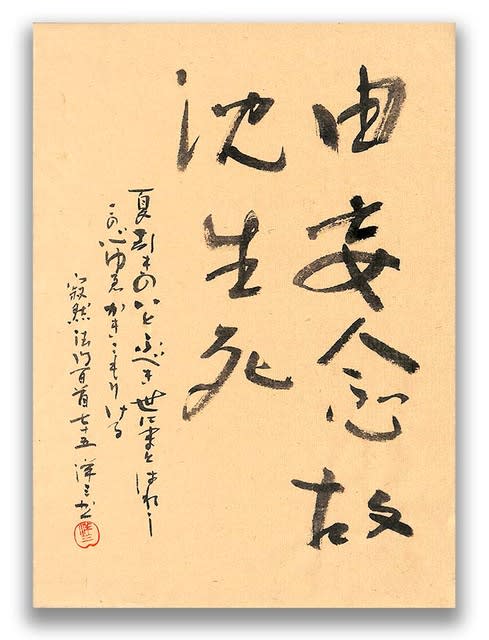

その一つが「一日一書」としてブログで始めたシリーズで、最初のうちは、ほんとうに一日に「一書」連載するつもりだった。それも、自分の書というよりは、自分が好きな書を紹介するという意味あいだったのに、それもだんだんネタが尽きてきて、自分の書が中心となり、それもだんだん飽きてきて、つい出来心で、長男の著書「寂然法門百首」を1首目から100首目までを順番に書くことにしてしまった。一年ぐらいで終わるつもりが、3年経っても終わっていない。もちろん、一日にひとつアップというのもとうに有名無実となっている。

「日本近代文学の森へ」というシリーズも、最初は、明治期の短篇小説を読んでいたのだが、そのうち、志賀直哉の「暗夜行路」になったら、これがぜんぜん進まず、119回も書いているのに、まだ、半分を過ぎたあたりという始末だ。もっとも、これは、はやく終わることをそもそも目指しておらず、とにかく、重箱の隅をつつくように、表現や言葉にこだわって、ゆっくりじっくり読むことをモットーとしているので、別に苦にしているわけでもない。

そんなふうに自分を縛っているから、そっちに心理的にせっつかれこそすれ、のんびりとした「老後」を楽しんでいるイトマもないというのが実情なのだ。

だから、その上、こんな強制的な随筆なんてやめておいたほうがいいに決まっているわけだが、しかし、すべてをやりおえて、もう何もすることはないという状況は、いっけん理想的にみえて、あまり現実的ではない。もしそれが現実になったとしたら、ぼくみたいな貧乏性の人間は、堪えられないだろうと思う。

まあ、そんなわけで、いろいろ迷った挙げ句のことだが、これから、無謀な連載を始めることとする(と、宣言する)。他のエッセイと異なることを明示するために、「課題エッセイ」というシリーズ名とする。色気のないネーミングだが、「義務としてのエッセイ」なんだから、色気のでようはずもない。

次回は、そういうことでテーマは自動的に「花」である。どうなることやら。1回書いて、もうやめた、ということにならなければいいのだが。