今月の初め、幼児教育に関する日本人研究者の視察団をヨーテボリにて案内し、通訳をさせてもらった。視察の中で、保育所をいくつか見学し、園長さんや保育士の方々、そして保護者の人と話をする機会があった。自分の専門外のだけれど、新しい発見もあったりして大変面白かった。

スウェーデンでは、子供が生まれるとだいたい1歳から1歳半になるまでは自宅で育児をし、それから保育所に預け始める、というパターンが多い。公的な育児休暇制度はföräldraförsäkring(育児休暇保険)とかföräldrapenning(育児休暇給付)と呼ばれ、公的社会保険制度の中の大きな柱の一つである。この制度では、一人の子供につき480日(16ヶ月)の育児休暇をとることができ、その期間中はそれまでの所得の最大80%を国から補填してもらえる。そのため、この制度を利用しながら自宅で育児をし、そののちに子供を保育所に預け始め、職場に復帰する保護者が多いのだ。(16ヶ月ある育児休暇保険の期間のうち、最後の3ヶ月は給付水準が大幅に切り下げられ、それまでの所得に関係ない定額になるため、完全に制度を使い切らない家庭もある。逆に、通常の年次休暇を貯めておいて、それを育児休暇制度に追加する形で消化することで、1年半以上、在宅で育児を行う家庭もある)

また、育児休暇を母親と父親の間でどのように分担するかは、それぞれの夫婦で決めることができるが、ただし16ヶ月のうち2か月分はそれぞれの親に固定されており、夫婦間で融通させることができないのだ。だから、母親(もしくは父親)だけで育児休暇を取ろうと思えば最大14ヶ月しか取れないことになっている。これは、通常、女性だけに押し付けられる育児の負担(そして仕事におけるキャリアの不利という代償)を男性にも負担させるとともに、男性の育児への参加を促す、という男女平等の観点から数年前に導入された制度である。そのため最近では男性の育児休暇取得率も上昇しているが、それでも日数にしてみれば男性の取得日数は全体の2割である。

さて、子供の保育所デビューは1歳から1歳半であり、これについては実際、多くの人々が「良い」と考えているようである。では、0歳児の施設保育はどうか? アメリカなど、生後数ヶ月で子供を託児所に預け始めるという国もあるようだが、スウェーデンでは「早すぎる」と、否定的に考えられているらしい。子供はまず親との絆をしっかり築いた上で、外の世界と触れ、新しい人間関係や同世代との子供との関係を築いていくべき、つまり、外の世界に羽ばたくためにはしっかりとした愛情の土台が必要だ、という風に考えられているようだ。

では、逆に子供が3歳、4歳になるまで在宅で育児をするのはどうか? これに対しては、今度は「長すぎる」と否定的な答えが返ってくる。言葉や感情の発達のためには、親だけでなく他の大人や子供との関わりが必要だから、という子供の発育を考慮した意見があるが、スウェーデンではそれに加え「誰が在宅育児をするのか!? 結局は女性が家庭に残って育児をしろ、ということと同じだ」という、男女平等の観点からの主張も加わる。共働きが社会的ノルムであり、女性が男性と同じように家庭外でキャリアを追求でき、そして経済的自立を果たしていくことが大きな政治的テーマとして追求されてきたスウェーデンでは、一方の性に子育てを押し付けるのは、到底受け入れられない考え方である。

だから、1歳~1歳半での保育所デビューは様々な面から「ちょうどいい」ということらしい。そして、それを経済的に可能にするために提供される「育児休暇保険(給付)」。制度としてとてもよくできたものだと思う。

(ただ、スウェーデンの家庭政策・子育て政策では、上の考え方に逆行するような、ある新しい制度の導入が中央政府のレベルで最近決まった。育児休暇保険の期間が終わったあとも、家庭に残り、子供が4歳になるまで在宅育児をする親に対して、若干ながらも経済的給付を行う、という「在宅育児給付(vårdnadsbidrag)」制度だ。)

これについては、次回(か、その次回)。

スウェーデンでは、子供が生まれるとだいたい1歳から1歳半になるまでは自宅で育児をし、それから保育所に預け始める、というパターンが多い。公的な育児休暇制度はföräldraförsäkring(育児休暇保険)とかföräldrapenning(育児休暇給付)と呼ばれ、公的社会保険制度の中の大きな柱の一つである。この制度では、一人の子供につき480日(16ヶ月)の育児休暇をとることができ、その期間中はそれまでの所得の最大80%を国から補填してもらえる。そのため、この制度を利用しながら自宅で育児をし、そののちに子供を保育所に預け始め、職場に復帰する保護者が多いのだ。(16ヶ月ある育児休暇保険の期間のうち、最後の3ヶ月は給付水準が大幅に切り下げられ、それまでの所得に関係ない定額になるため、完全に制度を使い切らない家庭もある。逆に、通常の年次休暇を貯めておいて、それを育児休暇制度に追加する形で消化することで、1年半以上、在宅で育児を行う家庭もある)

また、育児休暇を母親と父親の間でどのように分担するかは、それぞれの夫婦で決めることができるが、ただし16ヶ月のうち2か月分はそれぞれの親に固定されており、夫婦間で融通させることができないのだ。だから、母親(もしくは父親)だけで育児休暇を取ろうと思えば最大14ヶ月しか取れないことになっている。これは、通常、女性だけに押し付けられる育児の負担(そして仕事におけるキャリアの不利という代償)を男性にも負担させるとともに、男性の育児への参加を促す、という男女平等の観点から数年前に導入された制度である。そのため最近では男性の育児休暇取得率も上昇しているが、それでも日数にしてみれば男性の取得日数は全体の2割である。

さて、子供の保育所デビューは1歳から1歳半であり、これについては実際、多くの人々が「良い」と考えているようである。では、0歳児の施設保育はどうか? アメリカなど、生後数ヶ月で子供を託児所に預け始めるという国もあるようだが、スウェーデンでは「早すぎる」と、否定的に考えられているらしい。子供はまず親との絆をしっかり築いた上で、外の世界と触れ、新しい人間関係や同世代との子供との関係を築いていくべき、つまり、外の世界に羽ばたくためにはしっかりとした愛情の土台が必要だ、という風に考えられているようだ。

では、逆に子供が3歳、4歳になるまで在宅で育児をするのはどうか? これに対しては、今度は「長すぎる」と否定的な答えが返ってくる。言葉や感情の発達のためには、親だけでなく他の大人や子供との関わりが必要だから、という子供の発育を考慮した意見があるが、スウェーデンではそれに加え「誰が在宅育児をするのか!? 結局は女性が家庭に残って育児をしろ、ということと同じだ」という、男女平等の観点からの主張も加わる。共働きが社会的ノルムであり、女性が男性と同じように家庭外でキャリアを追求でき、そして経済的自立を果たしていくことが大きな政治的テーマとして追求されてきたスウェーデンでは、一方の性に子育てを押し付けるのは、到底受け入れられない考え方である。

だから、1歳~1歳半での保育所デビューは様々な面から「ちょうどいい」ということらしい。そして、それを経済的に可能にするために提供される「育児休暇保険(給付)」。制度としてとてもよくできたものだと思う。

(ただ、スウェーデンの家庭政策・子育て政策では、上の考え方に逆行するような、ある新しい制度の導入が中央政府のレベルで最近決まった。育児休暇保険の期間が終わったあとも、家庭に残り、子供が4歳になるまで在宅育児をする親に対して、若干ながらも経済的給付を行う、という「在宅育児給付(vårdnadsbidrag)」制度だ。)

これについては、次回(か、その次回)。

スウェーデンの育児休暇の制度は本当に興味深いですね。父親でなければ取れない2ヶ月、実際にはどのように受け止められているのでしょうか。一週間位だとたんなる休暇ですむけれど、2ヶ月取ったら引継ぎしたりいろいろ休むための手続きをして休むことになるのだから、それなら3ヶ月4ヶ月と延長する人も出てくるのではないか?という見込みが政府にあったのではと勝手に思っていたのですが、お話の感じだとあまりそういう傾向はないのですね。やはり二ヶ月以外は母親が休むことが多いということですよね・・。

男性の育児休暇に対する職場の意見なども重要だと思います。休みづらい空気はないのでしょうか。

とはいえ、この制度、すごく優れていると思っています。育児においては、「自分で育てている人」と「手伝う人」との間には、目には見えない大きな距離があります。育児の始めの時期に父親が「自分で育てている人」を経験することは、2ヶ月以上の、その後につながるかなり大きな意義があると私は思っています。

育児は経済的な問題と同じく、多く女性に関係する問題ですよね。仕事においては、本当はこんな言葉は余り使いたくは有りませんが、リスクにも成り得る問題です。

日本はその点に置いて大きく遅れをとっている様な気がします。出産・育児に対し、優遇処置を行なっている企業などがある一方、国の議論は未だ不十分に思えます。それは、何より制度も勿論ですが、個人の意識と云うものに一番変革が必要なのだからではないか?と思います。

女性も多く働きに出る時代であるのに、未だ『女親が子供を育てるもの』という考え方は抜けていない様です。

実際勤務先で、子供さんが熱を出してしまって、と休暇を申し出た女性社員の申し訳無さそうな態度と、(理由が理由であるのに)白い目で見る他の社員の関係図はおかしい、と疑問を覚えずにはいられません。

仕事に責任を持つ、やり遂げるという意識は素晴らしいですが、それを間違った方向に向けるのはおかしいですよね。

少子化を食い止める方法、なんて是非を問う前に、出産育児に対してもっと社会、男性女性相互に理解をし合う事が先決だと思います。

人一人を育てるということ、自分も昔は子供だったということを思い出せば、難しいことではない筈なのに……。

男性も出産出来たら良かったのに、なんて思ったりします。そうしたら手っ取り早いのに!(笑)……なんて。

内容を興味深く拝読いたしました。

文中で触れられている、アメリカでの保育の話を読むにつれ、

以前住んでいたシンガポールでの育児のことを思い出しました。

比較のために一言。

シンガポールもアメリカ型で、

各保育施設には3ヶ月目から子どもを預けることができます。

なぜ3ヶ月目から?ということですが、

有給の育児休暇が90日間しか認められていないことが大きな理由だと思います。

(女性のみ取得可能)

ちなみに出産前には育児休暇取得ができないようです。

みなお腹ぱんぱんで仕事に通ってたのを覚えています。

(取りたい人は有給を使ってました)

シンガポールも共稼ぎ家庭が多く、

しかも90日間が育児休暇の限度、

さらに出産時の入院費用もかなりの金額ですので、

さっと産んでさっと退院(産後2~3日)、

さっと仕事に復帰(90日以内)、が通常のよう。

つまり、経済的負担を減らすことが目的だと考えられます。

なお、生後数ヶ月で保育園に入れるということに抵抗がある人もおり、

そういった方々は母方、父方問わず出産家庭の親に預けるケースが多いようです。

まれにベビーシッターを雇っています。

(インドネシア人、フィリピン人女性が多い)

この制度の下、シンガポールの人口再生産率は・・・減少しています。

日本よりも再生産率が低いです。

こちらこそご無沙汰しています。今年の秋は帰国できませんでした・・・

父親でないと取得できない2ヶ月間のことなんですが、視察団の方がインタビューされたある保護者は、「妻と半々で取った」と言っておられましたし、先週ある雑誌の取材で2つの子持ち家族にインタビューした場合も、半々か4:6くらいの分担だったお答えになっていたように記憶しています。

だから、私が肌で感じる範囲だと男性の取得日数は3割か4割行ってもいいような気がするのですが、まだ統計には反映されていません。おそらく職業や民間・公的部門によって違うのでしょうが。

>育児においては、「自分で育てている人」と「手伝う人」との間には、目には見えない大きな距離があります。育児の始めの時期に父親が「自分で育てている人」を経験することは、2ヶ月以上の、その後につながるかなり大きな意義があると私は思っています。

育児の経験が無いので、なるほどそうなのか、と思いながら読みました。インタビューに答えたあるお父さんも、男性の育児休暇の意義をこのような言葉で説明しておられました。(今になって、なるほどと実感しました)

主人の友人関係ですが、会社の同僚内でしっかり、パパ友達を確保して一緒に公園デビューするようですね。あとは、外国人妻と結婚してる方だと旦那さんの休暇中は、妻の母国ですごしたりしてます。

なかには、両親と3人の子供と一緒に物価の安い国、タイランドなどで休暇を消化する人もいます。

確かに、スウェーデンは男女平等と言われてますが、男性の気持ちのなかではやはり、家の事や育児は母方の仕事だと思ってる人がほとんどです。

0歳児保育に関しては、東京で働いてる時に出会った働くママのほとんどは、0歳から預けてました。0歳児から保育園に入った子の方が、1歳半で保育園に入った子と比べて、とても社交的でしたね。

スウェーデン人の両親は、一般的に子供に甘すぎる印象を持っているので、家で長々と育児はどうなのかしらと思ってます。

友人のポーランド人曰く、保育園ではいろんな国からの子供達と出会って、カルチャーショックもあるようですが、子供達なりに、適応してるようです。

コメントありがとうございます。そうですね。育児と仕事の両立が難しいのは、子供が保育所へ行き始めてからもですね。子供が突然熱を出したために仕事を休まなければならないときに、スウェーデンではどのような制度があるのか、次の記事にまとめてみました。

日本では、やはり働き方自体が過酷であるために、育児との両立が難しいと思います。通常の勤務時間後も残業が多いような仕事で、しかも共働きの場合、結局は女性のほうが仕事を諦めて専業主婦にならざるを得ないのではないでしょうか。せっかく教育を受けて、仕事を通じた自己実現を望んで努力してきた人がかわいそうでなりません。

それに社会全体で見た場合も、①男性が長時間働いて家計を支え、女性が専業主婦になるという社会と、②共働きで週40時間勤務の社会とを比べた場合、経済成長や所得、子育ての充実さ、それぞれの個人が感じる満足度など、様々な面で、②のほうが優れているように感じるのです。

頂いたコメントを読みながらふと思ったのですが、日本ではOLとかお茶くみ・コピーというような職がどのくらい残っているのでしょうか? これこそ、女性は結婚時に退職してもらって家事・育児に専念すべきという古い考え方の象徴のように思うのですが。

シンガポールの具体的な制度の紹介、ありがとうございました。「精神的ゆとり」という面で、育児家庭は大変だな、と思います。

スウェーデンは幸い、出産予定日に先駆けて育児休暇を取ることができるようです。出産に際しての入院日数はむしろスウェーデンのほうが短いかもしれません。

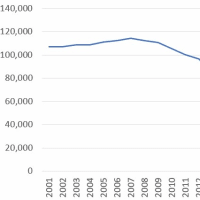

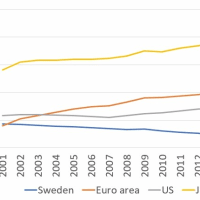

先進国のおおくが出生率の低下に頭を痛めているようですが、統計の国際比較を見てみると、公的育児支援制度の発達度(育児休暇制度、保育所の数など)と出生率にはおおきな相関があるようです。それについても近いうちに紹介してみたいです。

>確かに、スウェーデンは男女平等と言われてますが、

>男性の気持ちのなかではやはり、家の事や育児は母

>方の仕事だと思ってる人がほとんどです。

私から見れば、ほとんどだ、とはとても言い切れないと思います。今の20代の若い世代ではもっと意識の変化がみられると感じています。もちろん、意識というのは家庭や社会の中で、上の世代から下の世代へと受け継がれ再生産される傾向があるので、その変革には時間がかかるのは確かですが。

それから、スウェーデンは男女平等と言われているのは、あくまで他の社会と比較した相対的なものであって、絶対的に50%50%だと言う意味ではありません。日本人と比べた場合に、この意識の違いは大変顕著ですね。

ふと思ったのですが、専業主婦の家庭のばあい、育児休暇給付は受給できるのでしょうかね? 例えば、共働き世帯の場合、規定では二人が同時には育児休暇を取ることはできないことになっています。育児休暇を利用したタイでのバカンスにしても、共働き世帯ではできないことですよね。なので、もし受給が可能なら、共働き世帯にも夫婦で同時に取ることを認めてもいいような気がします。

専業主婦でも、育児給付は一日千円くらいもらえると主人が言ってます。それが、一ヶ月何日分の計算でもらえるのかまでは、不明です。確かに、共働きで二人一緒に休みをとれる方がいいですね。

さて、スウェーデン男性の育児・家事にたいする態度に関する話題が上記にあがっていましたが、私の個人的な経験では、ちょうど第一子が産まれる30代前半から40代前半のスウェーデン男性は育児・家事をしっかりと自分の仕事と受け止めている印象を受けます。

私はスウェーデンの会社に勤めており(民間企業です)、ちょうと赤ちゃんが産まれたばかりのこの年齢のスウェーデン男性の同僚が5,6人身近にいるのですが、ほぼ皆3ヶ月以上の育児休暇をとってその間妻もしくはパートナーは仕事に出ています。私自身現在育児休暇中でまさにこのトピックの渦中にいる人間のため育児休暇の話は彼らとよくするのですが、その間彼らは育児、家事と当然自分がやることだととらえているようです。

もちろん個人の環境の差、職業の違いによって態度の違いはあるでしょう。しかし一般的に30代前半から40代前半の父親は、少なくとも育児や家のことを女性の仕事ととらえてはいないという印象を私はもっています。

これからもYoshiさんのブログで勉強させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします!