コソヴォの独立について1980年代からの流れを書いたけれど、コソヴォにしろ、クロアチアやボスニアにしろ、異なるアイデンティティーを持つ人々がそれまで共生してきた社会が次第に分裂していく過程には、決まったパターンがあると思う。これは、昨年末から内紛になっているケニアやその他の国の紛争にも当てはまると思う。

------

集団的アイデンティティーが異なる人々が共生してきた一つの社会がある。アイデンティティーの違いもほとんどの人にとっては大きな問題とは感じられず、これまでは社会がうまく機能してきていたとする。

ある時、一方の側に属する一部の人々が強圧的な態度を取り始める。それに対し、もう一方の側に属する一部の人々が対抗措置を取り始める。その社会の大部分の人は「くだらない争いだ」と最初のうちは相手にしないのだけれど、そのうち自分たちの集団にケガ人や犠牲者が出始めると、「彼ら」に対する「私たち」という集団意識が芽生え始める。俺たちのグループが攻撃を受けている、という危機意識とともに、俺たちのメンツを守らなければ!、という願望が生まれる。たとえ、相手側の住民の中で強圧的な態度を取っているのは、本当は一握りの人々に過ぎないとしても、全部ひっくるめて「奴ら」と捉えるようになる。こうなってくると、この社会は、集団アイデンティティーをよりどころにして分断が始まっていく。事態はエスカレートする一方で、手の施しようがなくなってくる。

しかも、多くの場合、相互の応酬が激化して行く背後には、その対立をうまく利用して政治的な力を手に入れようとする人々がいる。つまり、自分の属するグループが感じている危機意識やメンツ喪失、憎悪などの感情にシックリくる安易な政策を掲げて、そのグループの間で権力を手に入れようとする人気取り政治家(ポピュリスト)だ。「相手が悪いのだから、やり返して何が悪い」というのは、応酬の連鎖が進行していくそれぞれの時点では正論かもしれない。しかし、対立のそもそものきっかけが何だったのか? なんてことは誰も考えなくなってしまう。相手グループも同じ論拠で対抗しているのであれば、収拾がつかなくなる。

それから、人々がグループとしてまとまり、排他的なアイデンティティーを意識するようになる背景には、多くの場合、経済的・社会的な問題もあるようだ。経済が疲弊し、失業率が上昇し始めると、社会に不満が溜まり始める。社会からの疎外感を感じる人々も出始める。それが一定のレベルを超えると、人々は不満のはけ口を求めるようになる。政策の失敗を指摘し、政治を変えようという動きにつながることもあるだろう。しかし、そうではなく、社会の中で「叩きやすい者」を見つけて、彼らのせいにする、という安易なやり方もある。そして、日々の生活における「やるせなさ」をこの一部の人々に集中させる。そうすれば、問題の所在が本当はどこなのか、を真剣に考るというような面倒なことをせずに「憂さ晴らし」ができる。政治家の側も、人々のこの感情に訴えれば、比較的簡単に支持を獲得できる上、人々の目を本当の問題から逸らすことができるので、むしろそれを助長する。

もちろん、これはあくまで抽象化なので、本当はもっと多くの様々な要因があるのは確かなのだけど、民族紛争にしろ、国と国のいがみ合いにしろ、はたまた夫婦喧嘩やネット上の喧嘩にしろ、事態の悪化を推し進めているのは、実は単純なメカニズムなのではないかと思う。

------

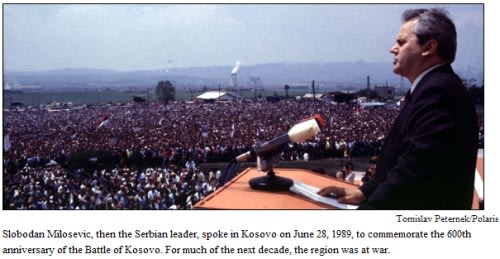

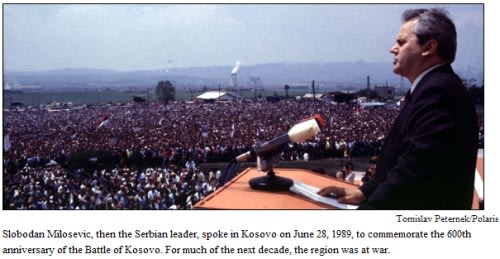

1980年代のユーゴスラヴィアも経済的に停滞していた。国民の所得の少なからずの部分が、西欧への出稼ぎ労働者からの国際送金によって支えられていたという。社会不満が溜まっていき、それが排他的な民族主義という形で顕在化し、他の民族に対する批判が不満のはけ口として機能したのではないかと思う。そして、人々の危機感をうまく利用したのが、ミロシェヴィッチだったのではないだろうか。

スウェーデンでも、反イスラムを掲げ、移民排斥を掲げる「スウェーデン民主党」が徐々に支持を拡大しつつあるが、この党が着実な基盤を築きつつある地域の多くは、工場閉鎖などによって地域経済が疲弊し、失業率が上昇しつつある地域らしい。しかも、失業者や生活保護受給者を始めとする、社会からの疎外感を感じているスウェーデン系住民がこの党を支持する傾向にあるようだ。

今から振り返ってみれば、ミロシェヴィッチの掲げた「大セルビア主義」のもとで、かつてのユーゴスラヴィア内で優位な立場に立とうと夢見たセルビアだが、泥沼化した紛争の末に国はバラバラになってしまい、経済的にもさらに疲弊してしまった。民族主義に沸き立ったために、その野望が目指した結果とはまさに正反対の結果になってしまったというのは何とも皮肉な話だ。

------

集団的アイデンティティーが異なる人々が共生してきた一つの社会がある。アイデンティティーの違いもほとんどの人にとっては大きな問題とは感じられず、これまでは社会がうまく機能してきていたとする。

ある時、一方の側に属する一部の人々が強圧的な態度を取り始める。それに対し、もう一方の側に属する一部の人々が対抗措置を取り始める。その社会の大部分の人は「くだらない争いだ」と最初のうちは相手にしないのだけれど、そのうち自分たちの集団にケガ人や犠牲者が出始めると、「彼ら」に対する「私たち」という集団意識が芽生え始める。俺たちのグループが攻撃を受けている、という危機意識とともに、俺たちのメンツを守らなければ!、という願望が生まれる。たとえ、相手側の住民の中で強圧的な態度を取っているのは、本当は一握りの人々に過ぎないとしても、全部ひっくるめて「奴ら」と捉えるようになる。こうなってくると、この社会は、集団アイデンティティーをよりどころにして分断が始まっていく。事態はエスカレートする一方で、手の施しようがなくなってくる。

しかも、多くの場合、相互の応酬が激化して行く背後には、その対立をうまく利用して政治的な力を手に入れようとする人々がいる。つまり、自分の属するグループが感じている危機意識やメンツ喪失、憎悪などの感情にシックリくる安易な政策を掲げて、そのグループの間で権力を手に入れようとする人気取り政治家(ポピュリスト)だ。「相手が悪いのだから、やり返して何が悪い」というのは、応酬の連鎖が進行していくそれぞれの時点では正論かもしれない。しかし、対立のそもそものきっかけが何だったのか? なんてことは誰も考えなくなってしまう。相手グループも同じ論拠で対抗しているのであれば、収拾がつかなくなる。

それから、人々がグループとしてまとまり、排他的なアイデンティティーを意識するようになる背景には、多くの場合、経済的・社会的な問題もあるようだ。経済が疲弊し、失業率が上昇し始めると、社会に不満が溜まり始める。社会からの疎外感を感じる人々も出始める。それが一定のレベルを超えると、人々は不満のはけ口を求めるようになる。政策の失敗を指摘し、政治を変えようという動きにつながることもあるだろう。しかし、そうではなく、社会の中で「叩きやすい者」を見つけて、彼らのせいにする、という安易なやり方もある。そして、日々の生活における「やるせなさ」をこの一部の人々に集中させる。そうすれば、問題の所在が本当はどこなのか、を真剣に考るというような面倒なことをせずに「憂さ晴らし」ができる。政治家の側も、人々のこの感情に訴えれば、比較的簡単に支持を獲得できる上、人々の目を本当の問題から逸らすことができるので、むしろそれを助長する。

もちろん、これはあくまで抽象化なので、本当はもっと多くの様々な要因があるのは確かなのだけど、民族紛争にしろ、国と国のいがみ合いにしろ、はたまた夫婦喧嘩やネット上の喧嘩にしろ、事態の悪化を推し進めているのは、実は単純なメカニズムなのではないかと思う。

------

1980年代のユーゴスラヴィアも経済的に停滞していた。国民の所得の少なからずの部分が、西欧への出稼ぎ労働者からの国際送金によって支えられていたという。社会不満が溜まっていき、それが排他的な民族主義という形で顕在化し、他の民族に対する批判が不満のはけ口として機能したのではないかと思う。そして、人々の危機感をうまく利用したのが、ミロシェヴィッチだったのではないだろうか。

スウェーデンでも、反イスラムを掲げ、移民排斥を掲げる「スウェーデン民主党」が徐々に支持を拡大しつつあるが、この党が着実な基盤を築きつつある地域の多くは、工場閉鎖などによって地域経済が疲弊し、失業率が上昇しつつある地域らしい。しかも、失業者や生活保護受給者を始めとする、社会からの疎外感を感じているスウェーデン系住民がこの党を支持する傾向にあるようだ。

今から振り返ってみれば、ミロシェヴィッチの掲げた「大セルビア主義」のもとで、かつてのユーゴスラヴィア内で優位な立場に立とうと夢見たセルビアだが、泥沼化した紛争の末に国はバラバラになってしまい、経済的にもさらに疲弊してしまった。民族主義に沸き立ったために、その野望が目指した結果とはまさに正反対の結果になってしまったというのは何とも皮肉な話だ。