デフレ下の一気の消費増税という極めて危険な行為は、景気を壊す一方で、二つの貴重な知見を与えてくれた。一つは、消費の駆け込みの反動減は永続化すること、もう一つは、増税額と同じだけの消費減をもたらすことである。若いエコノミストには、これを踏まえつつ、的確な計量を行ってもらい、冷徹に将来を見通すことによって、日本の財政当局の三度目の愚行を防いでほしいものだと思う。

………

年末になると、来年度の経済成長率はいくらかといった話題がマスコミを賑わす。手元の統計データは7-9月期までしかないのに、6期先まで予測しなければならないから、なかなか大変である。特に、足元の延長線上で考えられないときは、難しさもひとしおだ。思えば、去年の12月、大方のエコノミストは、2014年度の成長率を+0.8%程度と予想していた。結果は、実績見込みで-0.5%あたりまで下がっており、大ハズレになっている。

政府の経済見通しに至っては、1.4%成長であったから、ひどいものだ。経済財政諮問会議の発足以来、的確な見通しを出していたのに、「それはない」と思うような超強気だった。こんな状況にあって、優れた眼を持っていたのが、ニッセイの斎藤太郎さんである。成長率は+0.2%とし、輸出が期待はずれなら、容易にマイナスに転落する内容だった。消費増税の影響を計量モデルで分析し、民間消費の寄与度を-0.7とし、設備投資も控え控え目にしていた。現実は、これに一番近かったわけである。

他方、若いながら日本のエコノミストのエース格である第一生命の新家義貴さんは、民間消費をわずかなマイナスにとどめ、設備投資の寄与度を+0.7と高めに置き、+0.9%成長と予想していた。当時は、こうした見方が普通だった。それでも、新家さんは、高難度のこの7-9月期の成長率について、最弱気の+0.2%かつネガティブと予想する辣腕ぶりを見せている。こうした動向への鋭敏さが彼の持ち味である。

優秀なお二人にして、2014年度の成長率を違えることになった最大の理由は、一気の消費増税の打撃が余りにも大きかったことである。民間消費の寄与度は-1.7にもなるだろう。これでは、設備投資や輸出がいくら好調でも埋め切れない。一気の消費増税は、稀に見る大失敗であることは明白である。しかも、7-9月期の結果が分かった今になって思えば、ある方法で予測も可能であったことに気づく。

………

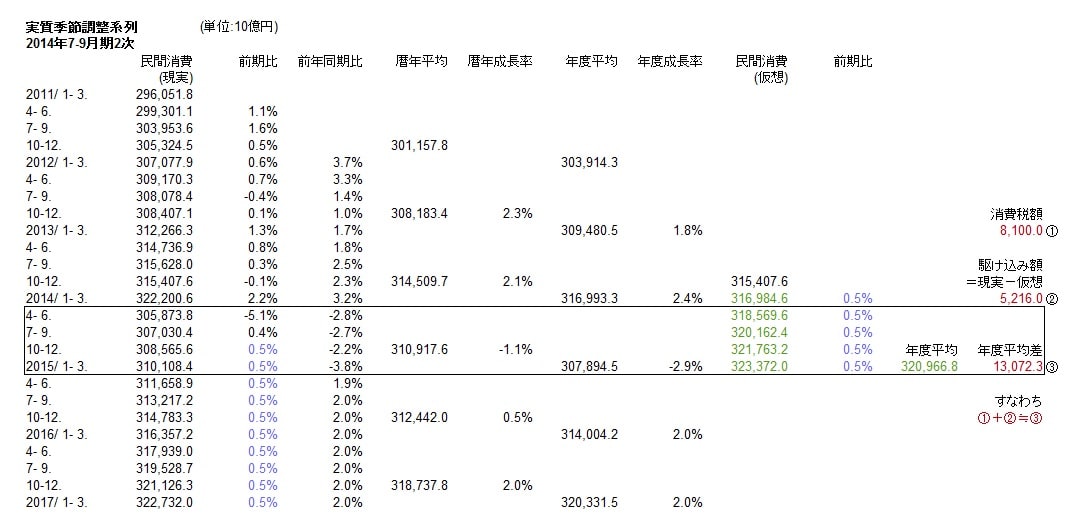

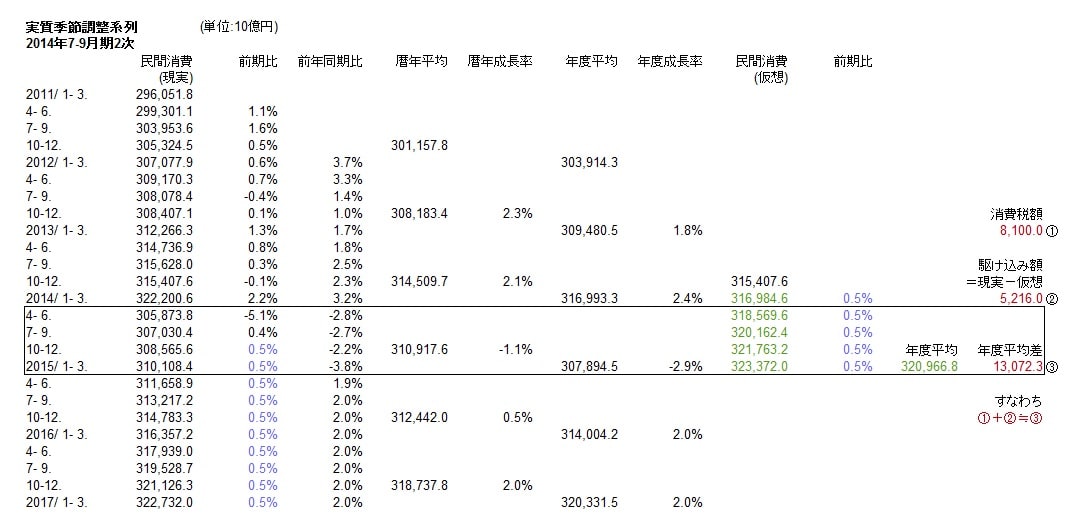

それは意外に簡単である。まず、民間消費を前年以来のトレンドで伸ばすことで、消費増税がなかった場合の額を計算する。次に、そこから、消費増税によって減る分と、駆け込みとその反動減によって、消費が前年度にシフトする分とを差し引くのである。これで出てくる数字は、なぜか、現実の2014年度の民間消費の実績見込み額にピッタリ合う。ちょっと細かくなるが、具体的には次のような遣り方だ。

手始めに、実質季節調整系列を使い、2013年10-12月期の民間消費315兆円を起点に、過去2年の実績を踏まえ、毎期0.5%成長で伸ばしていく。それで得られる2014年度の民間消費は321兆円である。他方、現実の2014年度の民間消費は308兆円と見込まれるから、その差は13兆円にもなる。消費増税で8兆円を家計から政府に移すだけのために、その1.6倍もの国民所得を失った勘定だ。

この13兆円の差は、主に、消費増税の所得減と、駆け込みの反動減で生じたものである。前者の所得減は、単純に増税額が消費減に直結すると仮定しよう。従って8兆円だ。後者の反動減は、それと対称である駆け込みの大きさを量ることによって算出する。実際の1-3月期の民間消費は322兆円だから、0.5%で伸ばした仮想の民間消費317兆円を差し引くと5兆円になる。こうして、先の消費減13兆円=所得減8兆円+反動減5兆円となって、ピッタリ合うことになる。

ここで注意が要るのは、季節調整系列は年換算値だから、反動減の5兆円は、4-6月の反動減が1年間続いた場合を意味することだ。すなわち、これでピッタリ合うのは、今回の消費増税では、反動減からのV字回復がまったくなく、反動減で落ちてしまった水準を、そのまま引きずったということである。こういう解釈は、実感としても、十分、納得が行くのではなかろうか。

もし、去年の12月の時点で、消費増税の打撃について、①家計からの所得の吸い上げ額に匹敵する規模の消費減となる、②駆け込みの反動減からは、ほとんど回復しないという二つの設定をしていたならば、2014年度の民間消費は、正確に言い当てられたはずだ。なお、反動減については、実際の1-3月期の数字を知る前であっても、1997年と今回の駆け込みがともに前期比で2%強であったことからすると、容易に予測ができたと考えられる。

(表)

………

こうしてみると、今回の消費増税の打撃は、理論的に起こり得る範囲の最大値であったと評価できる。大方は反動減からの回復を当然視していたのに、反動減の衝撃で家計がへたってしまい、完全に期待を裏切って、まったく消費が戻らなかった。また、所得減があっても、貯蓄の「クッション」によって、ある程度は消費が保たれるのが常識的なのに、その効果がほとんど見られないという驚くべき結果だった。いかに家計が弱体化し、余裕を失っているかの証左であろう。

一部の経済学者は、「駆け込みと反動減は、差し引きゼロだから、対策は無用」などと勇ましいことを言うが、机上の空論に過ぎないことが実証された。企業にしてみれば、反動減は分かり切っているから、駆け込み需要は、できるだけ輸入や残業・短期雇用で対応し、反動減になったら、サッサと労働力を絞るのが合理的だ。そうなれば、反動減からの消費回復が見られないのは当然ではないか。

家計調査では、作り溜めが峠を越えた年明け頃から、勤労者世帯の実質実収入の低下が始まり、増税後の反動減の時期には、低い消費支出に見合うほどのレベルにまで収入が下がっていた。これは偶然とは思われない。今回の「反動減がそのまま消費を縮小させた」という経験は、肝に銘じておくべきだろう。「経済運営は安定を旨とすべし」という経験知を、教科書の理屈でもって蔑ろにはできないのである。

そもそも、1997年の景気失速を消費増税のせいにしない学者でも、反動減の危険性と緩和の必要性を指摘していたのに、財政当局はポーズだけで無視してしまった。まじめに対応するなら、かつてのエコポイントのような仕組みで、住宅、車、大型家電などへの増税を、事実上、遅らせる道もあった。驕りゆえの無策、無策ゆえの失態としか言いようがあるまい。

………

「反動減の永続化」と「増税額分の消費減」という二つの知見は、もし、10%への再増税を延期していなければ、どうなっていたかも明らかにしてくれる。ざっと推計すると、民間消費の暦年の伸び率は、2012年が2.3%、2013年が2.1%であったものが、2014年は-1.1%になり、2015年が0.1%とほぼゼロに、そして、2016年は再び-1.0%に転落する。消費増の基調を前期比0.5%で置いても、こうなるのである。

GDPの6割を占める民間消費がこうなると、基調を維持することは、とても無理であろう。消費減が設備投資や住宅投資の縮小を呼び込み、デフレ・スパイラルに陥ることは必定だ。そうなれば、財政再建どころの話ではない。一気の消費増税の連発は、日本経済を破滅の淵に追い込むような恐るべき計画だった。これに拘泥する財政当局の姿は、自殺行為を望んでいるようにしか見えない。

エコノミストの中には、短期的な景気動向で、消費増税という長期的な財政赤字の問題を避けるべきではないという人もいるが、今回の13兆円を空費した「人体実験」の結果を、よくよく見てほしい。実験データを無視して、教科書の理屈だけで政策選択を語るのは、やめてもらいたい。現実を直視しないのでは、およそ学問的な態度とは言えまい。それでは、まるで緊縮財政思想の伝道者になってしまう。

………

さて、将来のことである。再増税は、2017年4月に延期となったが、物価上昇率が今の程度にとどまるのであれば、民間消費に11兆円もの打撃を与えてしまうだろう。これは、「反動減の永続化」と「増税額分の消費減」という知見に基づく当然の帰結である。若いエコノミストには、今回の過小評価の誤りを糧とし、国民と共に味わった痛い経験を今後に活かしてもらいたいと思う。これは「血染めの報酬」なのである。

物価上昇率の引き上げは、再増税に必須の条件となるが、それが適わないときは、増税幅を1%ずつに刻むか、家計所得を補填する施策を組み合わせるしかない。例えば、低所得者の社会保険料の軽減である(1/12参照)。基準を所得額で定めれば、物価上昇で自然に財政負担は減るため、増税の意義も薄れないで済む。他方、食料の軽減税率は規模が限られよう。規模と駆け込み抑制の観点からは、諸外国もしている住宅取得の減免なども検討対象となる。

おそらく、日本の財政当局は、なぜ民間消費がトレンドから13兆円も落ちたのかといった、失敗の内容分析は行うまい。たぶん、それは天気のせいであり、「太陽が眩しかったから」なのである。したがって、2年後も、ゴリ押しするだけであろう。戦前の軍部が「満州の解決には武力しかない」と息巻いたように、「赤字の削減には増税しかない」を繰り返すのだ。こんな不磨の財政当局に対し、筆者は2年後も元気でいられる自信がない。まあ、今のうちに、若い人達へ託しておく次第である。

(今日の日経)

地銀7行が広域連携。読書・リターン・トゥ・ケインズ。

※消費総合指数が更新されて、前月比マイナスだった。家計調査や販売統計が乱れているときにはありがたい存在だね。

………

年末になると、来年度の経済成長率はいくらかといった話題がマスコミを賑わす。手元の統計データは7-9月期までしかないのに、6期先まで予測しなければならないから、なかなか大変である。特に、足元の延長線上で考えられないときは、難しさもひとしおだ。思えば、去年の12月、大方のエコノミストは、2014年度の成長率を+0.8%程度と予想していた。結果は、実績見込みで-0.5%あたりまで下がっており、大ハズレになっている。

政府の経済見通しに至っては、1.4%成長であったから、ひどいものだ。経済財政諮問会議の発足以来、的確な見通しを出していたのに、「それはない」と思うような超強気だった。こんな状況にあって、優れた眼を持っていたのが、ニッセイの斎藤太郎さんである。成長率は+0.2%とし、輸出が期待はずれなら、容易にマイナスに転落する内容だった。消費増税の影響を計量モデルで分析し、民間消費の寄与度を-0.7とし、設備投資も控え控え目にしていた。現実は、これに一番近かったわけである。

他方、若いながら日本のエコノミストのエース格である第一生命の新家義貴さんは、民間消費をわずかなマイナスにとどめ、設備投資の寄与度を+0.7と高めに置き、+0.9%成長と予想していた。当時は、こうした見方が普通だった。それでも、新家さんは、高難度のこの7-9月期の成長率について、最弱気の+0.2%かつネガティブと予想する辣腕ぶりを見せている。こうした動向への鋭敏さが彼の持ち味である。

優秀なお二人にして、2014年度の成長率を違えることになった最大の理由は、一気の消費増税の打撃が余りにも大きかったことである。民間消費の寄与度は-1.7にもなるだろう。これでは、設備投資や輸出がいくら好調でも埋め切れない。一気の消費増税は、稀に見る大失敗であることは明白である。しかも、7-9月期の結果が分かった今になって思えば、ある方法で予測も可能であったことに気づく。

………

それは意外に簡単である。まず、民間消費を前年以来のトレンドで伸ばすことで、消費増税がなかった場合の額を計算する。次に、そこから、消費増税によって減る分と、駆け込みとその反動減によって、消費が前年度にシフトする分とを差し引くのである。これで出てくる数字は、なぜか、現実の2014年度の民間消費の実績見込み額にピッタリ合う。ちょっと細かくなるが、具体的には次のような遣り方だ。

手始めに、実質季節調整系列を使い、2013年10-12月期の民間消費315兆円を起点に、過去2年の実績を踏まえ、毎期0.5%成長で伸ばしていく。それで得られる2014年度の民間消費は321兆円である。他方、現実の2014年度の民間消費は308兆円と見込まれるから、その差は13兆円にもなる。消費増税で8兆円を家計から政府に移すだけのために、その1.6倍もの国民所得を失った勘定だ。

この13兆円の差は、主に、消費増税の所得減と、駆け込みの反動減で生じたものである。前者の所得減は、単純に増税額が消費減に直結すると仮定しよう。従って8兆円だ。後者の反動減は、それと対称である駆け込みの大きさを量ることによって算出する。実際の1-3月期の民間消費は322兆円だから、0.5%で伸ばした仮想の民間消費317兆円を差し引くと5兆円になる。こうして、先の消費減13兆円=所得減8兆円+反動減5兆円となって、ピッタリ合うことになる。

ここで注意が要るのは、季節調整系列は年換算値だから、反動減の5兆円は、4-6月の反動減が1年間続いた場合を意味することだ。すなわち、これでピッタリ合うのは、今回の消費増税では、反動減からのV字回復がまったくなく、反動減で落ちてしまった水準を、そのまま引きずったということである。こういう解釈は、実感としても、十分、納得が行くのではなかろうか。

もし、去年の12月の時点で、消費増税の打撃について、①家計からの所得の吸い上げ額に匹敵する規模の消費減となる、②駆け込みの反動減からは、ほとんど回復しないという二つの設定をしていたならば、2014年度の民間消費は、正確に言い当てられたはずだ。なお、反動減については、実際の1-3月期の数字を知る前であっても、1997年と今回の駆け込みがともに前期比で2%強であったことからすると、容易に予測ができたと考えられる。

(表)

………

こうしてみると、今回の消費増税の打撃は、理論的に起こり得る範囲の最大値であったと評価できる。大方は反動減からの回復を当然視していたのに、反動減の衝撃で家計がへたってしまい、完全に期待を裏切って、まったく消費が戻らなかった。また、所得減があっても、貯蓄の「クッション」によって、ある程度は消費が保たれるのが常識的なのに、その効果がほとんど見られないという驚くべき結果だった。いかに家計が弱体化し、余裕を失っているかの証左であろう。

一部の経済学者は、「駆け込みと反動減は、差し引きゼロだから、対策は無用」などと勇ましいことを言うが、机上の空論に過ぎないことが実証された。企業にしてみれば、反動減は分かり切っているから、駆け込み需要は、できるだけ輸入や残業・短期雇用で対応し、反動減になったら、サッサと労働力を絞るのが合理的だ。そうなれば、反動減からの消費回復が見られないのは当然ではないか。

家計調査では、作り溜めが峠を越えた年明け頃から、勤労者世帯の実質実収入の低下が始まり、増税後の反動減の時期には、低い消費支出に見合うほどのレベルにまで収入が下がっていた。これは偶然とは思われない。今回の「反動減がそのまま消費を縮小させた」という経験は、肝に銘じておくべきだろう。「経済運営は安定を旨とすべし」という経験知を、教科書の理屈でもって蔑ろにはできないのである。

そもそも、1997年の景気失速を消費増税のせいにしない学者でも、反動減の危険性と緩和の必要性を指摘していたのに、財政当局はポーズだけで無視してしまった。まじめに対応するなら、かつてのエコポイントのような仕組みで、住宅、車、大型家電などへの増税を、事実上、遅らせる道もあった。驕りゆえの無策、無策ゆえの失態としか言いようがあるまい。

………

「反動減の永続化」と「増税額分の消費減」という二つの知見は、もし、10%への再増税を延期していなければ、どうなっていたかも明らかにしてくれる。ざっと推計すると、民間消費の暦年の伸び率は、2012年が2.3%、2013年が2.1%であったものが、2014年は-1.1%になり、2015年が0.1%とほぼゼロに、そして、2016年は再び-1.0%に転落する。消費増の基調を前期比0.5%で置いても、こうなるのである。

GDPの6割を占める民間消費がこうなると、基調を維持することは、とても無理であろう。消費減が設備投資や住宅投資の縮小を呼び込み、デフレ・スパイラルに陥ることは必定だ。そうなれば、財政再建どころの話ではない。一気の消費増税の連発は、日本経済を破滅の淵に追い込むような恐るべき計画だった。これに拘泥する財政当局の姿は、自殺行為を望んでいるようにしか見えない。

エコノミストの中には、短期的な景気動向で、消費増税という長期的な財政赤字の問題を避けるべきではないという人もいるが、今回の13兆円を空費した「人体実験」の結果を、よくよく見てほしい。実験データを無視して、教科書の理屈だけで政策選択を語るのは、やめてもらいたい。現実を直視しないのでは、およそ学問的な態度とは言えまい。それでは、まるで緊縮財政思想の伝道者になってしまう。

………

さて、将来のことである。再増税は、2017年4月に延期となったが、物価上昇率が今の程度にとどまるのであれば、民間消費に11兆円もの打撃を与えてしまうだろう。これは、「反動減の永続化」と「増税額分の消費減」という知見に基づく当然の帰結である。若いエコノミストには、今回の過小評価の誤りを糧とし、国民と共に味わった痛い経験を今後に活かしてもらいたいと思う。これは「血染めの報酬」なのである。

物価上昇率の引き上げは、再増税に必須の条件となるが、それが適わないときは、増税幅を1%ずつに刻むか、家計所得を補填する施策を組み合わせるしかない。例えば、低所得者の社会保険料の軽減である(1/12参照)。基準を所得額で定めれば、物価上昇で自然に財政負担は減るため、増税の意義も薄れないで済む。他方、食料の軽減税率は規模が限られよう。規模と駆け込み抑制の観点からは、諸外国もしている住宅取得の減免なども検討対象となる。

おそらく、日本の財政当局は、なぜ民間消費がトレンドから13兆円も落ちたのかといった、失敗の内容分析は行うまい。たぶん、それは天気のせいであり、「太陽が眩しかったから」なのである。したがって、2年後も、ゴリ押しするだけであろう。戦前の軍部が「満州の解決には武力しかない」と息巻いたように、「赤字の削減には増税しかない」を繰り返すのだ。こんな不磨の財政当局に対し、筆者は2年後も元気でいられる自信がない。まあ、今のうちに、若い人達へ託しておく次第である。

(今日の日経)

地銀7行が広域連携。読書・リターン・トゥ・ケインズ。

※消費総合指数が更新されて、前月比マイナスだった。家計調査や販売統計が乱れているときにはありがたい存在だね。

私のような素人にも分かりやすい内容で、今を読み解く指針の一つとしています。

来年、再来年、また更にその翌年と、このブログが末永く更新されることを願っております。

これは、正直、私にも予想外でした。

>「所得減があっても、貯蓄の『クッ ション』によって、ある程度は消費が保たれるのが常識的なのに、その効果がほとんど見られないという驚くべき結果だった。いかに家計が弱体化し、余裕を失っているかの証左であろう。」

まったく、そのように思います。私も、「家計の疲弊」自体は、増税直後の今年4月5日付けのつぎのページの中段の、の「2 家計の負担能力の低下」の項で、図2(家計部門の資金余剰の趨勢的低下を示す・・・家計の余裕が低下し、所得のうち貯蓄に回す部分が97年時点よりも半減(以下に))などで想定はしていましたが、「所得効果(実質所得の減少による影響)関連の影響」として捉えていました。

「財政出動論33 消費増税の恒久的影響と短期的影響」

http://kitaalps-turedurekeizai.blogspot.jp/2014/04/blog-post.html

こうした観点からしますと、(仮に、これが「天候」などの特殊な要因ではなく、構造的なものだとすれば)私としては、「反動減の永続化」というよりも、別のメカニズム・・・簡単に言えば、家計による消費と貯蓄の再配分の見直し(決定)・・・が進行したと考えたいですね(そのきっかけとして、反動減が機能した可能性はあります)。

家計は、これまでの2年の経済政策+消費税増税を踏まえて、今後の所得の伸びの予想(期待)を低下させたのではないかと思います。そして、家計は、その予想から導かれる生涯所得規模の縮小に合わせて、現在の消費額を再調整、縮小したと理解できると思います。

もっとも、今後、所得が上昇していけば、こうした消費・貯蓄の配分は、あらためて再構成し直なおされ、再び消費が増加していくと思いますが。

ps.私も楽しみにしておりますし、毎回得るところがあります。ぜひ、ご自愛専一にて、可能な限りでご無理なく末永くお続けいただけることを願っております。

いつも詳しく、解りやすく、本当に有難う御座います

無理をなさらず、御体を大事になさって下さい

このHPには本当に感謝です