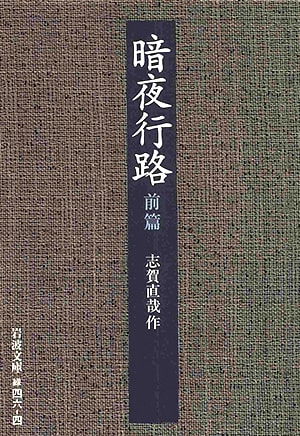

日本近代文学の森へ (120) 志賀直哉『暗夜行路』 8 フィクションの威力 「前篇第一 一 」その5

2019.7.24

竜岡は文学者ではなくて、工科大学を出た技術者で、今度発動機の研究のためにフランスへ行くことになっている。この竜岡のモデルについてはまだぼくは知らないけど、誰かいるのだろう。竜岡は、11月12日の船で出かけるらしい。

謙作は、図体の大きい竜岡に気圧されてしまった阪口が気の毒になりながらも、やはり、作中の「友達」のモデルが果たして誰なのか気になってしかたがないのだった。

モデルとする場合、場面や場所を変え、風貌も変えて、性格だけモデルにするとか、その逆とか、いろいろあるわけで、そういう場合も想定してあれこれ謙作は考える。

実際阪口が竜岡にそういうかどうかは分らないが、「場面はなるほど君との場面を借りた。しかし性格がまるで異うじゃないか」こんなとをいいそうな気が謙作にはした。謙作はこれは阪口の猾(ずる)いやり方だと思った。もし自分が性格だけは僕をモデルにしたに違いないと掛合って行けば、それは同時に自身の性格をその作中の下らない人物のそれに近いものと認めることになる。むしろ書かれた場面が実際自分との間にあった事ならばかえって怒りいい。しかし性格だけを自分に取ったろうとはいいにくかった。それほどに下らない人物に書いている。竜岡が怒れば君をあんな性格の人間とは誰が思うものかといい、自分が怒れば、君はああいう性格の人間と自分で思っているのだねといい兼ねない。此処に阪口の変な得意がありそうに思うと謙作はなお腹が立った。

なるほどここらあたりが「モデル問題」の難しいところなのかもしれない。実名で名指しして書いたエッセイなんかのノンフィクションならともかく、いくら似ていても、いくら思い当たるフシがあったとしても、あくまでフィクションとして書かれた小説なのだから、いくらでも言い逃れはできるわけで、「お前、これはオレのことだろ!」って言うのは、かえって剣呑だ。自己認識をさらしてしまうことになるからだ。

その点で、フィクションとしての小説は、「批判」のための強烈な武器になる。たとえば、現政権を痛烈に批判する意図があるならば、当の政権担当者が、「これはオレのことだろう!」って言えないほど徹底的なフィクションを構築する必要がある。今公開中の映画『新聞記者』は、その点でちょっと残念だった。この映画のスジだか概要だかを官邸が知って「激怒した」という噂があり、マスコミの宣伝を阻害しているとかいう噂まであるけれど、その妨害をSNSで突破して上映され集客も順調だということに拍手していればいいというものでもない。

官邸が「激怒した」ことがほんとなら、それこそ「これはオレのことだろう!」って言ってることになり、官邸も窮地に追い込まれるはずなのに、そうならないのは、この映画が、原作者の望月衣塑子や前川喜平を(といっても、ぼくはこの2人のことはあんまりよく知らないのだが)、テレビ映像の引用とはいえ、実際に登場させてしまって(それも何度も)、フィクションの密度を薄めてしまったことによる。そのことで見る者は、現実の望月衣塑子や前川喜平の言動に引きずられてしまって、フィクションの世界に没頭できなくなる。現実にはみんなうやむやになっている事件がほとんどそのまま出てくるから、観客も、まあ実際にはそんなこともあるんだろうけど、ほんとのところは分からないよね、といった地平で見てしまう。

そういう中途半端なことをしないで、現実から一端切り離して、望月も前川も一切出さないで、新聞社の名前も実名を出さないで、全部フィクションとして作りあげ、その上で、真に震撼すべき「真実」を、フィクションとして提出する、それがこの映画をもっと恐るべきものにする鍵だったと思うのだ。それがどんなに「ありえない」ことであろうと、その「ありえない」ことを、「ありうるかもしれない」と感じさせるフィクションこそが求められている。というのは、今現実に起きていることは、なまじなフィクションを遙かに超えて「ありえない」感満載だからだ。

映画にしても、小説にしても、フィクションの問題は、いつも新しい。

さて、竜岡だが、なぜわざわざ謙作に家に阪口と一緒にやってきて、阪口への非難をことさらのように謙作に聞かせるのだろうか。モデルが自分だと確信しているのなら、謙作は無関係じゃないのか。そういう疑問を謙作も持つのである。

竜岡には昔気質(むかしかたぎ)がある。もしかしたら作中の友達が同時に謙作をもモデルにして書かれてある事を承知の上で、故意(わざ)と自身だけがモデルかのようにいって、阪口をやっつけたのではあるまいかと、謙作は思った。竜岡はそうする事で一方阪口を懲(こら)し、他方で、二人の間を多少でも気まずくなくして日本を去りたいと思っているのではあるまいか。それでなければ阪口をわざわざ連出して来て、自分の前でこれほどにやっつけることが普段の彼の気質としては少し不自然に考えられた。竜岡には短気な性質もあった。しかし自分だけの問題に第三者のいる前であれほどに露骨にいう彼とも思えなかった。謙作には其処に何か彼の昔気質から出た思惑がありそうにも思われた。

「昔気質」──これをどう解釈するのか問題だが、まあ、いちおう「義侠心」とでもしておこうか。友達のことを思うあまり、時には自分のことを犠牲にしてしまうというような。ここでいえば、自分が小説のモデルであるという損な立場をひっかぶってでも、謙作と阪口の仲を取り持とうとするような義侠心ということだろう。

この部分が書かれたのは、おそらく1921(大正10)年。なんと今からほとんど100年前である。100年前に「昔気質」と言われてもなあという戸惑いがある。この竜岡のような「気質」が、すでに100年前に「昔」のものであったなら、それから100年たった今、そんなものが残っているはずもないような気もするのだが、どっこいそうでもない。こういう「気質」の人間は、今だってそこらじゅうにいるだろう。もちろん少数派だろうが、それは100年前だって同じことだ。

時代がどんなに変わっても、世の中には一定数の「昔気質」の人間が存在するということだろう。彼らはいつも周囲から「古い、古い」と言われ続けるわけだが、その「古さ」は、いつまでたっても「古い」ままだから、ある意味、いつまでも「新しい」ともいえるのだ。

謙作は、竜岡の「気質」をよく分かっているから、そこにある「思惑」に気づくのだ。なかなか細やかなことである。