長寿

篆書

半紙

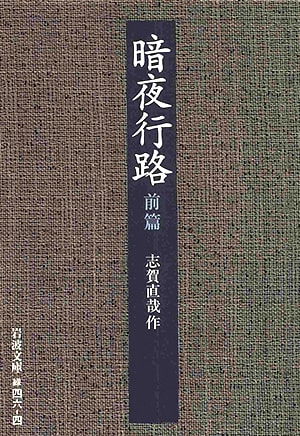

日本近代文学の森へ (136) 志賀直哉『暗夜行路』 23 「愛子とのこと」⑶──冷たい調子 「前篇第一 五」その3

2019.11.27

父の冷たい態度に不快な気持ちになった謙作は、兄の信行に頼もうかとも思ったが、どうもその気にもなれず、「どうせ同じことだ。やはり総てを自分一人でやろう。結局その方が簡単に済む。」と考えて、ある日、自ら愛子の家に出かけていった。

ところが、愛子の母はそれを聴くと非常に吃驚(びっくり)したらしかった。彼がそれを切り出した時のドギマギした様子はむしろ惨めな気さえした。謙作の方も少しドギマギした。そして、これは自分の知らない許嫁(いいなずけ)があるのかしらと思った。

「とにかく、慶太郎や、此方(こちら)の親類方にも相談した上で本郷の方へ御返事をしましょう」

彼はこの申込は本郷とは全然無関係に自分がいい出すので、父も勿論知ってはいるが、直接申込むというのも実は父の意志から出た事だと話した。

「へえ。それは不思議ですネ」愛子の母は顔を曇らせていった。

謙作は不快(いや)な気持で帰って来た。父の返事はとにかく予期の内だが、この返事──返事の表面上の意味は至極当然で別に不思議はないが、これに含まれた変に冷たい調子は彼の予期には全く入り得ないものだった。

ここでも「変に冷たい調子」が出て来る。父の場合もそうだった。父の言葉には「変に冷たく、薄気味悪い調子」があった。

愛子の母の「返事の表面上の意味」は「至極当然で別に不思議はない」のだが、「これに含まれた変に冷たい調子」は予想外だったというのだ。

「これに含まれた」の「これ」が何を指示するのかが難しいが、「この返事」と考えるのが妥当だろう。「返事の表面上の意味」というのは、愛子の母が発した言葉そのものが含む意味だ。

愛子の母の言葉は「こちらで相談してから返事をします。」ということと、謙作が直接やってきたのは「父の意志」によるということに対する「不思議ですね」ということだ。「相談した上で返事をする」のはむしろ当然だから、謙作も「別に不思議はない」と思うのだが、後の「それは不思議ですね」はどうか。当時は結婚話は、当事者が持ち込むことは当たり前のことではないから、謙作の父が、そうさせたのは「不思議」といえばいえる。だから、この言葉もそれほど「冷たい」わけではないのだ。

けれども、謙作は「冷たい調子」を感じとる。なぜか。それは、「この返事」に決定的に欠落しているものがあったからだ。つまり、「単純な喜び」がなかったのだ。愛子の母が、謙作から結婚の話が出たことを喜んでいるのなら、「あら、そうなの? 嬉しい! でもね、こういうお話しはもちろん私の一存では決められないから、慶太郎にも、親戚にもいちおう相談して、改めてお返事をするわ。でも、嬉しいわ〜」という風な応対を謙作は予測していたのだろう。それがない。「嬉しい」の一言がない。

「それは不思議ですね。」の方も、「あら、それは不思議。お父様も変わってるわね。でも、あなたが直接来てくださって嬉しいわ。」でもよかったはずなのだ。やっぱり「嬉しい」がない。それが「冷たい調子」と感じられるのである。

その後、謙作は、慶太郎に会って話をしようとするが、慶太郎はああだこうだと理由をつけて会おうとしない。

そうこうしているうちに、兄の信行がやってきた。

十一時過、彼は漸く自家(うち)へ帰って来た。自家では兄の信行が待っていた。そして、いきなりこういい出した。

「お前はどうしても愛子さんでなければ、いけないのか? 如何(どう)なんだ。」

「それは、そうじゃない」

「本統にそうじゃないネ?」

「…………」

「もしそうなら、俺は慶太郎や先方のお母(つか)さんと喧嘩をしてもやって見るよ。出来るかどうか分らないが、とにかくやる所まではやって見る。しかしそれは、お前がどうしても、という場合だけだ。お前の愛子さんに対する気持が其処まで突きつめていないのなら、念(おも)い断(き)る方が俺はいいと思っている。何方(どっち)なんだ」

「念い断ろう」

「うん」と信行はちょっとお辞儀でもするように点頭(うなづ)いて黙った。

二人は少時(しばらく)黙った。

「念い断れるのなら、念い断った方がいいだろう」と信行がいった。「お前の不愉快な気持はよく解る。お前にとってはこれは二重の不愉快だったのだ。しかし何しろ慶太郎がああいう男だし、お母さんもお前に好意はあるのだが、何しろこういう時には女は手頼(たよ)にならないものだから……」

「慶さんの態度がいけない。断るなら断るだけの明瞭(はっきり)した理由を何故いわないのだ。変に一時逃ればかりして此方(こっち)に不愉快を与える事で間接に断る意志を仄(ほの)めかしている」

信行は返事をしなかった。

「する事が余りに良心がなさ過ぎる」

「昔からそういう奴だよ」と信行がいった。

暫くして信行は帰って行った。

信行の「どうしても愛子さんでなければいけないのか?」という詰問に対して謙作は「それは、そうじゃない」と答える。「そうだ」と答えればよかったはずだが、謙作の性格からしてそうは言えない。そうは言えないということを信行は見越してこう詰問しているのだ。そこがとてもイヤラシイところ。

このように聞けば、謙作は、思わず「そうじゃない」というだろうと見越して、案の定「本統にそうじゃない」との言葉を聞いてから、自分の「誠意」を思い切り開陳してみせる。そんなところがある。そこがイヤラシイわけだ。

謙作は「断る理由」を知りたいのだ。それなのに、愛子の母も、兄の慶太郎も、そして信行までもが、その理由をはっきりと言わない。謙作はひとり「泥田に落ち込んだような」気分になるのだった。

謙作はもう慶太郎の来る事を、あてにしてはいなかった。しかしもし来て、明瞭(はっきり)した理由をいってくれたら、自分は《まいる》としても、とにかく今の一人泥田へ落込んだようなこの不愉快からは脱けられるのだがと思った。慶太郎はやはり愛子の結婚を手段として何かに利用する気に違いない。理由としてはそれ以外にない。しかしそれでもはっきりいってもらう方がいいが、慶太郎もそんな事をいうはずはないと思った。

(注)《 》は傍点を示す。

住於十住小白花位

雲と見し遠方(とほち)の里の卯の花はけふ我が宿の垣根なりけり

【題出典】『法華文句』

十住の小白花の位に住するなり

【歌の通釈】

雲だと見た遠方の里の卯の花は(菩薩の位は遠くに見えたが)、今日は私の宿の垣根に咲いているよ(今日菩薩の最初の位である初住に入り、菩薩の位がわが身に近いものとなったよ)。

【考】

声聞の位の人が菩薩の位を遠いものと思っていたが、菩薩の修行の最初の段階に入り、その菩薩の位がぐっと近づいた。このことを、昨日までは遠方に咲いていた卯の花が、今日自分の家の垣根に咲く、という心の寄せて表現した。経文の「小白花」を堀川題の「卯花」になぞらえたもの。

(以上、『寂然法門百首全釈』山本章博著 による。)

▼経典の中の言葉を、日本の和歌の中の言葉で置き換える。そして、和歌の心で、経典を「翻訳」する。そうすることによって、外国由来の仏教の教えが、日本人にしみじみと分かる、ということを寂然は目指していたのでしょう。このような努力によって、仏教は日本人のこころに染み込んだのだと思われます。

▼「法華経」の「序品」には「天から四種類の花、つまり、『小白花』『大白花』『小赤花』『大赤花』が降った。それは、菩薩の修行の四つの段階(位)つまり『十住』『十行』『十廻向』『十地』に入るべきことを表して降ったのだ。」とあるそうです。修行の段階に細かく名前が付けられていることも驚きますが、その段階に「花」が関連付けられていることに感動を覚えます。どこまでも美的ですね。

▼「小白花」が「卯の花」なら、「大白花」は何だろう。山茶花かなあ。で、「小赤花」は梅で、「大赤花」はボタンかしら。なんて考えるのも楽しい。

▼以前は「はるかかなた」にあったものが、修行を積んでいくうちに身近なものとなる、という感じも、いろいろな場面でありますね。それを「昔は遠くに咲いていた卯の花が、今では我が家の垣根に咲いている。」と表現すると、実感としてよく分かります。

日本近代文学の森へ (135) 志賀直哉『暗夜行路』 22 「愛子とのこと」⑵──父への不快 「前篇第一 五」その2

2019.11.17

葬儀での白無垢姿の愛子に、謙作は初めて可憐だと感じ、それからは、愛子への愛情を心に秘めていた。愛子はまだ子どもだと思っていたからだが、現実には愛子には結婚の話が舞い込んでくるようになっていた。

愛子の女学校の卒業期が近づくに従ってぼつぼつ結婚の話が起った。謙作は自分の申出が万々一にも不成功に終る事はないと信じていたが、それでも何か知れぬ不安が、とても六ヶしそうに私語(ささや)く事もあった。しかし彼はこの不安を謂(い)われないものと考えていた。自分の臆病からだと思っていた。彼はこれを愛子の母に打明けたものか、慶太郎に打明けたものかと考えた。愛子の母に打明けるという事は如何にも彼女の好意につけ込むような気がしていやだった。しかし慶太郎に一番先きにいうのも彼は何となく気が進まなかった。仕事の相違、人生に対する考え方の相違、それらから互に相手を軽蔑する気持が作られていた。慶太郎は今、大阪のある会社に出ている。そして彼は最近その会社の社長の娘と結婚する事になっているが、それにもかなり不純な気持があった。慶太郎は彼にそれを平気で公言していた。謙作は万々(ばんばん)断られる事はないと信じながらも、こういう慶太郎に打明けて行く事は何だか気が進まなかった。

彼はやはり本郷の家の人に打明けて、父の方から、彼方(むこう)に話してもらうより他ないと思った。

高等女学校の卒業は17歳ぐらいなので、愛子より5歳上の謙作は、この時22歳ぐらい。今で言えば、高校2年ぐらいで、お見合いの話が舞い込むというのは、隔世の感があるけれど、ぼくがまだ大学生の頃には、付き合っていた彼女にはやはりお見合いの話が来始めていたから、50年ほど前までは、明治時代とそんなに大きな隔たりはないわけである。

時代は変わったというときに、科学技術の発展のことばかりが語られるけれど、こうした「結婚事情」などの観点から見ると、また別の時代の移り変わりが見えておもしろい。

それにしても、謙作は、どうしてこんなに自信家なのだろうか。「自分の申出が万々一にも不成功に終る事はないと信じていた」という自信はいったいどこから来るのだろうか。その割には不安も大きくて、打ち明ける相手に迷うのだ。その相手というのは、間違っても愛子その人ではない。これもまた時代を感じることのひとつだ。

愛子の兄の慶太郎は、勤め先の会社の社長と結婚することに(それを公言することに)なんのためらいもない男。そういう点で、謙作とは気質が違い、それがお互いの軽蔑のもとなっている。

謙作は、愛子の母に打ち明けることさえ、「如何にも彼女の好意につけ込むような気がしていやだった」というような潔癖な性格で、これは芸者の登喜子に対するときも変わらない。芸者に言い寄るのに、自分の欲望を顕わにすることを恥じる潔癖さは、倫理感というよりは、美意識のようなものだ。

会社の社長の娘と結婚するからといって、それが必ずしも「不純」な動機とは限らないけれど、それを「平気で公言」するところに、慶太郎の美意識の欠如を謙作は嗅ぎ取っているのだろう。

結局、謙作は父に相談することにする。ところが、この父は謙作とは妙に疎遠なのだ。けれども、そうするしかない。

一体彼は止むを得ぬ場合の他は滅多に父とは話をしなかった。それは子供からの習慣で、二人の間ではほとんど気にも止めない事だったが、さてそういう事を頼みに行こうとすると、それがやはり妙に億劫な気がした。しかしある夜、彼は思い切って父にそれを頼みに行った。

「彼方で承知すれば、よかろう」と父はいった。「しかしお前も今は分家して、戸主になっているのだから、そういう事も余り此方(こっち)に頼らずに、なるべく、自身でやって見たらいいだろう。俺はその方がいいと思うが、どうだ」

この父との「疎遠感」には、深い理由があるわけだが、まだここではそれが明らかになっていない。そのため、滅多に父とは話さないということが「子供からの習慣」であり、頼み事も「妙に億劫な気がした」というような、捉えどころのない感覚として語られている。

そして父の答。普通に読めば、別に反対されたわけじゃないから、いちおうほっとしたぐらいに謙作は受け取ったのかと思おうと、実はそんなことはない。むしろ、この答を「不快」に思うのだ。人間って、複雑だ。

謙作は最初から父の快い返事を予期していなかった。しかし予期通りにしろ、やはり彼はかなり不快(いや)な気持がした。彼は悪い予期は十二分にして行ったつもりでも、それでも万一として気持のいい父の態度を空想していたのが事実だった。ところが父の答えは予期より少し悪かった。変に冷たく、薄気味悪い調子があった。何故乗気で進もうとする自分の第一歩に、父がこんなちょっと躓(つまづ)かすような調子を見せるのだろう。彼には父の気持が解らなかった。

いったい謙作が言う「気持のいい父の態度」とはどのようなものだったのか。試験問題にでもしたいような箇所である。

「そうか、そりゃよかった。愛子はお前とは幼なじみだし、いい子だからな。よし、そういうことならオレがなんとか話をつけよう。なあに、心配するな。オレに任せろ!」てな反応だろうか。それが謙作が「万一として」期待していた態度だったのだろう。

その「万が一」の期待はもちろん見事に実現しなかったわけだが、それなら、「最初から父の快い返事を予期していなかった」謙作の「予期」とはどういうものだったのか。「十二分にして行った」「悪い予期」は、もちろん頭から反対するということだろうが、それはなかった。

父の言葉は、「向こうがいいんなら、いいと思うよ。でも、お前も一人前になったんだから、オレに相談するんじゃなくて、自分でやったら?」てことだろう。それを謙作は「変に冷たく、薄気味悪い調子」だと謙作は受け取る。その父の答と、その調子が、「予期より少し悪かった」というのだ。

となると、謙作の「予期」は、おおよかったなと喜ぶ父ではもちろんなく、といって、ムキになって反対する父でもない。結局のところ、そこにあったのは「いつもの父」だったのではないか。だから謙作は「やはり不快な気持ちがした」のだ。「やはり」というのは、父の「親身になってくれない」態度を予期していたということで、その態度や調子が、改めて「不快」の念を謙作の中に呼び起こした。

そればかりか、その「予期」より「少し悪い」というのは、父の冷たさはもとより、「薄気味悪い調子」が、謙作にはどうしても理解できないものとしてクローズアップされたということだろう。

「何故乗気で進もうとする自分の第一歩に、父がこんなちょっと躓(つまづ)かすような調子を見せるのだろう。」という思い。それは父に対する根本的な不快の念で、「序章」に念入りに書かれていたことでもあったのだ。

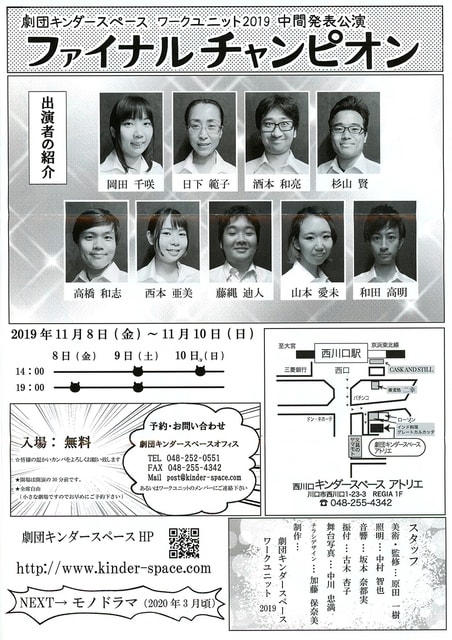

木洩れ日抄 62 よみがえる青春の傷み──劇団キンダースペース ワークユニット公演「ファイナルチャンピオン」を観て

2019.11.11

長いことキンダースペースの芝居を見てきたけれど、ぼくが本格的にキンダースペースの追っかけとなったのはどうやら2000年以降のようで、1985年のこの記念すべき旗揚げ公演の演目「ファイナルチャンピオン」は見ていなかった。旗揚げのあと、何度も再演されてきたのに、それもことごとく見る機会を逸していたのだ。だから、とても今回の公演は楽しみだった。

キンダースペースの本公演ではなく、「ワークユニット」の中間発表公演ではあったが、若いエネルギー溢れる素晴らしい舞台だった。

開場してすぐに入ると、場内には、いわゆる「客入れ」の音楽が流れている。キンダーの芝居の「客入れ」の音楽はいつも楽しみなのだが、今回は、一瞬にして遠い青春時代に連れ戻された。南沙織と天地真理の交互メドレー! 驚愕である。

というのも、南沙織はぼくのアイドルだったからだ。南沙織が「17才」でデビューしたのが、1971年、ぼくが大学4年の時だ。そして天地真理は、ぼくの中学からの親友のアイドルだった。それが交互に流れる。それらの歌を「全部」知ってる。これだけで十分幸福だ。

同時代──という感覚は、いろんな意味で価値判断を呪縛する。分かりすぎてしまって、そこに込められた作者の意図を超えて享受してしまうおそれがある。分かりすぎて、そこにある表現と距離がとれないこともある。

その「分かりすぎる」場面は、やはり学生運動が出てきたところ。「先生」が「オレは、東大の試験が中止になった翌年に大学に入った。」と述べるわけだが、そうだとしたらこの「先生」は、ぼくより2つ下だとすぐに判断できる。(もちろん、「先生」が現役合格としての話だが。ちなみに、1949年生まれのぼくは、1968年に東京教育大学に入学した。東京大学および東京教育大学の入試が中止されたのは、翌年の1969年のことだ。この前代未聞の出来事は、ぼくの同級生たちの人生を根底から揺るがすことになった。今の英語の民間試験の突然の中止どころのさわぎではない。)

「先生、東大なんですか?」って生徒の質問に「いや、明治だ。」と答えるのだが、ぼくは思わずクスっと笑い声を漏らしそうになった。けれども、観客は誰も笑わない。冷や汗をかいた。「明治」をバカにするわけじゃまったくないけれど、「東大の試験が中止になった翌年に大学に入った」と言われれば、当然「その翌年に東大に入った」と思うのが自然で、そこで「明治だ」というのは、一種の「オチ」で、やっぱり笑っていいところだろうとぼくは思う。でも、誰も笑わなかった。時代は変わったのだということだろう。もしぼくが笑ったら、「明治のどこが悪い!」って叱られたに違いない。

ことほどさように、やはり「同時代」であることは、芝居の見方にもあるバイアスがかかってしまうわけだ。

あのピンクと黒に半々に塗り分けたヘルメットを被った学生が登場したときも、笑いそうになった。黒は確か「アナーキスト」で、ピンクは見たことないけど、「中ピ連」(「中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合」の略)のヘルメット色だったはずだ。いったい何というモノスゴイ取り合わせ!

それにしても、もうかれこれ50年近くも経つのに、どうして記憶力の乏しいぼくが「中ピ連」なんて覚えているのか不思議である。その不思議な記憶の彼方から、この二人の学生の「演説」が実に生々しく迫ってくる。言っていることは観念的で、今から思えば、「なんじゃそりゃ!」って言われるような「演説」でも、その時代を生きたぼくには胸の底に重く響いてくる。

主人公が言う。「本当に君は信じているの? 本当に君らの言うように、世界は君らの言うような世界になるの?」(セリフはうろ覚えです。)それに対して学生は、たじろぎながらも、「信じている」と言い放つ。

こうした議論をいったい何度したことだろう。ぼくの立場は、この主人公とほぼ重なっていた。ヘルメットを被って革命を叫ぶ友人たちに、いつも「本当にそう思うの?」って思っていた。ぼくにはそんなことは信じられなかった。東大を解体し、学問を刷新し、まったく新しい世界を作るなんて、カッコいいけど、無理に決まっている。どうしてそんな無理に決まっていることに命を賭けられるのか、それが不思議だった。だからどうしていいかわからなかった。分からないから、「行動」しなかった。けれども、周囲の友人や先輩は、そして教授すらもが、「行動しない」こと自体を非難しつづけた。

その非難の声が、今もぼくの頭の隅々に響いている。そして、ぼくはその後の50年というものを、この非難の声を聞きながら生きてきたように思うのだ。

当時の「闘士」も、実にいい加減なもので、ぼくを非難してやまなかった「筑波移転反対闘争」を戦っていた友人も、簡単に寝返ってしまって、こともあろうに当の筑波大学の教授になる始末で、苦々しいこと限りもなかったのだが、いつまでもそんなことを根に持っていじいじしている自分も相当情けないヤツには違いなく、人にはそれぞれ事情があるよねと、最近ではまあ納得するだけの分別はついたけれど、気がついたときはとっくに還暦を過ぎていた。

そういうぼくは、「コップの中の水にはいったいいくつの分子があるか分かる?」という問い、「分かるわけないよね。知らないことが世界にはたくさんあるよね。だから分からなくたっていいじゃない。」というセリフに、得体のしれない感動をおぼえて涙ぐんでしまい、正直うろたえた。

「あれか、これか」の二者択一をいつも迫られ、それを選べないと、「軟弱だ」「日和見だ」の怒号を浴びた日々。「あれでもない、これでもない」という選択肢を自信を持って提示し選択してみせることができなかったことへの限りない悔恨。当時、「どっちでもいいんだ」というような言葉をいったい誰が語っていただろうか。ぼくは寡聞にして知らない。やっぱり旗揚げ公演を見なかったのは、ぼくの人生にとって大きな損失だった、とまでいうのは大げさだろうが、もし34年前にこの芝居を見ていたら、その時、ぼくはどう感じただろうか、それだけでも知りたいと痛切に思った。たぶん、その時のぼくは、最後に語られた「希望」を、大きな「救い」と感じとり、それを心の軸にすえて、その後の34年間を生きることができたのかもしれない。そんな気がする。

どうも自分語りに終始してしまったようだが、この芝居が、70才のジイサンにはどのように見えたのかだけでも、若い人には知ってもらいたいという気もする。ここにあるのは、全部、ほんとうのこと、実にリアルな現実だったのです、ということだ。そして芝居というものは、そういう過去の現実を生々しく今に蘇らせる力をもったものだということだ。

あの「まぼろし仮面」だって、ぼくらのヒーロー「まぼろし探偵」そのものだったということ。「まぼろし探偵」やら「少年ジェット」やら「月光仮面」やらといったヒーローとともに育ったいわゆる「団塊の世代」あるいは「全共闘世代」というのは、ひょっとしたら、そういうヒーローに自分もなりたいという、あるいはなれるかもしれないという止みがたい幻想を抱いて青春時代を送ったのかもしれない。

このどこを切ってもどくどくと鮮血のあふれ出る芝居を作った原田一樹さんはもちろんのこと、今回渾身の演出をみせた瀬田ひろ美さん、そして、全力でこの芝居を演じ切ったワークユニットの皆さんやスタッフの皆さんに、最大限の敬意と感謝を捧げます。

★パンフレットより

キンダースペースワークコニットは、一般の劇団やプロダクションの養成機関とは異なり、自立した舞台演技とスタッフワークのための研修の場としてスタートいたしました。

今年20年目を迎えます。

アトリエを使用し、劇団キンダースペースと併走しての活動ですが、基本的には週に4日、午前中の3時間が、座学、基礎発声、身体能力研修、パフォーマンス、演技実習にあてられます。

各プログラムの具体的な内容は担当する劇団員が提唱。

毎年この時期に中間発表。年度末には修了公演を行います。

いずれの公演も、参加者たちの発案と劇団員スタッフのサポートにより、独立したワークユニット公演として実施するものです。

舞台芸術の研修の場は、そのまま、人間としての成長の場でもあります。

「人」としての魅力がなければ、「俳優」としての魅力も望めません。

「人」としての魅力は「人」との関係によってしか生まれません。

集団芸術である舞台創作の場は、なによりも「社会」の中での「自分」の立ち方を確かめ、磨く機会です。

「なぜ生きるのか」「どう生きるのか」は、登場人物の課題であると同時に、私たち全員の課題であり、「演劇」が求めるのは、まず第一にこの「問い」と向き合うことです。

ワークユニット20周年の今年の中間発表の演目は、くしくも、劇団キンダースペースの旗揚げ公演の演目となりました。初演は34年前。再演、再々演を重ねてきた同作ですが、今では劇団員でも上演を知るものはわずかです。願わくは、やみくもに舞台を作り上げ「社会」に問いかけ、その立ち方の土台を劇団に求め、右往左往を繰り返していたあの頃のエネルギーが、ほんのすこしでも今回のメンバーの糧となりますように。

演出は瀬田ひろ美。数少ないファイナルチャンピオンズの一人です。ワークユニットの演出は4 本目になります。

本日はご来場ありがとうございました。御観劇の上、ご意見、ご批評をいただければ幸いです。

監修/原田一樹

本日はご来場いただきありがとうございます。

キンダースペースの旗揚げ公演作品である「ファイナルチャンピオン」は、その後再演を繰り返し更にNLT 養成所、スターダス・21 養成所でも何度か取り上げました。

演出は原田一樹、私は3 回出演し、その他の公演には演出助手として関わりました。

1985年。旗揚げ公演初日の前夜は関係者全員で、劇場である赤坂プレイボックスに泊まり込みました。多分、芝居もセットも小道具も、何一つ間に合っていなかったのでしょう。本番直前に、劇場の都合で現場を明け渡さなければならない日は、セットを片付け、渋谷で映画を観て、戻ってきて、仕込んで……なんてこともありました。

今、皆様にいらしていただいているアトリエのこけら落としも、この作品でした。やはりバタバタで、客入れの10 分前にまだ衣裳を縫っている衣裳係に「何故、今頃! ?」と私は食ってかかり、美術家の松野潤さんが、楽屋の暗幕を張りながら「今、そんなことを言ってる場合じゃないだろう!!」と叱られました。

……思い出話が長過ぎます。

そんなワケで、粗方の台詞も、場面場面の空気みたいなのものも、ひととおり身体の中に入ってしまっている作品に、どう新鮮に取り組むか? が今回の私の課題でした。それでも、すでに出来上がっている楽曲、シーンシーンの効果音、大事にとっておいた小道具や衣裳など数点は使っています。ここは矢張りこういう風にしたい……と私の小さなこだわりがある場面も、そのまま演出しました。

そんな過去の遺物を突き破って、ワークユニット2019 のメンバーが活き活きと目を輝かせるのを見た時、演劇に関わっていたいのは、きっと、この瞬間を見たいからなんだなあ…とつくづく考えた数週間でした。

至らない演出ですが、チームワークの良さと、明るさと、お互いを刺激しあう居方が出来る今回のワークユニットメンバーによって「新しいファイナルチャンピオン」をお目にかけることが出来たら、これ以上の喜びはありません。

余談ですが、旗揚げ公演なのに「ファイナル…」つうのも、縁起が悪そうでどうかと思いました。が、劇団はなんとか34 年続いているので、まあ、良かったです。

演出/瀬田ひろ美