水原秋桜子

来し方や馬酔木咲く野の日のひかり

半紙

●

季節はずれですが、それとは関係なく

近代の俳句をしばらく書いてみようかと思います。

水原秋桜子

来し方や馬酔木咲く野の日のひかり

半紙

●

季節はずれですが、それとは関係なく

近代の俳句をしばらく書いてみようかと思います。

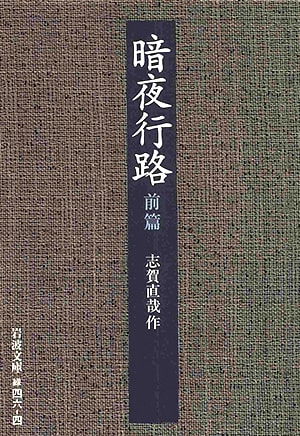

日本近代文学の森へ (117) 志賀直哉『暗夜行路』 5 「事実」と「気持ち」 「前篇第一 一 」その2

2019.7.1

翌日(あくるひ)はどんより曇った静かな秋の日だ。午(ひる)過ぎて一時頃、彼はお栄の声で眼を覚ました。

そこへ竜岡と阪口がやってくる。その小説に腹をたてていた当の阪口である。

「竜岡さんと阪口さん」

彼は返事をしなかった。返事をするのが物憂<もあった。が、それよりも今日阪口に会うという事がまだ《はっきり》(《 》は傍点。以下同。)しない彼の頭では甚(ひど)く《こんぐらかった》問題であった。

選りに選って「今日」その阪口に会うということが、まだ寝起きの、しかもすっかり寝不足の頭にはよく入ってこず、「こんぐらかった問題」として意識されたわけだ。

で、謙作は阪口だけ断ってくれとお栄に言うのだが、「どうして」と驚いて聞くお栄に、事情を説明するのも面倒だったのか、二人とも通してくださいという。

謙作はなぜ阪口の小説を不快に思ったのか、それは次のような理由だ。

謙作をそれほどに不愉快にした阪口の小説というのは、ある主人公がその家(うち)にいる十五、六の女中と関係して、その女に出来た赤児を堕胎する事を書いたものであった。謙作はそれを多分事実だと思った。「そしてその事実も彼には不愉快だったが、それをする主人公の気持が如何にも不真面目なのに腹を立てた。事実は不愉快でも、主人公の気持に同情出来る場合は赦せるが、阪口の場合は書く動機、態度、総てが謙作には如何にも不真面目に映った。なおその上にそれに出て来る主人公の友達というのはどうしても自分をモデルにしているとしか彼には考えられなかった。その友達に対する主人公の気持が彼を怒らした。

小説を読んで、その内容が「多分事実だと思」うということは、よくあることだが、それは日本に限ったことで、それはとりもなおさず「私小説」の悪しき伝統なのである、みたいなことを小説の授業のときによく話したものだ。しかし、ほんとうにそうなのか。西欧人はそうは絶対に思わないのだろうか、という点については何も検証したわけではなかった。おおいに反省しているが、といって、今さら検証するゆとりもない。

西欧のことはさておき、少なくとも日本では、小説を読むと、多くの場合それが「事実」だと思いがちなことは確かである。大衆小説などのエンタテインメントは別として、いわゆる「純文学」においては、その傾向は顕著だ。だから、「純文学」なんていう「高級」なものでなくても、高校生が恋愛小説を書いたりすると、たいていは同級生から「事実」だと思われてしまって、いくらフィクションなんだと言っても信じてもらえない、というようなことが、少なくとも数十年前はあった。

それと関連するけど、レイモン・ラディゲの『肉体の悪魔』という恋愛小説があるが、これはラディゲが14歳の時に書いた「不倫小説」で、これを彼は「まったく経験がない恋愛を完全なフィクションとして書いたのだ」とどこかで聞いたか読んだかした覚えがあって、そんなことを授業で話したような気もする。しかし、今改めて調べてみると、どうもそんなことはなくて、この小説は彼の体験に基づいているとのことで、今さらながら拍子抜けである。いったいどこでそんなデタラメを覚えたのだろうか。(授業のことは、今さらだけど、ごめんなさい。)

そんなデタラメを言った人というのは、たぶん、たった14歳で不倫なんてできるはずはないから、これは絶対想像だけで書いたのだと思って感心したのだろう。けれどもどっこい、ラディゲはたった20歳で死んでしまった天才だったのだ。天才だからなんでも想像できたということではなくて、天才だから14歳でも不倫ができたし、そのことを題材にして稀代の小説が書けたのだ。

まあ、日本人は「私小説」に毒されているから、何かというと「事実」を重んじるけど、フランスでは、14歳でも「体験なし」でこんなすごい小説が書けるんだぞ、ということを「その人」は言いたかったのかもしれない。しかし、「その人」って誰だったのだろう。あるいは、ぼくの勝手な思い込みだったのだろうか。

いずれにしても、志賀直哉自身をモデルにした謙作が、阪口の小説を読んで「多分事実だ」と思ったのは、やはり自然主義小説の洗礼をうけた時代の小説家としてはごく自然のことだったわけだろう。それだけじゃなくて、そこに出てくる「主人公の友達」は、自分をモデルにしていると思い込んでしまうところが面白い。まあ、当時の小説というのは、そういうものが多かったのだ。

それはそれとして、この阪口という作家が書いた小説の中身はひどい。謙作でなくとも不愉快な話である。この小説は「事実」なのだろうか。阪口のモデルは誰なのだろうか。調べてみたい誘惑にかられる。

その誘惑にかられて、「暗夜行路 阪口 モデル」で検索したところ、「《暗夜行路・前篇第一》の世界──謙作と阪口(または、または冒頭と末尾)──」(山口幸祐)という論文があっという間にみつかり、その全文もダウンロードできた。

それによると、どうやらこの冒頭部分は、『暗夜行路』においてはとても重要な部分らしく、この「阪口」は「里見弴」がモデルらしい、というようなことが書いてある。しかし、この論文を読んでしまうと、ここにぼくが書いていることが阿呆らしく思えてくるから、ここはひとつ読まずに、勝手に書いていくことにして、いずれじっくりとこの論文を読むことにしたい。

やれやれ、さすがに『暗夜行路』ともなると、隅々まで研究し尽くされていて、何を書いても、二番煎じだったり、勘違いだったり、誤読だったりするんだろうけど、ぼくは研究をしているわけじゃないので、「勝手なスタンス」でいくこととする。

で、「その事実も彼には不愉快だったが、それをする主人公の気持が如何にも不真面目なのに腹を立てた。」という一文は、なかなか興味深い。ここでいう「事実」とは、「十五、六の女中と関係して、その女に出来た赤児を堕胎する」という「事件」である。そうした事件あるいは行為そのものは「不愉快」だが、その行為をする「気持ち」が「真面目」なら許せるということらしい。しかし屁理屈を言うようだが、どうしたら「真面目」にそんな行為ができるのだろうか。そんな行為をする人間に「真面目」も「不真面目」もないじゃないか。というかその人間が「不真面目」だからこそ、そういう行為が行わるのだろう。

しかし謙作はそう考えない。「事実」と「気持ち」を分けて考えている。「強姦→堕胎」という一連の行為が、「真面目な気持ち」とセットになり得ると考えているらしい。そこが理解に苦しむところだ。

この点について考えるに、「行為」は「事実」と言えるだろうかということがある。「十五、六の女中と関係した」という行為は、確かに「起きてしまったこと」という意味でいえば「事実」だろう。だから警察につかまって、「本当にそんなことをしたのか。それは事実か。」と聞かれれば「本当です。事実です。」と答えることになる。しかし、その「行為」はその時の「気持ち」と切り離すことはできない。あるいは「気持ち」は、その「行為」を離れては存在しないといったほうがいい。

だとすれば、なぜ志賀は、「その事実も彼には不愉快だったが、それをする主人公の気持が如何にも不真面目なのに腹を立てた。」とわざわざ二段階に分けて書くのだろうか。その理由は、おそらくその後の「事実は不愉快でも、主人公の気持に同情出来る場合は赦せる」にあるのだろう。やったことは許せないけど、そんなことをしてしまった人間の気持ちには同情の余地がある、ということだろう。それはそれで分かるが、しかし、「事実」と「気持ち」を分けて書かなければならない必然性があるのか、やっぱり釈然としないものが残る。