南北朝時代の常陸の国は、所領を巡っての対立が北朝側と南朝側に分かれての争いになり、結城氏・小山氏・佐竹氏・大掾氏などは北朝側、小田氏や結城氏の庶流である白河結城氏・関氏・下妻氏・伊佐氏などは南朝側につきました。

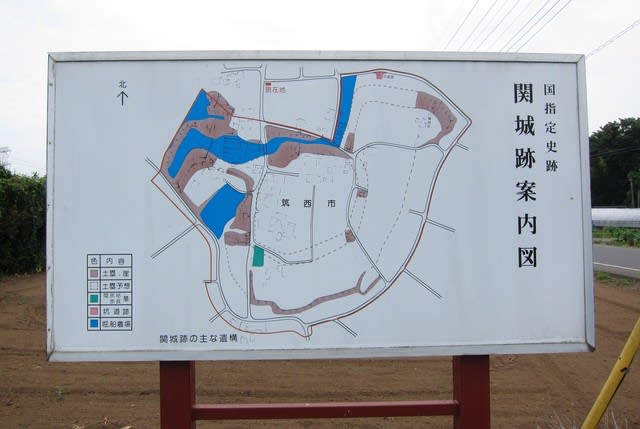

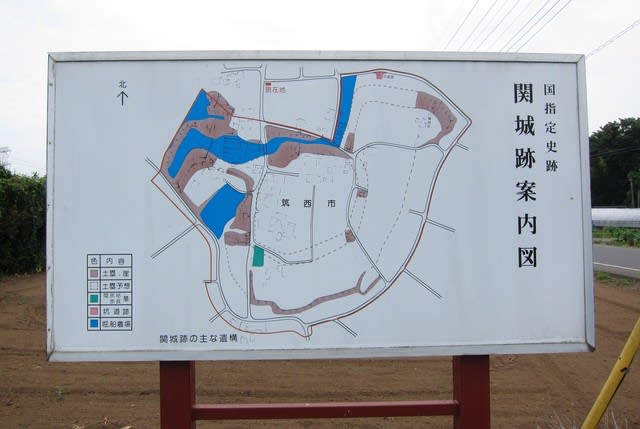

南朝側の一大拠点だった関城跡は、筑西市(旧関城町)関舘の梨畑や田畑に囲まれた平地の一画にありました。(現地の案内板です。)

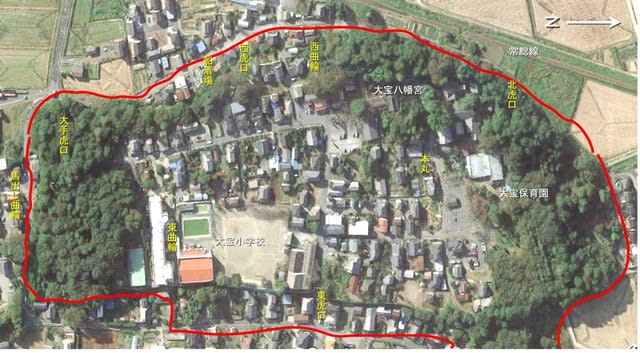

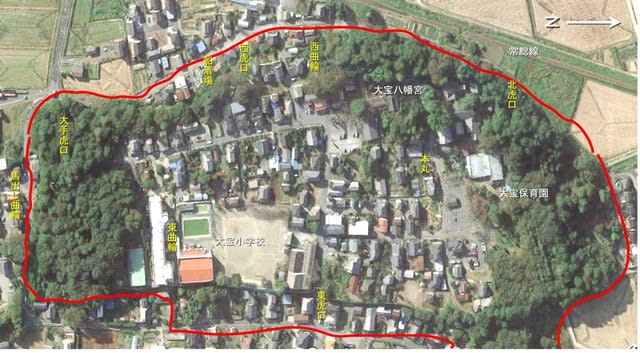

Googleの航空写真に現地の案内図を取り込んでみました。約8.5ヘクタールの館は、当時は東西南が大宝沼に囲まれた天然の要害の地で、南方に位置する下妻氏の大宝城とは船で行き来ができました。

関城の関宗祐・宗政親子は南朝側に立って2年間も北朝方の高師冬軍と戦いましたが、来援を期待していた結城親朝の離反にあい、興国4年・康永2年(1343)11月11日ついに落城し、親子は城と運命をともにしました。関宗祐親子の墓とされる宝篋印塔が建っています。

2年前の興国2年(1341)には、南朝の重臣北畠親房が身を寄せていた小田城が北朝方に降伏したため、関城に移りここで「神皇正統記」の執筆を完成させました。しかし落城に伴い親房は脱出して吉野に帰還します。

北朝方の総大将高師冬が、関城の物見櫓を攻め落とすために鉱夫を使って地下道を掘った跡が残っていました。地盤が柔らかかったため、結局この作戦は失敗しましたが相当に攻めあぐんだ戦いだったようです。

670年の年月を経ていますが、民家の敷地にも当時の堀と土塁の痕跡が残っているのがそれとなく分かります。

大宝沼を挟んで関城の南側2.5キロに位置する大宝城には、同じく南朝方の下妻政康が守っていましたが、関城の落ちた翌日11月12日には、勢いづいた北朝側の軍勢が一気に攻め落とし、城主下妻政康は討ち死にしたと言われています。

小田城から移って籠っていた後醍醐天皇の孫興良親王は西走し、南朝の武将春日顕国は龍ケ崎馴馬城などで転戦しましたが、やがて落城し処刑されました。

Googleの航空写真に城郭図を重ねてみました。

今は本丸一帯が大宝八幡宮となっている10.7ヘクタールの城域には小学校などの施設や民家が散在しています。

城の北西東側は大宝沼に囲まれた岬のような台地ですが南側は陸続きのため、南側にある東曲輪の大手馬出し跡に残る大きな土塁は高さ5m、上端幅4mもあり、この城の堅固な守りが窺えます。鬱蒼とした林に、鬨の声のように蝉が賑やかです。

北西側は比高10数メートルある急な崖で下を関東鉄道常総線が走っています。ここも当時は大宝沼の湖面でした。

本堂裏に「贈正四位下妻政康忠死之地」の碑が巨木に囲まれて建っています。南北朝争乱の時代、その正統性に殉じるというよりは、勢力争いによる一族の存亡を賭けた戦いだったのでしょう。

夏草や兵どもが夢の跡 松尾芭蕉

蝉しぐれ覆い尽くせず忠死の碑 顎髭仙人

南朝側の一大拠点だった関城跡は、筑西市(旧関城町)関舘の梨畑や田畑に囲まれた平地の一画にありました。(現地の案内板です。)

Googleの航空写真に現地の案内図を取り込んでみました。約8.5ヘクタールの館は、当時は東西南が大宝沼に囲まれた天然の要害の地で、南方に位置する下妻氏の大宝城とは船で行き来ができました。

関城の関宗祐・宗政親子は南朝側に立って2年間も北朝方の高師冬軍と戦いましたが、来援を期待していた結城親朝の離反にあい、興国4年・康永2年(1343)11月11日ついに落城し、親子は城と運命をともにしました。関宗祐親子の墓とされる宝篋印塔が建っています。

2年前の興国2年(1341)には、南朝の重臣北畠親房が身を寄せていた小田城が北朝方に降伏したため、関城に移りここで「神皇正統記」の執筆を完成させました。しかし落城に伴い親房は脱出して吉野に帰還します。

北朝方の総大将高師冬が、関城の物見櫓を攻め落とすために鉱夫を使って地下道を掘った跡が残っていました。地盤が柔らかかったため、結局この作戦は失敗しましたが相当に攻めあぐんだ戦いだったようです。

670年の年月を経ていますが、民家の敷地にも当時の堀と土塁の痕跡が残っているのがそれとなく分かります。

大宝沼を挟んで関城の南側2.5キロに位置する大宝城には、同じく南朝方の下妻政康が守っていましたが、関城の落ちた翌日11月12日には、勢いづいた北朝側の軍勢が一気に攻め落とし、城主下妻政康は討ち死にしたと言われています。

小田城から移って籠っていた後醍醐天皇の孫興良親王は西走し、南朝の武将春日顕国は龍ケ崎馴馬城などで転戦しましたが、やがて落城し処刑されました。

Googleの航空写真に城郭図を重ねてみました。

今は本丸一帯が大宝八幡宮となっている10.7ヘクタールの城域には小学校などの施設や民家が散在しています。

城の北西東側は大宝沼に囲まれた岬のような台地ですが南側は陸続きのため、南側にある東曲輪の大手馬出し跡に残る大きな土塁は高さ5m、上端幅4mもあり、この城の堅固な守りが窺えます。鬱蒼とした林に、鬨の声のように蝉が賑やかです。

北西側は比高10数メートルある急な崖で下を関東鉄道常総線が走っています。ここも当時は大宝沼の湖面でした。

本堂裏に「贈正四位下妻政康忠死之地」の碑が巨木に囲まれて建っています。南北朝争乱の時代、その正統性に殉じるというよりは、勢力争いによる一族の存亡を賭けた戦いだったのでしょう。

夏草や兵どもが夢の跡 松尾芭蕉

蝉しぐれ覆い尽くせず忠死の碑 顎髭仙人

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます