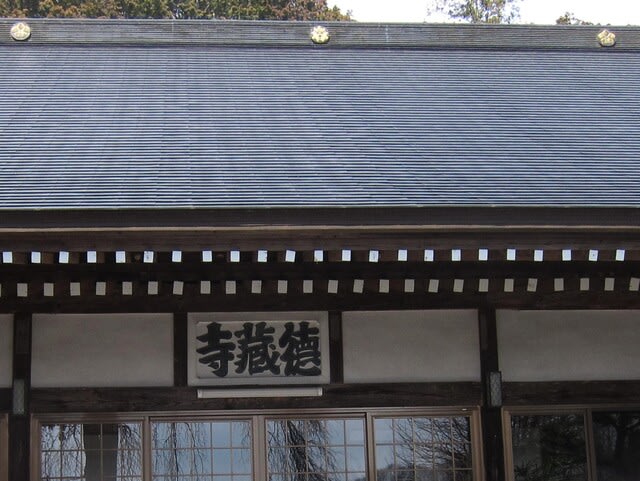

茨城県の北西部の寺院八ヶ寺が宗旨を超えて設けた、十二支の守り本尊と花を巡る「花の寺」の第6番寺は、城里町徳蔵(とくら)にある引布山金剛光院徳蔵寺(とくぞうじ)、徳蔵(とくら)大師とよばれる真言宗智山派の寺院です。

大きな本堂の手前には、弘法太子の像が建っています。

訪れたのは4月1日、ちょうど寺域を覆う枝垂れ桜が咲き始めていました。光圀公お手植えと伝わる、小松寺(城里町上入野)の桜の子孫になるそうです。同じ真言宗智山派の小松寺は、平清盛の嫡男で平安時代末期の武将平重盛の墓があることで知られています。

寺伝では弘仁年間(810-824)弘法大師空海が当地に密法を広めようと八岐大蛇伝説の八瓶山中で雨乞いの祈りをしたという創建の話が伝えられ、また平安時代末期に弁海上人が現在地の山奥にある八瓶山麓に開山し七堂伽藍が建立されたと伝えられています。

鎌倉時代になるとこの徳蔵寺は同じ真言宗の笠間正福寺との争いが絶えませんでした。

正福寺は百坊、徳蔵寺は三百坊といわれる勢力で抗争を繰り返していましたが、劣勢だった正福寺は下野の守護宇都宮頼綱に援軍を求め、元久2年(1205)頼綱は甥の塩谷時朝を派兵しました。佐白山西麓に拠点を築いた時朝は徳蔵寺の僧兵を打ち破り、やがてはその勢いを恐れて敵対した正福寺勢を佐白山に攻め堂宇僧坊をことごとく破壊し滅ぼしてしまいました。

時朝はその後佐白山に笠間城を築き約400年この地を治めた笠間氏18代の祖となりました。

兵火に合い灰塵に帰した徳蔵寺は、難を逃れた諸仏を僅かに堂を構えて之を護り、大永2年(1522)空法上人来たりて再び徳蔵寺を現在の地に興すと伝わっています。

一方堂宇僧坊をことごとく破壊された正福寺も本尊は祀り続けられ、やがて宥明上人が再興し勝福寺と改め、貞享3年(1686)になって正福寺となり現在も法灯を護持しています。

さすがに花の寺、境内にはいろんな花が植えられて季節を彩る仕組みが考えられています。

ちょうどかたくりも咲いていました。

まだ花の少ない時(4月1日)でも、濃い色のシダレサクラ、ミツバツツジ、ツバキや寺の花「シャクヤク」などが顔を出していましたので、春本番にはさらに華やかな花の寺になると感じました。

大きな杉の並木が続く参道入り口です。

参道の向こうには大師堂が見えます。

大師堂は天正6年(1578年)の建立、木造等身大の大師座像は鎌倉時代初期の作で、徳蔵寺を約800年前に開山した弁海上人が勧請したと伝わり、茨城県の重要文化財です。

ずらりと並んだ石仏には四国88か所のお寺と本尊の名前が書かれています。左側にある大師堂の御砂踏場には四国八十八ヶ所の砂が埋められているので、足の形をした踏み石を踏めばすべての霊場を参拝したことになるそうです。

踏み石のある御砂踏み場です。

境内の奥にひっそりと薬師堂が建っています。病気平癒の仏とされる薬師如来が祀られています。

死後に赴く六道からそれぞれの地蔵菩薩が救済するという六地蔵は、真言宗の寺院に多いのですが、ここでは2か所に置かれていました。

塩で撫でると厄除けになる北向塩地蔵尊もありました。

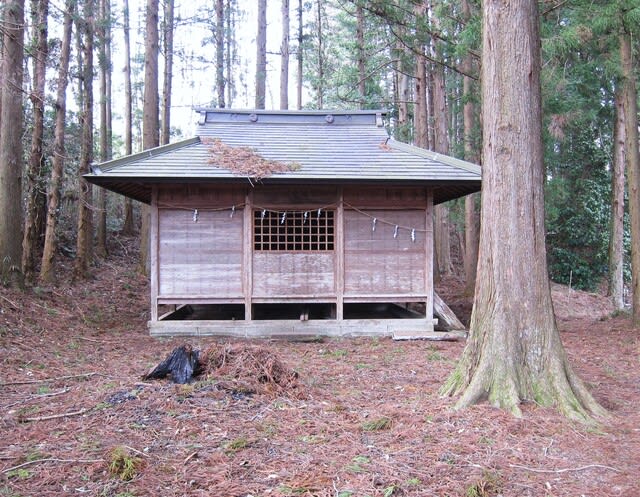

隣接して神仏混淆の名残り、徳蔵鹿島神社がありました。社伝では貞観4年(862)八瓶山中に創建され、永禄3年(1560)、現在地に再建したと徳蔵寺と同じ歴史が伝えられています。

ところで、那珂川支流の藤井川の台地にあるこの一画には、戸倉館という城館があったという資料「七会村埋蔵文化財発掘調査報告書第1集」がweb上に出ていました。

それによると西小学校跡地や徳蔵寺、鹿島神社などのある比高10mほどの高台には、笠間氏3代盛朝の次男、戸倉三郎時朝が隣国佐竹領の境目城として居館を築城したと書かれています。近くには笠間氏、佐竹氏の支城跡も残っているので、当時は両勢力の諍いが続いていたと思われます。

遺構はほとんど消失していますが堀や土塁の跡が少し残っているようです。Google航空写真に報告書の縄張りを落とし込んでみました。

天正18年(1590)笠間氏18代綱家の時、秀吉の小田原攻めの際、本家宇都宮氏に叛いて北条氏に与したため本家に攻め滅ぼされた笠間氏ですので、徳蔵寺の現在地への再興と伝わる大永2年(1522)との時期の差は不明です。

山の中の小さなお寺ですが中世の鎌倉、室町時代に近辺での争いに翻弄された歴史が残っていました。

素敵なブログですね

フォロ―させえてください

隠居仙人の他愛ない内容でお恥ずかしい限りです。

こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。