岱宗(たいしゅう)山天徳寺は、常陸国北部を約400年間領した佐竹氏とともに、常陸太田から水戸、移封先の秋田へと、その都度遷座を繰り返してきた曹洞宗の禅寺です。

秋田移封の際に衣鉢を継ぎ水戸に残ったのが水戸の天徳寺です。

※「衣」は袈裟、「鉢」は托鉢のことで、禅宗では衣鉢を与えた弟子を正当な後継者にしました。

寛正3年(1462)関東管領上杉憲定の次男で養子に入った佐竹氏12代義人が夫人(11代義盛の娘)を弔うため太田に創建した天徳寺(異説あり)は、天正18年(1590)佐竹氏の水戸進出に伴い、水戸霊松山(現在の水戸東照宮の地)に移転、慶長7年(1602)佐竹氏秋田移封に際し出羽国秋田に移りました。

衣鉢を継いだ水戸の天徳寺は、市内八幡町の地に移り慶長7年(1602)には家康より50石の朱印地を附されています。一時寺運が衰退しますが、2代藩主光圀公は天和3年(1683)に明の高僧東皐心越を招きました。元禄8年(1695)に没するまで天徳寺の住持を務めた東皐心越は、曹洞宗の教えの他に篆刻、詩文、書画、古琴といった芸術文化を伝えたことでも知られています。元禄5年(1692)には、光圀公を開基、東皐心越を開山として、天徳寺の開堂式が執行され全国諸宗の高僧1700人が参集したと伝わっています。

正徳2年(1712)、この岱宗山天徳寺の寺籍は河和田村に移され、水戸藩3代藩主綱條公によって山号寺号が寿昌山祇園寺に改められ、心越禅師を開山とする曹洞宗寿昌派の本山となり、知行100石が与えられました。

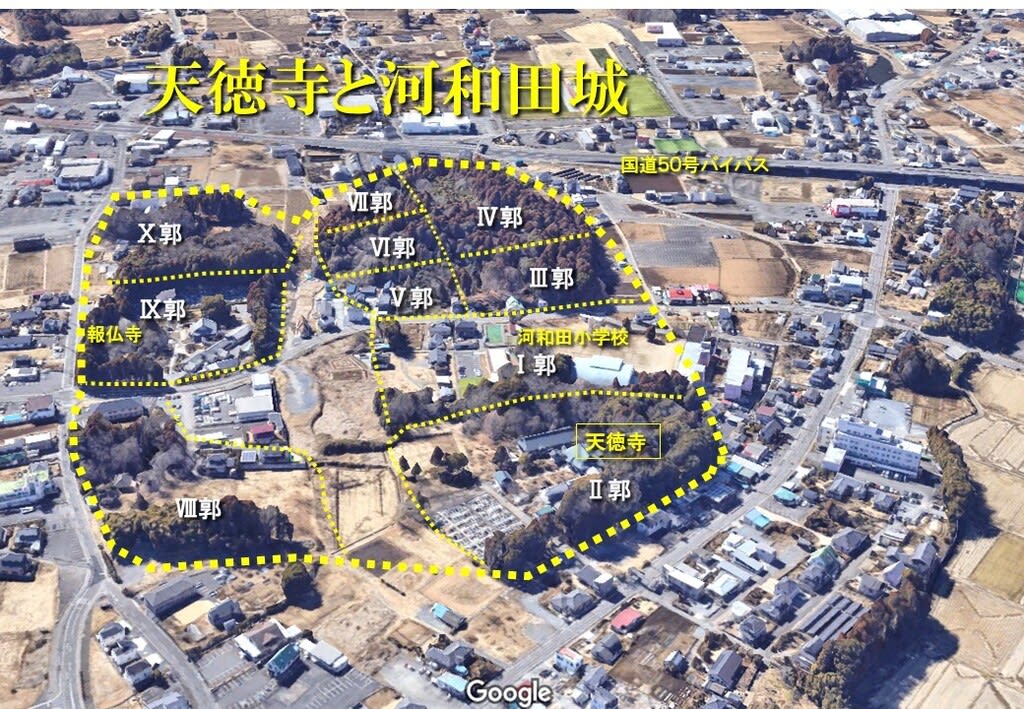

さて現在の天徳寺は、移転した中世の河和田城址の地で300年以上法灯が継承されています。

東西500m、南北600mと規模の大きい河和田城は中世水戸城を約160年治めた江戸氏の支城で、天正18年(1590)に佐竹氏により滅ぼされました。

岩間街道沿いの北側の駐車場から入ると、屋根付きの冠木門があり、その両側には河和田城時代の土塁と堀の一部が残っています。

重厚な仁王門前には、禅宗寺院に多い「不許葷酒入山門」の石柱、葷酒大好きな仙人には敷居が高く感じられました。

丸桁沿いの蛇腹支輪、禅宗様といわれる渦巻模様の木鼻、細い材を一定の間隔で並べた連子格子や蟇股 など細かい細工が施されています。

金網越しのせいか仁王像がより迫力ある顔に撮れました。

仁王門の本堂側には一転して穏やかな表情の仏像が3体ずつ並んでいました。6体あるので六地蔵さんでしょうか。

仁王門の大きな扉には佐竹紋がドーンと…奥に本堂が見えます。

蓮の花の鉢が並ぶ本堂への道、左手に鐘楼があり広くはなくても厳かな空気が漂う境内です。

銅板葺き唐破風向拝のどっしりした本堂は、いかにも禅寺の雰囲気がしっかり出ていました。

それにしても金色の佐竹紋がいたるところで輝いていて圧倒されました。

水戸徳川家の時世に前の領主の紋をこんなに堂々と掲げられたのでしょうか。

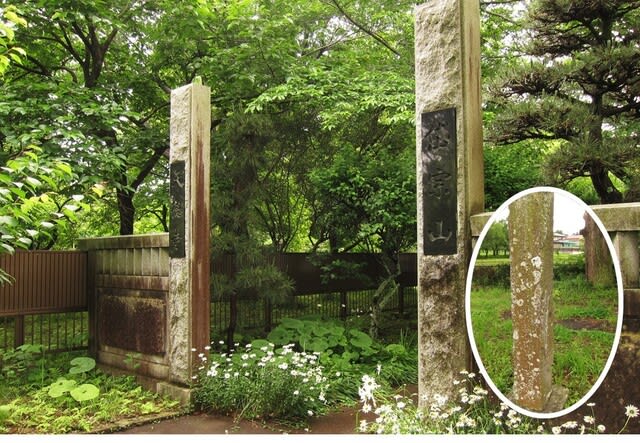

南北を基本軸とした伽藍配置の禅宗寺院、地形の都合上現在は使われていませんが、南側に天徳寺正門入り口の石柱が建っています。手前の蓮池や田んぼは、河和田城時代の堀の跡です。

本来の正門入り口から入るとここからが参道になるようです。ここにある「不許葷酒入山門」の石柱は風化していますが、わずかに「文化(1804~1818)」の年号が読み取れました。

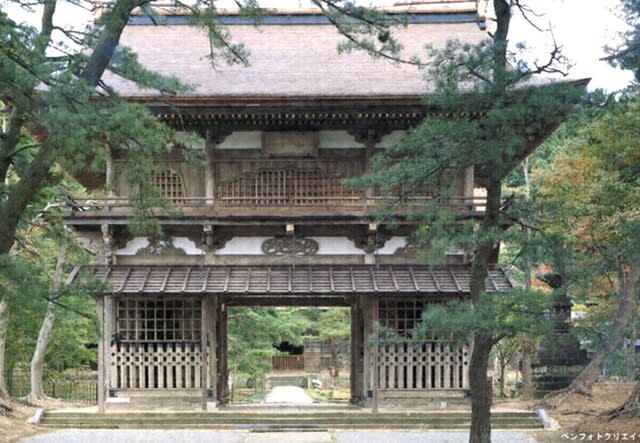

さて、現在秋田市にある天徳寺は、秋田佐竹氏歴代の墓所になっています。

伽藍の主要建物が現存しており常陸地方の中世社寺建築の特徴が受け継がれているそうです。重要文化財指定のこの山門も蟇股、木鼻など細部に常陸地方の特徴が見受けられます。※写真は文化遺産オンラインよりお借りしました。

国替えでは武士だけでなく、寺社や豪商、武家に必要な大工、鋳物師、刀鍛冶なども秋田に移住したといわれます。さらには「佐竹氏が秋田に美人を連れて行ってしまったため茨城には美人がいない」という失礼な話や、「茨城で取れていたハタハタも佐竹氏を慕って秋田に行ってしまった」という話も残っています。

こちらは現在の水戸祇園寺です。

薬医門形式の重厚な山門の扉には、水戸徳川家の葵紋が大きく彫られていました。

水戸天徳寺が衣鉢を継いだ経緯の詳細は分かりませんが、「河和田にあった伝舜院を天徳寺とし如空軸雲を中興九世として祇園寺との関係を絶った」という記述(今井雅晴著「茨城の禅宗」)もありました。同書によると、江戸時代末期に二度の火災からの復興は二十九世仏海一音の功績で名僧として伝わり、親しくしていた初代茨城県令の山岡鉄舟筆の山号「岱宗山」の墨書が残っているそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます