寺院の前で仏教の守護神として睨みをきかせる金剛力士(仁王)像、平安時代末期の源平の戦いで多くの寺院が戦禍を被ったので、敵を堂内に入れないため鎌倉時代になると多数の金剛力士像が造られたといわれています。有名な東大寺南大門金剛力士像は、鎌倉時代初頭の建仁3年(1203)に運慶、快慶らによって造られた高さ8.4mの巨大な像です。

その後各地で作られた仁王像の材質は寄木作りが圧倒的に多いようですが、石で作られた仁王像が水戸市栗崎町の佛性寺にあります。。調べてみると日本全国の石造仁王像は673か所、1369体あるといわれ、なんとそのうちの約8割は九州の国東半島にあると、高野幸司さんの著書「石造仁王像」に載っています。そんなに数多いものではないらしく、我が近辺では約30キロ先の寺院跡にあるものしか見つからなかったのですが併せてご紹介します。

佛性寺は涌石山大日院と号する天台宗の寺院で、天長年間(824~834年)、慈覚大師円仁の創建と伝わります。本堂は全国的にも珍しい茅葺き八角形で、室町時代の建築様式を伝える天正13年(1585)の建立と伝わり国の重要文化財に指定されています。

山門前にある仁王像は高さ1.4mで阿形像の背部に元禄7年(1694)の刻銘があります。

境内には天明9年(1789)の刻銘がある石造りの六地蔵が並んでいました。

天明の大飢饉時に、東北から水戸領に逃れて来るも餓死した者を供養したものといわれています。

風雨にさらされている石造りの仏像は、自然の力でこんな穏やかな表情になるのでしょうか。

なお境内には直径約6.5mメートル高さ約1.5mの円墳、佛性寺古墳があります。

こちらは小美玉市栗又四ケにある石造り仁王像です。

なんと何もないところに二体の仁王像だけが置かれています。

ここには安楽寺という大きな寺院があり、元禄5年(1692)にここより南の霞ケ浦河岸の高浜村にある河岸問屋「笹目八郎兵衛」がその阿弥陀堂に寄進した伊豆石の仁王像で、江戸から船で運ばれてきたと伝わっています。

寺院の方は江戸時代後期に焼失してしまい、1.7mの大きな仁王像だけが同じ場所にそのまま残っています。

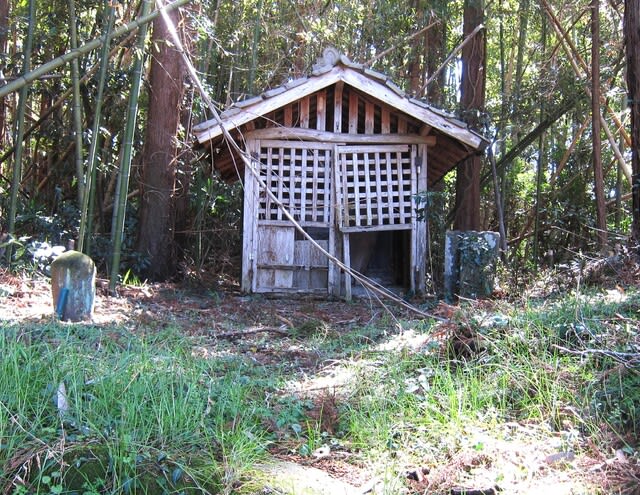

階段を上った平地に小さな祠があり、まわりには手水舎らしきものと卵塔(無縫塔)が一つ立っているだけです。

崩れかかった祠の中にある石像は、あまり古さを感じられず近代のものかもしれません。

野晒しの石仏が朽ち果てることなく散らばっていました。

しかし石造りのいいところでしょうか、守るべき仏閣が焼失しても強烈な存在感で残り、その歴史をしっかと伝えているようです。

それにしても一体3トンというこの仁王像を舟で運んできたというのもスゴイですね。

昔の人の知恵って凄いエネルギーを感じますね。

今のように情報が溢れていると

人は考える事をしなくなるから

考える力も身に付かいし

昔の人は乏しい情報だけで頭を膨らせた結果、優れた物を世に生み出せたのでしょうね

確かに、少ない情報の中でも生活の中での神の存在が

大きかったので知恵を絞ってこんなすごい像も造って

しまったのではないでしょうか。

残っています。語りかけてはくれませんが、その時代を偲んで

空想の世界に遊ばせてくれます。

コメントありがとうございます。