大河ドラマ「晴天を衝け」の渋沢栄一が仕えた一橋徳川家は、当主で後に最後の将軍になった徳川慶喜が水戸藩9代藩主徳川斉昭の第7子で、何かと水戸に縁があり、茨城県立歴史館には一橋徳川家記念室が設けられています。

これは昭和59年(1984)に、当時の一橋家第12代当主宗敬が伝来の家宝5600点を寄贈されたことによるものです。

宗敬は、水戸徳川家12代当主徳川篤敬の次男で徳川慶喜は大叔父にあたります。夫人は慶喜の5男で鳥取池田家の池田仲博の長女、幹子で、養子縁組をした一橋家11代当主徳川達道の夫人は慶喜の三女、鐵子という深い関係があります。

寄贈された貴重な資料は一般に公開され、テーマを決めて展示替えが行われています。

現在は、テーマ「一橋家の大奥」によるものと、大河ドラマ「晴天を衝け」に関する所蔵品が展示されており、その一部をご紹介いたします。

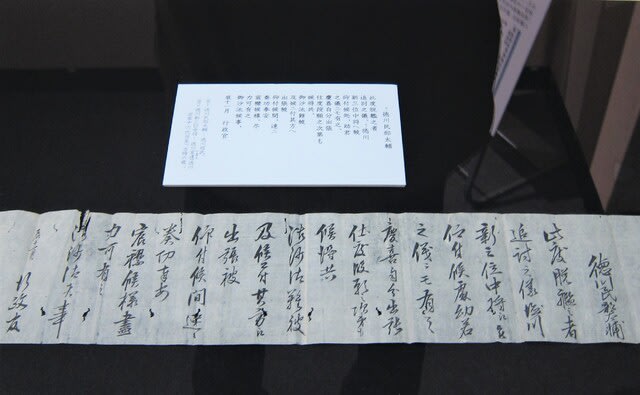

一橋徳川家の伝達指示や人事などの内部記録「書送帳」(慶応元年(7865)10月~翌年3月)です。国指定重要文化財

赤い矢印の箇所に、渋沢栄一(篤太夫)と従妹の喜作(成一郎)が、前年に慶喜に従い天狗党追討のため近江まで出陣した際の情報収集や探索での働きを認められ、御目見え以上の小十人並に昇進したことが書かれています。当時、当主の慶喜は禁裏守衛総督として京都に滞在していました。

水戸藩士から慶喜の側近くに仕えた原市之進の漢詩書「一聲霜雁界河秋」です。

慶喜の側近では中根長十郎と栄一を家臣に推挙した平岡円四郎が相次いで暗殺され、市之進も慶応3年(1867)にかって同僚の水戸藩士に暗殺されました。偕楽園に彼の大きな石碑「菁莪遺徳の碑」が建っています。

渋沢栄一とパリから帰国し、水戸徳川家を相続した徳川昭武に新政府からの達書(命令書)です。

開陽丸など旧幕府軍艦を引き連れて江戸を脱走し、函館の五稜郭に籠った榎本武揚などの勢力への出兵追討を命じたものです。渋沢栄一の従妹、喜作(成一郎)ら一橋家家臣もそこで戦っていました。

徳川慶喜筆 「東照宮遺訓」 国指定重要文化財

徳川家康の遺訓とされる「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し…」を、書を得意とした慶喜が明治になってから揮毫したものです。一説には水戸藩2代藩主光圀公の「人のいましめ」が、後に改変され家康の作として世に広まったともいわれています。

書付控「御部屋様御世話被進候趣ニ而一ツ橋江引取之儀ニ付奉伺候」 国指定重要文化財

一橋家2代治済の息子、豊千代と薩摩藩8代藩主島津重豪の娘、茂姫がどちらも3歳の時に婚約、一橋家に迎え入れる際に幕府に出した伺い書の控えです。文書上部に貼り付けられた付札はそれに対する幕府の回答で、当時の書式形式を知ることができます。

やがて豊千代は15歳の時に11代将軍家斉となり、一緒に養育されていた茂姫もその正室となり名を改め近衛寔子(ただこ)、後の広大院になりました。

叢梨子地竹唐草葵裏菊紋散蒔絵櫛台 国指定重要文化財

一橋家7代慶寿の夫人で、伏見宮貞敬親王の娘、東明宮直子(徳信院)の婚礼調度の雛道具、黒漆地に蒔絵は竹唐草文に葵紋と裏菊紋を散らした精巧なミニチュアです。彼女の雛道具は100点以上残っているそうです。

その徳信院が詠んだ和歌色紙です。 国指定重要文化財

11歳で一橋家の9代を継いだ慶喜の祖母にあたりますが、年齢的には8歳しか違わなかったので、慶喜との仲を疑われた記述も出回っています。

慶喜の元服を祝って、有栖川流の流麗な筆蹟で若き当主を祝っています。

慶喜の正室、美賀子の詠んだ和歌の短冊です。国指定重要文化財

美賀子は公家の今出川家から一条忠香の養女となって慶喜に嫁ぎました。波乱万丈の慶喜に付き従いましたが、二人の間に生まれた女子は夭折し、側室新村信、中根幸との間に10男11女が誕生しています。

一橋宗敬はまた、養父の一橋家11代当主達道が収集した江戸時代の写本、版本約5万冊を昭和18年(1943)に東京国立博物館にも寄贈しています。個人所有だったお宝を日本人のお宝にした英断のおかげで、歴史を語る貴重な資料を目に触れることができました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます