前回の続き。

【 賃貸住宅の供給不足 】

では、なぜ賃貸住宅の新規建設が増えないのだろうか?

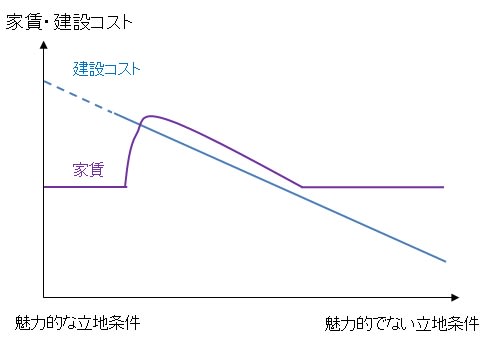

最も大きな理由は、賃貸住宅を建設してもそれに見合う収益が得られず、投資を回収できないからだ。既に書いたように、街の中心に近い魅力的な場所にある賃貸住宅の家賃も、ずっと郊外にある賃貸住宅の家賃もほとんど変わらない。街の中心のほうが土地の値段はもちろん高いから、新規建設コストも高くなる。しかし、家賃規制が存在するためにそれに見合った高い家賃を取ることができない。よって、人々が欲しがっている魅力的な場所に新たに賃貸住宅を建てようとするインセンティブが働かないのである。住宅を新たに建設する側にとって、儲からない賃貸住宅を建てるよりも、市場メカニズムで値段が決まる分譲住宅を建設したほうがはるかに儲けになるのである。

分譲住宅を建設した場合と、賃貸住宅を建設した場合と、どのくらい収益が異なるかを比較するために簡単な計算をしてみたい。広さが35-40平米のワンルーム(キッチン付き)の賃貸住宅の家賃はだいたい月々3500-3800クローナである。年に換算すると42000-45600クローナだ。仮にこの家賃が毎年2%のペースで上昇していくとしよう。利子率を5%とした場合、この賃貸住宅から将来にわたって得られる家賃収入の現在価値を計算してみると147万-160万クローナとなる。

一方、ストックホルムの中心街にある、同じ広さのワンルームの分譲住宅の市場取引価格を見てみると250万-300万クローナだ。

もう一つの例として、3部屋+キッチンのアパート(80平米)で収益の比較をしてみよう。賃貸住宅の場合の家賃は月々6700-7500クローナだ。この賃貸住宅から将来にわたって得られる家賃収入の現在価値は281万-315万クローナとなる。

それに対し、ストックホルムの中心街にある、同じ広さのワンルームの分譲住宅の市場取引価格を見てみると、500-550万クローナだ。

ここに示した分譲住宅の市場価格はあくまで中古物件の取引価格なので、新築であればこれよりもさらに高く売れる。しかも、分譲住宅の場合、その後のメンテナンスは住宅会社ではなく買った住人が負担することなる。それに対し、賃貸住宅の場合はメンテナンス費用も住宅会社が負担しなければならない。だから、これから新たに集合住宅を建てる場合に、分譲住宅と賃貸住宅のどちらが収益性が高いかは一目瞭然であろう。

【 人口と住宅の数の伸びの比較 】

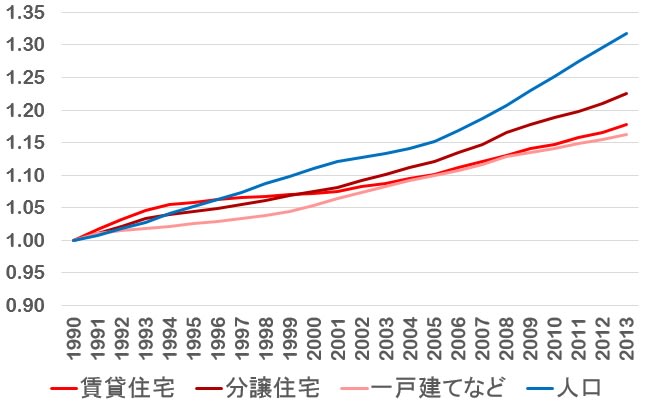

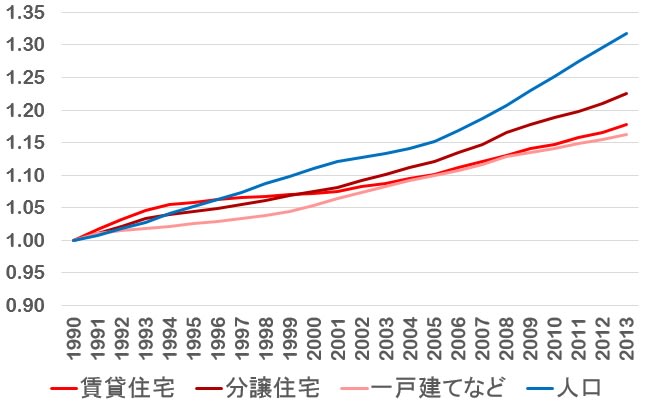

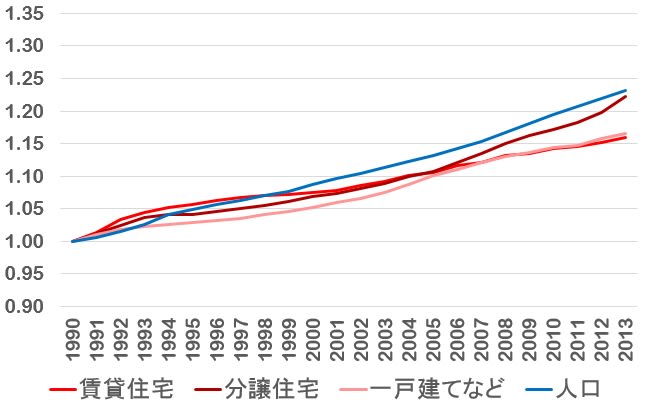

ストックホルムとヨーテボリの人口の伸びと住宅数の伸びを比較してみたい。下の図は、1990年における人口および各種住宅の数を1とした上で、その後のそれぞれの変化を示している。ストックホルム地域全体では人口が32%も増えていることが分かる。一方、賃貸住宅の数は18%しか増えていない。また、分譲住宅にしても23%増であり、人口の伸びよりもはるかに遅れを取っている。賃貸だけでなく、住宅そのものが足りていないことが伺える。

広域ストックホルム(通勤圏。ストックホルム市だけではなく近隣の自治体も含む)

(注:住宅の数は1990年時点での数にその後の新規建設分を毎年足しあわせたものである。実際には毎年いくらかの住宅が壊されているため、実際の数はこれよりも少なくなるため、住宅不足はさらに深刻となる。ただ、スウェーデンの住宅の平均的な寿命は日本よりもはるかに長いことに留意する必要がある)

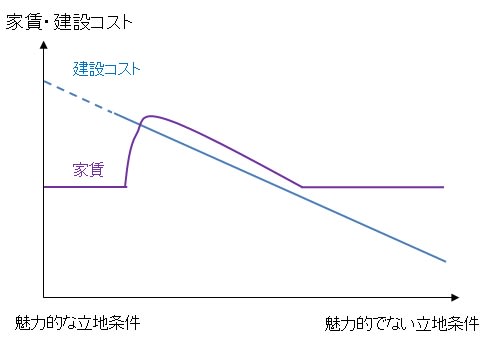

ヨーテボリも見てみよう。人口の伸びが23%であるのに対し、賃貸住宅の数は16%しか増えていない。ここでも賃貸住宅が不足していることが分かる。一方、分譲住宅のほうは過去3年ほどで大きく増え、人口の伸びに追いつきつつあることが分かる。

広域ヨーテボリ(通勤圏。ヨーテボリ市だけではなく近隣の自治体も含む)

このように家賃規制は、賃貸住宅の新規建設にも影響を与えているのである。

(注:住宅不足の深刻度をおおまかに把握するために、人口の伸びと住宅の数の伸びを単純に比較してきたが、これでは実は不十分だ。というのも、もし住宅がもっと簡単に手に入ればストックホルムやヨーテボリ地域に移り住んだであろうけれど、住宅が見つからないために諦めた、という人は統計に全く含まれていないからである。そういう人(潜在的移住者)も含めると住宅不足はもっと深刻になる)

【 高くつく新規物件 】

ちなみに、価格規制(家賃規制)を維持したままでこの供給不足の問題を解決する方法もある。それは、供給曲線を右にシフトさせること、つまり、賃貸住宅をたくさん作ることで供給のほうを需要に追い付かせるということだ。

1960年代から70年代にかけて、スウェーデン政府が大々的に行った「100万プログラム」がそれにあたる。なるべく安い建設費で、100万件にも及ぶ大量の住宅を作ろうという建設プロジェクトである。スウェーデンの郊外の団地に行けば、当時流行りだったという機能主義(ファンクショナリズム)的な無味乾燥の醜い(笑)建物がたくさん建っているが、その当時に建てられたものだ。確かに、デザインはいまいちだが、家賃規制という制度が潜在的に孕んでいる需要超過・住宅不足の問題を解決する手段としては有効であったようだ。

現在でも、当時の「100万プログラム」ほどの規模ではないにしろ、新しい住宅地の建設は自治体が中心となって進められている。ただ、街の中心部にはあまり場所がないので、通勤可能な、少し離れた郊外が多い。賃貸住宅の不足が今や社会問題となってため、自治体は住宅公社などを通じて、新規物件の一定割合を賃貸住宅として建てているようである。しかし、最近よく耳にするのは、やはり建設コストが将来的な家賃収益よりも高くなり、割に合わないということだ。

これでは、誰も賃貸住宅を建てようとしなくなる。そのため、現在では一つの妥協策として、新規の賃貸物件に限っては、規制家賃ではなく、建設コストに見合った高めの家賃を設定できるようになっている。

しかし、今度はその家賃が他の賃貸物件と比べてあまりに高すぎることが問題になっている。賃貸住宅を所有する住宅会社の多くは、新しい物件だけでなく、ずっと昔に建てた古い物件も持っているだろうから、すべての物件の家賃を全体的に引き上げることで、新規建設に掛かる投資コストを賄うことが本来はできたはずだ。しかし、これまで何度も書いてきたように家賃規制があるために古い物件の家賃を引き上げることができない。そのため、新たな建設コストをその新規物件の家賃だけを極端に引き上げることで賄わざるを得ない。その結果、古い賃貸物件と新しい賃貸物件の差が大きくなってしまうのである。例えば、最近建設されたワンルームの家賃は6000クローナを超えることもあるほどだ(先述の通り、古い物件なら3500-3800クローナほど)。

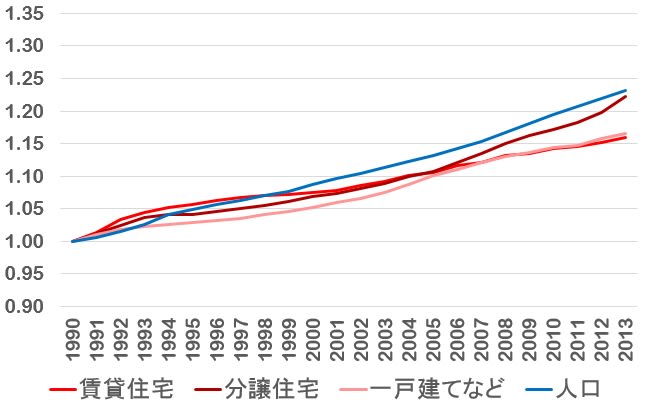

このことによって、さらにおかしな現象が発生している。先に言ったように、街の中心部は新規建設のスペースがもはやなく、古い物件が多い。新規の賃貸物件はそれから少し離れた郊外に多い。そして、新規物件は建設コストに見合うように家賃を高めに設定できる。だから、魅力的な街の中心の賃貸よりも郊外の賃貸のほうが家賃が高いという、家賃の逆転現象が起きているのである。

賃貸住宅の新規建設を阻んでいる要因として、もう一つ挙げられるのが、自治体による規制だ。新規建設プロジェクトについてはその自治体に決定の独占権が与えられており、認可のプロセスに時間が掛かり過ぎる、という批判がよく聞かれる。ただ、その一方で、認可のプロセスに時間が掛かる主な理由は、水辺の環境保全や周辺住民の意見を聞くプロセスがあるからであり、行き過ぎた開発を防ぐためには必要だという見方もできる。

では、賃貸に住みたいけれど、賃貸住宅が手に入らない人たちはどうしてやりくりしているのか・・・? 続きは次回に。

【 賃貸住宅の供給不足 】

では、なぜ賃貸住宅の新規建設が増えないのだろうか?

最も大きな理由は、賃貸住宅を建設してもそれに見合う収益が得られず、投資を回収できないからだ。既に書いたように、街の中心に近い魅力的な場所にある賃貸住宅の家賃も、ずっと郊外にある賃貸住宅の家賃もほとんど変わらない。街の中心のほうが土地の値段はもちろん高いから、新規建設コストも高くなる。しかし、家賃規制が存在するためにそれに見合った高い家賃を取ることができない。よって、人々が欲しがっている魅力的な場所に新たに賃貸住宅を建てようとするインセンティブが働かないのである。住宅を新たに建設する側にとって、儲からない賃貸住宅を建てるよりも、市場メカニズムで値段が決まる分譲住宅を建設したほうがはるかに儲けになるのである。

分譲住宅を建設した場合と、賃貸住宅を建設した場合と、どのくらい収益が異なるかを比較するために簡単な計算をしてみたい。広さが35-40平米のワンルーム(キッチン付き)の賃貸住宅の家賃はだいたい月々3500-3800クローナである。年に換算すると42000-45600クローナだ。仮にこの家賃が毎年2%のペースで上昇していくとしよう。利子率を5%とした場合、この賃貸住宅から将来にわたって得られる家賃収入の現在価値を計算してみると147万-160万クローナとなる。

一方、ストックホルムの中心街にある、同じ広さのワンルームの分譲住宅の市場取引価格を見てみると250万-300万クローナだ。

もう一つの例として、3部屋+キッチンのアパート(80平米)で収益の比較をしてみよう。賃貸住宅の場合の家賃は月々6700-7500クローナだ。この賃貸住宅から将来にわたって得られる家賃収入の現在価値は281万-315万クローナとなる。

それに対し、ストックホルムの中心街にある、同じ広さのワンルームの分譲住宅の市場取引価格を見てみると、500-550万クローナだ。

ここに示した分譲住宅の市場価格はあくまで中古物件の取引価格なので、新築であればこれよりもさらに高く売れる。しかも、分譲住宅の場合、その後のメンテナンスは住宅会社ではなく買った住人が負担することなる。それに対し、賃貸住宅の場合はメンテナンス費用も住宅会社が負担しなければならない。だから、これから新たに集合住宅を建てる場合に、分譲住宅と賃貸住宅のどちらが収益性が高いかは一目瞭然であろう。

【 人口と住宅の数の伸びの比較 】

ストックホルムとヨーテボリの人口の伸びと住宅数の伸びを比較してみたい。下の図は、1990年における人口および各種住宅の数を1とした上で、その後のそれぞれの変化を示している。ストックホルム地域全体では人口が32%も増えていることが分かる。一方、賃貸住宅の数は18%しか増えていない。また、分譲住宅にしても23%増であり、人口の伸びよりもはるかに遅れを取っている。賃貸だけでなく、住宅そのものが足りていないことが伺える。

広域ストックホルム(通勤圏。ストックホルム市だけではなく近隣の自治体も含む)

(注:住宅の数は1990年時点での数にその後の新規建設分を毎年足しあわせたものである。実際には毎年いくらかの住宅が壊されているため、実際の数はこれよりも少なくなるため、住宅不足はさらに深刻となる。ただ、スウェーデンの住宅の平均的な寿命は日本よりもはるかに長いことに留意する必要がある)

ヨーテボリも見てみよう。人口の伸びが23%であるのに対し、賃貸住宅の数は16%しか増えていない。ここでも賃貸住宅が不足していることが分かる。一方、分譲住宅のほうは過去3年ほどで大きく増え、人口の伸びに追いつきつつあることが分かる。

広域ヨーテボリ(通勤圏。ヨーテボリ市だけではなく近隣の自治体も含む)

このように家賃規制は、賃貸住宅の新規建設にも影響を与えているのである。

(注:住宅不足の深刻度をおおまかに把握するために、人口の伸びと住宅の数の伸びを単純に比較してきたが、これでは実は不十分だ。というのも、もし住宅がもっと簡単に手に入ればストックホルムやヨーテボリ地域に移り住んだであろうけれど、住宅が見つからないために諦めた、という人は統計に全く含まれていないからである。そういう人(潜在的移住者)も含めると住宅不足はもっと深刻になる)

【 高くつく新規物件 】

ちなみに、価格規制(家賃規制)を維持したままでこの供給不足の問題を解決する方法もある。それは、供給曲線を右にシフトさせること、つまり、賃貸住宅をたくさん作ることで供給のほうを需要に追い付かせるということだ。

1960年代から70年代にかけて、スウェーデン政府が大々的に行った「100万プログラム」がそれにあたる。なるべく安い建設費で、100万件にも及ぶ大量の住宅を作ろうという建設プロジェクトである。スウェーデンの郊外の団地に行けば、当時流行りだったという機能主義(ファンクショナリズム)的な無味乾燥の醜い(笑)建物がたくさん建っているが、その当時に建てられたものだ。確かに、デザインはいまいちだが、家賃規制という制度が潜在的に孕んでいる需要超過・住宅不足の問題を解決する手段としては有効であったようだ。

現在でも、当時の「100万プログラム」ほどの規模ではないにしろ、新しい住宅地の建設は自治体が中心となって進められている。ただ、街の中心部にはあまり場所がないので、通勤可能な、少し離れた郊外が多い。賃貸住宅の不足が今や社会問題となってため、自治体は住宅公社などを通じて、新規物件の一定割合を賃貸住宅として建てているようである。しかし、最近よく耳にするのは、やはり建設コストが将来的な家賃収益よりも高くなり、割に合わないということだ。

これでは、誰も賃貸住宅を建てようとしなくなる。そのため、現在では一つの妥協策として、新規の賃貸物件に限っては、規制家賃ではなく、建設コストに見合った高めの家賃を設定できるようになっている。

しかし、今度はその家賃が他の賃貸物件と比べてあまりに高すぎることが問題になっている。賃貸住宅を所有する住宅会社の多くは、新しい物件だけでなく、ずっと昔に建てた古い物件も持っているだろうから、すべての物件の家賃を全体的に引き上げることで、新規建設に掛かる投資コストを賄うことが本来はできたはずだ。しかし、これまで何度も書いてきたように家賃規制があるために古い物件の家賃を引き上げることができない。そのため、新たな建設コストをその新規物件の家賃だけを極端に引き上げることで賄わざるを得ない。その結果、古い賃貸物件と新しい賃貸物件の差が大きくなってしまうのである。例えば、最近建設されたワンルームの家賃は6000クローナを超えることもあるほどだ(先述の通り、古い物件なら3500-3800クローナほど)。

このことによって、さらにおかしな現象が発生している。先に言ったように、街の中心部は新規建設のスペースがもはやなく、古い物件が多い。新規の賃貸物件はそれから少し離れた郊外に多い。そして、新規物件は建設コストに見合うように家賃を高めに設定できる。だから、魅力的な街の中心の賃貸よりも郊外の賃貸のほうが家賃が高いという、家賃の逆転現象が起きているのである。

賃貸住宅の新規建設を阻んでいる要因として、もう一つ挙げられるのが、自治体による規制だ。新規建設プロジェクトについてはその自治体に決定の独占権が与えられており、認可のプロセスに時間が掛かり過ぎる、という批判がよく聞かれる。ただ、その一方で、認可のプロセスに時間が掛かる主な理由は、水辺の環境保全や周辺住民の意見を聞くプロセスがあるからであり、行き過ぎた開発を防ぐためには必要だという見方もできる。

では、賃貸に住みたいけれど、賃貸住宅が手に入らない人たちはどうしてやりくりしているのか・・・? 続きは次回に。

始めまして。coior8979と申します。日本でblogを拝見し、興味を持ち、とても参考にしております。

教えて欲しい事があり、コメント致します。

blog内の記事で

――――

分譲住宅を建設した場合と、賃貸住宅を建設した場合と、どのくらい収益が異なるかを比較するために簡単な計算をしてみたい。広さが35-40平米のワンルーム(キッチン付き)の賃貸住宅の家賃はだいたい月々3500-3800クローナである。年に換算すると42000-45600クローナだ。仮にこの家賃が毎年2%のペースで上昇していくとしよう。利子率を5%とした場合、この賃貸住宅から将来にわたって得られる家賃収入の現在価値を計算してみると147万-160万クローナとなる。

――――

上記の記述で将来えらる家賃収入の現在価値の出し方をご教授頂けますか。また、期間は何年で計算されておりますでしょうか。