『大清相国』(日本語題名『紫禁城の月』)の中で、

王岐山には、主人公の陳廷敬のほかにももう一人、崇拝する人物がいる。

--それが陳廷敬の同僚だった張英である。

安徽省桐城市の六尺巷(路地)は長さ百メートル、幅二メートルの一見どこにでもありそうなごく普通の狭い路地だ。

二〇一四年十一月十四日午後、中央政治局常務委員、中央紀律委員会書記の王岐山がここを訪れた。

桐城は清代「桐城学派」を育てた場所なのである。

「桐城学派」は清代文壇最大の散文流派として、

清朝二百年余りを通じて文壇をけん引し、近代にまで影響を与えた文学流派だ。

戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐を桐城派の「四祖」と呼ぶ。

過去記事でも科挙合格者の上位番付けを紹介したが、安徽省が常に上位に入っていたことを思い出されたい。

桐城も経済的に豊かな、中間層が分厚く育った地域だったのだろう。

張英もそんな「桐城学派」を代表する人物である。

桐城学派後期の代表的人物である姚永朴が『旧聞随筆』の中で「六尺巷」の由来について書いている。

「張文端(つまりは張英)公の屋敷の横に細い隙間があった。

隣に呉氏という一家が住んでいたが、呉家の敷地がその境界線を越えて占拠していた。

張家の家族がそれを不満に思い、北京にいる張英公のもとに手紙を書いて訴えた。

すると張英公は詩をしたためて送り返した。いわく、

一紙書来只為壁 手紙を送ってきたと思ったら、ただの壁一枚のためか

譲他三尺又何妨 相手に三尺譲ったとして、何の不都合があろうか

長城万里今犹在 長城は万里の先まで今でも存在しているが

不見当年秦始皇 当時の秦の始皇帝は、もうその姿が見えないではないか。

家族はその手紙を読むと、三尺手前に退いて敷地を相手に譲った。

一方、隣の呉家でも自然とその義理堅さに感じ入り、自らも三尺譲った。

その細い空間が道となり、『六尺巷』と呼ばれるようになった」

東紫苑記:

ええー。

まずは桐城を地図で確認しておきましょうね。

上海からも大して遠くありませんね。

まさに豊かな江南の範囲内、という感じですな。

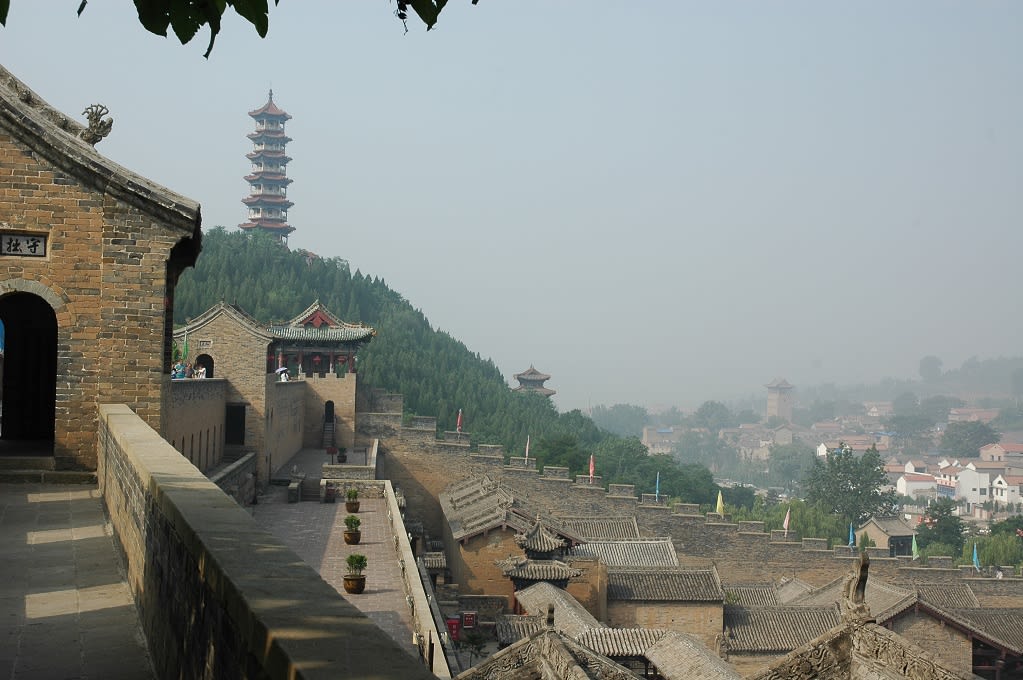

今は、こんなにピカピカになっておるようですな。

張英は、康熙朝の名臣、文華殿大学士。

前述のように

『紫禁城の月』にも登場する人物である。

張英は王岐山は、崇拝するもう一人の人物でもある故、

その所縁の土地を訪ねてきたのだった。

以下、記事の続き:

官一品の京官(中央に勤務する官僚)の張英は、家族の者に隣人に対して三尺譲るように言い含めた。

何でもないごく小さな事ながら、誰にでもできることだろうか。

官僚が「進退を知る」のは、古来より難事なのである。

張家ではもう一人高官を輩出している。

張英の次子張廷玉が、軍機大臣まで登り詰め、

康熙、雍正、乾隆の三代の皇帝に仕え、栄光の中でその生涯を全うした。

張廷玉は、父の「進退を知る」の美徳に倣った。

死後、牌位が太廟(紫禁城の東南に位置する。王朝の先祖と功臣を祭る廟)に祀られた。

清代全体において、漢人大臣の牌位が太廟入りを許されたのは、張廷玉たった一人である。

美談「親子双宰相」は未だに桐城の語り草になっており、「六尺巷」も国家3A級観光景区に指定されている。

王岐山は桐城を訪問すると、感慨深げに言った。

「今の人は皆英語は理解できても、古文を解読できなくなってしまった。

国や地方の指導者でもあまり読書をしない者が増えてきた」

二〇一四年全国「両会」(全人大と会政治協商会議の二大会議)の開催中、

王岐山は次のように発表した。

即ち、汚職蔓延の風潮抑止を重要任務とし、力ある抑止力を形成、

「不敢腐(汚職の勇気が出ない)」の風潮を作り出さなければならない、と。

改革を全面的に推進し法に則った政治を進め、制度の手綱を一層引き締め、拘束体制を監督・整備・奨励、

「不能腐」(物理的に汚職が不可能)な体制作りを目指す。

最後には理想信念の確立、宗旨意識の強化により、

指導者が「不想腐」(汚職を望まない)ようにするという方針を宣言した。

--王岐山が中央紀律委員会のリーダーとなってから七百日が過ぎたが、摘発したのは「大トラ」だけではない。

二〇一三年の一年だけでも全国で十八万人を超える党員幹部を処分した。

司局級以上の官僚で摘発された者は、さらに膨大な数に上るという。

官僚たちの今の心境は、

「いっそのこと閻魔大王に遭わされてでも、老王(王のおやじさん)には遭いたくない」

気持ちだと総括するメディアもあるくらいだ。

「不敢腐」(汚職の勇気が出ない)が画期的な効果を上げていることを充分に裏付ける言葉だろう。

官僚らを「不想腐」(汚職を望まない)にさせるため、

「老王」(王のおやじさん)にはどんな手段があるのか、と皆が聞くだろう。

六尺巷の張英、張廷玉親子こそが、「不想腐」(汚職を望まない)の鑑だと言える。

張英の第十一代目子孫、張英の第五子張廷瑑の後裔である張沢国は、次のように答えている。

「張氏親子は儒家思想を全うすることを終始忘れず、身を以ってそれを実践しました。

一旦官位についたからには、信念を持って儒家の求めるところに沿い努力を続けました。

『為官一任、造福一方』(一旦官位についたからには、人々に福をもたらすべし)。

善事をするのは当然であり、むしろそうしなければならない、

しなければ自身の道徳基準と良心に背くことになると信じていたのです」

張英は崇禎十(一六三七)年生まれ。

「幼い頃から経書を読破し、目を通しただけですらすらと暗誦した」という。

康熙二(一六六三)年、挙人に及第、六年に進士に及第、十二年に翰林院編修に任命され、

その後は侍読学士を担うようになる。

康熙十六(一六七七)年、命を受けて南書房に入る。康熙帝は「古大臣の風あり」と評ずる。

康熙二十八(一六八九)年、工部尚書に抜擢され、さらに礼部尚書も務める。

康熙三十八(一六九九)年、文華殿大学士に就任する。

張英には息子が六人いたが、第四子と六子が夭折したほか、

残りの四人は皆大成し、全員が進士に及第、入朝して官僚を務めたが、中でも次子張廷玉が傑出していた。

前述の張英の後裔張沢国氏は、かつて桐城市博物館の館長を務め今年六十四歳になる。

王岐山が今回六尺巷に訪問するに当たり、現地での案内メンバーの一人となった。

「張英と張廷玉は、ともに『廉』の字を最も大切にしていました。

張英の時代、官僚の昇進は上級官僚の推薦で決まりました。

このため下級官僚は上級官僚に賄賂を贈って取り入りました。

しかし張英はかかる風潮に一切同調することなく、誰かを見極めてその能力を認めるとそのまま皇帝に推薦しました。

それを他人が知ることは一切ありませんでした。

こうして賄賂を受け取ることもなく、派閥を形成することも避けることができたのです。

息子の張廷玉もきわめて廉潔な人でした。

雍正年間、雍正帝は張廷玉の俸禄が少なすぎて家計が苦しそうなのを見て取りました。

しかし俸禄は法で額決められており、勝手に値上げするわけにはいきません。

そこで特別に不動産を下賜し、そこを店舗として貸し出すことで収入を増やしてあげようとしたくらいでした」

『康熙大帝』、『雍正皇帝』、『乾隆皇帝』の歴史小説三部作の中で張廷玉を生き生きと描いた作家の二月河は、

王岐山との対談の中で次のように述べている。

「雍正帝が官僚を抜擢する際の基準は、『公』、『忠』、『能』でした。

『廉』というのは、最初から口にしません。

『廉』は最低基準であり、言わずもがなだからです。

『廉』も全うできないようなら、官僚でいる資格などないという考えです。

張廷玉は朝廷に数十年も仕えましたが、一度も不正を起こさずめったなことも口にしませんでした。

自身の座右の銘として、

『万言万当、不如一默』(一万語の発言がたとえ正しかったとしても、沈黙に勝るものはない。黄庭堅の詩『贈送張叔和』より)

と言っていました。

どんなに得意の絶頂にある時でも、あるいは苦悩のどん底にある時でも、

自らを終始『深い淵に臨むが如く、薄氷を履(ふ)むが如き』位置におくべし、ということです」

--『万言万当、不如一默』。

一説によると、張廷玉は『康熙朝実録』の編纂に際し、雍正帝に不利な事実の多くを不採用にしたという。

簒奪の疑い濃厚な雍正帝を前にひたすらだんまりを決め込んだとか。

もしかしたら張廷玉にとっては、簒奪如何よりも今上皇帝がすさまじく勤勉であること、

根本的な問題を解決しようと格闘していることの方が大事だったのかもしれない。

その姿に共鳴したのか……。

一方の王岐山である。

二〇一四年八月、全国政治協会十二回常委会第七次会議において、委員たちは王岐山に次のように訴えた。

「汚職摘発が始まってから、末端官僚たちの『不作為』(サボタージュ)が深刻になっている」

王岐山はこう答える。

「比較するとしたら、『不作為』(サボタージュ)の方が悪さをするよりはまし。

今は不正を粛正するのが焦眉の急であり、その次の任務がサボタージュの取り締まりだ」

これに対して張氏親子は一貫して言動に気をつけていたが、『不作為』(サボタージュ)をしていたわけではない。

康熙帝は藩の廃止をめぐって張英等の大臣を集めては、よく対策を検討したという。

その際も張英は常に夜明け前から出勤して夜が暮れてから退勤、勤勉そのものだった。

民生の利害に絡む問題、水害、日照りなどの天災については、最善を尽くそうとしたといわれる。

--六尺巷から遠くないところに文廟があり、そこが桐城市博物館となっている。

そこには、雍正帝が張廷玉に下賜した銅製の印鑑があり、「御賜調梅良弼」と彫られている。

『調梅』: 宰相の代名詞

『良弼』: 優れた補佐の意味

印鑑は、雍正帝が張廷玉が自分の肱骨の大臣であり、最も頼りになる片腕だと賞賛したものである。

雍正八(一七三〇)年、西北での紛争が勃発したため、軍機処が設置された。

張廷玉は軍機大臣に任命され、軍機処の性質、官職、職能、紀律等について、厳格な規定を制定した。

その後清末まで王朝の政治中枢となる軍機処の基礎を作り上げたのが、張廷玉だったのである。

軍機処が処理する事柄については、その大きさに関わらず、

「即日以内にすべて完結」させ、決して翌日に持ち越さないことを決めた。

時には轎(かご)の中でもまだ文書に目を通し、一切先送りにしなかった。

雍正帝は「張廷玉一日分の作業、他人なら十日かかっても終えられるとは限らない」と賞賛した。

張沢国氏はいう。

「老宰相(張英)と小宰相(張廷玉)には、今日でも最も必要とされる思想がありました。

それが儒家の根本思想です。

一旦朝廷の官僚となったからには、清正廉潔でなければならない、

進退が美しくなければならない、実績がなければならない、

常に『以天下為己任(天下が我を任じてくれた)』の言葉を忘れない……。

これも古来より官僚たちが、追求すべき共通の理想でしょう」

昨今の中国では、一族郎党を抱き込んでの不正が汚職問題の中で最も頑固な病理となっている。

中央党校の林喆教授は、以前こう語っていた。

「ある中央紀律委員会との対談で責任者が言いました。

汚職事件のほとんどは、最終的に一族郎党が破滅する結果が待っている、と。

つまり昨今の汚職事件の特徴にこの『家族化』にあるということです。

汚職官僚の背後で完全にクリーンな家庭などおよそ見つけることは困難なのです」

この事実に対し、王岐山は去年1月に挙行された十八回中央紀律委員会二次全会で次のように宣言している。

即ち、配偶者・子女がすべてすでに海外に移住している国家公務員への管理と監督を強化する、と。

去年十一月、中央紀律委員会サイトの公式文では、次のように通達が出た。

「新任指導者の配偶者・子女の職業、財産、海外出国等の関連事項公開制度の試行プロジェクトを推行する」

同時に指導者の個人関連事項報告の抜き取り検査・照合弁法を早急に制定し、

精査結果の報告運用と規律違反への懲罰を強化する方針が示された。

国際的にも大きく取り上げられている「裸官」取り締まりがようやく始まったと言っていい。

(裸官: 配偶者や子供を海外に移住させて、不正に蓄財した資産を国外に移したり、

不正発覚の際には自身も国外逃亡を図る悪徳官僚のこと。

中国には資産や家族を置かず、すぐに海外逃亡可能にしている状態が「はだか」と称される)

今年十月、中央紀律委員会と最高法院(裁判所)等の八機関の責任者による中央反腐敗協調チーム国際追逃追臓工作弁公室が発足された。

将来的にはリアルタイムの海外逃亡人員データバンクを作成、国際的な汚職摘発の法執行協力を強化するという。

これにより海外逃亡した官僚の生存空間を縮める方針だ。

――歴史を振り返ると、陳廷敬は親族の不正に遭遇した時、自ら身を隠すことを選んだ。

これに対して張氏親子は、親族に不正問題が起きないようにした。

「張英は長年、科挙試験の主試験官を務めていました。

試験が始まると、会場に入り数ヶ月も出て来ることはできません。

この間、家族はお粥にさえ事欠くように状態になることもありました。

夫人の姚含章は他人に借金すること、助けを求める声を上げることを潔しとしなかったため、

自分の首飾りを質に入れて小麦を買い、その時間を乗り切りました」

と前述の張英後裔、張沢国氏は説明する。

張沢国氏によると、姚含章は桐城の名門一族の出、才女でもあり詩集の著作もあったという。

前述の桐城学派の「四租」にも姚姓の人がいる。

姚家というのは、おそらく桐城では有名な名門一族だったのだろう。

ある時、隣の女中が張家に隣家の女主人の言葉を伝えにやってきた。

張家の玄関から入ると、継ぎ当てのある服を着た婦人が家事をしていたので、張家の女中かと思い、

「お宅のご夫人は、どちらですか」

と聞いた。すると、

「私ですけど、何か」

との答えが返って来たという。

--姚夫人がどれだけ倹約家だったかわかるというものである。

とても政府高官の夫人とは思えない様子だった。

東紫苑記:

つまりびた一文も汚職せず、俸禄だけで暮らせば、

大臣クラスの高官でも女房まで継ぎ当てのある服を着、宝石を質に入れて小麦を買うような生活をしないと、

凌げないような給料体系になっていたということ。

そもそもがおかしいのだ。

--その議論はここでは、これ以上はしないことにしよう。

先に進む。

張英は一時的に故郷に帰った時も、常駐する京師(北京)にあっても、

一年の経費を細心の注意で予算組みをするように家族に求めた。

それを十二に割り、毎月ごとに家計を総括。

別途に一封残して、突発の貧寒の急のために残しておいたという。

もしくは「善事のために残した」。

老宰相は毎年の誕生日にも宴席を設けなかった。

誕生日の祝いをする場合は、宴席を設けるのではなく慈善に充てた。

姚夫人が最低限の予算を算出し、毎年少しずつ貯めて充分な額になると、

服、寝具、食糧を買い、天災の年に一族の人々、ならびに社会の飢民、被災民に寄付した。

張沢国氏はいう。

「老宰相は普段から自分は倹約し、他人には吝嗇しませんでした」

張家では当初、名前に世代ごとに決まった漢字を決めていなかった。

張英の後の世代になり、族譜(家系図)を編纂する時、初めて次世代から使う漢字の韵文を決めた。

それが「聡訓伝家、先沢長存」だという。

「張英のかつての書斎が『聡訓斎』という名前でした。

この韵文は老宰相の精神を末代まで伝えていこう、祖先の恩恵を長く、保存したい、という意味が込められています」

張英とその夫人は、自ら実践することで手本を示し、張家では善事を喜びとする気風が培われた。

「張家の子孫は、これまでに桐城に粮倉を2つ建てました。

普段からお金を出しあい、豊作の年に米を買い貯め、倉庫に保管しておきます。

天災、凶作の年にそれを持ち出して被災民の救済に充てるのです。

被災民はそれを借り受け、豊作の年に返すことができます。

どうしても返すことができなければ、それも追究しませんでした」

張廷玉は、そのような父親の家風作りの信念を受け継いだ。

ある時、殿試で雍正が答案の採点のために目を通していると、元は第五位に審査されており、

二甲に当たる文章があり、勇壮な気勢が秀逸だった。

(二甲は、科挙の最終試験で上位から四位以下、数人のグループを指す。

一甲は、上位三位まで。二甲は四位以下、若干名。三甲はそれ以下のその他大勢を指した)

そこで一甲の第三位に順位を上げようと思った。

答案の封を取ったところ、それがなんと張廷玉の長男張若霭の答案であることがわかった。

張廷玉は事情を知ると、幾度も懇願した。

天下に人材はあまたいる、三年に一度の大試験では誰もが鼎甲(第一甲=上位三人)になりたいと願っている、

すでに高官の職にある自分の息子がさらに一甲の第三位に入り、天下の寒士の先をいけば、

なんとも心が落ち着かない、二甲に列してほしい、

一甲の栄光を天下の寒士らのために留めおきたい、と。

そこまで言われると、雍正帝も渋々張廷玉の懇願に応じるしかなかった。

その代わりに膨大な字数の長い聖諭を発し、張廷玉のかかる心意気を褒め称えたのである。

「張英の六尺巷の故事における謙譲の精神は、張廷玉にも突出して体現されています」

と張沢国氏はいう。

一方、王岐山は第十八回中央紀律委員会第四次全会でこういった。

「中華の伝統文化は、責任文化であり、徳治礼序を大切にしました。

『孝、悌、忠、信、礼、義、廉、耻』が中華文明の遺伝子であり、国のために忠誠を尽くし、

家のために孝行を尽くすのは、何をおいても大切にされなければなりません。

自らの歴史文化を尊重し、文化の根脈を掌握し、その神髄を自らのものとし、

灰汁を取り除き、優れた伝統を貫き通して高揚させ、

家規(家庭の規定)、郷規(村の共同体の規定)、民約を整え、教化の作用を発揮しなければなりません」

王岐山は六尺巷の参観後、中央紀律委員会のサイト上に続けて二篇の文章を発表した。それが、

『徳法相依 相補而行』(徳と法を依(よ)りあわせる 互いに補い合って進むべし)

『譲人三尺又何妨—安徽桐城「六尺巷」の啓示』

である。

前者では

「近年摘発した汚職事件を見ると、人間の姿をしていない役人もその中にはいた。

根本問題は、すべて『徳』の一文字に太原される。つまりは道徳心のかけらもないのだ。

『為政以徳、正心修身』。

党員・官僚は必ず歴史の教訓を今日に生かし、畏怖の心を忘れず、

慎独慎微(周りに人がいなくても、小さなことでもおざなりにしない)、

マナー、ルールを守らなければならない。決して法も天も忘れ果てたような大胆な行いをしてはならない」

後者では

「官僚になるには、まず人として立派でなければならない。人格の昇華には、まず修身が必要」

と述べている。

東紫苑記:

……と何やら小学校の道徳授業のような説教くさい話になっている。

『徳治政治』ですか。

日本人が読むと、何やらいい年になった大人に今さら道徳教育ですかと違和感を覚えるが、

延々と続く熱心な字句のオンパレードに、真剣さは伝わってくる。

道徳の再構築が有効な抑止力になる、と本気で考えていることだけは感じられる。

以下、記事を続ける:

『聡訓斎語』の中には、張英の言葉が多く収められている。

これは張英が自身の生涯の修身心得の総括を記した書物である。

曾国藩は『聡訓斎語』を座右の銘として肌身離さず持ち歩き、その子孫・後裔には終身の書とするよう求めたと言われる。

桐城市地方志弁公室の外には、龍眠河が見えた。

橋がかかっており、張廷玉が資金を出して町に寄付したものだという。

橋の名は『紫来橋』、またの名を『良弼橋』という。

かつてまだ桐城を城壁が取り囲んでいた時代は、城の東門から入り橋を通らなければならなかったが、

洪水になると橋がよく流された。

元代から清代に至るまでこの橋をどれだけ架け直したかわからなかった。

張廷玉は幼い頃故郷に戻った際、橋がなくて人々が苦労しているのを目の当りにした。

いつかきっとこの橋を架け直したいと心に誓ったという。

成人して政府中枢に身をおくようになったある時、

雍正帝が故郷で父親のために祠堂(ほこら)を建てるよう張廷玉に銀1万両を贈った。

祠堂は完成したが、お金は半分以上余った。

張廷玉はさらに自分でも資金を出し、一族の人々からもいくらか寄付を受け3年半をかけてこの橋を完成させた。

橋は頑丈な造りとなっており、その後本体の一部が壊れたとはいえ、

今でも基礎はその当時のまま、市民に頼りにされるインフラとなっている。

ネットからの転載。

紫来橋

こちらもなかなか興味深い内容でした・・・・。

上記の当世の情勢を理解するには、とても役に立ちました・・・。

<

<