2016年5月の記事一覧表:

和[王申]少年物語

国家予算15年分を蓄財していたと言われる世紀の汚職王・和[王申]。その怪物の成立に至るまでの道のりを探る。

記事の一覧表:

2016.5.1. 1、乾隆帝の初恋の相手に瓜二つ

2016.5.2. 2、満州貴族としてはそこそこの家柄

2016.5.3. 3、咸安宮官学へ

2016.5.4. 4、包衣階級の成立と明代の宦官

2016.5.5. 5、アイシンギョロ家と功臣らの関係

2016.5.6. 6、咸安宮官学の教師陣は全員翰林

2016.5.7. 7、ウラの満州語教師

2016.5.8. 8、咸安宮官学、旗人社会の随一の名門校に

2016.5.9. 9、八旗官学と世職幼学

2016.5.10. 10、世職幼学から咸安宮官学に上がれる可能性

2016.5.11. 11、康熙帝の公主たちのモンゴル生活

2016.5.12. 12、北京住まいのモンゴル王公の暮らし

2016.5.13. 13、和[王申]のチベット語

2016.5.14. 14、和[王申]の影に怪僧の影あり?

和[王申]少年物語

国家予算15年分を蓄財していたと言われる世紀の汚職王・和[王申]。その怪物の成立に至るまでの道のりを探る。

記事の一覧表:

1、乾隆帝の初恋の相手に瓜二つ

2、満州貴族としてはそこそこの家柄

3、咸安宮官学へ

4、包衣階級の成立と明代の宦官

5、アイシンギョロ家と功臣らの関係

6、咸安宮官学の教師陣は全員翰林

7、ウラの満州語教師

8、咸安宮官学、旗人社会の随一の名門校に

9、八旗官学と世職幼学

10、世職幼学から咸安宮官学に上がれる可能性

11、康熙帝の公主たちのモンゴル生活

12、北京住まいのモンゴル王公の暮らし

13、和[王申]のチベット語

14、和[王申]の影に怪僧の影あり?

国家予算15年分を蓄財していたと言われる世紀の汚職王・和[王申]。その怪物の成立に至るまでの道のりを探る。

記事の一覧表:

1、乾隆帝の初恋の相手に瓜二つ

2、満州貴族としてはそこそこの家柄

3、咸安宮官学へ

4、包衣階級の成立と明代の宦官

5、アイシンギョロ家と功臣らの関係

6、咸安宮官学の教師陣は全員翰林

7、ウラの満州語教師

8、咸安宮官学、旗人社会の随一の名門校に

9、八旗官学と世職幼学

10、世職幼学から咸安宮官学に上がれる可能性

11、康熙帝の公主たちのモンゴル生活

12、北京住まいのモンゴル王公の暮らし

13、和[王申]のチベット語

14、和[王申]の影に怪僧の影あり?

このような和[王申]兄弟のチベット通の教養は、どこで養われたのか。

他の満州族官僚と何が違ったのか、と考えると、

それはモンゴル人の継母の関係で家にラマ僧が日常的に出入りしていたのでないか、ということが考えられる。

勤めを果たして現金を持ち帰ってくれる和[王申]の父親がすでに他界しているので、

和[王申]一家はおそらくあまり豊かではなかったろう。

いや、かなり困窮していたかもしれない。

一家の収入源は、外地にある土地からの小作料もあったかもしれないが、

まだまだ出世していく継母の父親、伍弥泰(ウミタイ)に無心することに大きく頼っていたはずである。

それでも嫁に行った娘が実家からいくらももらえるものではない。

まさか家にラマ僧を抱えるほどは経済的な余裕はなかっただろう。

しかし伍弥泰(ウミタイ)本家では、ラマ僧を一人や二人常駐させる余裕は十分にあり、

これは彼らにとってのステータスシンボルでもあったろう。

そんな伍弥泰(ウミタイ)家からラマ僧に出張してきて和[王申]家によく出入りしていたことは、充分に考えられる。

和[王申]は精神の鬱屈した少年であった。

複雑な家庭事情、嫡男でありながら、疎んじられる立場。

早熟な少年のうつろで退廃的な空気をラマ僧は認めたことだろう。

伍弥泰(ウミタイ)は当時の蒙古八旗の中では出世頭であり、

経済力、名声から言っても、モンゴル社会では崇拝される存在であったと思われる。

彼が招聘するラマ僧は、それなりの高僧が呼べたはずであり、そのへんのぺえぺえの小坊主ではない。

そもそも(ウミタイ)自身が、政治で中央の中枢に食い込み、

世の中の何もかもを見届けた人物である。

彼は江寧将軍として南京や新疆のイリやウルムチに赴任している。

江寧(南京)は漢族の中心地江南でも精神世界の中心、巣窟である。

この地の士大夫らは、知識も経済力も文明度も極限まで上り詰め、

斜に構え退廃的、かなり扱いにくい連中である。

それら士大夫の支持を得られねば、清朝政権は倒れるといってもいい。

大事な場所である。

また新疆はまだ清朝の版図に入ったばかりの新しい領土のため、

この建設はさまざまな困難を伴ったことと思われる。

このような政治の大舞台で活躍している人物が自宅に僧侶を置くとすれば、

それは何もただ単にお経を読んでいればいいだけではなく、

精神的に高度な哲学的刺激を与えてくれるブレーンを求めているのである。

生半可なレベルの僧では太刀打ちできるものではない。

和[王申]自体もただの少年ではない。

頭も切れる上、両親をなくし、継母と異母兄弟との葛藤の中で揉まれるという

年不相応な苦労を重ねた世をすねた少年である。

軽薄な大人が中途半端な説教をしたって、耳を傾けるものではない。

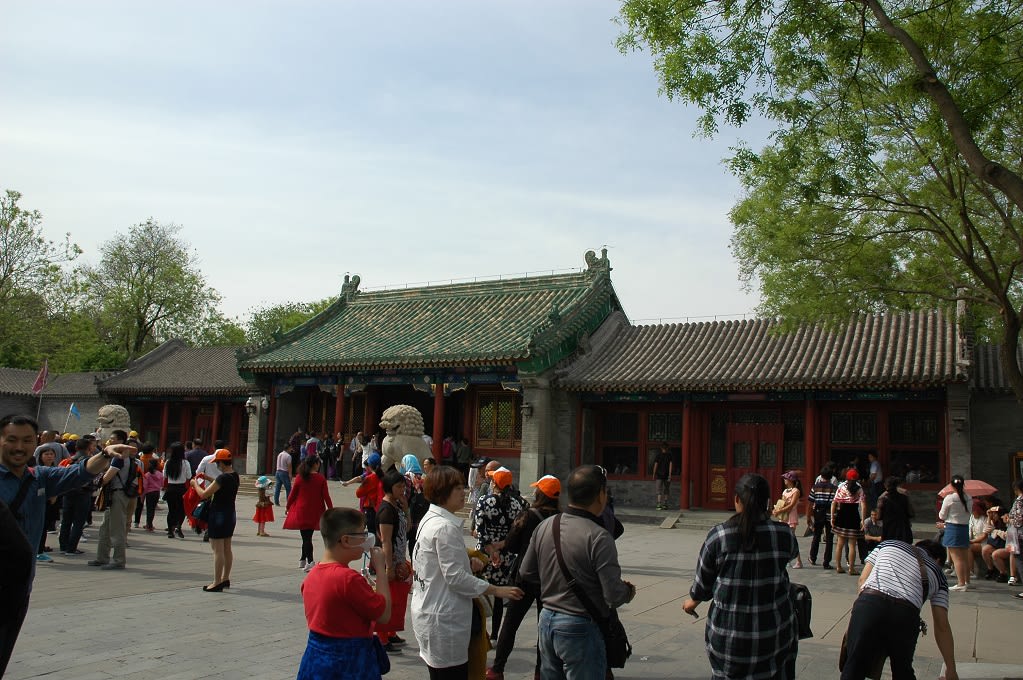

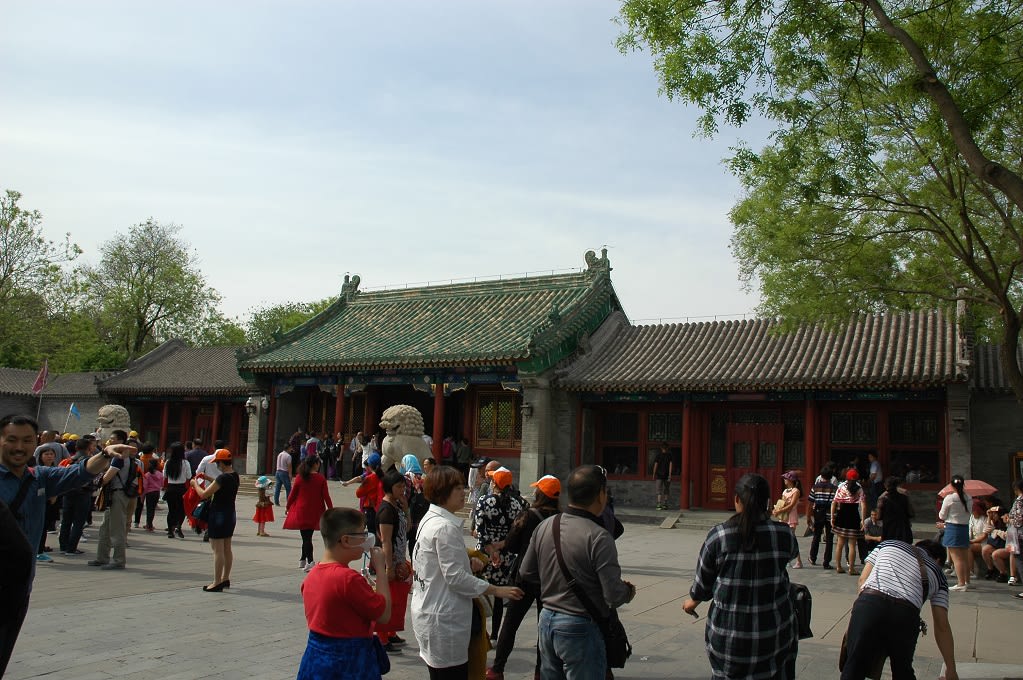

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。最も奥にある花園。

大好きな本です。北京城を守ろうとした梁思成のお話。

ぽちっと、押していただけると、励みになります!

他の満州族官僚と何が違ったのか、と考えると、

それはモンゴル人の継母の関係で家にラマ僧が日常的に出入りしていたのでないか、ということが考えられる。

勤めを果たして現金を持ち帰ってくれる和[王申]の父親がすでに他界しているので、

和[王申]一家はおそらくあまり豊かではなかったろう。

いや、かなり困窮していたかもしれない。

一家の収入源は、外地にある土地からの小作料もあったかもしれないが、

まだまだ出世していく継母の父親、伍弥泰(ウミタイ)に無心することに大きく頼っていたはずである。

それでも嫁に行った娘が実家からいくらももらえるものではない。

まさか家にラマ僧を抱えるほどは経済的な余裕はなかっただろう。

しかし伍弥泰(ウミタイ)本家では、ラマ僧を一人や二人常駐させる余裕は十分にあり、

これは彼らにとってのステータスシンボルでもあったろう。

そんな伍弥泰(ウミタイ)家からラマ僧に出張してきて和[王申]家によく出入りしていたことは、充分に考えられる。

和[王申]は精神の鬱屈した少年であった。

複雑な家庭事情、嫡男でありながら、疎んじられる立場。

早熟な少年のうつろで退廃的な空気をラマ僧は認めたことだろう。

伍弥泰(ウミタイ)は当時の蒙古八旗の中では出世頭であり、

経済力、名声から言っても、モンゴル社会では崇拝される存在であったと思われる。

彼が招聘するラマ僧は、それなりの高僧が呼べたはずであり、そのへんのぺえぺえの小坊主ではない。

そもそも(ウミタイ)自身が、政治で中央の中枢に食い込み、

世の中の何もかもを見届けた人物である。

彼は江寧将軍として南京や新疆のイリやウルムチに赴任している。

江寧(南京)は漢族の中心地江南でも精神世界の中心、巣窟である。

この地の士大夫らは、知識も経済力も文明度も極限まで上り詰め、

斜に構え退廃的、かなり扱いにくい連中である。

それら士大夫の支持を得られねば、清朝政権は倒れるといってもいい。

大事な場所である。

また新疆はまだ清朝の版図に入ったばかりの新しい領土のため、

この建設はさまざまな困難を伴ったことと思われる。

このような政治の大舞台で活躍している人物が自宅に僧侶を置くとすれば、

それは何もただ単にお経を読んでいればいいだけではなく、

精神的に高度な哲学的刺激を与えてくれるブレーンを求めているのである。

生半可なレベルの僧では太刀打ちできるものではない。

和[王申]自体もただの少年ではない。

頭も切れる上、両親をなくし、継母と異母兄弟との葛藤の中で揉まれるという

年不相応な苦労を重ねた世をすねた少年である。

軽薄な大人が中途半端な説教をしたって、耳を傾けるものではない。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。最も奥にある花園。

| 北京再造―古都の命運と建築家梁思成 |

| 多田 麻美 | |

| 集広舎 |

大好きな本です。北京城を守ろうとした梁思成のお話。

ぽちっと、押していただけると、励みになります!

和[王申](満州名ヘシェン)は、後に他人にはない特技を身につけていた。

---チベット語への精通である。

これは清朝全体を通しても珍しい。

満州族なら乾隆時代以降は、もちろん漢語は自由に操れただろうし、

モンゴル語は教養としてかなり浸透していた。

康熙帝や乾隆帝と言った皇帝自らもモンゴル王公らとモンゴル語で会話している。

・・・ここまでは、当時の満州族官僚にとっては常識の範囲内である。

しかしチベット語となると話は別で、そうそう誰でも操れたわけではない。

和[王申]のチベット語が、確かに特殊技能だったことは、後に乾隆帝がこれを褒めていることでも知れる。

乾隆五十七年(1792)四月、グルカ(現在のネパール)がチベットに侵入、清朝は軍隊を派遣し、国境紛争となった。

紛争が解決し、功労者の表彰を行うため、

翌年五月、功労者十五人の肖像画を作り、紫光閣に飾り、宴会を行った。

「御制平定廓弥喀(グルカ)十五功臣図賛」は、肖像画に乾隆帝が一人一人コメントを施したものである。

この中には和[王申]も含まれており、「大学士三等忠襄伯和[王申]」に対するコメントは、こうである。

「国家用武、帷幄糸綸、事殊四朝。原注、謂漢唐宋明、清文、漢文、蒙古、西番(チベット)頗通大義。

原注、去歳用兵之際、所有指示機宜、毎兼用清漢文、此分頌給達頼喇[口+麻](ダライラマ)、

及伝諭廓弥喀(グルカ)勅書、併兼用蒙古、西番字。

臣工中通暁西番字者、殊難其人、唯和[王申]承旨書諭、具能弁理秩如、勤労書旨、見称能事。」

大体の意味は、

「国が戦争をする際、政策決定に大きく貢献し、その功績は過去の四王朝にも稀に見るものだ。

原注、漢唐宋明の歴史、満州語、漢語、モンゴル、チベットの事情に詳しい。

原注、昨年軍隊動員の際、すべての指示は満州語と漢文を併用し、ダライラマに通達した。

グルカ側に出す勅令はモンゴル語とチベット語で書いた。

臣下でチベット語に精通する者はきわめて稀であり、

ただ和[王申]だけが上諭を書くことができ、その有能さが知れる。」

と言ったところである。

グルカへの国書はチベット語で書かれ、

あまたいる大臣らの中でも和[王申]しかその役目を果たすことができなかったことがわかる。

またグルカとの外交や戦争、交渉を進める段階で、和[王申]が政策決定に大きな発言権を持ち、

その根本となるのが、古今東西の歴史への精通というのである。

過去にも唐代にチベット(当時は吐番)が長安に侵入してきたことや、

その後のチベットとの交流に詳しかったことがわかり、

いわばチベット問題のエキスパートである。

和[王申]のそのようなチベット語エキスパートのスキルがいつ、どのように養われたのか---。

・・・と考える時、家庭の中のモンゴル人継母の存在が浮かび上がる。

なぜなら、咸安宮官学では確かにチベット語を教えるが、

同じ学校の先輩である阿桂などには、このような特技はない。

やはり学校教育以外に特殊な環境があったと考えるしかないのである。

それがモンゴル人の継母がよく実家から呼び入れていたラマ僧の存在ではないのだろうか。

ラマ僧はモンゴル人と言えども、チベット語に精通している。

チベットと縁が深かったのは、一蓮托生で生きていた和[王申]の弟・和琳(満州名ヘリエン)も同様だ。

乾隆五十七年(1792)、グルカ(現在のネパール)との国境紛争があった際、

和琳は軍糧調達係りとして従軍した。

この戦争は、兄の和[王申]も政策決定から国書起草に至るまで深く関わった事件である。

弟の和琳もチベットで三年を過ごす。

乾隆帝が和琳に書き送っている上諭にはこんな言葉がある。

「和琳は平素より仏教に帰依しているが、このたびチベットでの政務でダライ、パンチェン(ラマ)に会うときは、

通常の礼儀内に収めなくてはならない。

立場はダライ、パンチェンと対等なのだから、そのことを忘れるべからず(必要以上に崇拝したり、へりくだったりするな)。

以前の習慣は必ず改めよ。」

この乾隆帝の言葉からも、和琳のラマ教帰依が周囲の人々に広く知られていたことがわかる。

乾隆帝は、和琳がダライラマやパンチェンラマを神様のように崇拝して、

宗主国の使者として派遣されている威厳を失うことを恐れたのだ。

そんな心配をされるくらい和琳は、ピュアで純粋な性格だったのだろう。

出世街道を突っ走る兄に、兄弟の情にほだされるままに必死につま転びながらついていく図が思い浮かぶ。

和[王申]がチベット語が得意だったように、和琳も他の満州官僚よりは、

かなりチベット事情に詳しかったことが想像できる。

和[王申]兄弟はラマ教と特に縁が深かったのだ。

和琳のチベット滞在の苦労が伺える詩が残っている。

厳しい自然環境の中で書かれた詩にはその辺境で暮らす哀愁が伝わる。

野菜のないチベットでは中央から派遣された兵らのために四川からリレーで野菜を運ぶ。

「到此空嗟色香改 ここまで運ばれると色も香りも全然ない。

(中略)

吟詩大嚼挑銀灯

瓜茄有霊幸知己

大いに詩を吟じ、むしゃむしゃと野菜にかぶりつき、明かりを思いっきり明るく調節する。

きゅうりやなすびも私のような知己を得て幸せじゃ。」

--色も香りもなくても、数ヶ月ぶりに見る野菜。

あまりの嬉しさに油の明かりを大いに開け、

宴を張って仲間たちと夜の耽るのも忘れ、交互に詩をひねり出したことだろう。

仕事の面では、和琳が担当していた軍糧供給は軍隊の命である。

辺境の砂漠や山の中、軍糧が届いた地点までは勝ちつづけることができる。

軍糧のフロンティアが戦勝のフロンティアなのだ。

和琳は、重要な役目を担っていた。

和[王申]が中央で政策を決定し、弟に最大限の支持を与えて助けてやったことだろう。

和琳は、チベットで故郷に帰れない役夫らに救済措置を取ってもいる。

グルカと戦うため、チベットでの食糧調達は限界があった。

そのため四川省から険しい山を越えて軍量を運ばなければならなかった。

政府軍は四川で役夫を雇い、これを運ばせたが、

多くの役夫はチベットで放り出された後、故郷に戻れず、悲惨な状態にあった。

帰るための旅費もまかなえず、乞食をしながら四川へと帰った。

「可憐役夫衆 気の毒な役夫衆らよ。

帰路嗟逍遥 帰り道はああ、なんと遙に遠いことか。

雪峰七十二 雪の峰を越えること七十二。

斗日寒威驕 太陽は大きいが、寒さは威厳高く立ちはだかる。

人可万里歩 人は万里の道のりでも歩くことはできるが、

腹難終日枵 腹が減っては、一日中空しく叫ぶだけ。

家郷忍棄置 家の家族は棄て置くに忍びない。

乞食度昏朝 乞食をして過ごしてでも帰り着かねば。」

和琳はこれを見るに見かね、私財をなげうち、

この流浪の役夫らを故郷に護送してやった。

その数は二百人あまりあったという。

細やかな心遣いから人柄が伝わる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。最も奥にある花園。

多田麻美さんの翻訳書

古き良き北京を知りたいならぜひー!

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

---チベット語への精通である。

これは清朝全体を通しても珍しい。

満州族なら乾隆時代以降は、もちろん漢語は自由に操れただろうし、

モンゴル語は教養としてかなり浸透していた。

康熙帝や乾隆帝と言った皇帝自らもモンゴル王公らとモンゴル語で会話している。

・・・ここまでは、当時の満州族官僚にとっては常識の範囲内である。

しかしチベット語となると話は別で、そうそう誰でも操れたわけではない。

和[王申]のチベット語が、確かに特殊技能だったことは、後に乾隆帝がこれを褒めていることでも知れる。

乾隆五十七年(1792)四月、グルカ(現在のネパール)がチベットに侵入、清朝は軍隊を派遣し、国境紛争となった。

紛争が解決し、功労者の表彰を行うため、

翌年五月、功労者十五人の肖像画を作り、紫光閣に飾り、宴会を行った。

「御制平定廓弥喀(グルカ)十五功臣図賛」は、肖像画に乾隆帝が一人一人コメントを施したものである。

この中には和[王申]も含まれており、「大学士三等忠襄伯和[王申]」に対するコメントは、こうである。

「国家用武、帷幄糸綸、事殊四朝。原注、謂漢唐宋明、清文、漢文、蒙古、西番(チベット)頗通大義。

原注、去歳用兵之際、所有指示機宜、毎兼用清漢文、此分頌給達頼喇[口+麻](ダライラマ)、

及伝諭廓弥喀(グルカ)勅書、併兼用蒙古、西番字。

臣工中通暁西番字者、殊難其人、唯和[王申]承旨書諭、具能弁理秩如、勤労書旨、見称能事。」

大体の意味は、

「国が戦争をする際、政策決定に大きく貢献し、その功績は過去の四王朝にも稀に見るものだ。

原注、漢唐宋明の歴史、満州語、漢語、モンゴル、チベットの事情に詳しい。

原注、昨年軍隊動員の際、すべての指示は満州語と漢文を併用し、ダライラマに通達した。

グルカ側に出す勅令はモンゴル語とチベット語で書いた。

臣下でチベット語に精通する者はきわめて稀であり、

ただ和[王申]だけが上諭を書くことができ、その有能さが知れる。」

と言ったところである。

グルカへの国書はチベット語で書かれ、

あまたいる大臣らの中でも和[王申]しかその役目を果たすことができなかったことがわかる。

またグルカとの外交や戦争、交渉を進める段階で、和[王申]が政策決定に大きな発言権を持ち、

その根本となるのが、古今東西の歴史への精通というのである。

過去にも唐代にチベット(当時は吐番)が長安に侵入してきたことや、

その後のチベットとの交流に詳しかったことがわかり、

いわばチベット問題のエキスパートである。

和[王申]のそのようなチベット語エキスパートのスキルがいつ、どのように養われたのか---。

・・・と考える時、家庭の中のモンゴル人継母の存在が浮かび上がる。

なぜなら、咸安宮官学では確かにチベット語を教えるが、

同じ学校の先輩である阿桂などには、このような特技はない。

やはり学校教育以外に特殊な環境があったと考えるしかないのである。

それがモンゴル人の継母がよく実家から呼び入れていたラマ僧の存在ではないのだろうか。

ラマ僧はモンゴル人と言えども、チベット語に精通している。

チベットと縁が深かったのは、一蓮托生で生きていた和[王申]の弟・和琳(満州名ヘリエン)も同様だ。

乾隆五十七年(1792)、グルカ(現在のネパール)との国境紛争があった際、

和琳は軍糧調達係りとして従軍した。

この戦争は、兄の和[王申]も政策決定から国書起草に至るまで深く関わった事件である。

弟の和琳もチベットで三年を過ごす。

乾隆帝が和琳に書き送っている上諭にはこんな言葉がある。

「和琳は平素より仏教に帰依しているが、このたびチベットでの政務でダライ、パンチェン(ラマ)に会うときは、

通常の礼儀内に収めなくてはならない。

立場はダライ、パンチェンと対等なのだから、そのことを忘れるべからず(必要以上に崇拝したり、へりくだったりするな)。

以前の習慣は必ず改めよ。」

この乾隆帝の言葉からも、和琳のラマ教帰依が周囲の人々に広く知られていたことがわかる。

乾隆帝は、和琳がダライラマやパンチェンラマを神様のように崇拝して、

宗主国の使者として派遣されている威厳を失うことを恐れたのだ。

そんな心配をされるくらい和琳は、ピュアで純粋な性格だったのだろう。

出世街道を突っ走る兄に、兄弟の情にほだされるままに必死につま転びながらついていく図が思い浮かぶ。

和[王申]がチベット語が得意だったように、和琳も他の満州官僚よりは、

かなりチベット事情に詳しかったことが想像できる。

和[王申]兄弟はラマ教と特に縁が深かったのだ。

和琳のチベット滞在の苦労が伺える詩が残っている。

厳しい自然環境の中で書かれた詩にはその辺境で暮らす哀愁が伝わる。

野菜のないチベットでは中央から派遣された兵らのために四川からリレーで野菜を運ぶ。

「到此空嗟色香改 ここまで運ばれると色も香りも全然ない。

(中略)

吟詩大嚼挑銀灯

瓜茄有霊幸知己

大いに詩を吟じ、むしゃむしゃと野菜にかぶりつき、明かりを思いっきり明るく調節する。

きゅうりやなすびも私のような知己を得て幸せじゃ。」

--色も香りもなくても、数ヶ月ぶりに見る野菜。

あまりの嬉しさに油の明かりを大いに開け、

宴を張って仲間たちと夜の耽るのも忘れ、交互に詩をひねり出したことだろう。

仕事の面では、和琳が担当していた軍糧供給は軍隊の命である。

辺境の砂漠や山の中、軍糧が届いた地点までは勝ちつづけることができる。

軍糧のフロンティアが戦勝のフロンティアなのだ。

和琳は、重要な役目を担っていた。

和[王申]が中央で政策を決定し、弟に最大限の支持を与えて助けてやったことだろう。

和琳は、チベットで故郷に帰れない役夫らに救済措置を取ってもいる。

グルカと戦うため、チベットでの食糧調達は限界があった。

そのため四川省から険しい山を越えて軍量を運ばなければならなかった。

政府軍は四川で役夫を雇い、これを運ばせたが、

多くの役夫はチベットで放り出された後、故郷に戻れず、悲惨な状態にあった。

帰るための旅費もまかなえず、乞食をしながら四川へと帰った。

「可憐役夫衆 気の毒な役夫衆らよ。

帰路嗟逍遥 帰り道はああ、なんと遙に遠いことか。

雪峰七十二 雪の峰を越えること七十二。

斗日寒威驕 太陽は大きいが、寒さは威厳高く立ちはだかる。

人可万里歩 人は万里の道のりでも歩くことはできるが、

腹難終日枵 腹が減っては、一日中空しく叫ぶだけ。

家郷忍棄置 家の家族は棄て置くに忍びない。

乞食度昏朝 乞食をして過ごしてでも帰り着かねば。」

和琳はこれを見るに見かね、私財をなげうち、

この流浪の役夫らを故郷に護送してやった。

その数は二百人あまりあったという。

細やかな心遣いから人柄が伝わる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。最も奥にある花園。

| 乾隆帝の幻玉―老北京(ラオベイジン)骨董異聞 |

| 劉 一達,多田 麻美 | |

| 中央公論新社 |

多田麻美さんの翻訳書

古き良き北京を知りたいならぜひー!

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

正史には伝わらない和[王申](満州名ヘシェン)の幼年期に肉薄するため、

さまざまな方向から分析を試みている。

思春期に大きな影響を与えたと思われるのは、なさぬ仲の継母、伍弥泰(ウミタイ)の娘である。

十歳前後で父親が他界しているため、この継母が家庭で絶対的な権力を握っていただろうと想像するからである。

彼女はモンゴル人である。

その影響の大きさのほどを続けて分析して行こうと思う。

再び和[王申]より百年後の清末西太后の時代の記述を見ていくことにしよう。

清末のモンゴル王公の一人に、ハルハ親王の那彦図(ナヤントゥー)(サイイン・ノヤン部出身)がいる。

ご先祖様の策凌(ツェリン)が康熙年間、オイラート部の平定で戦功を立てて以来、

清初からすでに京師(北京)に王府を構え、京師で暮らすこと二百年近くとなっていた。

ほとんど京師の習慣に染まってしまっているのではないか、といいたくなるが、

経済基盤(そこから上がる年貢)である土地がモンゴルにある以上、影響力はある。

清の朝廷はモンゴル王公に対して、

「最初の子供を必ずモンゴル現地に帰って産み落とし、教育せよ」

と言う規定を設けていた。

少なくとも十歳までは北京に連れてきてはならない、と。

この規定を見る限り、幼少期にモンゴル現地で育てられた殿様、格格(ゴーゴ・姫様)は案外多かったのかもしれない、

と想像することができる。

また家庭内の私塾では、モンゴル現地からモンゴル語の教師を呼び寄せ、モンゴル語の教育に当たらせたという。

満州族の王府と違い、モンゴル王府では宦官も使わなかった。

王らは代々清朝皇室の公主や満州族の娘を正妻や側室にもらってきた。

那彦図(ナヤントゥー)の正福晋(フジン・夫人)は慶親王の娘、

以下六人の側福晋(側室)のうち、少なくとも半分は満州族である。

皇室から嫁いでくる公主らは、時に自分が小さい頃から使っている宦官を連れてきたが、

モンゴル王府では彼らに仕事をさせなかったので、

じきに手持ち無沙汰でつまらなくなり、他家に転属を希望して出て行ってしまうという。

以上の記述を見る限り、清末のモンゴル的習慣が薄れる傾向にある時代でもこうだったのだから、

これより百年以上前の人である和[王申]の継母は、こてこてのモンゴル人だったと想像することができる。

和[王申](満州名ヘシェン)の家は、モンゴル人の継母が来たことで、

家庭内の雰囲気が一変したことだろう。

前述のとおり、新郎よりも格上の家柄から嫁いだこともあり、

態度でかく、遠慮もなかったものと思われる。

母語はモンゴル語だった可能性も高い。

満州語や中国語はもちろん、意思疎通程度の教養はある。

連れてきた女中、下僕はすべてモンゴル人。

季節ごとに大量の乳製品が送り届けられ、厨房からは常に濃厚なチーズの匂いが漂う・・・・。

満州族はここまで羊や乳製品どっぷりの習慣ではない。

前述の清末のモンゴル親王・那彦図(ナヤントゥー・略して那王(ナー・ワン))の家には、

常駐のラマ僧が二、三人いたという。

那王府では、大晦日の夜には、家廟のある院の中庭に

小さなモンゴル・ゲル(天幕=包(パオ))を組み立てて多くのラマ僧を呼び、中で両側に座らせて読経させた。

これは満州族にはない、北京在住のモンゴル王公独特の習慣と言える。

満州族も「満蒙一家」政策の下、チベット仏教を受け入れはしたが、

家にラマ僧を常駐させたり、年越しに呼び入れたりするほど信仰熱心ではなかった。

この点、王公にいたるまで息子のうち少なくとも一人を必ず寺に入れてラマ僧にするモンゴルは、

チベット仏教の浸透の深さが違うというものだ。

和[王申]の継母の父・伍弥泰(ウミタイ)は、モンゴル王公ではない。

蒙古八旗所属の旗人であり、やや身分は異なる。

建国当時、満州族はモンゴル族を帰属させる段階で、そのリーダーらをそのまま王公として冊封した。

モンゴルではチンギスハンの時代以降、

その直系子孫を崇拝してリーダーに推戴する伝統ができ、

彼らをボルジギンと言った。

清朝が冊封した王公らもほとんどがボルジギンである。

満州族の王は世代が下がるごとに格下げされていく。

ある皇族が手柄を立てて親王に冊封されても、死んで息子が後を継ぐとワンランク下の群王に格下げとなる。

その下はさらに下げられ、数世代で無冠となってしまうようにできているのである。

これに対して、モンゴル王公は別扱いで「世襲罔替(せしゅうもうたい)」、

つまり世代が下がってもランクが下がらない、末代まで親王は親王のまま、という特権を与えられていた。

建国から一貫して国の主力軍事力であり続けたモンゴル族への優遇の体現である。

彼らはモンゴルの地に自らの領土と属民を抱え、ある程度の自治が認められていた。

伍弥泰(ウミタイ)はボルジギンではないし、領土を持つ王公でもない。

蒙古正黄旗(もうこせいこうき)の所属である。

先祖の巴頼都爾奔奈(バライドルボンナ)は察哈爾(チャハール)のに暮らしていたが、

太宗ホンタイジの時代に帰属し、頭等男爵を授かった。

男爵は正二品の爵位、王公の爵位とはまったく別系統である。

清代の爵位は宗室(=皇室)爵位、異姓功臣爵位、蒙古爵位に分かれており、

伍弥泰(ウミタイ)の先祖は「異姓功臣爵位」というカテゴリーの中で、男爵を授かっていたのである。

その後、伍弥泰(ウミタイ)の父親・阿喇納(アラナ)の世代でトルファン将軍まで出世し、

男爵よりさらに二ランク上の伯爵を授かった。

伍弥泰(ウミタイ)は父親の爵位を継いで三頭伯の位をそのまま受け継ぐ。

蒙古八旗の中では上の下程度に入る家柄だったといえる。

このように伍弥泰(ウミタイ)は、王公ほど生まれはよくなかったが、

自らの実力で涼州将軍、江寧将軍などを歴任し、正二品以上の高官となった。

経済的にも王府に匹敵するくらいの屋敷と消費力はあったと思われる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。最も奥にある花園。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

さまざまな方向から分析を試みている。

思春期に大きな影響を与えたと思われるのは、なさぬ仲の継母、伍弥泰(ウミタイ)の娘である。

十歳前後で父親が他界しているため、この継母が家庭で絶対的な権力を握っていただろうと想像するからである。

彼女はモンゴル人である。

その影響の大きさのほどを続けて分析して行こうと思う。

再び和[王申]より百年後の清末西太后の時代の記述を見ていくことにしよう。

清末のモンゴル王公の一人に、ハルハ親王の那彦図(ナヤントゥー)(サイイン・ノヤン部出身)がいる。

ご先祖様の策凌(ツェリン)が康熙年間、オイラート部の平定で戦功を立てて以来、

清初からすでに京師(北京)に王府を構え、京師で暮らすこと二百年近くとなっていた。

ほとんど京師の習慣に染まってしまっているのではないか、といいたくなるが、

経済基盤(そこから上がる年貢)である土地がモンゴルにある以上、影響力はある。

清の朝廷はモンゴル王公に対して、

「最初の子供を必ずモンゴル現地に帰って産み落とし、教育せよ」

と言う規定を設けていた。

少なくとも十歳までは北京に連れてきてはならない、と。

この規定を見る限り、幼少期にモンゴル現地で育てられた殿様、格格(ゴーゴ・姫様)は案外多かったのかもしれない、

と想像することができる。

また家庭内の私塾では、モンゴル現地からモンゴル語の教師を呼び寄せ、モンゴル語の教育に当たらせたという。

満州族の王府と違い、モンゴル王府では宦官も使わなかった。

王らは代々清朝皇室の公主や満州族の娘を正妻や側室にもらってきた。

那彦図(ナヤントゥー)の正福晋(フジン・夫人)は慶親王の娘、

以下六人の側福晋(側室)のうち、少なくとも半分は満州族である。

皇室から嫁いでくる公主らは、時に自分が小さい頃から使っている宦官を連れてきたが、

モンゴル王府では彼らに仕事をさせなかったので、

じきに手持ち無沙汰でつまらなくなり、他家に転属を希望して出て行ってしまうという。

以上の記述を見る限り、清末のモンゴル的習慣が薄れる傾向にある時代でもこうだったのだから、

これより百年以上前の人である和[王申]の継母は、こてこてのモンゴル人だったと想像することができる。

和[王申](満州名ヘシェン)の家は、モンゴル人の継母が来たことで、

家庭内の雰囲気が一変したことだろう。

前述のとおり、新郎よりも格上の家柄から嫁いだこともあり、

態度でかく、遠慮もなかったものと思われる。

母語はモンゴル語だった可能性も高い。

満州語や中国語はもちろん、意思疎通程度の教養はある。

連れてきた女中、下僕はすべてモンゴル人。

季節ごとに大量の乳製品が送り届けられ、厨房からは常に濃厚なチーズの匂いが漂う・・・・。

満州族はここまで羊や乳製品どっぷりの習慣ではない。

前述の清末のモンゴル親王・那彦図(ナヤントゥー・略して那王(ナー・ワン))の家には、

常駐のラマ僧が二、三人いたという。

那王府では、大晦日の夜には、家廟のある院の中庭に

小さなモンゴル・ゲル(天幕=包(パオ))を組み立てて多くのラマ僧を呼び、中で両側に座らせて読経させた。

これは満州族にはない、北京在住のモンゴル王公独特の習慣と言える。

満州族も「満蒙一家」政策の下、チベット仏教を受け入れはしたが、

家にラマ僧を常駐させたり、年越しに呼び入れたりするほど信仰熱心ではなかった。

この点、王公にいたるまで息子のうち少なくとも一人を必ず寺に入れてラマ僧にするモンゴルは、

チベット仏教の浸透の深さが違うというものだ。

和[王申]の継母の父・伍弥泰(ウミタイ)は、モンゴル王公ではない。

蒙古八旗所属の旗人であり、やや身分は異なる。

建国当時、満州族はモンゴル族を帰属させる段階で、そのリーダーらをそのまま王公として冊封した。

モンゴルではチンギスハンの時代以降、

その直系子孫を崇拝してリーダーに推戴する伝統ができ、

彼らをボルジギンと言った。

清朝が冊封した王公らもほとんどがボルジギンである。

満州族の王は世代が下がるごとに格下げされていく。

ある皇族が手柄を立てて親王に冊封されても、死んで息子が後を継ぐとワンランク下の群王に格下げとなる。

その下はさらに下げられ、数世代で無冠となってしまうようにできているのである。

これに対して、モンゴル王公は別扱いで「世襲罔替(せしゅうもうたい)」、

つまり世代が下がってもランクが下がらない、末代まで親王は親王のまま、という特権を与えられていた。

建国から一貫して国の主力軍事力であり続けたモンゴル族への優遇の体現である。

彼らはモンゴルの地に自らの領土と属民を抱え、ある程度の自治が認められていた。

伍弥泰(ウミタイ)はボルジギンではないし、領土を持つ王公でもない。

蒙古正黄旗(もうこせいこうき)の所属である。

先祖の巴頼都爾奔奈(バライドルボンナ)は察哈爾(チャハール)のに暮らしていたが、

太宗ホンタイジの時代に帰属し、頭等男爵を授かった。

男爵は正二品の爵位、王公の爵位とはまったく別系統である。

清代の爵位は宗室(=皇室)爵位、異姓功臣爵位、蒙古爵位に分かれており、

伍弥泰(ウミタイ)の先祖は「異姓功臣爵位」というカテゴリーの中で、男爵を授かっていたのである。

その後、伍弥泰(ウミタイ)の父親・阿喇納(アラナ)の世代でトルファン将軍まで出世し、

男爵よりさらに二ランク上の伯爵を授かった。

伍弥泰(ウミタイ)は父親の爵位を継いで三頭伯の位をそのまま受け継ぐ。

蒙古八旗の中では上の下程度に入る家柄だったといえる。

このように伍弥泰(ウミタイ)は、王公ほど生まれはよくなかったが、

自らの実力で涼州将軍、江寧将軍などを歴任し、正二品以上の高官となった。

経済的にも王府に匹敵するくらいの屋敷と消費力はあったと思われる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。最も奥にある花園。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

和[王申](満州名ヘシェン)が、少年時代にお金に苦労したのは、父親の早逝のためであったが、

この頃、一家の財布を握る主婦には、実家の助けがなかったのだろうかという疑問が湧きあがる。

和[王申]の継母は、吏部尚書・伍弥泰(ウミタイ)の娘である。

伍弥泰(ウミタイ)は満州人ではなく、モンゴル人だ。

「満蒙通婚」は清の建国以来の伝統である。

満州の原野にいたときから、満州族は帰順したモンゴル族の戦力に頼ってきた。

満州皇族の娘はモンゴル人に嫁ぎ、モンゴル人の娘は多くが満州族に嫁いだ。

この習慣は清末まで三百年近く続いた。

初期の頃、草原に嫁ぐ娘たちは大変な思いをしたようである。

康熙帝の時代、まだ北の草原が完全に平定されていなかったこともあり、

とりわけモンゴル族との関係強化が重要であった。

十八歳以上まで成長した公主九人中、実に七人がモンゴル王公に嫁いでいる。

康熙帝の第十五皇女が、阿拉善(アラシャン)旗に嫁いだが、

父である康熙帝に

「モンゴル人の羊くさい体臭が我慢できない」

「夜は人気のない草原でゲルに寝泊りするのが怖くてたまらない」

と書き送っている。

これに対して康熙帝は、

「羊肉を食べるのは民族の習慣だから我慢せよ」

「野外生活がいやな点については住まいを建てなさい」

と返事した。

こうして阿拉善旗の中心、定遠営(ていえんえい)に[馬付]馬(フーマー・皇帝の娘婿)府を建ててやったという。

和[王申]の幼年時代はこの時代より五十年ほど後のため、多くのモンゴル人は北京で生まれ育っており、

カルチャーショックはここまで大きくはなかったと思われる。

現に伍弥泰(ウミタイ)も青年時代から宮中の職についているところを見ると、

北京で育った気配が濃厚だ。

それでも、まったく北京の満州族に同化していたかというと、そうでもなかったようである。

このような家庭ではどういう現象があったのか、と考えるとき、清末のいくらかの記述を参考にすることができる。

例えば西太后時代の郡王・載[さんずい+猗] (道光帝の孫)「端王」は、後妻にモンゴル人女性をもらった。

阿拉善(アラシャン)旗の和碩阿拉善親王・貢桑朱爾默特(コンサン・チュルモト)の娘、羅王の妹である。

前述の康熙帝の娘が嫁いだモンゴル王は、彼らの先祖に当たる。

羅王は満州族に嫁いだ妹のために、嫁ぎ先に羊の丸焼きを作るための専用施設を作ってやったという。

羊を丸ごとつるして木炭であぶり焼きにする部屋である。

この羊の丸焼きを大きな板に乗せてふるまう。

客人らは持参のナイフで自ら羊の肉を切り取って食べ、これまた持参の木椀(銀で縁取りが施されている)に酒を入れて飲む。

この作法を「武喫」というなり。

端王府ではこうしてモンゴルの親戚をもてなしたという。

・・・・清末でこのとおりであるから、和[王申]の家に嫁いで来た継母もいくらか草原の香りを持ち込んだことだろう。

伍弥泰(ウミタイ)が吏部尚書まで上り詰めたのは、乾隆四十八年(1783)以降のことであり、

和[王申]が十歳前後でつらい少年時代を送っていた乾隆二十五年ごろは、専ら外地勤務であった。

チベット防衛の最前線、青海高原の西寧(せいねい)、江寧(南京)、

遥かシルクロードのイリ、ウルムチなど、首都にはろくに居ついた試しがない。

ポストは西寧、江寧では将軍職、収入も決して悪くない。

が、何分外地にいる時間が長い分だけ、

子供たちの行く先をこまごま世話してやることはできなかったのだろうと想像する。

正史には伝わらない和[王申](満州名ヘシェン)の幼年期に肉薄するため、

さまざまな方向から分析を試みている。

思春期に大きな影響を与えたと思われるのは、なさぬ仲の継母、伍弥泰(ウミタイ)の娘である。

十歳前後で父親が他界しているため、この継母が家庭で絶対的な権力を握っていただろうと想像するからである。

彼女はモンゴル人である。

その影響の大きさのほどを続けて分析して行こうと思う。

再び和[王申]より百年後の清末西太后の時代の記述を見ていくことにしよう。

清末のモンゴル王公の一人に、ハルハ親王の那彦図(ナヤントゥー)(サイイン・ノヤン部出身)がいる。

ご先祖様の策凌(ツェリン)が康熙年間、オイラート部の平定で戦功を立てて以来、

清初からすでに京師(北京)に王府を構え、京師で暮らすこと二百年近くとなっていた。

ほとんど京師の習慣に染まってしまっているのではないか、といいたくなるが、

経済基盤(そこから上がる年貢)である土地がモンゴルにある以上、影響力はある。

清の朝廷はモンゴル王公に対して、

「最初の子供を必ずモンゴル現地に帰って産み落とし、教育せよ」

と言う規定を設けていた。

少なくとも十歳までは北京に連れてきてはならない、と。

この規定を見る限り、幼少期にモンゴル現地で育てられた殿様、格格(ゴーゴ・姫様)は案外多かったのかもしれない、

と想像することができる。

また家庭内の私塾では、モンゴル現地からモンゴル語の教師を呼び寄せ、モンゴル語の教育に当たらせたという。

満州族の王府と違い、モンゴル王府では宦官も使わなかった。

王らは代々清朝皇室の公主や満州族の娘を正妻や側室にもらってきた。

那彦図(ナヤントゥー)の正福晋(フジン・夫人)は慶親王の娘、

以下六人の側福晋(側室)のうち、少なくとも半分は満州族である。

皇室から嫁いでくる公主らは、時に自分が小さい頃から使っている宦官を連れてきたが、

モンゴル王府では彼らに仕事をさせなかったので、

じきに手持ち無沙汰でつまらなくなり、他家に転属を希望して出て行ってしまうという。

以上の記述を見る限り、清末のモンゴル的習慣が薄れる傾向にある時代でもこうだったのだから、

これより百年以上前の人である和[王申]の継母は、こてこてのモンゴル人だったと想像することができる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。最も奥にある花園。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

この頃、一家の財布を握る主婦には、実家の助けがなかったのだろうかという疑問が湧きあがる。

和[王申]の継母は、吏部尚書・伍弥泰(ウミタイ)の娘である。

伍弥泰(ウミタイ)は満州人ではなく、モンゴル人だ。

「満蒙通婚」は清の建国以来の伝統である。

満州の原野にいたときから、満州族は帰順したモンゴル族の戦力に頼ってきた。

満州皇族の娘はモンゴル人に嫁ぎ、モンゴル人の娘は多くが満州族に嫁いだ。

この習慣は清末まで三百年近く続いた。

初期の頃、草原に嫁ぐ娘たちは大変な思いをしたようである。

康熙帝の時代、まだ北の草原が完全に平定されていなかったこともあり、

とりわけモンゴル族との関係強化が重要であった。

十八歳以上まで成長した公主九人中、実に七人がモンゴル王公に嫁いでいる。

康熙帝の第十五皇女が、阿拉善(アラシャン)旗に嫁いだが、

父である康熙帝に

「モンゴル人の羊くさい体臭が我慢できない」

「夜は人気のない草原でゲルに寝泊りするのが怖くてたまらない」

と書き送っている。

これに対して康熙帝は、

「羊肉を食べるのは民族の習慣だから我慢せよ」

「野外生活がいやな点については住まいを建てなさい」

と返事した。

こうして阿拉善旗の中心、定遠営(ていえんえい)に[馬付]馬(フーマー・皇帝の娘婿)府を建ててやったという。

和[王申]の幼年時代はこの時代より五十年ほど後のため、多くのモンゴル人は北京で生まれ育っており、

カルチャーショックはここまで大きくはなかったと思われる。

現に伍弥泰(ウミタイ)も青年時代から宮中の職についているところを見ると、

北京で育った気配が濃厚だ。

それでも、まったく北京の満州族に同化していたかというと、そうでもなかったようである。

このような家庭ではどういう現象があったのか、と考えるとき、清末のいくらかの記述を参考にすることができる。

例えば西太后時代の郡王・載[さんずい+猗] (道光帝の孫)「端王」は、後妻にモンゴル人女性をもらった。

阿拉善(アラシャン)旗の和碩阿拉善親王・貢桑朱爾默特(コンサン・チュルモト)の娘、羅王の妹である。

前述の康熙帝の娘が嫁いだモンゴル王は、彼らの先祖に当たる。

羅王は満州族に嫁いだ妹のために、嫁ぎ先に羊の丸焼きを作るための専用施設を作ってやったという。

羊を丸ごとつるして木炭であぶり焼きにする部屋である。

この羊の丸焼きを大きな板に乗せてふるまう。

客人らは持参のナイフで自ら羊の肉を切り取って食べ、これまた持参の木椀(銀で縁取りが施されている)に酒を入れて飲む。

この作法を「武喫」というなり。

端王府ではこうしてモンゴルの親戚をもてなしたという。

・・・・清末でこのとおりであるから、和[王申]の家に嫁いで来た継母もいくらか草原の香りを持ち込んだことだろう。

伍弥泰(ウミタイ)が吏部尚書まで上り詰めたのは、乾隆四十八年(1783)以降のことであり、

和[王申]が十歳前後でつらい少年時代を送っていた乾隆二十五年ごろは、専ら外地勤務であった。

チベット防衛の最前線、青海高原の西寧(せいねい)、江寧(南京)、

遥かシルクロードのイリ、ウルムチなど、首都にはろくに居ついた試しがない。

ポストは西寧、江寧では将軍職、収入も決して悪くない。

が、何分外地にいる時間が長い分だけ、

子供たちの行く先をこまごま世話してやることはできなかったのだろうと想像する。

正史には伝わらない和[王申](満州名ヘシェン)の幼年期に肉薄するため、

さまざまな方向から分析を試みている。

思春期に大きな影響を与えたと思われるのは、なさぬ仲の継母、伍弥泰(ウミタイ)の娘である。

十歳前後で父親が他界しているため、この継母が家庭で絶対的な権力を握っていただろうと想像するからである。

彼女はモンゴル人である。

その影響の大きさのほどを続けて分析して行こうと思う。

再び和[王申]より百年後の清末西太后の時代の記述を見ていくことにしよう。

清末のモンゴル王公の一人に、ハルハ親王の那彦図(ナヤントゥー)(サイイン・ノヤン部出身)がいる。

ご先祖様の策凌(ツェリン)が康熙年間、オイラート部の平定で戦功を立てて以来、

清初からすでに京師(北京)に王府を構え、京師で暮らすこと二百年近くとなっていた。

ほとんど京師の習慣に染まってしまっているのではないか、といいたくなるが、

経済基盤(そこから上がる年貢)である土地がモンゴルにある以上、影響力はある。

清の朝廷はモンゴル王公に対して、

「最初の子供を必ずモンゴル現地に帰って産み落とし、教育せよ」

と言う規定を設けていた。

少なくとも十歳までは北京に連れてきてはならない、と。

この規定を見る限り、幼少期にモンゴル現地で育てられた殿様、格格(ゴーゴ・姫様)は案外多かったのかもしれない、

と想像することができる。

また家庭内の私塾では、モンゴル現地からモンゴル語の教師を呼び寄せ、モンゴル語の教育に当たらせたという。

満州族の王府と違い、モンゴル王府では宦官も使わなかった。

王らは代々清朝皇室の公主や満州族の娘を正妻や側室にもらってきた。

那彦図(ナヤントゥー)の正福晋(フジン・夫人)は慶親王の娘、

以下六人の側福晋(側室)のうち、少なくとも半分は満州族である。

皇室から嫁いでくる公主らは、時に自分が小さい頃から使っている宦官を連れてきたが、

モンゴル王府では彼らに仕事をさせなかったので、

じきに手持ち無沙汰でつまらなくなり、他家に転属を希望して出て行ってしまうという。

以上の記述を見る限り、清末のモンゴル的習慣が薄れる傾向にある時代でもこうだったのだから、

これより百年以上前の人である和[王申]の継母は、こてこてのモンゴル人だったと想像することができる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。最も奥にある花園。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

爵位世襲子弟のための学校世職幼学「」は、四校作られた。

[金襄]黄旗と正白旗で一校、[金襄]白旗と正藍旗で一校、正黄旗と正紅旗で一校、[金襄]紅旗と[金襄]藍旗で一校である。

八旗それぞれの米局(官米を管理する官庁)が相談し、近くの空き部屋を整備して校舎にせよ、という。

管理は各翼から参領(武官の一種)を二人出し、当番を決めて順番に管理する。

満州語と騎射の教師は、満州の「閑散(無職でぶらぶらしている人というほどのニュアンス)」の筆帖式(ビジャンシ、書記)

または降格された官員から選べ、という。

教師の選び方にもあまり気合いが入っていない。

なにはともあれ、和[王申]と和琳の兄弟が「世職幼学」に通ったとすれば、

本籍の正紅旗に属する学校に行ったと考えるのが自然である。

創設当時の上奏文(前回掲載)には乾隆十七年(1752)の時点で、

爵位を持ちながら未成年のままの児童は百七十人であったと書かれていた。

これを四校で割ると、一校平均四十人あまり、教室が二、三部屋あれば足りる程度の規模だ。

継承者本人だけでなく、その兄弟らも多少は入れたことだろう。

和[王申]と和琳以外にも、義母が生んだ異母兄弟らも一緒に通ったと思われるが、

そこから選抜されて咸安宮官学に行くには実力勝負である。

四十人規模の小さな学校であれば、咸安宮官学に選抜されるのは、おそらく一、二人がせいぜいだ。

咸安宮官学自体が九十人から百人程度の定員しかない。

在学年数が十三歳から二十三歳までの十年であることを考えると、

毎年二十三歳を過ぎて離校する学生は、十人程度となる。

これを八旗官学八校と世職幼学などから新入生を補欠するとすれば、

一校から選抜されるのは、せいぜい一、二人だ。

この状況を考えると、和[王申]兄弟は選抜されたが、ほかの異母兄弟らが入るほどの枠はなかったと思われる。

彼らは甘やかされて育ち、和[王申]兄弟ほどハングリーになる動機がない。

大臣らが奏文に書いていた世襲子弟らの傍若無人ぶりは、あきれたものがある。

おそらく熱心に勉強するような子供が、稀であった中、

和[王申]と和琳の兄弟が頭角を現すのは、そんなに難しいことではなかったろう。

二人は両親に先立たれ、継母の支配する家の中で、異母弟らにも遠慮しながら暮らすという、

年に似合わない苦労をしているおかげで、向上心があった。

家の中でのさばり暮らす異母弟らに対する意地もあり、

――このままでは終わらない

という思いは強かったはずである。

これに対して、何の苦労もせずに傲慢に育った異母兄弟らは、

まじめに勉強に精を出そうという覇気はない・・・・という図が思い浮かぶ。

もし爵位を告ぐ立場になれば、何もしなくても一生月々に俸禄が入ってくる。

例えば、和[王申]家の三等軽車都尉なら、年俸は百六十両もらえる。

一般的には嫡男がこの地位を継ぐことになり、それ以外の兄弟ははじき出されることになるが、

兄弟が困れば面倒は見ざるを得ない。

どちらにしても、食うには困らない。

そもそも中国の家族制度では基本的に分家しない。

長男は財産を継ぐ代わりに、弟らを家から追い出すこともなく、

一緒に暮らし、皆食うに困らないだけの暮らしは保証する制度になっている。

満州人は、漢族に比べて特権階級にあったとはいえ、それは経済的な優位とは別である。

苦労して八旗兵になったところで、砲手で月二両、つまり年俸は二十四両にしかならない。

前鋒で月四両、年俸四十八両、江南あたりの豪商と比べれば、はした金でしかない。

爵位を世襲できる家柄に生まれたどら息子らが、これでは馬鹿らしくて学業や武芸に励んで出世しようと言う気が起こらなかったはずだ。

まったくやる気のない同年代の少年らは、ハングリーな和[王申]と和琳兄弟の敵ではなかった。

彼らはこつこつと勉学を重ね、に選抜されて通うこととなったのである。

和[王申](満州名ヘシェン)と和琳(ヘリエン)の兄弟は、

十代の始めに咸安宮(かんあんきゅう)官学に入学した。

学校生活でも兄の和[王申]が何かと弟をかばって面倒を見たのか。

兄の和[王申]は生活や家庭環境の圧力を受けて、がめつい苦労人となり、お金の工面から生活の面倒まで見た。

和琳の軌跡が、兄ほどえげつない印象を与えないのは、そんなことが理由なのではないだろうか。

世間の世知辛さも知らなければ、お金の苦労もすべて兄が引き受けてくれたから・・・・。

苦労知らずという面がある一方で、和[王申]のような出世欲満々の鼻息の荒さ、えげつなさはない・・・。

たった三歳しか違わない兄弟でもその苦労の重さが違うのだった。

数年後にはいつのまにか、兄は天子様のお気に入りとなり、

和琳もその七光りでどんどん出世することになる。

しかし元から苦労知らずで兄のような猛烈なハングリーさがない和琳にとってそれは戸惑うことの方が多かった。

上からどんどん引っ張ってくる和[王申]に必死についていこうと息を切らせて走ってくるといった印象である。

しかも兄はやり方がえげつな過ぎて悪評ばかりが聞こえてくる。

かと言って、これと言ってずばぬけた才能がない和琳は自分の力だけでそこまで出世することは不可能だ。

兄の七光りをつき返すわけにも行かない。

・・・これは後の話である。

和[王申]兄弟の苦労はまだ続いている。

現代の我々の感覚から言えば、支配階級として圧倒的多数の漢族の上に君臨する満州族にも貧乏人なぞいたのか、

といぶかしいが、どうやらよくあった話らしい。

清の建国以来、生活が良くなったこともあり、八旗人口は爆発的に増えた。

ところが八旗兵の定員はあまり増えない。

康熙五十年(一七一一)の時点で、京師八旗は千二百九十三「佐領」の規模だったという。

佐領は軍隊の単位で一佐領の兵士が約百三十から百四十人なので、

京師(北京)全体の定員が十九万人あまりということになる。

ところが実際にはさらに二十万人の成人男性旗人が仕事にありつけず、あぶれていたのである。

「旗人は商い、農業をしてはいけない」

という規定がある。

これでは当時の人間が従事できる仕事はほかにないではないか、どうせえっちゅうねん、と言いたくなるが、

すでに康熙帝の時代から「不良旗人」の存在が社会問題になっていた。

北京でやることもなくぶらぶらして賭博、買春、観劇に明け暮れ財産を食いつぶす旗人が増え、皇帝の頭痛い問題だったのだ。

・・・・以上のような社会環境を考えると、満州族である和[王申]兄弟がお金に困っていることも、よくある話だったのである。

江戸時代の旗本が傘張りの内職をしていたようなものであろうか。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

多田麻美さんの胡同の本です。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

[金襄]黄旗と正白旗で一校、[金襄]白旗と正藍旗で一校、正黄旗と正紅旗で一校、[金襄]紅旗と[金襄]藍旗で一校である。

八旗それぞれの米局(官米を管理する官庁)が相談し、近くの空き部屋を整備して校舎にせよ、という。

管理は各翼から参領(武官の一種)を二人出し、当番を決めて順番に管理する。

満州語と騎射の教師は、満州の「閑散(無職でぶらぶらしている人というほどのニュアンス)」の筆帖式(ビジャンシ、書記)

または降格された官員から選べ、という。

教師の選び方にもあまり気合いが入っていない。

なにはともあれ、和[王申]と和琳の兄弟が「世職幼学」に通ったとすれば、

本籍の正紅旗に属する学校に行ったと考えるのが自然である。

創設当時の上奏文(前回掲載)には乾隆十七年(1752)の時点で、

爵位を持ちながら未成年のままの児童は百七十人であったと書かれていた。

これを四校で割ると、一校平均四十人あまり、教室が二、三部屋あれば足りる程度の規模だ。

継承者本人だけでなく、その兄弟らも多少は入れたことだろう。

和[王申]と和琳以外にも、義母が生んだ異母兄弟らも一緒に通ったと思われるが、

そこから選抜されて咸安宮官学に行くには実力勝負である。

四十人規模の小さな学校であれば、咸安宮官学に選抜されるのは、おそらく一、二人がせいぜいだ。

咸安宮官学自体が九十人から百人程度の定員しかない。

在学年数が十三歳から二十三歳までの十年であることを考えると、

毎年二十三歳を過ぎて離校する学生は、十人程度となる。

これを八旗官学八校と世職幼学などから新入生を補欠するとすれば、

一校から選抜されるのは、せいぜい一、二人だ。

この状況を考えると、和[王申]兄弟は選抜されたが、ほかの異母兄弟らが入るほどの枠はなかったと思われる。

彼らは甘やかされて育ち、和[王申]兄弟ほどハングリーになる動機がない。

大臣らが奏文に書いていた世襲子弟らの傍若無人ぶりは、あきれたものがある。

おそらく熱心に勉強するような子供が、稀であった中、

和[王申]と和琳の兄弟が頭角を現すのは、そんなに難しいことではなかったろう。

二人は両親に先立たれ、継母の支配する家の中で、異母弟らにも遠慮しながら暮らすという、

年に似合わない苦労をしているおかげで、向上心があった。

家の中でのさばり暮らす異母弟らに対する意地もあり、

――このままでは終わらない

という思いは強かったはずである。

これに対して、何の苦労もせずに傲慢に育った異母兄弟らは、

まじめに勉強に精を出そうという覇気はない・・・・という図が思い浮かぶ。

もし爵位を告ぐ立場になれば、何もしなくても一生月々に俸禄が入ってくる。

例えば、和[王申]家の三等軽車都尉なら、年俸は百六十両もらえる。

一般的には嫡男がこの地位を継ぐことになり、それ以外の兄弟ははじき出されることになるが、

兄弟が困れば面倒は見ざるを得ない。

どちらにしても、食うには困らない。

そもそも中国の家族制度では基本的に分家しない。

長男は財産を継ぐ代わりに、弟らを家から追い出すこともなく、

一緒に暮らし、皆食うに困らないだけの暮らしは保証する制度になっている。

満州人は、漢族に比べて特権階級にあったとはいえ、それは経済的な優位とは別である。

苦労して八旗兵になったところで、砲手で月二両、つまり年俸は二十四両にしかならない。

前鋒で月四両、年俸四十八両、江南あたりの豪商と比べれば、はした金でしかない。

爵位を世襲できる家柄に生まれたどら息子らが、これでは馬鹿らしくて学業や武芸に励んで出世しようと言う気が起こらなかったはずだ。

まったくやる気のない同年代の少年らは、ハングリーな和[王申]と和琳兄弟の敵ではなかった。

彼らはこつこつと勉学を重ね、に選抜されて通うこととなったのである。

和[王申](満州名ヘシェン)と和琳(ヘリエン)の兄弟は、

十代の始めに咸安宮(かんあんきゅう)官学に入学した。

学校生活でも兄の和[王申]が何かと弟をかばって面倒を見たのか。

兄の和[王申]は生活や家庭環境の圧力を受けて、がめつい苦労人となり、お金の工面から生活の面倒まで見た。

和琳の軌跡が、兄ほどえげつない印象を与えないのは、そんなことが理由なのではないだろうか。

世間の世知辛さも知らなければ、お金の苦労もすべて兄が引き受けてくれたから・・・・。

苦労知らずという面がある一方で、和[王申]のような出世欲満々の鼻息の荒さ、えげつなさはない・・・。

たった三歳しか違わない兄弟でもその苦労の重さが違うのだった。

数年後にはいつのまにか、兄は天子様のお気に入りとなり、

和琳もその七光りでどんどん出世することになる。

しかし元から苦労知らずで兄のような猛烈なハングリーさがない和琳にとってそれは戸惑うことの方が多かった。

上からどんどん引っ張ってくる和[王申]に必死についていこうと息を切らせて走ってくるといった印象である。

しかも兄はやり方がえげつな過ぎて悪評ばかりが聞こえてくる。

かと言って、これと言ってずばぬけた才能がない和琳は自分の力だけでそこまで出世することは不可能だ。

兄の七光りをつき返すわけにも行かない。

・・・これは後の話である。

和[王申]兄弟の苦労はまだ続いている。

現代の我々の感覚から言えば、支配階級として圧倒的多数の漢族の上に君臨する満州族にも貧乏人なぞいたのか、

といぶかしいが、どうやらよくあった話らしい。

清の建国以来、生活が良くなったこともあり、八旗人口は爆発的に増えた。

ところが八旗兵の定員はあまり増えない。

康熙五十年(一七一一)の時点で、京師八旗は千二百九十三「佐領」の規模だったという。

佐領は軍隊の単位で一佐領の兵士が約百三十から百四十人なので、

京師(北京)全体の定員が十九万人あまりということになる。

ところが実際にはさらに二十万人の成人男性旗人が仕事にありつけず、あぶれていたのである。

「旗人は商い、農業をしてはいけない」

という規定がある。

これでは当時の人間が従事できる仕事はほかにないではないか、どうせえっちゅうねん、と言いたくなるが、

すでに康熙帝の時代から「不良旗人」の存在が社会問題になっていた。

北京でやることもなくぶらぶらして賭博、買春、観劇に明け暮れ財産を食いつぶす旗人が増え、皇帝の頭痛い問題だったのだ。

・・・・以上のような社会環境を考えると、満州族である和[王申]兄弟がお金に困っていることも、よくある話だったのである。

江戸時代の旗本が傘張りの内職をしていたようなものであろうか。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

多田麻美さんの胡同の本です。

| 老北京の胡同: 開発と喪失、ささやかな抵抗の記録 |

| 張 全 | |

| 晶文社 |

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

では、和[王申]と和琳の兄弟は、どういう資格と経緯をもって、

咸安宮官学に入ることができたのだろうか。

咸安宮官学は、優秀者の選抜学校である。

「優秀」と認められるには、ただ家で先生を雇って勉強をしていたのでは、

「優秀」と評判がたつのは、難しい。

やはりそれ以前にどこかの学校に属し、そこで成績が上位だったために選ばれたと考えるのが自然だろう。

前段階に通っていた学校としては、まずは八旗官学が考えられる。

和[王申]兄弟の父親の福建副都統という地位は、武官として正二品官。

縁故による選抜が著しかったとしても、和[王申]の家柄は充分に選ばれるだけの資格がある。

第一、爵位保持者の子弟は、無条件でに入学できる規定があるのだ。

和[王申]が先祖から世襲する三等軽車都尉も末端ながら、爵位には違いない。

乾隆元年(一七三六)、討議の結果、以下の内容が決議された。

「八旗世職で二十歳以下の者、それぞれ各旗の官学で共に勉強するように。

三年満期になれば、当旗の大臣が試験を行い、等級に分けて引見して採用せよ。

三年たっても二十歳に満たない場合は、そのまま勉強を続け、満二十歳になってから、試験を受けよ。」

和[王申]は、三等軽車都尉の跡継ぎというだけで、

まずは八旗官学への入学資格は、無条件に持っていたことになる。

弟の和琳も少し運動すれば、一緒に入れてもらうことは、そんなに難しくないはずだ。

まずは自分の所属する正紅旗の八旗官学に通い、そこから頭角を現して咸安宮官学に選抜された可能性が考えられる。

もう一つ考えられるルートは、「世職幼学」からの選抜である。

世職幼学は、爵位を継いだ子弟が通う。

どうやら彼らは、先祖の威光を食い物にして、好き放題やらかし、八旗社会内で頭痛の種になっていたらしい。

学校設立のきっかけは、乾隆十七年(1752)の上諭から始まる。

「最近の八旗世襲官は、満州語や騎射も習わず、見るに耐えないほどに流される者が多い。

これも皆、幼いころから官を世襲し、(何もせずとも)俸禄を食めるがために、

向上心がなくなり、ただ安逸を求めるがためなり。

(所属する旗の)都統がしっかり教育せんがために起こったことだ。」

わがまま世襲官の堕落ぶりを都統らの責任とされるとは、都統もいい面の皮である。

「これらの官は皆、先祖が功を立てたおかげで世襲するに至っている。

ところがまだ職務につく年齢に達さぬうちは、ただ遊び暮らすだけで、

正務にも精を出さず、堕落するに任せて無用の長物と化してしまった。

何か仕事を与えて勤務させたなら、かの者らも実績を作れるだろう。」

爵位を世襲したドラ息子らのわがままぶりを嘆いたまではいいが、

その後の乾隆帝の解決策の提案は、何とも歯切れが悪い。

何か仕事をさせよ、と言ったものの、

八旗人口が増えて五体満足な成人男子旗人が無職でうろうろしているのを知っているだけに、要領を得ない。

「各旗の定員はいくらもなく、侍衛になるにも順番がなかなか回ってこない状態である。

そこで、かの者らを八旗護軍営にいれ、参領、護軍校などのもとに通わせよ。

騎射を習わせ、練達すれば、正式に採用せよ。

これなら幼き者どもも立派な人材となることができるだろう。

この件、検討せよ。」

検討せよ、と押し付けられたのは、軍機大臣、八旗都統、前峰統領、護軍統領らである。上奏文に書いていわく。

「我がお上のお言葉、世襲官が安逸に走り、無用となることを恐れ、武芸を習えとのこと、仁厚の至りなり。

調べたところによりますと、

八旗世襲官は大臣の侍衛、部院(六部などの中央官庁)、衙門(がもん・役所)や各営で、

自力(世襲の資格に頼らず)勤務している者以外には、倉庫番、城街(巡回警察)などを勤めております。

(中略)

現在各旗にあるポストを回すとなると、旗人の定員はいくばくもなくなってしまいます。」

回りくどく書いてはいるが、要するにいくらもないポストを、ろくに能力もなく、

プライドだけ高い世職子弟に回せといわれ、ひどく迷惑だと言いたいらしい。

「成人に達していない幼官は、ただ禄を食むだけでどこに勤務して修行する場所もないにも関わらず、

自ら進んで学校に入学しようという者は極めて少ない。

これらの児童らは甘やかされてまったく武芸も習わず、

世職にあることを笠に着てでたらめに振る舞い、やくざまがいである。

故に成長して賢者になる例は極めて少なく、不肖の者が多い。

調べたところでは、未成年の幼官は合計百七十名、

もし特に大臣を派遣して教育してもらえるなら、役に立つ人材にもなろうと思う。」

と、ここからは、仕事を回せという論理がいつの間にか、教育問題にすり替っている。

仕事を回すのもいやだし、わがままな連中のめんどうを見るのは、

軍隊より専門の学校を作ったほうがいい、という提案である。

「検討の結果、

両翼(八旗を二翼に分けた数え方)に各二学設け、

米局(官米を管理する官庁)の現有の官房を急ぎ修理して校舎にあてることとしては如何か。

八旗幼官のなかで十歳以上の者に入学を命じて満州語と騎射を習わせる。

三年の満期になれば試験をして、それぞれ採用せん。」

こうして乾隆十七年(一七五二)、世襲子弟のための学校「世職幼学」が発足した。

三等軽車都尉の爵位を持つ家に生まれた和[王申]と和琳の兄弟は、

この学校に通っていた可能性も高い。

おそらくこの学校ができてからは、

八旗官学の枠をこれらの世襲子弟が奪うのは、はばかられたのではないだろうか。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

咸安宮官学に入ることができたのだろうか。

咸安宮官学は、優秀者の選抜学校である。

「優秀」と認められるには、ただ家で先生を雇って勉強をしていたのでは、

「優秀」と評判がたつのは、難しい。

やはりそれ以前にどこかの学校に属し、そこで成績が上位だったために選ばれたと考えるのが自然だろう。

前段階に通っていた学校としては、まずは八旗官学が考えられる。

和[王申]兄弟の父親の福建副都統という地位は、武官として正二品官。

縁故による選抜が著しかったとしても、和[王申]の家柄は充分に選ばれるだけの資格がある。

第一、爵位保持者の子弟は、無条件でに入学できる規定があるのだ。

和[王申]が先祖から世襲する三等軽車都尉も末端ながら、爵位には違いない。

乾隆元年(一七三六)、討議の結果、以下の内容が決議された。

「八旗世職で二十歳以下の者、それぞれ各旗の官学で共に勉強するように。

三年満期になれば、当旗の大臣が試験を行い、等級に分けて引見して採用せよ。

三年たっても二十歳に満たない場合は、そのまま勉強を続け、満二十歳になってから、試験を受けよ。」

和[王申]は、三等軽車都尉の跡継ぎというだけで、

まずは八旗官学への入学資格は、無条件に持っていたことになる。

弟の和琳も少し運動すれば、一緒に入れてもらうことは、そんなに難しくないはずだ。

まずは自分の所属する正紅旗の八旗官学に通い、そこから頭角を現して咸安宮官学に選抜された可能性が考えられる。

もう一つ考えられるルートは、「世職幼学」からの選抜である。

世職幼学は、爵位を継いだ子弟が通う。

どうやら彼らは、先祖の威光を食い物にして、好き放題やらかし、八旗社会内で頭痛の種になっていたらしい。

学校設立のきっかけは、乾隆十七年(1752)の上諭から始まる。

「最近の八旗世襲官は、満州語や騎射も習わず、見るに耐えないほどに流される者が多い。

これも皆、幼いころから官を世襲し、(何もせずとも)俸禄を食めるがために、

向上心がなくなり、ただ安逸を求めるがためなり。

(所属する旗の)都統がしっかり教育せんがために起こったことだ。」

わがまま世襲官の堕落ぶりを都統らの責任とされるとは、都統もいい面の皮である。

「これらの官は皆、先祖が功を立てたおかげで世襲するに至っている。

ところがまだ職務につく年齢に達さぬうちは、ただ遊び暮らすだけで、

正務にも精を出さず、堕落するに任せて無用の長物と化してしまった。

何か仕事を与えて勤務させたなら、かの者らも実績を作れるだろう。」

爵位を世襲したドラ息子らのわがままぶりを嘆いたまではいいが、

その後の乾隆帝の解決策の提案は、何とも歯切れが悪い。

何か仕事をさせよ、と言ったものの、

八旗人口が増えて五体満足な成人男子旗人が無職でうろうろしているのを知っているだけに、要領を得ない。

「各旗の定員はいくらもなく、侍衛になるにも順番がなかなか回ってこない状態である。

そこで、かの者らを八旗護軍営にいれ、参領、護軍校などのもとに通わせよ。

騎射を習わせ、練達すれば、正式に採用せよ。

これなら幼き者どもも立派な人材となることができるだろう。

この件、検討せよ。」

検討せよ、と押し付けられたのは、軍機大臣、八旗都統、前峰統領、護軍統領らである。上奏文に書いていわく。

「我がお上のお言葉、世襲官が安逸に走り、無用となることを恐れ、武芸を習えとのこと、仁厚の至りなり。

調べたところによりますと、

八旗世襲官は大臣の侍衛、部院(六部などの中央官庁)、衙門(がもん・役所)や各営で、

自力(世襲の資格に頼らず)勤務している者以外には、倉庫番、城街(巡回警察)などを勤めております。

(中略)

現在各旗にあるポストを回すとなると、旗人の定員はいくばくもなくなってしまいます。」

回りくどく書いてはいるが、要するにいくらもないポストを、ろくに能力もなく、

プライドだけ高い世職子弟に回せといわれ、ひどく迷惑だと言いたいらしい。

「成人に達していない幼官は、ただ禄を食むだけでどこに勤務して修行する場所もないにも関わらず、

自ら進んで学校に入学しようという者は極めて少ない。

これらの児童らは甘やかされてまったく武芸も習わず、

世職にあることを笠に着てでたらめに振る舞い、やくざまがいである。

故に成長して賢者になる例は極めて少なく、不肖の者が多い。

調べたところでは、未成年の幼官は合計百七十名、

もし特に大臣を派遣して教育してもらえるなら、役に立つ人材にもなろうと思う。」

と、ここからは、仕事を回せという論理がいつの間にか、教育問題にすり替っている。

仕事を回すのもいやだし、わがままな連中のめんどうを見るのは、

軍隊より専門の学校を作ったほうがいい、という提案である。

「検討の結果、

両翼(八旗を二翼に分けた数え方)に各二学設け、

米局(官米を管理する官庁)の現有の官房を急ぎ修理して校舎にあてることとしては如何か。

八旗幼官のなかで十歳以上の者に入学を命じて満州語と騎射を習わせる。

三年の満期になれば試験をして、それぞれ採用せん。」

こうして乾隆十七年(一七五二)、世襲子弟のための学校「世職幼学」が発足した。

三等軽車都尉の爵位を持つ家に生まれた和[王申]と和琳の兄弟は、

この学校に通っていた可能性も高い。

おそらくこの学校ができてからは、

八旗官学の枠をこれらの世襲子弟が奪うのは、はばかられたのではないだろうか。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

咸安宮官学では、満州語と騎射の指導にもわざわざ満州の地から教官を呼び寄せた。

それは他校ではこれまでなかった破格の教師群である。

おそらく満人も数世代首都で暮らしているうちに、

満州語の教師と言えども、あまり感心できるレベルの満州語の教養がなかったのだろう。

筆者も自らの見聞きした範囲内でしか想像を働かせることができないが、

ふと思い出したのは、在日朝鮮人の友人の話である。

その友人は、大阪で小学校から朝鮮学校に通っていたが、学校で習う朝鮮語は同じ在日朝鮮人の先生が教えるという。

ところが先生も朝鮮で暮らしたことがないため、

ひどい日本語なまりで、修学旅行で北朝鮮に行っても、教わった朝鮮語では笑われた、と話していた。

現在の在日朝鮮人はほぼ三世か四世であることを考えると、当時の首都の満人は四世代どころではない。

同じような現象が首都に住む満人の間でも起きていたと思われる。

だからこそ、雍正帝は、翰林を教師にしてまで気合を入れて育てる人材には、

本場満州からわざわざ教師を招聘したのである。

一般の満人ではなく、内務府の包衣にこのようなエリート教育を施す理由は、

包衣子弟という人材が、雍正帝にとって一番掌握しやすい、他の派閥に染まっていない安心できる位置にあったためだろう。

また包衣という、本来は漢人だった集団が、如何に満人化していたかを実感できる話でもある。

エリート教育の成果は、数年後に雍正帝を大いに満足させる。

雍正十二年(一七三四)、翰林院侍読学士の保良は、

「雍正七年の七月に開校して以来、これまで五年間で、新しく学生を補充した他、

挙人に及第した者四人、生員に及第した者二十三人、満州語を勉強して初歩的な翻訳ができるようになった者十三、四人、

その他成績は違えども皆大きく進歩した。弓の腕は壮観な出来となった。」

と、誇らしげに上奏している。

当初の学生数が六十人から百人だったことを考えると、

なかなかの比率ではないか。

こうして咸安宮官学は、旗人社会の中随一の名門校となっていく。

咸安宮官学が大きく業績を上げるにつれて、

他の八旗旗人全般にも開放しろ、という要望の声も次第に高まっていった。

当初、入学対象者は、内務府包衣子弟のみである。

包衣は奴隷籍のため、本来は一般八旗旗人よりも身分が低い。

その包衣子弟に翰林を教官につけるわ、紫禁城内に通わせるわ、

満州からわざわざ教師を招聘するわ、では、えこひいきも甚だしい。

一方、一般旗人の学校といえば、八旗官学しかなく、

これはこれまで見てきたように、縁故を優先して入れるため、

国子監からも笑われるようなひどい学生しか集まらない。

仮にその中に優秀な学生がいたとしても、

程度の低い同級生と共に過ごせば、励みになるどころか、一緒に堕落して足を引っ張るだけである。

そんな優秀な旗人子弟を選抜して、さらにレベルの高い学校に上げる制度はなかったのである。

一般旗人の間から、咸安宮官学の門戸を開け、という声が高まっただろうことは、容易に想像できる。

ひょっとすると、咸安宮官学設立当初のあからさまなえこひいきは、

雍正帝なりの、笑えない「ブラックユーモア」だったかもしれぬ。

即位当初、ろくな支持基盤もなかった雍正帝は、四面楚歌。

--- 一人で戦う孤独な戦士だった。

斜に構えて言うことを聞かぬ八旗旗人らに対して、

絶対に自分自身で人材を育ててみせる、という意地があったのではないだろうか。

一般旗人の子弟も入れるようになったのは、乾隆帝が即位してからである。

雍正帝は治世十三年の間、死に物狂いで働き、

睡眠時間を削って地方官の奏文に朱批(赤墨で指示を書き入れる)を書きまくっては叱咤激励を続けた。

その成果あって、政治は大いに引き締まり、反対する勢力も鳴りを潜めるに至ったといえる。

次に即位した乾隆帝は、そんな父親のぎすぎすした政治を緩和させる意図もあったと思われる。

咸安宮官学の旗人への開放もそんな意図の表れではないだろうか。

乾隆元年(1736)、

「現在の内府三旗(つまりは包衣籍)九十名の学生のうち、その中の優秀なる者三十人を残すように。

次に八旗都統などに命じ、優秀な子弟を各旗より十名選び、咸安宮へ送り、勉強させること。

大臣子弟で希望者があれば、定員枠の中に入れて、入学させるように。」

と命じている。

内務府包衣子弟ga九十人のうち、いきなり六十人放逐されることになった。

---その代わりに八旗子弟を入れる。

各八旗都統が優秀な十名を選ぶという。

八旗官学の学生の選抜方法では、

各佐領から選ばれた学生を八旗都統が面接して検分する、という手順があった。

このような官学に対する都統のかかわり方を考えると、

各旗から選び出される十名の優秀者は、八旗官学から選ばれると思われる。

学校にも来ていない学生を「優秀」と判断する基準も他にないのだから、自然な選択だろう。

各旗の官学の定員は百名、その中の十名を選ぶとなると、倍率は十倍である。

またもし大臣の子弟であれば、優秀であるないに関わらず、所属する旗のこの十名の枠の中に割り込むことができるという。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

それは他校ではこれまでなかった破格の教師群である。

おそらく満人も数世代首都で暮らしているうちに、

満州語の教師と言えども、あまり感心できるレベルの満州語の教養がなかったのだろう。

筆者も自らの見聞きした範囲内でしか想像を働かせることができないが、

ふと思い出したのは、在日朝鮮人の友人の話である。

その友人は、大阪で小学校から朝鮮学校に通っていたが、学校で習う朝鮮語は同じ在日朝鮮人の先生が教えるという。

ところが先生も朝鮮で暮らしたことがないため、

ひどい日本語なまりで、修学旅行で北朝鮮に行っても、教わった朝鮮語では笑われた、と話していた。

現在の在日朝鮮人はほぼ三世か四世であることを考えると、当時の首都の満人は四世代どころではない。

同じような現象が首都に住む満人の間でも起きていたと思われる。

だからこそ、雍正帝は、翰林を教師にしてまで気合を入れて育てる人材には、

本場満州からわざわざ教師を招聘したのである。

一般の満人ではなく、内務府の包衣にこのようなエリート教育を施す理由は、

包衣子弟という人材が、雍正帝にとって一番掌握しやすい、他の派閥に染まっていない安心できる位置にあったためだろう。

また包衣という、本来は漢人だった集団が、如何に満人化していたかを実感できる話でもある。

エリート教育の成果は、数年後に雍正帝を大いに満足させる。

雍正十二年(一七三四)、翰林院侍読学士の保良は、

「雍正七年の七月に開校して以来、これまで五年間で、新しく学生を補充した他、

挙人に及第した者四人、生員に及第した者二十三人、満州語を勉強して初歩的な翻訳ができるようになった者十三、四人、

その他成績は違えども皆大きく進歩した。弓の腕は壮観な出来となった。」

と、誇らしげに上奏している。

当初の学生数が六十人から百人だったことを考えると、

なかなかの比率ではないか。

こうして咸安宮官学は、旗人社会の中随一の名門校となっていく。

咸安宮官学が大きく業績を上げるにつれて、

他の八旗旗人全般にも開放しろ、という要望の声も次第に高まっていった。

当初、入学対象者は、内務府包衣子弟のみである。

包衣は奴隷籍のため、本来は一般八旗旗人よりも身分が低い。

その包衣子弟に翰林を教官につけるわ、紫禁城内に通わせるわ、

満州からわざわざ教師を招聘するわ、では、えこひいきも甚だしい。

一方、一般旗人の学校といえば、八旗官学しかなく、

これはこれまで見てきたように、縁故を優先して入れるため、

国子監からも笑われるようなひどい学生しか集まらない。

仮にその中に優秀な学生がいたとしても、

程度の低い同級生と共に過ごせば、励みになるどころか、一緒に堕落して足を引っ張るだけである。

そんな優秀な旗人子弟を選抜して、さらにレベルの高い学校に上げる制度はなかったのである。

一般旗人の間から、咸安宮官学の門戸を開け、という声が高まっただろうことは、容易に想像できる。

ひょっとすると、咸安宮官学設立当初のあからさまなえこひいきは、

雍正帝なりの、笑えない「ブラックユーモア」だったかもしれぬ。

即位当初、ろくな支持基盤もなかった雍正帝は、四面楚歌。

--- 一人で戦う孤独な戦士だった。

斜に構えて言うことを聞かぬ八旗旗人らに対して、

絶対に自分自身で人材を育ててみせる、という意地があったのではないだろうか。

一般旗人の子弟も入れるようになったのは、乾隆帝が即位してからである。

雍正帝は治世十三年の間、死に物狂いで働き、

睡眠時間を削って地方官の奏文に朱批(赤墨で指示を書き入れる)を書きまくっては叱咤激励を続けた。

その成果あって、政治は大いに引き締まり、反対する勢力も鳴りを潜めるに至ったといえる。

次に即位した乾隆帝は、そんな父親のぎすぎすした政治を緩和させる意図もあったと思われる。

咸安宮官学の旗人への開放もそんな意図の表れではないだろうか。

乾隆元年(1736)、

「現在の内府三旗(つまりは包衣籍)九十名の学生のうち、その中の優秀なる者三十人を残すように。

次に八旗都統などに命じ、優秀な子弟を各旗より十名選び、咸安宮へ送り、勉強させること。

大臣子弟で希望者があれば、定員枠の中に入れて、入学させるように。」

と命じている。

内務府包衣子弟ga九十人のうち、いきなり六十人放逐されることになった。

---その代わりに八旗子弟を入れる。

各八旗都統が優秀な十名を選ぶという。

八旗官学の学生の選抜方法では、

各佐領から選ばれた学生を八旗都統が面接して検分する、という手順があった。

このような官学に対する都統のかかわり方を考えると、

各旗から選び出される十名の優秀者は、八旗官学から選ばれると思われる。

学校にも来ていない学生を「優秀」と判断する基準も他にないのだから、自然な選択だろう。

各旗の官学の定員は百名、その中の十名を選ぶとなると、倍率は十倍である。

またもし大臣の子弟であれば、優秀であるないに関わらず、所属する旗のこの十名の枠の中に割り込むことができるという。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

八旗官学の教習(教師)は、国子監の学生「監生」から採用するが、

親の七光りで無試験で入った連中には、ひどいレベルが多かったようだ。

これに対する不満の奏文が再び出される。順治六年(1649)、

「教習の冒濫(無秩序な採用)について、選抜方法を厳格にすることを請いたし。

以後教習の採用には、経史に精通し、文義に従う者を採用されたし。

文理に通じぬ者をむやみに採用したなら、調べ出して名指しで放逐するべし。」

相当多くの「経史に精通」しない、「文理に通じ」ない者が教えていたらしいことが知れる。

その後、時代が下るにつれて、八旗官学でも一部、挙人も採用されたが、

大部分は、相変わらず「監生」レベルに留まった。

科挙ヒエラルヒーから見ると、監生は生員と同じで郷試を受ける資格がある。

郷試に受かると挙人となり、その上が進士、進士の上位者が翰林だ。

つまり八旗官学と咸安宮官学の教師は、三ランクの違いがあることになる。

次に宗学はどうかと言えば、こちらは皇族の学校なので、さすがに進士を教師としている。

やや遠い親戚である覚羅のための覚羅学は、よりぞんざいな扱いである。

満州語の教師は現任の筆帖式(ビジャンシ)、つまりは平の書記官から選び、

漢語の教師もただ「礼部が選抜するように」としか規定されていない。

---咸安宮官学の教師に翰林官を採用することがいかに破格の対応かがわかる。

翰林官には、学校の中に住居を用意し、住み込めという。

これは学長が名目だけになり、

たまに学校を視察に訪れるだけになることを最初から見越して、予防線を張っているらしい。

住み込みにして、張り付かせておけば、少しは熱心に学生の面倒を見るだろう、という考えだ。

翰林院があるのは、東長安門の南(現在の天安門広場の東側、公安部の敷地内)、

一方咸安宮官学の場所は、紫禁城の西華門をやや東に入ったところだ。

仮に翰林官がほかの仕事も兼任しており、翰林院と咸安宮官学を往復するとなれば、

皇城の壁沿いに西南の四分の一をぐるりと回らなければならないことになり、かなりの距離になる。

ついつい億劫になられては困るから、どうせなら住み込め、という命令であると思われる。

細かい性格の雍正帝ならではの、将来のなあなあ状態を見越した策、

さすがやわああ、と感心(笑)。

雍正帝の咸安宮官学への意気込みは続く。

「烏拉(ウラ)人を数人招聘し、学生らの勉強の合間に満州語と弓馬を教えさせよ。」

と命じている。

ウラ人とは、どうやら吉林城(現在の吉林市)を烏拉と呼んだので、ここに暮らす満州族を指しているらしい。

近代になるが、1920年台に書かれた『吉林外紀』に吉林各地の土地柄について書かれている。

それによると、吉林烏拉の人は「農業に従事し、国語(満州語)騎射を能くする」とし、

寧古塔(ニングーター、現在の寧安市、吉林の東北部)の人は「耕作の余暇に狩りを好」むという。

ほかの土地にも満州人が暮らすのに、烏拉の部分にだけ特に「国語騎射を能くする」と強調するからには、

どうやら烏拉の地は、満州族の言葉と習慣を最も濃厚に残す場所と考えられていたことがわかる。

雍正帝が「ウラ」をどう考えていたかについて、ある資料が残る。

雍正二年(一七二四)、吉林城(即ち、ウラの地)に文廟(孔子廟)を建て、学校を作ってはどうか、

という奏文を出した者があった。

孔子廟を建てるというのは、まさに漢文化輸出の象徴である。

満州の発祥の地にこれを立てて「文明化」しようという提案に対して、

雍正帝は「いらぬこと」と却下する。

「清朝はただ烏拉、寧古塔(ニングーター)などの兵らが満州の習慣を変えないことを拠り所としている。

文芸を奨励し、子弟らが勉強だけするようになれば、武芸に励まなくなる」

と危惧している。

烏拉の地は、満州の風俗をそのまま残し、

首都で漢化しつつある満州人にとっての心のふるさとだった。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

親の七光りで無試験で入った連中には、ひどいレベルが多かったようだ。

これに対する不満の奏文が再び出される。順治六年(1649)、

「教習の冒濫(無秩序な採用)について、選抜方法を厳格にすることを請いたし。

以後教習の採用には、経史に精通し、文義に従う者を採用されたし。

文理に通じぬ者をむやみに採用したなら、調べ出して名指しで放逐するべし。」

相当多くの「経史に精通」しない、「文理に通じ」ない者が教えていたらしいことが知れる。

その後、時代が下るにつれて、八旗官学でも一部、挙人も採用されたが、

大部分は、相変わらず「監生」レベルに留まった。

科挙ヒエラルヒーから見ると、監生は生員と同じで郷試を受ける資格がある。

郷試に受かると挙人となり、その上が進士、進士の上位者が翰林だ。

つまり八旗官学と咸安宮官学の教師は、三ランクの違いがあることになる。

次に宗学はどうかと言えば、こちらは皇族の学校なので、さすがに進士を教師としている。

やや遠い親戚である覚羅のための覚羅学は、よりぞんざいな扱いである。

満州語の教師は現任の筆帖式(ビジャンシ)、つまりは平の書記官から選び、

漢語の教師もただ「礼部が選抜するように」としか規定されていない。

---咸安宮官学の教師に翰林官を採用することがいかに破格の対応かがわかる。

翰林官には、学校の中に住居を用意し、住み込めという。

これは学長が名目だけになり、

たまに学校を視察に訪れるだけになることを最初から見越して、予防線を張っているらしい。

住み込みにして、張り付かせておけば、少しは熱心に学生の面倒を見るだろう、という考えだ。

翰林院があるのは、東長安門の南(現在の天安門広場の東側、公安部の敷地内)、

一方咸安宮官学の場所は、紫禁城の西華門をやや東に入ったところだ。

仮に翰林官がほかの仕事も兼任しており、翰林院と咸安宮官学を往復するとなれば、

皇城の壁沿いに西南の四分の一をぐるりと回らなければならないことになり、かなりの距離になる。

ついつい億劫になられては困るから、どうせなら住み込め、という命令であると思われる。

細かい性格の雍正帝ならではの、将来のなあなあ状態を見越した策、

さすがやわああ、と感心(笑)。

雍正帝の咸安宮官学への意気込みは続く。

「烏拉(ウラ)人を数人招聘し、学生らの勉強の合間に満州語と弓馬を教えさせよ。」

と命じている。

ウラ人とは、どうやら吉林城(現在の吉林市)を烏拉と呼んだので、ここに暮らす満州族を指しているらしい。

近代になるが、1920年台に書かれた『吉林外紀』に吉林各地の土地柄について書かれている。

それによると、吉林烏拉の人は「農業に従事し、国語(満州語)騎射を能くする」とし、

寧古塔(ニングーター、現在の寧安市、吉林の東北部)の人は「耕作の余暇に狩りを好」むという。

ほかの土地にも満州人が暮らすのに、烏拉の部分にだけ特に「国語騎射を能くする」と強調するからには、

どうやら烏拉の地は、満州族の言葉と習慣を最も濃厚に残す場所と考えられていたことがわかる。

雍正帝が「ウラ」をどう考えていたかについて、ある資料が残る。

雍正二年(一七二四)、吉林城(即ち、ウラの地)に文廟(孔子廟)を建て、学校を作ってはどうか、

という奏文を出した者があった。

孔子廟を建てるというのは、まさに漢文化輸出の象徴である。

満州の発祥の地にこれを立てて「文明化」しようという提案に対して、

雍正帝は「いらぬこと」と却下する。

「清朝はただ烏拉、寧古塔(ニングーター)などの兵らが満州の習慣を変えないことを拠り所としている。

文芸を奨励し、子弟らが勉強だけするようになれば、武芸に励まなくなる」

と危惧している。

烏拉の地は、満州の風俗をそのまま残し、

首都で漢化しつつある満州人にとっての心のふるさとだった。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

疑問に思うのは、なぜいわゆる「後宮」、

---女性たちが群がり住む男子立ち入り禁止の場所のすぐそばに学校を作るか、ということである。

当時は女子の学校があるわけはないので、当然学生は全員男児である。

もちろん後宮とは隔絶する構造にはしてはいただろうが、

わざわざこんな場所に学校を作らなくても、と常識から考えると不思議になる。

雍正六年(一七二八)に学校開校を命じる上諭では、

「景山官学の学生で、十三歳以上、二十三歳以下の幼童、俊秀なる者九十名を選び、

咸安宮内で教室を三所改修するように。

各所三十名に分け、勉強させよ。

教習は翰林院の官僚の中から人格の厚い落ち着いた者を九人推薦し、

各所三人ずつ派遣して誠実に教えるべし。」

と命じている。

九十名を三所に分け、三十名に三人の先生をつけるということは、

恐らく一クラスの人数は十人、九部屋の教室があれば足りることになる。

四合院一つあれば十分な規模だ。

--雍正帝は、

「咸安宮内の部屋が、現在空いているため」

とすっとぼけたことをいう。

紫禁城といわず皇城の中でも四合院一つ程度は、どこなりと空いた部屋がいくらでも見つけることができただろうに・・・。

わざわざこの場所を選んだことには、深い意図を感じる。

つまり雍正帝の兄弟、親戚がほとんど敵、という異常な状態にあったことを考慮せねばならぬ。

即位を争った兄弟らはまだあちこちで政権を転覆しようと陰謀を張り巡らせていたことを・・・。

雍正帝の政治は秘密主義に覆われている。

それだけ政策の撹乱を狙う敵が多かったからに他ならない。

その後、清朝の政治の中枢となる軍機処も機密保持のために作られた。

親衛隊「粘竿処(チャンガンチュ)」も、雍正帝のために情報を集めるスパイ集団である。

咸安宮官学は雍正帝の手中で思い通りに育成できる人材として、

わざわざ世襲奴隷の「内務府包衣」子弟を集めて作られた---。

目的は人材育成のほかにも洗脳教育もあっただろう。

皇帝への絶対的な忠誠を徹底的に叩き込んだことは想像に難くない。

そういう人材が雍正帝の手中に決定的に不足していた。

即位した雍正帝には、自分に絶対的な忠誠を誓う有能な部下が余りにも不足していたのである。

これまでの混沌とした皇子らの派閥精力地図を思えば、既存の人材は誰かの息がかかっている可能性があり、

むやみに重用するのは危険である。

だれの手垢もついていない真っ白な人材を手塩にかけて育てるのが、最も安全な方法。

---という結論に至ったらしい。

後宮奥深くに学校を作ったのは、教育内容をライバルらに知られたくなかったのではないだろうか。

咸安宮の位置は、自分が住む養心殿から目と鼻の先にある。

完全に自分の目の届くところに置きたかった・・・・。

この距離なら、暇を見つけては自ら視察に行くことも可能だ。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

次に教師陣である。

雍正帝は、咸安宮官学では翰林に教えよと言っている。

翰林は、漢人なら「進士にあらずんば、翰林にあらず」といわれる国家のブレーン集団である。

他の学校では、ここまで高い地位の教師はいない。

翰林は翰林院の所属員、諭旨の草稿を作成、国史の編纂をする。

国家政策や考えを文字にする機関だけに、最高の頭脳が集められる。

「進士にあらずんば、翰林にあらず」は、基本中の基本である。

進士に及第してもそのまま翰林院には入れない。

進士らは、最終試験である殿試の結果により、三等に等級付けされる。

一等の「一甲」は、定員が固定されており、トップ三人である。

即ち状元、榜眼、探花、この三人は文句なくそのまま翰林院に配属となる。

二等「二甲」は、人数はその時々によりまちまちだが、平均約五十人、「庶吉士」なる身分になる。

言わば「翰林見習い」の書生である。

次の科挙で次の庶吉士が入ってくるまで三年間、みっちりと教養を勉強しなおす。

三年後に再び試験を受け、成績上位者のみが翰林院入りする。

残りは六部所属か、地方官として知県などに任命される。

三等「三甲」は同じく六部か知県となる。

つまり翰林官とは、科挙のトップ中のまたトップ、国の頭脳の真髄が集まった集団である。

国事をこなす中枢部、内閣の構成員は、ほぼ翰林出身である。

肝心な部分は軍機処が握るので、国の決定機関の最高機関とは言えないが、

日常の煩雑な庶務の決定は、ほぼ内閣が行う。

翰林は国事を決定する内閣の候補生といえる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

このように、翰林官は一甲の三人は別としてほとんどの庶吉士の出身となるが、

試験の成績以外にもいくつかの採点基準がある。

それは容貌、年の若さ(あまりにも年をとっていたら、育成する意味がない)、字の美しさである。

即ち、庶吉士は若くて男前で字が美しく、教養があるのだ(爆)。

・・・・教師の選別にはどうでもいい話題で失礼(笑)。

---何はともあれ、翰林官は士大夫読書人の目指す人生の最終目標、世の中のあこがれだ。

翰林院の下級官である編修や検討は、官品では七品官でしかないが、

一品官の総督や巡撫とも対等に渡り合うことができる。

これに対して、同じ七品官でも知県なら自らを「芝麻官(胡麻塩官)」と卑下し、

一品官の前にはひれ伏さなくてはならない。

翰林官が教師を勤めるのは、「阿哥(アーゴ、皇子)」らの塾--上書房とこの咸安宮官学のみである。

ほかの学校の教習(教師)群はどういう人材が担ったかというと、

まず八旗官学では、順治初年は「監生」から選抜していた。

「監生」は一応、国子監の学生ということになっているが、

監生には恩生、蔭生なども多く含まれる。

つまりは、親の七光りで無試験入学できるのである。

・・・・そうなると、その教養たるや、推して知るべし・・・。

順治四年(1647)に批准された題本(定期報告)がある。

「恩、抜、歳生を教習に補充することを停止せよ。

蔭生として監生となった者で教師試験を受けていない者は、試験してから採用するように。」

玉石混合の監生の中から、

その教養を見ることなく教習に採用していたいい加減な管理が見えてくる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

---女性たちが群がり住む男子立ち入り禁止の場所のすぐそばに学校を作るか、ということである。

当時は女子の学校があるわけはないので、当然学生は全員男児である。

もちろん後宮とは隔絶する構造にはしてはいただろうが、

わざわざこんな場所に学校を作らなくても、と常識から考えると不思議になる。

雍正六年(一七二八)に学校開校を命じる上諭では、

「景山官学の学生で、十三歳以上、二十三歳以下の幼童、俊秀なる者九十名を選び、

咸安宮内で教室を三所改修するように。

各所三十名に分け、勉強させよ。

教習は翰林院の官僚の中から人格の厚い落ち着いた者を九人推薦し、

各所三人ずつ派遣して誠実に教えるべし。」

と命じている。

九十名を三所に分け、三十名に三人の先生をつけるということは、

恐らく一クラスの人数は十人、九部屋の教室があれば足りることになる。

四合院一つあれば十分な規模だ。

--雍正帝は、

「咸安宮内の部屋が、現在空いているため」

とすっとぼけたことをいう。

紫禁城といわず皇城の中でも四合院一つ程度は、どこなりと空いた部屋がいくらでも見つけることができただろうに・・・。

わざわざこの場所を選んだことには、深い意図を感じる。

つまり雍正帝の兄弟、親戚がほとんど敵、という異常な状態にあったことを考慮せねばならぬ。

即位を争った兄弟らはまだあちこちで政権を転覆しようと陰謀を張り巡らせていたことを・・・。

雍正帝の政治は秘密主義に覆われている。

それだけ政策の撹乱を狙う敵が多かったからに他ならない。

その後、清朝の政治の中枢となる軍機処も機密保持のために作られた。

親衛隊「粘竿処(チャンガンチュ)」も、雍正帝のために情報を集めるスパイ集団である。

咸安宮官学は雍正帝の手中で思い通りに育成できる人材として、

わざわざ世襲奴隷の「内務府包衣」子弟を集めて作られた---。

目的は人材育成のほかにも洗脳教育もあっただろう。

皇帝への絶対的な忠誠を徹底的に叩き込んだことは想像に難くない。

そういう人材が雍正帝の手中に決定的に不足していた。

即位した雍正帝には、自分に絶対的な忠誠を誓う有能な部下が余りにも不足していたのである。

これまでの混沌とした皇子らの派閥精力地図を思えば、既存の人材は誰かの息がかかっている可能性があり、

むやみに重用するのは危険である。

だれの手垢もついていない真っ白な人材を手塩にかけて育てるのが、最も安全な方法。

---という結論に至ったらしい。

後宮奥深くに学校を作ったのは、教育内容をライバルらに知られたくなかったのではないだろうか。

咸安宮の位置は、自分が住む養心殿から目と鼻の先にある。

完全に自分の目の届くところに置きたかった・・・・。

この距離なら、暇を見つけては自ら視察に行くことも可能だ。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

次に教師陣である。

雍正帝は、咸安宮官学では翰林に教えよと言っている。

翰林は、漢人なら「進士にあらずんば、翰林にあらず」といわれる国家のブレーン集団である。

他の学校では、ここまで高い地位の教師はいない。

翰林は翰林院の所属員、諭旨の草稿を作成、国史の編纂をする。

国家政策や考えを文字にする機関だけに、最高の頭脳が集められる。

「進士にあらずんば、翰林にあらず」は、基本中の基本である。

進士に及第してもそのまま翰林院には入れない。

進士らは、最終試験である殿試の結果により、三等に等級付けされる。

一等の「一甲」は、定員が固定されており、トップ三人である。

即ち状元、榜眼、探花、この三人は文句なくそのまま翰林院に配属となる。

二等「二甲」は、人数はその時々によりまちまちだが、平均約五十人、「庶吉士」なる身分になる。

言わば「翰林見習い」の書生である。

次の科挙で次の庶吉士が入ってくるまで三年間、みっちりと教養を勉強しなおす。

三年後に再び試験を受け、成績上位者のみが翰林院入りする。

残りは六部所属か、地方官として知県などに任命される。

三等「三甲」は同じく六部か知県となる。

つまり翰林官とは、科挙のトップ中のまたトップ、国の頭脳の真髄が集まった集団である。

国事をこなす中枢部、内閣の構成員は、ほぼ翰林出身である。

肝心な部分は軍機処が握るので、国の決定機関の最高機関とは言えないが、

日常の煩雑な庶務の決定は、ほぼ内閣が行う。

翰林は国事を決定する内閣の候補生といえる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

このように、翰林官は一甲の三人は別としてほとんどの庶吉士の出身となるが、

試験の成績以外にもいくつかの採点基準がある。

それは容貌、年の若さ(あまりにも年をとっていたら、育成する意味がない)、字の美しさである。

即ち、庶吉士は若くて男前で字が美しく、教養があるのだ(爆)。

・・・・教師の選別にはどうでもいい話題で失礼(笑)。

---何はともあれ、翰林官は士大夫読書人の目指す人生の最終目標、世の中のあこがれだ。

翰林院の下級官である編修や検討は、官品では七品官でしかないが、

一品官の総督や巡撫とも対等に渡り合うことができる。

これに対して、同じ七品官でも知県なら自らを「芝麻官(胡麻塩官)」と卑下し、

一品官の前にはひれ伏さなくてはならない。

翰林官が教師を勤めるのは、「阿哥(アーゴ、皇子)」らの塾--上書房とこの咸安宮官学のみである。

ほかの学校の教習(教師)群はどういう人材が担ったかというと、

まず八旗官学では、順治初年は「監生」から選抜していた。

「監生」は一応、国子監の学生ということになっているが、

監生には恩生、蔭生なども多く含まれる。

つまりは、親の七光りで無試験入学できるのである。

・・・・そうなると、その教養たるや、推して知るべし・・・。

順治四年(1647)に批准された題本(定期報告)がある。

「恩、抜、歳生を教習に補充することを停止せよ。

蔭生として監生となった者で教師試験を受けていない者は、試験してから採用するように。」

玉石混合の監生の中から、

その教養を見ることなく教習に採用していたいい加減な管理が見えてくる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

和[王申]の通った咸安宮官学が、元は包衣専門の学校だったことからまた脱線したが・・・。

本題に戻ると。

咸安宮官学建てられたのは、内務府包衣子弟の教育の強化のためであった。

これまで見てきたように皇帝一家の「奴隷」である包衣身分の集団は、

一見底辺の下層民のように見えて、実は皇帝が最も信頼する「内輪」の扱いを受けてもいる。

康煕二十五年(1686)、内務府包衣子弟のために景山官学が作られる。

このときの学校設立の目的は、元々、満州語も漢語もある程度の基礎がある彼らをさらに磨き上げて、

翻訳人員を養成することだったと思われる。

定員三百六十六名で代々続いた。

皇帝一家のアイシンギョロ家にとって、皇族や建国の功臣というのは、

重要な一族であり、婚戚でもありながら、同時に油断できない相手でもあった。

ヌルハチのアイシンギョロの一族が取った天下は、

当然のことながら、満州族全体の貢献がなければ、取れなかったものであり、

有力な功臣の一族は常に

「もっと取り分をよこせ」

「誰のおかげで天下が取れたと思っているんだ」

という圧力をかけてやまぬ。

康熙帝の皇子らの間で勃発したガチンコの後継者争いも実はそれぞれに有力な功臣一族の勢力争いが背景にある。

皇太子の生母の実家が索尼(ソニン)の一族、皇長子の生母の実家が明珠(ミンジュ)の一族をそれぞれに背負っており、

一族の血を汲む皇子を皇帝につけんがために血眼になった。

康熙帝の時代はまだ建国も間もなく、そんな有力功臣らの強い突き上げを無視するわけに行かず、

それぞれの一族の娘を後宮に迎えたのである。

しかし時代が下り、皇権の強化が進むと、

もはや有力功臣一族から娘を皇后や妃に選ぶことはむしろ避けられるようになる。

それと同じ流れで皇帝にとって、有力功臣らや皇族は、手放しに安心できる相手ではなかった。

このため、

宗学: 皇族の子弟のための学校

覚羅学: ヌルハチ以前に分派した親戚の子弟のための学校

八旗官学: 八旗子弟のための学校

が次々に整備されていく中、

それでも別途に包衣子弟のための教育機関も欠かせなかったのである。

なぜなら、皇帝一家にとっては包衣の方が、功臣や皇族たちよりも安心できる相手だったからである。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

すでに康熙年間に設立されていた内務府包衣子弟のための学校・景山官学から、

雍正帝はさらに発展させて行こうとする。

雍正六年(一七二八)の上諭では、

「咸安宮内の部屋に今、空きがある。

景山官学の学生の勉強にはどうも身が入っていない。

内府(内務府)下の幼童と官学生の中で、俊秀なる者五、六十名、または百余名を選び出し、

翰林などを派遣し、咸安宮に住みこんで教授せよ。

かの場所は部屋も多く、弓を射る場所もある。校舎と住居は爾(なんじ)らが手配して修理し、住まわせよ。」

と、内務府大臣に命じる。

内務府大臣は、歴代皇帝の最も信頼できる人物のみが就任する。

多くは皇族、皇子、包衣、寵臣であった。

景山官学のレベルに雍正帝は不満を持ったらしい。

ここで注目すべきは、八旗のためのほかの学校--八旗官学も宗学も

はっきり言ってあまり程度の高い学生ばかりではない点は同じであるにも関わらず、

なぜ内務府包衣だけ選抜して、さらにレベルの高い人材を育成しようとしたか、ということである。

宗学と覚羅学については、教育の目的は人材育成というよりは、

思想教育、---悪く言えば洗脳であったと思われる。

一族の長となった皇帝に忠誠を誓い、

一丸となって政権を盛り立てていくことが、結局は自分のためにもなる--、

その点をしっかりと叩き込むことができ、皇族として恥ずかしくない常識を持ってくれれば良かった。

が、皇位に近いだけに、あまり立派な人材に育って皇位を脅かすような逸材になってもらっても困る。

--それが雍正帝の本音であったろう。

八旗官学の八旗子弟にしても、包衣ほど使いやすくはない。

「他人様の子」として、多少の遠慮は伴う。

その点、本当に人材として育ってくれたら、思う存分活用できる位置にあったのが、包衣らであったといえる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

雍正帝が当時おかれた立ち位置も考慮する必要がある・・・。

即位の正統性に大いに疑問があり、

皇族らから非難轟々の大合唱だったこと。

兄弟も親戚もすべて敵---。

血のつながった身内にほとんど信頼できる仲間がいなかったこと。

---そうした状況が、包衣人材の育成に気持ちを傾斜させていったかと思われる。

つまりは二つのポイントがある:

1、信頼できる包衣という集団の中からの優れた人材の育成

2、秘密主義を徹底する。

--他の勢力に干渉させない、感知させない。

そんな熟慮の末に咸安宮という場所が選ばれた。

咸安宮は紫禁城の中にあり、禁中に学校を作るのは異例である。

内務府の各機関が集まる一帯ではあるが、皇帝の甥らが通う宗学でさえ禁中にはない。

それこそ雍正帝としては、逆に皇族こそ信用できない輩、決して身の辺に置きたくない連中だったのである。

咸安宮官学は、自分の目の届くところに設置し、自らもしっかりと監督したいという意気込みの現われではないだろうか。

もっと具体的にその位置をいうと、雍正年間に創立されたときは、紫禁城の西北角にあった(現在は寿安宮と呼ばれる)。

皇帝の住まい、養心殿の西北方向、歩いて数百歩ほど歩けばたどり着く距離である。

斜め向かいには、チベット密教を祭った雨花閣がある。

この界隈は現在一般開放されていないが、

近くの太極殿などから屋根越しに雨花閣の屋根に乗るグロテスクな爬虫類を連想させるモチーフをわずかに見ることができる。

その後、乾隆十六年(一七五一)、乾隆帝が太后(乾隆帝の生母)の六十歳の誕生日の記念式典を行う場所とするため、

改修工事が行われることになり、寿安宮(如何にも高齢女性の長寿を願う命名・・・・)と改名され、学校は西華門内に移転した。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

本題に戻ると。

咸安宮官学建てられたのは、内務府包衣子弟の教育の強化のためであった。

これまで見てきたように皇帝一家の「奴隷」である包衣身分の集団は、

一見底辺の下層民のように見えて、実は皇帝が最も信頼する「内輪」の扱いを受けてもいる。

康煕二十五年(1686)、内務府包衣子弟のために景山官学が作られる。

このときの学校設立の目的は、元々、満州語も漢語もある程度の基礎がある彼らをさらに磨き上げて、

翻訳人員を養成することだったと思われる。

定員三百六十六名で代々続いた。

皇帝一家のアイシンギョロ家にとって、皇族や建国の功臣というのは、

重要な一族であり、婚戚でもありながら、同時に油断できない相手でもあった。

ヌルハチのアイシンギョロの一族が取った天下は、

当然のことながら、満州族全体の貢献がなければ、取れなかったものであり、

有力な功臣の一族は常に

「もっと取り分をよこせ」

「誰のおかげで天下が取れたと思っているんだ」

という圧力をかけてやまぬ。

康熙帝の皇子らの間で勃発したガチンコの後継者争いも実はそれぞれに有力な功臣一族の勢力争いが背景にある。

皇太子の生母の実家が索尼(ソニン)の一族、皇長子の生母の実家が明珠(ミンジュ)の一族をそれぞれに背負っており、

一族の血を汲む皇子を皇帝につけんがために血眼になった。

康熙帝の時代はまだ建国も間もなく、そんな有力功臣らの強い突き上げを無視するわけに行かず、

それぞれの一族の娘を後宮に迎えたのである。

しかし時代が下り、皇権の強化が進むと、

もはや有力功臣一族から娘を皇后や妃に選ぶことはむしろ避けられるようになる。

それと同じ流れで皇帝にとって、有力功臣らや皇族は、手放しに安心できる相手ではなかった。

このため、

宗学: 皇族の子弟のための学校

覚羅学: ヌルハチ以前に分派した親戚の子弟のための学校

八旗官学: 八旗子弟のための学校

が次々に整備されていく中、

それでも別途に包衣子弟のための教育機関も欠かせなかったのである。

なぜなら、皇帝一家にとっては包衣の方が、功臣や皇族たちよりも安心できる相手だったからである。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

すでに康熙年間に設立されていた内務府包衣子弟のための学校・景山官学から、

雍正帝はさらに発展させて行こうとする。

雍正六年(一七二八)の上諭では、

「咸安宮内の部屋に今、空きがある。

景山官学の学生の勉強にはどうも身が入っていない。

内府(内務府)下の幼童と官学生の中で、俊秀なる者五、六十名、または百余名を選び出し、

翰林などを派遣し、咸安宮に住みこんで教授せよ。

かの場所は部屋も多く、弓を射る場所もある。校舎と住居は爾(なんじ)らが手配して修理し、住まわせよ。」

と、内務府大臣に命じる。

内務府大臣は、歴代皇帝の最も信頼できる人物のみが就任する。

多くは皇族、皇子、包衣、寵臣であった。

景山官学のレベルに雍正帝は不満を持ったらしい。

ここで注目すべきは、八旗のためのほかの学校--八旗官学も宗学も

はっきり言ってあまり程度の高い学生ばかりではない点は同じであるにも関わらず、

なぜ内務府包衣だけ選抜して、さらにレベルの高い人材を育成しようとしたか、ということである。

宗学と覚羅学については、教育の目的は人材育成というよりは、

思想教育、---悪く言えば洗脳であったと思われる。

一族の長となった皇帝に忠誠を誓い、

一丸となって政権を盛り立てていくことが、結局は自分のためにもなる--、

その点をしっかりと叩き込むことができ、皇族として恥ずかしくない常識を持ってくれれば良かった。

が、皇位に近いだけに、あまり立派な人材に育って皇位を脅かすような逸材になってもらっても困る。

--それが雍正帝の本音であったろう。

八旗官学の八旗子弟にしても、包衣ほど使いやすくはない。

「他人様の子」として、多少の遠慮は伴う。

その点、本当に人材として育ってくれたら、思う存分活用できる位置にあったのが、包衣らであったといえる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

雍正帝が当時おかれた立ち位置も考慮する必要がある・・・。

即位の正統性に大いに疑問があり、

皇族らから非難轟々の大合唱だったこと。

兄弟も親戚もすべて敵---。

血のつながった身内にほとんど信頼できる仲間がいなかったこと。

---そうした状況が、包衣人材の育成に気持ちを傾斜させていったかと思われる。

つまりは二つのポイントがある:

1、信頼できる包衣という集団の中からの優れた人材の育成

2、秘密主義を徹底する。

--他の勢力に干渉させない、感知させない。

そんな熟慮の末に咸安宮という場所が選ばれた。

咸安宮は紫禁城の中にあり、禁中に学校を作るのは異例である。

内務府の各機関が集まる一帯ではあるが、皇帝の甥らが通う宗学でさえ禁中にはない。

それこそ雍正帝としては、逆に皇族こそ信用できない輩、決して身の辺に置きたくない連中だったのである。

咸安宮官学は、自分の目の届くところに設置し、自らもしっかりと監督したいという意気込みの現われではないだろうか。

もっと具体的にその位置をいうと、雍正年間に創立されたときは、紫禁城の西北角にあった(現在は寿安宮と呼ばれる)。

皇帝の住まい、養心殿の西北方向、歩いて数百歩ほど歩けばたどり着く距離である。

斜め向かいには、チベット密教を祭った雨花閣がある。

この界隈は現在一般開放されていないが、

近くの太極殿などから屋根越しに雨花閣の屋根に乗るグロテスクな爬虫類を連想させるモチーフをわずかに見ることができる。

その後、乾隆十六年(一七五一)、乾隆帝が太后(乾隆帝の生母)の六十歳の誕生日の記念式典を行う場所とするため、

改修工事が行われることになり、寿安宮(如何にも高齢女性の長寿を願う命名・・・・)と改名され、学校は西華門内に移転した。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

和[王申]の母校、咸安宮官学は、雍正帝が行った一連の教育改革の一環として建てられた。

当初は満州族の学校ではなく、内務府「包衣」の子弟のための学校として発足したことは前述のとおりである。

「包衣」について、何度も出てきているが、しつこいながら(笑)改めて総括しようと思う。

満州語の「ボーイアハ」、家の奴僕を指す。

多くは、満州族が北京入りする前、満州の地で漢人の戦争捕虜や普通の農民を奴隷にした者たちである。

彼らはそのまま代々仕え、「内務府包衣」は、その中でも皇帝一家に仕える人々をいう。

奴隷とは言え、人間数十年もともに暮らしていれば、他人にはない信頼関係も生まれてくる。

主人である満州族が奴隷の漢人の言葉を覚えるわけはないので、

そこは当然、長く仕えるうちに包衣の方が満州語を覚えるようになってくる。

覚えなければ罰せられるわけではないが、覚えれば主人と精神的に深い会話をすることができ、かわいがってもらえる。

覚えた方が生きるのが楽であれば、人間は自然に努力するようになるものである。

言葉だけでなく、思考回路や生活習慣まで次第に満州に合わせるようになる。

漢人でありながら満州族の言葉と文化を深く理解し、漢語も忘れていない者どもの集団、

---それが「包衣」集団を形成する。

明との戦争が次第に拡大してくると、彼らは自然と「橋渡し役」となった。

新たに捕虜となった漢人に対する通訳、降伏条件の交渉などの通訳を務めるのは、

満州の武将らに昔から仕えているこれら包衣らであったろう。

清の首脳部が紫禁城に入ったとき、明王朝の宦官が九万人も残っていた。

外地に赴任していた宦官らも多かったので、全員が紫禁城にいたわけではないが、この異様な巨大集団を見て、清の朝廷は困った。

――この連中をどうしよう・・・・と。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

明代から紫禁城に残っていた宦官らは、

政権が変わっても自分たちが必要とされる仕事の需要には変わりがないので、当然使ってもらえるものと思っていた。

主人が変わっても、普通の人間ではできない大事な役目。

――後宮の皇后様、お妃様たちの身の回りの世話をするのは、生殖能力をもたない彼らしか適さない。

これは確かに最もである。

しかし後宮の女性はいくらもいないから、九万人も必要はない。

明代の宦官の活用は、中国史上でも最大だったと思われる。

官公庁のあやゆる事務仕事、軍事監督、秘密警察に至るまであらゆる任務を担っていた。

そんな仕事のためになんで去勢が必要やねん、と言いたくなるくらい・・。

その理由:

1、子孫を増やせないため、一人でできる贅沢、手に入れる権利は知れていること。

2、特定の一族が権力を独占する心配がなく、皇帝ご一家御用向きの大切な事業を任せるには安心。

皇室直轄の織造局、炭鉱などの管理も宦官がやっていた。

そのほか大切な買い付け、隠密のご用達は、すべて宦官が責任を持ち、皇帝と秘密を共有していた。

しかし新たに紫禁城の主になった満州族は、

――うーむ。そういうことは、すべて包衣で済むではないか。

素直にそう感じたらしい。

実際、これまで皇帝個人の家庭向きの買い物、家事はすべて包衣集団がまかなって来た。

彼らには生殖機能はあるが、同じ一家の包衣の男女が結婚して子供を産み、

その子供もまた包衣になるだけのことである。

財産分散の問題は存在しない。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

――第一、言葉も習慣も違うのに、気持ち悪いわ。

もしかしたら、それが一番の理由だったかもしれない。

紫禁城に残っていた、九万人もの明の宦官を無用と感じた由縁である。

清初、京師(北京)に入城したばかりの満州族は、

漢人とはまったく別世界の異星人と言ってよく、両者の文化の違いはあまりにも大きかった。

言葉も違えば、生活習慣や服装、食べるものも違う、体臭でさえもまったく違った匂いがしただろう。

このため順治初年、満人と漢人のトラブルが耐えない。

当初は京師城内に満漢が雑居していたのが、その後漢人の居住を禁止せざるを得なかったのも、

生活習慣の違うもの同士が隣り合わせに住むと、いらぬ争いごとが耐えないからである。

同じように八旗軍が駐屯した全国の地方都市でも別個に「満城」を作り、雑居しないことを基本方針として貫いたのである。

それと同じように、いくら宦官らが

――ご奉仕させていただきます。

とかしこまったって、満州人側では非常に居心地が悪い。

腹心として使ってやってください、と言われても、

当時の満人は漢人にすぐに心を開けるものではない。

満人にとって、彼らは生殖能力を失った特殊な集団である前に、

漢語しか解さず、漢人の服を着て、漢人のものを食べる、ただの漢人でしかない。

数代前から半ば「満化」している包衣らの気安さとはわけが違う。

こうして清朝は、後宮で女性たちの身の回りの世話をする部分のみを残し、後の宦官はすべてお引取り願った。

明代には九万人いた宦官を九千人、十分の一に削減したのである。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

宦官が担当していた仕事は、

そのままほとんど包衣が担当することとなった。

これまで明朝で宦官が司っていた二十四衙門は、「内務府」に組織され、

職員はほとんどを包衣出身者で固めた。

役所のあった場所も、まったく同じ紫禁城の西南角、咸安宮付近の一角である。

宦官が出て行き、包衣が代わりに入ってきた。

皇帝一家の生活に直接関わる日常生活を「七司三院」が扱う。

食べ物、着る物の調達、予算の調達などを行った。

着る物は江南に「蘇州織造」などの皇室直轄機関に作らせる。

明代には、まさに宦官が管理していた機関である。

織物を作るだけではなく、民情を探り、皇帝に密書を書くスパイの役割を果たしていた。

このようなあまり表沙汰にできないような隠密行動は、数世代前から馴染んでいる包衣に任せるのが安心できたのである。

『紅楼夢』の作者、曹雪芹の家族は包衣出身で何代にも渡り織造を勤めたことで知られる。

曹雪芹については、以下の過去ログも参考に・・・。

清の西陵2、西陵と雍正帝の兄弟争い、康熙帝の皇子らのそれぞれの末路

の中の25皇子あたりの記述を参考に。延々と皇子らの軌跡が続くので、前の方はさっさと飛ばして、中間あたりまで進んでください。

このほか、大きな予算が動くポストである河道監督(黄河などの治水を見る)、税関などは、包衣で押さえることが多かった。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

こちらも。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

当初は満州族の学校ではなく、内務府「包衣」の子弟のための学校として発足したことは前述のとおりである。

「包衣」について、何度も出てきているが、しつこいながら(笑)改めて総括しようと思う。

満州語の「ボーイアハ」、家の奴僕を指す。

多くは、満州族が北京入りする前、満州の地で漢人の戦争捕虜や普通の農民を奴隷にした者たちである。

彼らはそのまま代々仕え、「内務府包衣」は、その中でも皇帝一家に仕える人々をいう。

奴隷とは言え、人間数十年もともに暮らしていれば、他人にはない信頼関係も生まれてくる。

主人である満州族が奴隷の漢人の言葉を覚えるわけはないので、

そこは当然、長く仕えるうちに包衣の方が満州語を覚えるようになってくる。

覚えなければ罰せられるわけではないが、覚えれば主人と精神的に深い会話をすることができ、かわいがってもらえる。

覚えた方が生きるのが楽であれば、人間は自然に努力するようになるものである。

言葉だけでなく、思考回路や生活習慣まで次第に満州に合わせるようになる。

漢人でありながら満州族の言葉と文化を深く理解し、漢語も忘れていない者どもの集団、

---それが「包衣」集団を形成する。

明との戦争が次第に拡大してくると、彼らは自然と「橋渡し役」となった。

新たに捕虜となった漢人に対する通訳、降伏条件の交渉などの通訳を務めるのは、

満州の武将らに昔から仕えているこれら包衣らであったろう。

清の首脳部が紫禁城に入ったとき、明王朝の宦官が九万人も残っていた。

外地に赴任していた宦官らも多かったので、全員が紫禁城にいたわけではないが、この異様な巨大集団を見て、清の朝廷は困った。

――この連中をどうしよう・・・・と。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

明代から紫禁城に残っていた宦官らは、

政権が変わっても自分たちが必要とされる仕事の需要には変わりがないので、当然使ってもらえるものと思っていた。

主人が変わっても、普通の人間ではできない大事な役目。

――後宮の皇后様、お妃様たちの身の回りの世話をするのは、生殖能力をもたない彼らしか適さない。

これは確かに最もである。

しかし後宮の女性はいくらもいないから、九万人も必要はない。

明代の宦官の活用は、中国史上でも最大だったと思われる。

官公庁のあやゆる事務仕事、軍事監督、秘密警察に至るまであらゆる任務を担っていた。

そんな仕事のためになんで去勢が必要やねん、と言いたくなるくらい・・。

その理由:

1、子孫を増やせないため、一人でできる贅沢、手に入れる権利は知れていること。

2、特定の一族が権力を独占する心配がなく、皇帝ご一家御用向きの大切な事業を任せるには安心。

皇室直轄の織造局、炭鉱などの管理も宦官がやっていた。

そのほか大切な買い付け、隠密のご用達は、すべて宦官が責任を持ち、皇帝と秘密を共有していた。

しかし新たに紫禁城の主になった満州族は、

――うーむ。そういうことは、すべて包衣で済むではないか。

素直にそう感じたらしい。

実際、これまで皇帝個人の家庭向きの買い物、家事はすべて包衣集団がまかなって来た。

彼らには生殖機能はあるが、同じ一家の包衣の男女が結婚して子供を産み、

その子供もまた包衣になるだけのことである。

財産分散の問題は存在しない。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

――第一、言葉も習慣も違うのに、気持ち悪いわ。

もしかしたら、それが一番の理由だったかもしれない。

紫禁城に残っていた、九万人もの明の宦官を無用と感じた由縁である。

清初、京師(北京)に入城したばかりの満州族は、

漢人とはまったく別世界の異星人と言ってよく、両者の文化の違いはあまりにも大きかった。

言葉も違えば、生活習慣や服装、食べるものも違う、体臭でさえもまったく違った匂いがしただろう。

このため順治初年、満人と漢人のトラブルが耐えない。

当初は京師城内に満漢が雑居していたのが、その後漢人の居住を禁止せざるを得なかったのも、

生活習慣の違うもの同士が隣り合わせに住むと、いらぬ争いごとが耐えないからである。

同じように八旗軍が駐屯した全国の地方都市でも別個に「満城」を作り、雑居しないことを基本方針として貫いたのである。

それと同じように、いくら宦官らが

――ご奉仕させていただきます。

とかしこまったって、満州人側では非常に居心地が悪い。

腹心として使ってやってください、と言われても、

当時の満人は漢人にすぐに心を開けるものではない。

満人にとって、彼らは生殖能力を失った特殊な集団である前に、

漢語しか解さず、漢人の服を着て、漢人のものを食べる、ただの漢人でしかない。

数代前から半ば「満化」している包衣らの気安さとはわけが違う。

こうして清朝は、後宮で女性たちの身の回りの世話をする部分のみを残し、後の宦官はすべてお引取り願った。

明代には九万人いた宦官を九千人、十分の一に削減したのである。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

宦官が担当していた仕事は、

そのままほとんど包衣が担当することとなった。

これまで明朝で宦官が司っていた二十四衙門は、「内務府」に組織され、

職員はほとんどを包衣出身者で固めた。

役所のあった場所も、まったく同じ紫禁城の西南角、咸安宮付近の一角である。

宦官が出て行き、包衣が代わりに入ってきた。

皇帝一家の生活に直接関わる日常生活を「七司三院」が扱う。

食べ物、着る物の調達、予算の調達などを行った。

着る物は江南に「蘇州織造」などの皇室直轄機関に作らせる。

明代には、まさに宦官が管理していた機関である。

織物を作るだけではなく、民情を探り、皇帝に密書を書くスパイの役割を果たしていた。

このようなあまり表沙汰にできないような隠密行動は、数世代前から馴染んでいる包衣に任せるのが安心できたのである。

『紅楼夢』の作者、曹雪芹の家族は包衣出身で何代にも渡り織造を勤めたことで知られる。

曹雪芹については、以下の過去ログも参考に・・・。

清の西陵2、西陵と雍正帝の兄弟争い、康熙帝の皇子らのそれぞれの末路

の中の25皇子あたりの記述を参考に。延々と皇子らの軌跡が続くので、前の方はさっさと飛ばして、中間あたりまで進んでください。

このほか、大きな予算が動くポストである河道監督(黄河などの治水を見る)、税関などは、包衣で押さえることが多かった。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

| 標準 校正必携 |

| 日本エディタースクール | |

| 日本エディタースクール出版部 |

こちらも。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

ここに、和[王申]兄弟にとって生涯協力者となる青年が登場する。

家奴(かど)の劉全(りゅうぜん)である。

のちに和[王申]が権力の座につくと、和[王申]の汚れ仕事を一手に引き受け、

八面六臂(はちめんろっぴ)の大活躍をする。

和[王申]に官職を世話してもらうときの賄賂、訴訟で勝つための賄賂など、さまざまな贈賄の窓口は、すべて劉全である。

和[王申]が出資して経営する質屋、高利貸し屋、鉱山、不動産、荘園などの経営もすべて劉全が采配する。

---和[王申]家の執事になるような人物である。

これだけの大立ち回りは、やくざの親分のように荒くれ者どもを取りまとめるような才覚がなければ勤まらない。

「家奴」は、主人に身柄を拘束された奴隷の身分ではあるが、それだけに主人との絆は深い。

元々は満州族が漢族の農民を拉致して奴隷にしたり、

戦争捕虜を各兵士に奴隷として分け与えたことが起源となり、その後代々満州族の各家庭に仕えてきた人々を指してそういう。

満州語の音を取り「包衣(ボーイ=家奴)」とも言い、このブログでも度々、登場してきた。

包衣に関しては、

清の西陵2、西陵と雍正帝の兄弟争い、康熙帝の皇子らのそれぞれの末路 の中の25皇子あたりの記述を参考に。延々と皇子らの軌跡が続くので、前の方はさっさと飛ばして、中間あたりまで進んでください。

清の東陵3、東陵の旗人は、実は皆、包衣

を参考にされたし。

上記では、家奴の中でも特に皇帝一家の家奴のことを説明しているが、それ以外にも各家庭にもそれぞれ家奴がいたということである。

本来は社会の中でもっとも身分が低い集団でありながら、時には特権階級の満州族にあやかり、大きな権力を手にした。

家の中でもっとも軽んじられた和[王申]兄弟と一蓮托生の契りを結んだ劉全というのは、普通の青年ではなかったように思える。

和[王申]と弟の和琳は、先妻の遺児という複雑な立場にあった。

一家の采配を握っている後妻にとっては、目の上のたんこぶだろう。

もちろん家奴の立場で奉公する主人を選べるはずはないだろうが、

強い絆があったからこそ、出世しても運命を共にせんと主人から寵愛を受けたと想像できる。

実際、和[王申]には異母兄弟がいたはずだが、史料を見てもとんとその軌跡は伝わらない。

つまりは自分が出世しても、同母弟の和琳以外は、一切目をかけず、放置した

--甚だしきは、暗に迫害したかと思われる。

もしこの継母が少し心の広い人物で、自分の子もなさぬ仲の先妻の子も同じように育てる力量があったとしたら、

未来の軍機大臣、和珅は誕生していなかっただろう。

和[王申]のスピード出世は、内に秘めた燃え盛るような怨念を駆動させることにより実現している。

不自由のない、伸び伸びとした少年時代を過ごしたなら、そのような強い爆発力のあるエネルギーは沸いてこなかったのではないか。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

和[王申]兄弟は、複雑な家庭環境の中で、疎んじられた存在だった。

使用人らも利に聡い、立ち回りのうまい人間なら、和[王申]兄弟に肩入れしようとは思わないはずだ。

そんな中、劉全は小さい頃から、和[王申]と強い信頼関係で結ばれた下僕だったという。

劉全自身がかなりの嫌われ者で「同類相憐れむ」存在だったのではないだろうか。

・・・・と勝手に妄想を膨らませてみた(笑)。

人とのコミュニケーションのとり方が不器用で、すぐ他人とトラブルを起こし、

特に主人格の人間にうまく取り入ることができず、いつも逆らっては罰せられていた少年。

それがエスカレートすると、

ますます自己防衛のために鋭い刃物のような目を爛々とさせたような、手のつけられない暴れ者になっていく。

同じ奴僕である劉全の父親がいくら殴っても言うことを聞かせられない、

すべての人間につかみかかるような輩だった--。

そうでも解釈せねば、説明がつかぬように思えた‥‥。

和[王申]はそんな生き方の下手な劉全に自分に相通じるものを見出したことだろう。

こうして和[王申]兄弟と劉全は、少年時代から互いに助け合い、かばい合いながら成長していく。

十歳を過ぎた頃、和[王申]は弟の和琳と共に、咸安宮(かんあんきゅう)官学に入学する。

雍正帝が、雍正六年(一七二八)に建てた高級官僚子弟のための学校である。

場所は皇城の中の西華門、

当初は内務府に勤務する高官の子弟たちに

満州語、漢語、モンゴル語、騎射、火器(火薬を使った武器)の扱い方などを教えた。

創立当時の学生は内務府三旗の子弟に限られていた。

内務府は皇帝一家の個人的な用向きをこなす官庁であり、今で言う宮内庁のような役所である。

「内務府三旗」付けとは、つまりは包衣籍(漢人を中心とした奴隷籍)の子弟のみ、ということになる。

皇帝直属の「上三旗(正黄旗、鑲黄旗、正白旗)」に属する奴隷籍の人は内務府の管理扱いになる。

雍正六年に咸安宮(かんあんきゅう)官学が創立された当初は、

この内務府三旗の包衣子弟の中から優秀な学生を選んで入学させた。

和[王申]の一家は満州正紅旗に属し、包衣籍ではないから、この時点では入学資格はない。

包衣は奴隷なので、身分はもちろん一般の満州族より低い。

後に和[王申]を貶め、包衣籍の「賎民」出身という伝承が広がったが、

それはこの出身校が元々、包衣子弟対象から始まったことを根拠としている。

もう一つには、和[王申]が後に包衣籍出身の高官・英廉の元に入り婿したこととも関係があるとも思われる。

こちらも。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

家奴(かど)の劉全(りゅうぜん)である。

のちに和[王申]が権力の座につくと、和[王申]の汚れ仕事を一手に引き受け、

八面六臂(はちめんろっぴ)の大活躍をする。

和[王申]に官職を世話してもらうときの賄賂、訴訟で勝つための賄賂など、さまざまな贈賄の窓口は、すべて劉全である。

和[王申]が出資して経営する質屋、高利貸し屋、鉱山、不動産、荘園などの経営もすべて劉全が采配する。

---和[王申]家の執事になるような人物である。

これだけの大立ち回りは、やくざの親分のように荒くれ者どもを取りまとめるような才覚がなければ勤まらない。

「家奴」は、主人に身柄を拘束された奴隷の身分ではあるが、それだけに主人との絆は深い。

元々は満州族が漢族の農民を拉致して奴隷にしたり、

戦争捕虜を各兵士に奴隷として分け与えたことが起源となり、その後代々満州族の各家庭に仕えてきた人々を指してそういう。

満州語の音を取り「包衣(ボーイ=家奴)」とも言い、このブログでも度々、登場してきた。

包衣に関しては、

清の西陵2、西陵と雍正帝の兄弟争い、康熙帝の皇子らのそれぞれの末路 の中の25皇子あたりの記述を参考に。延々と皇子らの軌跡が続くので、前の方はさっさと飛ばして、中間あたりまで進んでください。

清の東陵3、東陵の旗人は、実は皆、包衣

を参考にされたし。

上記では、家奴の中でも特に皇帝一家の家奴のことを説明しているが、それ以外にも各家庭にもそれぞれ家奴がいたということである。

本来は社会の中でもっとも身分が低い集団でありながら、時には特権階級の満州族にあやかり、大きな権力を手にした。

家の中でもっとも軽んじられた和[王申]兄弟と一蓮托生の契りを結んだ劉全というのは、普通の青年ではなかったように思える。

和[王申]と弟の和琳は、先妻の遺児という複雑な立場にあった。

一家の采配を握っている後妻にとっては、目の上のたんこぶだろう。

もちろん家奴の立場で奉公する主人を選べるはずはないだろうが、

強い絆があったからこそ、出世しても運命を共にせんと主人から寵愛を受けたと想像できる。

実際、和[王申]には異母兄弟がいたはずだが、史料を見てもとんとその軌跡は伝わらない。

つまりは自分が出世しても、同母弟の和琳以外は、一切目をかけず、放置した

--甚だしきは、暗に迫害したかと思われる。

もしこの継母が少し心の広い人物で、自分の子もなさぬ仲の先妻の子も同じように育てる力量があったとしたら、

未来の軍機大臣、和珅は誕生していなかっただろう。

和[王申]のスピード出世は、内に秘めた燃え盛るような怨念を駆動させることにより実現している。

不自由のない、伸び伸びとした少年時代を過ごしたなら、そのような強い爆発力のあるエネルギーは沸いてこなかったのではないか。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

和[王申]兄弟は、複雑な家庭環境の中で、疎んじられた存在だった。

使用人らも利に聡い、立ち回りのうまい人間なら、和[王申]兄弟に肩入れしようとは思わないはずだ。

そんな中、劉全は小さい頃から、和[王申]と強い信頼関係で結ばれた下僕だったという。

劉全自身がかなりの嫌われ者で「同類相憐れむ」存在だったのではないだろうか。

・・・・と勝手に妄想を膨らませてみた(笑)。

人とのコミュニケーションのとり方が不器用で、すぐ他人とトラブルを起こし、

特に主人格の人間にうまく取り入ることができず、いつも逆らっては罰せられていた少年。

それがエスカレートすると、

ますます自己防衛のために鋭い刃物のような目を爛々とさせたような、手のつけられない暴れ者になっていく。

同じ奴僕である劉全の父親がいくら殴っても言うことを聞かせられない、

すべての人間につかみかかるような輩だった--。

そうでも解釈せねば、説明がつかぬように思えた‥‥。

和[王申]はそんな生き方の下手な劉全に自分に相通じるものを見出したことだろう。

こうして和[王申]兄弟と劉全は、少年時代から互いに助け合い、かばい合いながら成長していく。

十歳を過ぎた頃、和[王申]は弟の和琳と共に、咸安宮(かんあんきゅう)官学に入学する。

雍正帝が、雍正六年(一七二八)に建てた高級官僚子弟のための学校である。

場所は皇城の中の西華門、

当初は内務府に勤務する高官の子弟たちに

満州語、漢語、モンゴル語、騎射、火器(火薬を使った武器)の扱い方などを教えた。

創立当時の学生は内務府三旗の子弟に限られていた。

内務府は皇帝一家の個人的な用向きをこなす官庁であり、今で言う宮内庁のような役所である。

「内務府三旗」付けとは、つまりは包衣籍(漢人を中心とした奴隷籍)の子弟のみ、ということになる。

皇帝直属の「上三旗(正黄旗、鑲黄旗、正白旗)」に属する奴隷籍の人は内務府の管理扱いになる。

雍正六年に咸安宮(かんあんきゅう)官学が創立された当初は、

この内務府三旗の包衣子弟の中から優秀な学生を選んで入学させた。

和[王申]の一家は満州正紅旗に属し、包衣籍ではないから、この時点では入学資格はない。

包衣は奴隷なので、身分はもちろん一般の満州族より低い。

後に和[王申]を貶め、包衣籍の「賎民」出身という伝承が広がったが、

それはこの出身校が元々、包衣子弟対象から始まったことを根拠としている。

もう一つには、和[王申]が後に包衣籍出身の高官・英廉の元に入り婿したこととも関係があるとも思われる。

| 標準 編集必携 |

| 日本エディタースクール | |

| 日本エディタースクール出版部 |

こちらも。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

和[王申](満州語名ヘシェン)は、金銭に異様に執着したと伝えられる、

野史では、それを「家柄が悪く、小さい頃貧乏だったのでその反動」という。

しかし家柄が悪い、というのは当たっていない。

和[王申]は乾隆十五年(一七五0)に満州正紅旗に生まれる。

姓はニウフル氏、満州八大貴族として歴代数々の重臣や皇后を出し、深く政権と結びついてきた一族だ。

乾隆帝の生母もニウフル氏(の出ということになっている)、乾隆帝の二番目の皇后もニウフル氏である。

一族の始祖はヌルハチに従い、東北から北京入りした功臣・額爾都(オルト)。

曽祖父の尼雅哈納(ニヤハナ)は、軍功のため三等軽車都尉(さんとうけいしゃとい)の爵位の世襲を許された。

それ以来、和[王申]の先祖はずっと、この爵位を継承している。

爵位なので、実権はない。

俸禄は年間百六十両、大金ではないが、

当時の二品官の俸禄が百五十五両だったことを考えると、決して少ない額でもない。

和[王申]の父・常保(チャンボー)は、四代目継承者としてこの爵位を継いだ。

その上、軍人として軍功を重ね、正二品の福建副都統に就任する。

正二品官といえば、かなりの高官であり、俸禄・百五十五両以外にも、養廉銀・千両も受け取ることができる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

以上のように、和[王申]は満州貴族としてはかなり裕福で地位の高い家に生まれたと言えるだろう。

家柄は決して悪くない。

「小さい頃貧乏した」という話が広く伝わったのは、如何なる理由によるものか。

金銭への異常な執着心があったのは事実であり、

それが幼児体験が関係あるに違いない、という解釈らしい。

これには一理ある。

実は、和[王申]の家柄と父親の社会的地位は決して悪くなかったのだが、

両親を早くになくすという不幸があった。

和[王申]の生母は、河庫道員・嘉謨(ジャモ)の娘、

これまた家柄としては申し分ない。

河庫道員は四品の中堅ポストだが、実入りが多い。

清代、大河の治水には毎年八百万両という莫大な予算がかけられていた。

治水に関わる官職は何でも予算が豊富だったのである。

土木工事が絡むと関係者が潤うのは、現代も変わらない。

そんなエリート家庭同士の結婚だった和[王申]の両親であるが、

不幸にも生母は弟の和琳(満州名ヘリエン)を生むときに産後の肥立ちが悪くて他界する。

その後、父親は後添えとして吏部尚書・伍弥泰(オミタイ)の娘を輿入れさせた。

尚書といえば大臣クラス、今度はさらに家柄のいい所の娘をもらったのである。

最初の結婚のときより男も出世しているので、さらに条件が上がったのだろう。

若いまだ駆け出しの武官の頃は無冠で戦場を駆け回り、継いだ三等軽車都尉(さんとうけいしゃとい)も大した爵位でもない。

少し出世した後で取る嫁の実家の地位が違うのは、自然である。

---これが和[王申]兄弟にとっては、不幸の始まりだった。

後妻が低い家柄の女性なら、本妻の子供にも一目置いてくれようが、

さらに高い家柄の家から来たのだから、ろくな扱いはしなかっただろう。

史書にそんな事実は書いていないが、和[王申]の偏った性格を見れば、その幼児体験は大体想像がつくというものである。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

和[王申]の父は、武官として外地勤務が多く、年に数回も帰ってこれない。

その留守の間は、天下の吏部尚書・伍弥泰()(オミタイ)の娘である継母が家を采配していた。

その後この継母が男児を生んだため、わが子かわいさも手伝い、和[王申]兄弟への扱いは、余計に悪くなったに違いない。

悪いことに和[王申]九歳の年、父親が勤務先の福建で客死した。

さらなる不幸の追い討ちである。

それまではなさぬ仲の継母が家を預かっているとはいえ、父親の副都統としての俸禄は潤沢なものだったから、

和[王申]兄弟もあまり不自由はしなかっただろう。

それが父親の死後は、いくらかある荘園の小作代だけが収入となり、家計は悪化して行く。

継母は実家が吏部尚書まで務めた高官なので、時には実家に援助を求めることもできたろうが、それにも限りがある。

恐らく自分の娘直系の血縁者が不自由なく暮らす程度の援助はしたとしても、

「なさぬ仲」の和[王申]兄弟は、どうしても後回しになって行ったことだろう。

着るものも異母兄弟より粗末なものを与えられ、食べるものも差をつけられたに違いない。

そうなると、使われる召使いも和[王申]兄弟の担当になれば待遇が悪くなり、屋敷の中でも馬鹿にされて軽んじられる。

この幼い主人二人が、使用人からも軽んじられるようになり、異母兄弟からはいじめられる、というのは当然の流れである。

そんな状況を考えると、和[王申]は小さい頃かなりお金にひもじい思いをしたことが想像できる。

権力を握ってからの異常な金銭欲はこの幼児体験から来ているのではないだろうか。

これに対して、弟の和琳は天真爛漫なものである。

「兄ちゃん、兄ちゃん」

と、泣きべそをかいていれば、基本的には兄が解決してくれる・・・・。

このために兄弟二人はまったく違う性格に育つ。

和[王申]が出世してからの軌跡を追っていくと、

兄があれだけ悪しざまに書かれ、恥も外聞もなく、富の収集に血眼になっているのに対し、

弟の方は、兄の七光りを受けて出世もさせてもらうし、豊かな立場につきつつも、

何か淡々と任務をこなしている。

兄とは違う印象--。

和琳は外部からの風当たりを兄が一身に引き受けてくれたために、心優しい穏やかな青年に育ったらしいのだ。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

こちらも薦められました。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

野史では、それを「家柄が悪く、小さい頃貧乏だったのでその反動」という。

しかし家柄が悪い、というのは当たっていない。

和[王申]は乾隆十五年(一七五0)に満州正紅旗に生まれる。

姓はニウフル氏、満州八大貴族として歴代数々の重臣や皇后を出し、深く政権と結びついてきた一族だ。

乾隆帝の生母もニウフル氏(の出ということになっている)、乾隆帝の二番目の皇后もニウフル氏である。

一族の始祖はヌルハチに従い、東北から北京入りした功臣・額爾都(オルト)。

曽祖父の尼雅哈納(ニヤハナ)は、軍功のため三等軽車都尉(さんとうけいしゃとい)の爵位の世襲を許された。

それ以来、和[王申]の先祖はずっと、この爵位を継承している。

爵位なので、実権はない。

俸禄は年間百六十両、大金ではないが、

当時の二品官の俸禄が百五十五両だったことを考えると、決して少ない額でもない。

和[王申]の父・常保(チャンボー)は、四代目継承者としてこの爵位を継いだ。

その上、軍人として軍功を重ね、正二品の福建副都統に就任する。

正二品官といえば、かなりの高官であり、俸禄・百五十五両以外にも、養廉銀・千両も受け取ることができる。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

以上のように、和[王申]は満州貴族としてはかなり裕福で地位の高い家に生まれたと言えるだろう。

家柄は決して悪くない。

「小さい頃貧乏した」という話が広く伝わったのは、如何なる理由によるものか。

金銭への異常な執着心があったのは事実であり、

それが幼児体験が関係あるに違いない、という解釈らしい。

これには一理ある。

実は、和[王申]の家柄と父親の社会的地位は決して悪くなかったのだが、

両親を早くになくすという不幸があった。

和[王申]の生母は、河庫道員・嘉謨(ジャモ)の娘、

これまた家柄としては申し分ない。

河庫道員は四品の中堅ポストだが、実入りが多い。

清代、大河の治水には毎年八百万両という莫大な予算がかけられていた。

治水に関わる官職は何でも予算が豊富だったのである。

土木工事が絡むと関係者が潤うのは、現代も変わらない。

そんなエリート家庭同士の結婚だった和[王申]の両親であるが、

不幸にも生母は弟の和琳(満州名ヘリエン)を生むときに産後の肥立ちが悪くて他界する。

その後、父親は後添えとして吏部尚書・伍弥泰(オミタイ)の娘を輿入れさせた。

尚書といえば大臣クラス、今度はさらに家柄のいい所の娘をもらったのである。

最初の結婚のときより男も出世しているので、さらに条件が上がったのだろう。

若いまだ駆け出しの武官の頃は無冠で戦場を駆け回り、継いだ三等軽車都尉(さんとうけいしゃとい)も大した爵位でもない。

少し出世した後で取る嫁の実家の地位が違うのは、自然である。

---これが和[王申]兄弟にとっては、不幸の始まりだった。

後妻が低い家柄の女性なら、本妻の子供にも一目置いてくれようが、

さらに高い家柄の家から来たのだから、ろくな扱いはしなかっただろう。

史書にそんな事実は書いていないが、和[王申]の偏った性格を見れば、その幼児体験は大体想像がつくというものである。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

和[王申]の父は、武官として外地勤務が多く、年に数回も帰ってこれない。

その留守の間は、天下の吏部尚書・伍弥泰()(オミタイ)の娘である継母が家を采配していた。

その後この継母が男児を生んだため、わが子かわいさも手伝い、和[王申]兄弟への扱いは、余計に悪くなったに違いない。

悪いことに和[王申]九歳の年、父親が勤務先の福建で客死した。

さらなる不幸の追い討ちである。

それまではなさぬ仲の継母が家を預かっているとはいえ、父親の副都統としての俸禄は潤沢なものだったから、

和[王申]兄弟もあまり不自由はしなかっただろう。

それが父親の死後は、いくらかある荘園の小作代だけが収入となり、家計は悪化して行く。

継母は実家が吏部尚書まで務めた高官なので、時には実家に援助を求めることもできたろうが、それにも限りがある。

恐らく自分の娘直系の血縁者が不自由なく暮らす程度の援助はしたとしても、

「なさぬ仲」の和[王申]兄弟は、どうしても後回しになって行ったことだろう。

着るものも異母兄弟より粗末なものを与えられ、食べるものも差をつけられたに違いない。

そうなると、使われる召使いも和[王申]兄弟の担当になれば待遇が悪くなり、屋敷の中でも馬鹿にされて軽んじられる。

この幼い主人二人が、使用人からも軽んじられるようになり、異母兄弟からはいじめられる、というのは当然の流れである。

そんな状況を考えると、和[王申]は小さい頃かなりお金にひもじい思いをしたことが想像できる。

権力を握ってからの異常な金銭欲はこの幼児体験から来ているのではないだろうか。

これに対して、弟の和琳は天真爛漫なものである。

「兄ちゃん、兄ちゃん」

と、泣きべそをかいていれば、基本的には兄が解決してくれる・・・・。

このために兄弟二人はまったく違う性格に育つ。

和[王申]が出世してからの軌跡を追っていくと、

兄があれだけ悪しざまに書かれ、恥も外聞もなく、富の収集に血眼になっているのに対し、

弟の方は、兄の七光りを受けて出世もさせてもらうし、豊かな立場につきつつも、

何か淡々と任務をこなしている。

兄とは違う印象--。

和琳は外部からの風当たりを兄が一身に引き受けてくれたために、心優しい穏やかな青年に育ったらしいのだ。

元・和[王申]の邸宅だった現恭親王府。

| 実例校正教室 |

| 日本エディタースクール | |

| 日本エディタースクール出版部 |

こちらも薦められました。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!