入り口からちょうど向かいの奥の壁になにやら石のようなものがかけてあります。

何かおまじないか、魔よけのようなものなのでしょうが、詳しいことは聞けずじまいでした。

結び目を解くための角。

紐が革製品の場合、なかなか解けないので、これを突っ込み緩めるのだそうです。

若夫婦の生業は牛の飼育。

肉牛として飼育しており、100頭をかかえています。

1頭の売り値は5000元。100頭ということは、50万元の資産ですか??

けっこう豊かですな。

のんびりひなたぼっこかいな?

川の水は透き通っています。すばらしい。。

何かおまじないか、魔よけのようなものなのでしょうが、詳しいことは聞けずじまいでした。

結び目を解くための角。

紐が革製品の場合、なかなか解けないので、これを突っ込み緩めるのだそうです。

若夫婦の生業は牛の飼育。

肉牛として飼育しており、100頭をかかえています。

1頭の売り値は5000元。100頭ということは、50万元の資産ですか??

けっこう豊かですな。

のんびりひなたぼっこかいな?

川の水は透き通っています。すばらしい。。

| 草原と馬とモンゴル人 (NHKブックス) | |

| クリエーター情報なし | |

| 日本放送出版協会 |

女主人がどんどんともてなしセットをちゃぶ台に並べてくれます。

手前の空の茶碗はバター茶を入れてくれるためのものです。

まだ漢族家庭では、少々経済的に余裕のある家庭でもボロボロのセンスの悪い食器が平気で出てきますが、

ウィグル族やモンゴル族などのアルタイ語系少数民族の家庭では、

はっとするほどセンスのよいコーディネートが出されることがあり、感心します。

文化は辺境に残るというのは、本当ですねー。

文革による破壊も辺境には徹底できなかったという「副産物」もあるのでしょうか。

何をいただいたのか、その場では説明を聞く暇もなく、帰ってからネットで調べました。

以下はネットの情報と体験を組み合わせた結論。

ガラスの容器に入ったのは、あられのようなカリカリした食感の「炒米」。

「炒米」: モンゴル語では、「ロバダー(勒巴達)」=蒙古米の意味だそうな。

キビを蒸し、炒めて乾燥させたものらしいです。ヨーグルトやバター茶の中に入れて炭水化物の補給とします。

朝ごはんにするほか、放牧に携帯し、昼食にお茶だけ沸かし、お茶の中に放り込み、昼食とするそうです。

ユーラシア大陸を征服したチンギス・ハーンの軍隊もキビのあられとカチカチのチーズを口に含みながら、

ほぼ炊事に煩わされることなく、馬上で食事を済ませながら驀進していたのかしら。

どんぶりの中はヨーグルトと生クリームの間のようなもの。西洋でいうサワークリームかしら。

濃厚で砂糖なしでもおいしいです。

以下の中国語の説明(翻訳)を分析すると、生乳を放置して上澄みとなる「哲[口黒](ジュヒ)」、

つまり生クリームを発酵させてすっぱくしたもの、のような気がする。

哲[口黒] --- (モンゴル語Juhii): 絞りたての牛乳をたらい、木の桶などに入れ、

涼しいところで6-8時間寝かせておくと、表面に分厚い黄色の油の層ができる。

これがJuhii。Juhiiの採取は季節によって大きく違う。

時には何日もかかってやっとJuhiiに凝固し、季節によって厚さも違う。

通常、牛乳の表面が固まったら、Juhiiを取ることができる。

牛乳を寝かせる際には、一定の技術が必要。

牛乳の清潔度に注意しないと、変質しやすい。

たとえJuhiiが取れたとしても、味も悪くなる。

暑い季節の場合、Juhiiに凝固する前に牛乳が腐ってしまったり、Juhiiに凝固しないこともある。

夏は河畔から草の皮を取ってきて、容器の下におき、爽快に保つほか、

野外から野花・草を撮ってきてゲルのハナ(壁)にかけ、空気を清潔に保つ。

・・・・解説の途中で失礼ながら、草木をぶら下げて清潔にするというのは、気休めっぽいんですなああ。

まあ。

それくらい気合いを入れて作れば、衛生にも注意して成功しやすいという覚悟のほどを固めていくためのプロセスでしょうかねええ。

続き。

涼しい季節は、部屋でアルガリを焚き、室温が下がりすぎないようにする。

Juhiiが出来上がったら、そのまま食べることができる。

Juhiiは水分が多いので、変質しやすく、携帯する場合は煮沸させて水分を飛ばす。

Juhiiはパンやマントウに塗りつけて食べるとおいしい。また炒米に混ぜて食べるのもよい。

元代の《飲食真記》によると、Juhiiの性は涼、心臓、肺提に栄養を与え、

咳を止め、のどの渇きを癒し、養毛効果があり、「心」の熱さのためにおきる吐血に効果がある。

JuhiiはNai油、黄油を精製するための主要原料である。

・・・・ということだそうな。

やっぱりサワークリームで合ってますかな。

ここで「Nai油」と「黄油」の違いがわからんー。

辞書を見ると、両方ともバターと書いてある。。

白い板状のものがNai豆腐。

Nai豆腐 --- モンゴル語ではSuunHuruudという。

新鮮な牛乳を粗目の布でこした後、木桶またはかめに入れ、涼しいところで数日おき、自然に凝固させる。

---つまりこれがJuhiiを作るということですな。

Juhiiをなべに入れ、弱火でゆっくり煮る。

たんぱく質を加熱すると凝固するので、乳清がゆっくりと分離し、同時に乳清を絞り出し、

濃度のあがったところで火力を上げ、乳清を完全にとばす。

専用の型に入れ、冷暗所におく。

甘くしたいなら、乳清を飛ばす時点で砂糖を入れる。乾いたものを棒状に切ったものをNai豆腐条という。

成型の型は地方によって大きさが違い、月餅のように模様のついた丸い型に入れる時もある。

一度に取れる牛乳の量が少なく、すぐにNai豆腐にできない時は少量をストックしておくこともできる。

Juhiiを途中まで加熱して水分をややとばし、容器に入れて保存する。一定の量がたまってからNai豆腐に加工する。

Nai豆腐は時間がたつと固くなるので、蒸して食べることもある。またはお茶、炒米、煮込んだ牛・羊肉に浸して食べる。

・・・・・と書いてあるので、

お皿に乗っている白いかまぼこみたいなのが、生乾き状態。

さらにそれを乾燥させてがちがちに硬くしたものがその横のスティック上のもの。

私は生乾きの奴がおいしかったです。

ぽそぽそと豆腐とチーズの間くらいで。

かめに入っているのが、Juhiiを抽出する過程でしょうな。

その横では、Nai豆腐条を切って乾燥させている工程。そこからおもてなし用のものを盛ってくれます。

Nai豆腐が出来上がったところ。

後ろにあるのは、木の型枠です。この時点では、生乾き、ぽそぽそ、ちょっとゴムゴムした食感です。

中華包丁で切り分けています。。

家族で食べられるだけしか作らないそうです。

若夫婦は牛飼育を生業としており、100頭くらいの牛を飼っています。

牛乳は絞ろうと思えば、もっと絞れるのですが、乳業で食べているわけではなく、

肉牛として売って生活しているので、食べられる以上は必要ないということです。

つまり日本でいえば、自家消費分だけ漬物を漬けるようなもんですな。

中国では、物価に対して牛乳の値段が高いです。

250ccの小さな袋のロングライフで1,2元ほどします。

しかもロングライフなので、毎日がぼ飲みしようと思えば、防腐剤の量なども気になって、なかなかできません。

新鮮なパックの牛乳はもっと値段が高く、やはり毎日がぼ飲みできるような状態ではありません。

中国人は特に子供の成長期には、牛乳を一生懸命飲ませようとしているので、

大きな需要があると思うのですが、生産ラインのシステムがなかなか追いつかないのは、こういうことかなあ、と合点が行きました。

つまり牛はいくらでも育てられるけど、清潔な牛乳を採取し、

腐らない間に加工して、消費者の元に届けるというシステムを浸透させることが難しいということなのですね。

かと言って、Nai豆腐に加工すると、日持ちがするので、

販売ラインに乗せるときに鮮度の問題を考えなくていいでしょうが、チーズ以上に高カロリーすぎます。

漢人は小さい頃から乳製品を食べて骨や内臓を作り上げていないので、

ちょっと食べただけでもすぐに太ってしまうわ、中高年ならメタボの症状を悪化させるわ、で食べれるような体のしくみになっていない。。

またヨーロッパのチーズのように発酵させて複雑な味にさせていないため、

嗜好品としてもやや洗練さが欠けて、余計浸透しないのかなあ、と思います。

こんなに牛さんがもおもおいるのに、もっと乳を生かせないものかしら、と余計なお世話を考えているのでした。

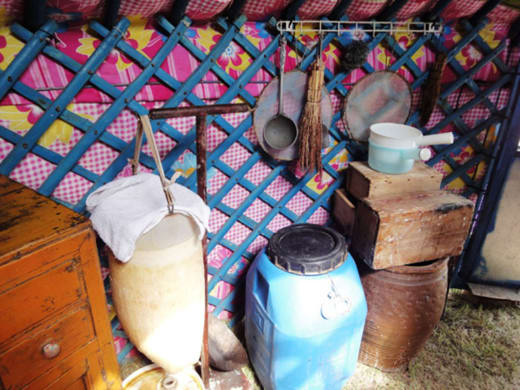

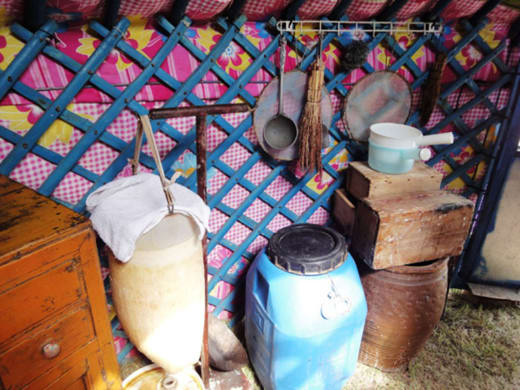

さまざまな調理道具が並びます。

壁にかかっているのは、漉し網、牛乳をすくう柄杓、炒め物のためのおたま、

なべを洗うためのほうきのようなものもありますな。

さまざまな馬具もかけてあります。馬のことはさっぱりわからないので、

それぞれに何をするものなのか、検討もつきませんが。。

緑の棒のようなものは、馬の汗をこそぎ落とすためのものだそうです。

『草原と馬とモンゴル人』(楊海英、NHKBooks)の中に、チンギス・ハーンの二頭の駿馬の叙事詩が出てきます。

二頭の兄弟の駿馬が、ハーンの馬の群れの中で待遇に不満を感じて逃亡するが、やがて戻ってくるという物語です。

その中でひどい扱いを受けているという具体例として、

「ハーン主君がいたわって乗るのは、大事な褐色馬でしょう。

殺されるほど乗られるのは、あなたと私の二人ではないか。

かわいがって乗るのは、黒金色馬でしょう。

厳しいとき、寒いときに乗られるのは、あなたと私の二人ではないか。

丁寧に鞍をつけて乗るのは、大事な褐色馬でしょう。

暑い日があるではないか。

干上がって耐えられなくなくほどつなぐではないか。

黒や黄色の鞍敷があるのに、砂利の上で転がせるではないか。

寒い日があるでしょう。

それでも青ざめた冷たい馬轡をはめられるではないか。

絨毯の鞍敷をつけ、汗びっしょりになるでしょう。

汗だらけのまま放されて、冷たい雪を食べさせるではないか。

どうする、兄さん。行きましょう。」

・・・とあるように、馬の汗をこそぎ落としてあげるのは、

大切な養生のようですな。。

余談ながら、その後、弟馬の言葉にお兄さん馬が反対し、逃亡をとめる。

「もし逃げたらどうなるか。

私たちを見た他人は他人の馬だといって、

追ってつかまえて酷使するだろう。

戦いになったといって、みんなで酷使するだろう。

命令だといって、別れ別れに連れ出されるだろう。

野生の馬だといって、やじりで倒されるだろう」

と、逃亡馬のみじめな末路を挙げ立てている。

こちらのお宅のだんなさんは、どうやら競馬にはまっている人のようです。

現代、もはや馬は経済家畜ではなく、飼っていても買い取り手先もあまりなく、

乗り物も自動車やバイクに取って代わられ、用を成しません。

ところがだんなさんはけっこうな数の馬を持っているらしく、

もう純粋に道楽の域です。

その日もナーダムの競馬に参加、自慢の馬とともに、腕試しにでかけているとのこと。

おくさんは、もおお、男の人の道楽はしょうがないわねえ、というような雰囲気でした。

といっても、草原での馬道楽は、勝手に放して草を食べるに任せるだけでいいのですから現金の出費はあまりありません。

せいぜいが、かわいがって汗をまめに落としてあげたり、

競馬のためにチームで走りこみを行うための手間ヒマでしょうなあ。

手前の空の茶碗はバター茶を入れてくれるためのものです。

まだ漢族家庭では、少々経済的に余裕のある家庭でもボロボロのセンスの悪い食器が平気で出てきますが、

ウィグル族やモンゴル族などのアルタイ語系少数民族の家庭では、

はっとするほどセンスのよいコーディネートが出されることがあり、感心します。

文化は辺境に残るというのは、本当ですねー。

文革による破壊も辺境には徹底できなかったという「副産物」もあるのでしょうか。

何をいただいたのか、その場では説明を聞く暇もなく、帰ってからネットで調べました。

以下はネットの情報と体験を組み合わせた結論。

ガラスの容器に入ったのは、あられのようなカリカリした食感の「炒米」。

「炒米」: モンゴル語では、「ロバダー(勒巴達)」=蒙古米の意味だそうな。

キビを蒸し、炒めて乾燥させたものらしいです。ヨーグルトやバター茶の中に入れて炭水化物の補給とします。

朝ごはんにするほか、放牧に携帯し、昼食にお茶だけ沸かし、お茶の中に放り込み、昼食とするそうです。

ユーラシア大陸を征服したチンギス・ハーンの軍隊もキビのあられとカチカチのチーズを口に含みながら、

ほぼ炊事に煩わされることなく、馬上で食事を済ませながら驀進していたのかしら。

どんぶりの中はヨーグルトと生クリームの間のようなもの。西洋でいうサワークリームかしら。

濃厚で砂糖なしでもおいしいです。

以下の中国語の説明(翻訳)を分析すると、生乳を放置して上澄みとなる「哲[口黒](ジュヒ)」、

つまり生クリームを発酵させてすっぱくしたもの、のような気がする。

哲[口黒] --- (モンゴル語Juhii): 絞りたての牛乳をたらい、木の桶などに入れ、

涼しいところで6-8時間寝かせておくと、表面に分厚い黄色の油の層ができる。

これがJuhii。Juhiiの採取は季節によって大きく違う。

時には何日もかかってやっとJuhiiに凝固し、季節によって厚さも違う。

通常、牛乳の表面が固まったら、Juhiiを取ることができる。

牛乳を寝かせる際には、一定の技術が必要。

牛乳の清潔度に注意しないと、変質しやすい。

たとえJuhiiが取れたとしても、味も悪くなる。

暑い季節の場合、Juhiiに凝固する前に牛乳が腐ってしまったり、Juhiiに凝固しないこともある。

夏は河畔から草の皮を取ってきて、容器の下におき、爽快に保つほか、

野外から野花・草を撮ってきてゲルのハナ(壁)にかけ、空気を清潔に保つ。

・・・・解説の途中で失礼ながら、草木をぶら下げて清潔にするというのは、気休めっぽいんですなああ。

まあ。

それくらい気合いを入れて作れば、衛生にも注意して成功しやすいという覚悟のほどを固めていくためのプロセスでしょうかねええ。

続き。

涼しい季節は、部屋でアルガリを焚き、室温が下がりすぎないようにする。

Juhiiが出来上がったら、そのまま食べることができる。

Juhiiは水分が多いので、変質しやすく、携帯する場合は煮沸させて水分を飛ばす。

Juhiiはパンやマントウに塗りつけて食べるとおいしい。また炒米に混ぜて食べるのもよい。

元代の《飲食真記》によると、Juhiiの性は涼、心臓、肺提に栄養を与え、

咳を止め、のどの渇きを癒し、養毛効果があり、「心」の熱さのためにおきる吐血に効果がある。

JuhiiはNai油、黄油を精製するための主要原料である。

・・・・ということだそうな。

やっぱりサワークリームで合ってますかな。

ここで「Nai油」と「黄油」の違いがわからんー。

辞書を見ると、両方ともバターと書いてある。。

白い板状のものがNai豆腐。

Nai豆腐 --- モンゴル語ではSuunHuruudという。

新鮮な牛乳を粗目の布でこした後、木桶またはかめに入れ、涼しいところで数日おき、自然に凝固させる。

---つまりこれがJuhiiを作るということですな。

Juhiiをなべに入れ、弱火でゆっくり煮る。

たんぱく質を加熱すると凝固するので、乳清がゆっくりと分離し、同時に乳清を絞り出し、

濃度のあがったところで火力を上げ、乳清を完全にとばす。

専用の型に入れ、冷暗所におく。

甘くしたいなら、乳清を飛ばす時点で砂糖を入れる。乾いたものを棒状に切ったものをNai豆腐条という。

成型の型は地方によって大きさが違い、月餅のように模様のついた丸い型に入れる時もある。

一度に取れる牛乳の量が少なく、すぐにNai豆腐にできない時は少量をストックしておくこともできる。

Juhiiを途中まで加熱して水分をややとばし、容器に入れて保存する。一定の量がたまってからNai豆腐に加工する。

Nai豆腐は時間がたつと固くなるので、蒸して食べることもある。またはお茶、炒米、煮込んだ牛・羊肉に浸して食べる。

・・・・・と書いてあるので、

お皿に乗っている白いかまぼこみたいなのが、生乾き状態。

さらにそれを乾燥させてがちがちに硬くしたものがその横のスティック上のもの。

私は生乾きの奴がおいしかったです。

ぽそぽそと豆腐とチーズの間くらいで。

かめに入っているのが、Juhiiを抽出する過程でしょうな。

その横では、Nai豆腐条を切って乾燥させている工程。そこからおもてなし用のものを盛ってくれます。

Nai豆腐が出来上がったところ。

後ろにあるのは、木の型枠です。この時点では、生乾き、ぽそぽそ、ちょっとゴムゴムした食感です。

中華包丁で切り分けています。。

家族で食べられるだけしか作らないそうです。

若夫婦は牛飼育を生業としており、100頭くらいの牛を飼っています。

牛乳は絞ろうと思えば、もっと絞れるのですが、乳業で食べているわけではなく、

肉牛として売って生活しているので、食べられる以上は必要ないということです。

つまり日本でいえば、自家消費分だけ漬物を漬けるようなもんですな。

中国では、物価に対して牛乳の値段が高いです。

250ccの小さな袋のロングライフで1,2元ほどします。

しかもロングライフなので、毎日がぼ飲みしようと思えば、防腐剤の量なども気になって、なかなかできません。

新鮮なパックの牛乳はもっと値段が高く、やはり毎日がぼ飲みできるような状態ではありません。

中国人は特に子供の成長期には、牛乳を一生懸命飲ませようとしているので、

大きな需要があると思うのですが、生産ラインのシステムがなかなか追いつかないのは、こういうことかなあ、と合点が行きました。

つまり牛はいくらでも育てられるけど、清潔な牛乳を採取し、

腐らない間に加工して、消費者の元に届けるというシステムを浸透させることが難しいということなのですね。

かと言って、Nai豆腐に加工すると、日持ちがするので、

販売ラインに乗せるときに鮮度の問題を考えなくていいでしょうが、チーズ以上に高カロリーすぎます。

漢人は小さい頃から乳製品を食べて骨や内臓を作り上げていないので、

ちょっと食べただけでもすぐに太ってしまうわ、中高年ならメタボの症状を悪化させるわ、で食べれるような体のしくみになっていない。。

またヨーロッパのチーズのように発酵させて複雑な味にさせていないため、

嗜好品としてもやや洗練さが欠けて、余計浸透しないのかなあ、と思います。

こんなに牛さんがもおもおいるのに、もっと乳を生かせないものかしら、と余計なお世話を考えているのでした。

さまざまな調理道具が並びます。

壁にかかっているのは、漉し網、牛乳をすくう柄杓、炒め物のためのおたま、

なべを洗うためのほうきのようなものもありますな。

さまざまな馬具もかけてあります。馬のことはさっぱりわからないので、

それぞれに何をするものなのか、検討もつきませんが。。

緑の棒のようなものは、馬の汗をこそぎ落とすためのものだそうです。

『草原と馬とモンゴル人』(楊海英、NHKBooks)の中に、チンギス・ハーンの二頭の駿馬の叙事詩が出てきます。

二頭の兄弟の駿馬が、ハーンの馬の群れの中で待遇に不満を感じて逃亡するが、やがて戻ってくるという物語です。

その中でひどい扱いを受けているという具体例として、

「ハーン主君がいたわって乗るのは、大事な褐色馬でしょう。

殺されるほど乗られるのは、あなたと私の二人ではないか。

かわいがって乗るのは、黒金色馬でしょう。

厳しいとき、寒いときに乗られるのは、あなたと私の二人ではないか。

丁寧に鞍をつけて乗るのは、大事な褐色馬でしょう。

暑い日があるではないか。

干上がって耐えられなくなくほどつなぐではないか。

黒や黄色の鞍敷があるのに、砂利の上で転がせるではないか。

寒い日があるでしょう。

それでも青ざめた冷たい馬轡をはめられるではないか。

絨毯の鞍敷をつけ、汗びっしょりになるでしょう。

汗だらけのまま放されて、冷たい雪を食べさせるではないか。

どうする、兄さん。行きましょう。」

・・・とあるように、馬の汗をこそぎ落としてあげるのは、

大切な養生のようですな。。

余談ながら、その後、弟馬の言葉にお兄さん馬が反対し、逃亡をとめる。

「もし逃げたらどうなるか。

私たちを見た他人は他人の馬だといって、

追ってつかまえて酷使するだろう。

戦いになったといって、みんなで酷使するだろう。

命令だといって、別れ別れに連れ出されるだろう。

野生の馬だといって、やじりで倒されるだろう」

と、逃亡馬のみじめな末路を挙げ立てている。

こちらのお宅のだんなさんは、どうやら競馬にはまっている人のようです。

現代、もはや馬は経済家畜ではなく、飼っていても買い取り手先もあまりなく、

乗り物も自動車やバイクに取って代わられ、用を成しません。

ところがだんなさんはけっこうな数の馬を持っているらしく、

もう純粋に道楽の域です。

その日もナーダムの競馬に参加、自慢の馬とともに、腕試しにでかけているとのこと。

おくさんは、もおお、男の人の道楽はしょうがないわねえ、というような雰囲気でした。

といっても、草原での馬道楽は、勝手に放して草を食べるに任せるだけでいいのですから現金の出費はあまりありません。

せいぜいが、かわいがって汗をまめに落としてあげたり、

競馬のためにチームで走りこみを行うための手間ヒマでしょうなあ。

| 草原と馬とモンゴル人 (NHKブックス) | |

| クリエーター情報なし | |

| 日本放送出版協会 |

2010年の夏に訪れた内モンゴルの旅シリーズで行きまっす。

赤峰市の郊外の草原でモンゴル包(バオ=ゲル)を見学する機会がありました。

ゲルの外観。

若夫婦の住む2つのゲルになっていました。

一つは夫婦の生活用。

もう一つは手伝いにきている若い従業員さんの寝泊りのためのゲル。

この日はおくさんが出迎えてくれ、だんなさんが地域のお祭りで競馬に参加中で留守ということでした。

従業員さんのためのゲル。

シンプルにかまどが泥で作られていますが、煙突もつけていないところを見ると、どうやら普段は使っていないようですね。

天井の空気窓。

となりの主人宅のゲルにお邪魔します。

見学者のくせにどかんと上がって座り込む我ら。。

顔を塗りつぶすと、美しくないー。

おくさんがいろいろともてなしの机を整えてくれます。

かまどには、バター茶の用意を始めてくれます。

こちらのかまども泥で塗り固めたもの。

おかずを作るための大きな大きな中華なべとお茶を沸かすための小さめのなべ用のかまどと、二段がまえ。

一つの煙突で排気ができるようになっています。

天井窓から煙突を出しています。

恐らく、昔は煙突なしで、煙がそのまま自然に上に逃げていき、排気する仕組みになっていたのでしょうか。

またうろ覚えでよろしくないのだが、

京大派の梅棹忠夫教授らが戦前に満州の北極限を探検した『大興安嶺探検』には、

ツングース系の狩猟民族の原住民らが、ほとんど煙で視力を失っているというような場面があった気がします。

つまり室内で物を燃やせば、いくら上に逃げていくとはいえ、そうそう効果的ではなかったということですな。

そういう意味では、一見原始的に見えるゲル暮らしも現代科学に裏付けられた変化が見えます。

中華なべのほうのかまどには、下から追加で燃料をくべることができるように穴が開いています。

燃料はアルガリ=家畜の糞です。知識としては聞いていましたが、実際に見たのは初めて。

からからに乾いていて、臭くありません。

お茶を沸かしてくれているかまどの中を見せてもらいました。

燃えカスは、余計にアルガリだとはわからないくらい、ごく普通に薪のよう。

かまどの上から写真、しつこく。

にほんブログ村

にほんブログ村

赤峰市の郊外の草原でモンゴル包(バオ=ゲル)を見学する機会がありました。

ゲルの外観。

若夫婦の住む2つのゲルになっていました。

一つは夫婦の生活用。

もう一つは手伝いにきている若い従業員さんの寝泊りのためのゲル。

この日はおくさんが出迎えてくれ、だんなさんが地域のお祭りで競馬に参加中で留守ということでした。

従業員さんのためのゲル。

シンプルにかまどが泥で作られていますが、煙突もつけていないところを見ると、どうやら普段は使っていないようですね。

天井の空気窓。

となりの主人宅のゲルにお邪魔します。

見学者のくせにどかんと上がって座り込む我ら。。

顔を塗りつぶすと、美しくないー。

おくさんがいろいろともてなしの机を整えてくれます。

かまどには、バター茶の用意を始めてくれます。

こちらのかまども泥で塗り固めたもの。

おかずを作るための大きな大きな中華なべとお茶を沸かすための小さめのなべ用のかまどと、二段がまえ。

一つの煙突で排気ができるようになっています。

天井窓から煙突を出しています。

恐らく、昔は煙突なしで、煙がそのまま自然に上に逃げていき、排気する仕組みになっていたのでしょうか。

またうろ覚えでよろしくないのだが、

京大派の梅棹忠夫教授らが戦前に満州の北極限を探検した『大興安嶺探検』には、

ツングース系の狩猟民族の原住民らが、ほとんど煙で視力を失っているというような場面があった気がします。

つまり室内で物を燃やせば、いくら上に逃げていくとはいえ、そうそう効果的ではなかったということですな。

そういう意味では、一見原始的に見えるゲル暮らしも現代科学に裏付けられた変化が見えます。

中華なべのほうのかまどには、下から追加で燃料をくべることができるように穴が開いています。

燃料はアルガリ=家畜の糞です。知識としては聞いていましたが、実際に見たのは初めて。

からからに乾いていて、臭くありません。

お茶を沸かしてくれているかまどの中を見せてもらいました。

燃えカスは、余計にアルガリだとはわからないくらい、ごく普通に薪のよう。

かまどの上から写真、しつこく。