清代の随筆集《郎潜紀聞》(陳康祺)に轎(かご)に関わるこんなエピソードが紹介されている。

乾隆帝が軍機章京の呉熊光を気に入り、いきなり軍機大臣に大抜擢しようとした。

軍機処は雍正年間以後、政治の中心となった小さな部屋。

通常は6-7人いた軍機大臣が交替で当直して控え、全国の行政に関わる政策の草案を作り、皇帝に相談しつつ決めていた。

つまり国事は、6-7人の軍機大臣が政策を皇帝に提案し、皇帝がそれに同意する形ですべて決められており、

国の中枢、官僚として出世する最終ゴールと言ってもよく、

通常は六部の尚書などを歴任してきたり、今でも兼任している高官が就任した。

一方、軍機章京は、軍機処の事務処理をする実務部隊、体力仕事なので、通常は若い駆け出しの官僚が担っていた。

そんな駆け出しがいきなり抜擢されたのだから、

「ごぼう抜き人事」もいいところなのだが、乾隆帝はよくこういう人事をやっている(笑)。

これに反対したのが、当時の軍機大臣の領班(筆頭)だった和[王申](ヘシェン)。

元々は自分も「ごぼう抜き人事」で乾隆帝に大抜擢されたのだが、

呉は自分とライバル関係にあった阿桂(アグイ)に近いために、面白くなかったのである。

呉の軍機大臣への任命に反対する理由として和[王申]が挙げたのが、

「呉熊光は家が貧しく、轎を用意できないのではないか。」

ということだった。

軍事章京というのは専門職ではなく、あくまでも兼職であり、

すべての章京には正式なほかの官職があり、章京の任務はおまけ、という建前になっている。

呉熊光のその本職の方の官職は、通政司参議、官位は五品でしかない。

これは章京としては、ごくまともな地位であり、

それくらいの年齢と立ち位置の、馬力のある若手が下仕事に精を出したわけである。

当初、和[王申](ヘシェン)が呉熊光の軍機大臣への任命に反対した理由は、

呉熊光の官位は五品でしかないため、ほかの軍機大臣とつり合いが取れない、というものだった。

ご最もな理由である。

ほかの軍機大臣らは皆、大学士、尚書、侍郎などの一品か二品くらいはある高官が務めているのだから。

ごぼう抜き人事の代表格と言われていた自分でさえ、さすがにそこまで脈略ない人事ではなかった。

乾隆帝に見初められてから、まずは乾清門の御前侍衛から始め、副都統を兼任。

次に正藍旗副都統になり、それから戸部侍郎に任命され、その次がようやく軍機大臣である。

その期間が確かに短かったとはいえ、一応は段階を踏ませたわけである。

しかしそれから40年ほど月日が流れており、この呉熊光の抜擢は

乾隆帝の最晩年の話なので、80代のじいさま、かなり耄碌していたことも考慮に入れる必要がある。

実際、乾隆帝の最晩年の認知症の症状も記録されている。

それは本文とは関係ないので、どうでもいいことなのだが。。。

和[王申](ヘシェン)に呉熊光の官位が低すぎると言われた乾隆帝は、

即座に「三品まで上げろ」といい、官位を上げてしまった。

皇帝様のご執心に、次に和[王申](ヘシェン)が用意した言い訳が、

「呉熊光は家が貧しく、轎(かご)を用意できないのではないか。」

ということだったのである。

「轎(かご)が用意できないのではないか」という言葉から、

いくつかわかることがある。

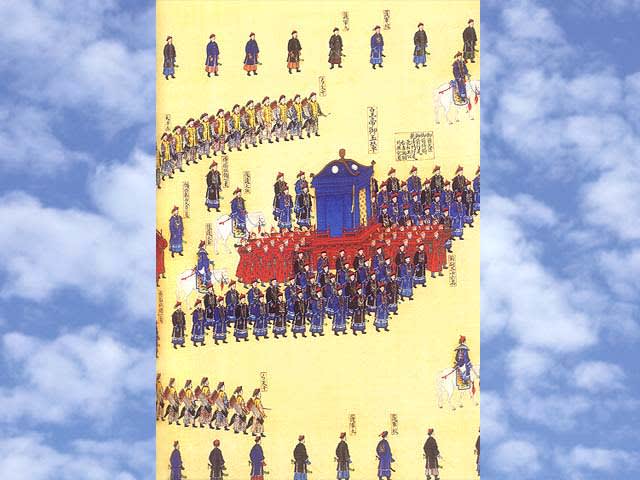

1、京師(北京)勤務の高官は、出勤に轎(かご)に乗って行くのが慣例だったこと。

2、轎を用意し、維持し続ける経費が、ひどく高かったこと。

3、官三位に昇級しても、それが用意できないくらい高価だったこと。

4、それでもすべての京官が轎で出仕していたということは、

どこかしらからそのお金を工面していたこと。

5、逆に言えば、官僚としての給料以外にどこかから工面して来ないと、

体面さえ保てない仕組みになっていたこと。

ひとりの人間を担いで長距離を移動するわけだから、

最低でも前後に二人ずつ、四人の轎夫(かごふ)を雇わねばならず、

衙門(役所)への通勤の行き帰りのほか、外出して社交の場に顔を出す時も、

轎で出かけていくことが、身分の証になっただろうから、午後や夜も使うことがあったのだろう。

そうなると、パートタイムというわけにも行かず、最低でも4人、多いと8人の人間を一気に雇い入れ、

常に養い続ける必要がある。

それは確かに官僚ひとりの俸禄では、苦しかったに違いない。

しかしそれでもほかに収入があることを前提に、社交界が成り立っていたということになる。

ちなみにこの後、乾隆帝は「轎が」とごねる和[王申](ヘシェン)を黙らせるために

呉熊光に銀千両を褒美として出し、轎の支度金とさせたという。

再び白塔寺

数年前の写真ですが、お化粧直しをしていました。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!