東急東横線の“都立大学駅”って降りたことがあったかなぁ、と考えてみる。

だけど、何度考えてみても、駅の印象がないんです。

間違いなく降りたことがない、と思う。

20代の頃、4~5年住んでいた世田谷区の地域と隣接しているのだけれど、同じ東急電鉄ながら路線が違ったので、あまり馴染みがない地域です。(私の住んでいたのは東急田園都市線の“駒澤大学駅”付近。ちなみに“田園都市線”は、私が学生の頃は、渋谷~二子玉川の間は、“新玉川線”と言っていた。)

その“都立大学駅”で初めて降車することになったのは、“吹奏楽”を聴きに行くためです。

2015年3月20日、金曜日。

「東邦音楽大学ウインドアンサンブル」の演奏会が“めぐろパーシモンホール”で開催されました。

東邦音大と言えば昨年の暮れ、東京都北区王子にある“北とぴあ さくらホール”であった「ウインドオーケストラ」の演奏会にも行かせて頂きました。

しかし、今回は「ウインドアンサンブル」の方ですね。

メンバーの方は、大きく違わないのでしょうが、吹奏楽の授業の成果発表としての団体が「ウインドオーケストラ」。

有志による学生主体の『企画・構成・運営』で行なわれるのが、「ウインドアンサンブル」です。

そう言えば、「ウインドアンサンブル」も「ウインドオーケストラ」も私、ケッコウ聴かせて頂いてるんですよね…。

話を演奏会当日の3月20日にもどします。

開演時間に合わせて“都立大学駅”に降り立った“浦和のオヤジ”は、改札から出て左折、しばらく歩くと目黒通りが見えてきます。

都立大学駅前交差点を横切って、しばらく歩くと少し坂になっています。(多分、“天神坂”と言うらしい…。)

その坂を登りきったところが、“めぐろパーシモンホール”。

『めぐろ区民キャンパス』の中に財団法人目黒区芸術文化振興財団が運営する“めぐろパーシモンホール”はあります。

『めぐろ区民キャンパス』は、東京都立大学人文学部の跡地に建てられた目黒区の複合施設で、“めぐろパーシモンホール”の他に図書館、葬儀場、身障者センター等があるようです。(“都立大学駅”と言いながら、都立大学は、ないようですね。もっとも、都立大学自体も“首都大学東京”と名前を変え、存在しなくなりましたが…。)

“めぐろパーシモンホール”の概要について。

2002年完成と言いますから、比較的新しいホールですね。

座席数1200の大ホールと同200の小ホールがあります。

今回、演奏会が行なわれたのは、大ホールの方です。

典型的なプロセニアム形式のキレイなホールでした。

[演奏]東邦音楽大学・短期大学ウインドアンサンブル

[指揮]磯部 周平(東邦音楽大学特任教授)

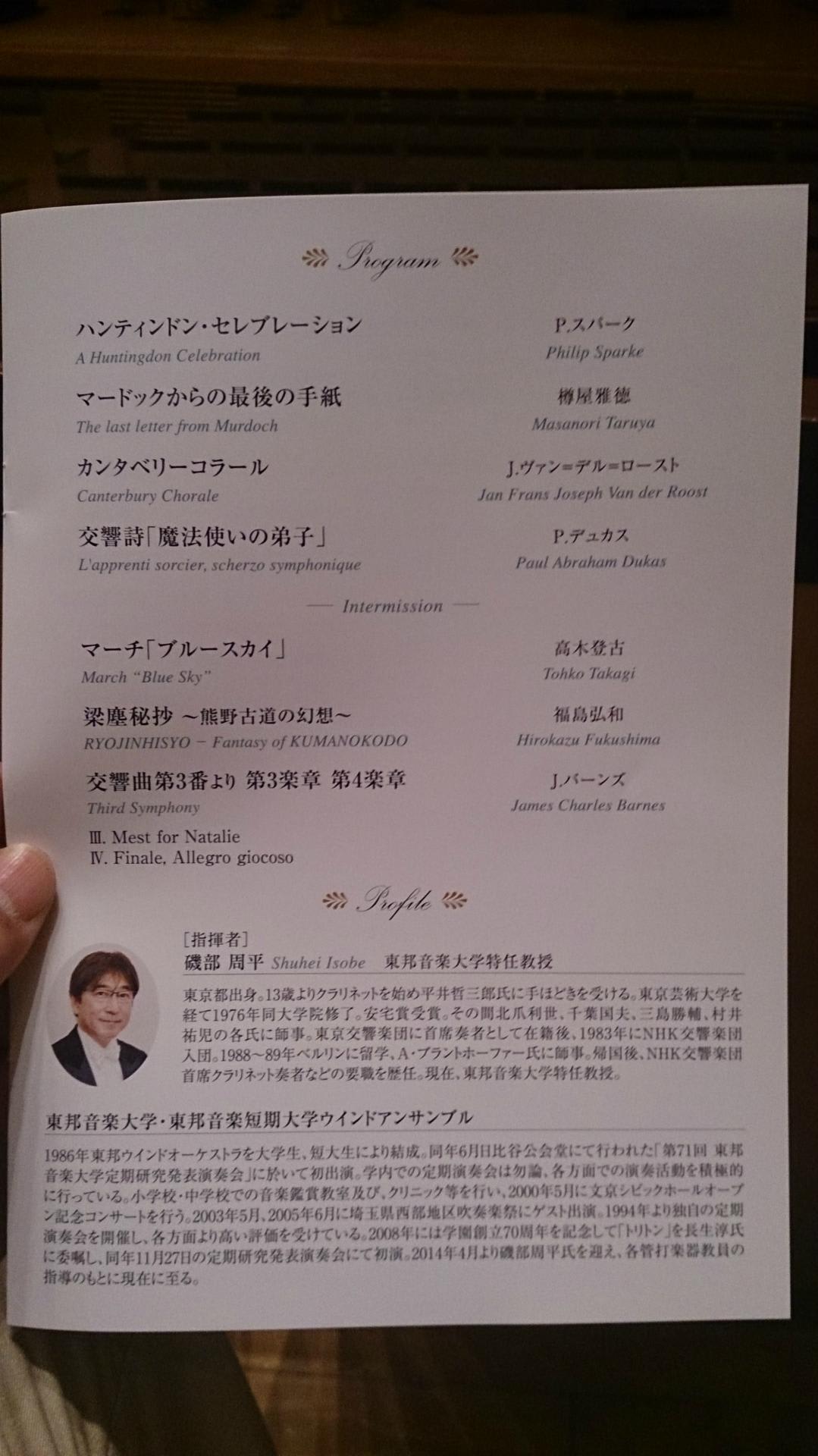

ハンティンドン・セレブレーション (P.スパーク)

A Huntingdon Celebration/Philip Sparke

マードックからの最後の手紙 (樽屋 雅徳)

The last letter from Murdoch/Masanori Taruya

カンタベリーコラール (J.ヴァン=デル=ロースト)

Canterbury Chorale/Jan Frans Joseph Van der Roost

交響詩「魔法使いの弟子」 (P.デュカス)

L’apprenti sorcier , scherzo symrhonique/Paul Abraham Dukas

【休憩】

マーチ「ブルースカイ」 (高木 登古)

March“Blue Sky”/Tohko Takagi

梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~ (福島 弘和)

RYOJINHISHOU ― Fantasy of KUMANOKODO/Hirokazu Fukushima

交響曲第3番より 第3楽章 第4楽章 (J.バーンズ)

Third Symphony/James Charles Barnes

Ⅲ.Mest for Natalie

Ⅳ.Finale, Allegro giocoso

コンサートの幕開けは、スパークの「ハンティンドン・セレブレーション」。

私の記憶が正しければ、初めて聴く曲だと思います。(“ハンティンドン・コンサート・バンド”創立10周年記念作品)

スパークらしい明るい曲。

民謡風のメロディがあるせいか、どこか懐かしく親しみやすい感じもしました。

軽快な演奏は、コンサートの幕開けにふさわしかった。

2曲目は、吹奏楽ファンにとってはポピュラーな曲、「マードックからの最後の手紙」。

私でさえ、今まで何度も聴いたことのある曲です。

抒情感あふれる曲調は、複雑な感情が入り混じっているのを感じさせます。

ドラマチックに仕上げた演奏でした。

ただ、あと少しだけ、メロディを感情豊かに歌い上げることが出来たら、と思いました。

3曲目、「カンタベリーコラール」。

この曲、個人的に好きなんですよね。

最初のイングリッシュホルンのソロ、ステキでした。

ゆったりした曲に丁寧な演奏、好感が持てます。

時々、目を見張るような素晴らしいアンサンブルの響きが聴こえてきます。

反面、ソロ楽器中心に若干、ミスがあったのが残念でしたが。

全体的に低音楽器がよく響いていて、良い意味で“曲を支配”していたので、心地よいサウンドに仕上がっていました。

最後の金管楽器によるミュートのロングトーン、とても美しかった。

前半最後の曲は、デュカスの「魔法使いの弟子」。

この曲は、クラシック音楽に興味のない方でも、おそらくご存知の曲です。(ディズニーの“名”アニメーション、「ファンタジア」で使用されたことで幅広く認知された曲ですよね。)

最初、ハープの調子が悪かったのか若干、曲が始まるのに手間取りましたが、無事に演奏開始。

初めこそ、不明瞭な感じで始まった感もありましたが、曲が進むにつれて表現力が増してきたように思いました。

この曲を聴くと、どうしてもミッキーマウスの姿が思い浮かんでしまいますが、それにも十分、“対応できていた”演奏でした。

ただ、多少、“おとなしめのミッキーマウス”でしたが…。

休憩中。

前半の演奏を振り返りながら、ホール内の自分の席で大きく深呼吸をしてみる。

すると、鼻孔をくすぐる“木の香り”。

いい匂い、新しいホールの香りです。

とても、好きなんですよ、私。

美しい音楽と共に心が洗われるような気がするんですよね…。

後半、最初の曲は、マーチ「ブルースカイ」。

2007年度、第55回全日本吹奏楽コンクールの課題曲。

底抜けに明るく、美しいメロディが特徴です。

パワーあふれる演奏でした。

若者らしい、ハツラツとしたさわやかなサウンドに納得。

続いては、福島弘和先生の作品、「梁塵秘抄~熊野古道の幻想~」です。

『楽曲解説』によりますと、「梁塵秘抄」とは、“後白河法皇が流行歌謡詩を集めたもの”なのだそうです。(そう言えば、学校で勉強しましたよね?)

この曲は、2006年和歌山県立田辺中学・高等学校吹奏楽部の委嘱で作曲されました。

“和的”な感じが前面に出た演奏でした。

ある種の“標題音楽”ですから、雰囲気を出すのは、非常に重要なことです。

そういう意味では、的を射た演奏だったと思います。

トリの曲は、バーンズの「交響曲第3番」。

比較的、コンサートで演奏されることが多い曲のように思います。

この日は、第3、4楽章のみの演奏のようですね。

特に第3楽章は、バーンズが幼くして亡くなった愛娘に捧げた音楽で、単独で演奏されることも多いです。

その第3楽章「ナタリーのために」は、丁寧な演奏でしたが、私の好みから言うと、もう少し、叙情的な感じが出ると良かったかも。

第4楽章は、とても華やかでした。

バーンズの魅力を如何なく発揮して頂けたと思います。

演奏後、楽団のインスペクターである本郷海音さんが舞台に登場し、挨拶されました。

ほとんどがこのバンドを指導されている先生方への感謝の言葉で、その愛情あふれるスピーチは学生の皆さんが、いかに素敵な環境の中で学園生活を送っているか、推測するに余りあるものでした…。

そして、指揮の磯部先生と共に指導されている益田善太東邦音大講師(フルート専攻)も登場し、ふたりの先生方に花束贈呈。

見ている観客の私でさえ、ホッコリした気持ちになりましたね。

アンコールは、上記の2曲。

特に大好きな行進曲「アルセナール」は、“浦和のオヤジ”も大満足!(ちなみに指揮は益田先生。)

楽しく、演奏会は終わりました…。

また、行かせて頂きますね。

でも、場所は、「ウインドオーケストラ」が演奏会を行った“北とぴあ”がいいですね。

だって、私は埼玉県人。

王子は近いもの…。