中学校給食の実施率は、東京23区(特別区)は100%です。

私が生まれ育ったのは杉並区でしたが、中学校給食があるのは「当たり前」でした。

町田市に来て、中学校の給食がないと聞いたときは本当に衝撃的でした。

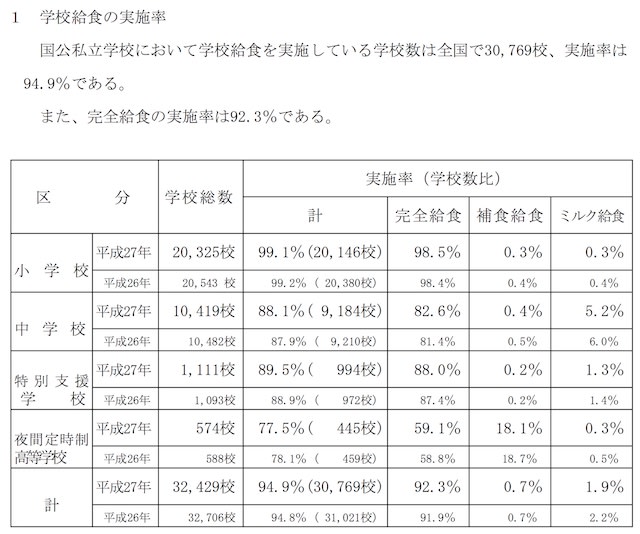

完全給食の全国平均は82.6%ですが、東京の多摩26市は76.9%となっています。

(資料:「平成27年度学校給食実施状況等調査」)

町田市の状況はどうでしょうか。

町田市では、家からお弁当を持ってくるか、学校であっせんするお弁当を頼むかを選択する方式を取っています。

昨年度、あっせん弁当の利用率は15%です。中学生からも「クラスの中でお弁当を頼んでいる子は1人か2人。小学校と同じ給食だったらいいのにと友だちと話している」という声も寄せられました。

教育委員会の調査でも、2%の子どもたちは菓子パンやコンビニおにぎりを昼食にしていることがわかっています。そして、さまざまな事情からお弁当を持ってくることができず、昼休みを保健室や別の場所で過ごしている現状もあります。

現在の方法は、経済的負担の軽減である就学援助の対象となっていても、「特別だと思われたくない」とあっせん弁当を注文できていない状況があります。実際に就学援助の対象となる世帯でも半分以下しか「あっせん弁当」を注文していません。

小学校は全員対象の給食であるため就学援助の世帯は給食費無償となります。ところが、中学校では「あっせん弁当」を注文した場合は給食費無償となりますが、自宅からお弁当を持ってきた場合はすべて実費です。そのため、就学援助の世帯の経済的負担の軽減となっていないことも大きな課題です。

現行の制度は、格差を顕在化させていることになります。

学校給食法第1条には、「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする」と明記されています。

そして、続けて第2条には目標が定められています。

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

ここに掲げられている7つの目標を達成するために、私が不可欠だと感じるのはみんなで同じ給食を食べるということです。

だからこそ、学校給食は教育の一環であり「すべての子どもの育ちを支える」という視点で考える必要があるのだと思います。

東京に住んでいれば、すべての子どもたちに中学校給食は当たり前という状況をつくりだすために、多摩地域の隅々まで広げるために決意を持って臨みたいと思います。

にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。