代々木の杜をくまなく歩くー神宮内苑と代々木公園ー

今回、森脇さんから頂いた先生のプリントは4枚、いつもの倍の枚数でした。

それも文字と写真でびっしり埋まっているプリントです。

内容は神宮内苑が生まれるまで、代々木の杜の樹木、内苑の地形と景観、

などから始まっています。とても私の稚拙な文章では表現できないので、

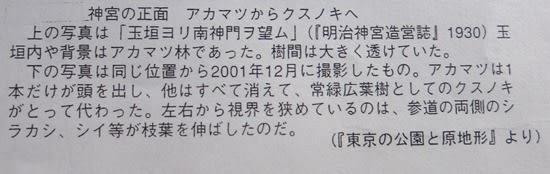

貼付されていた写真を何枚か掲載してみます。

この日は山手線原宿駅下車。少し歩いて大鳥居の前に出ました。

神宮内苑は彦根藩 井伊家の下屋敷が置かれていたところで明治22年(1889)宮内省が

その地を買い上げて皇室の御料地に編入し、彦根藩時代に庭園だった区域は

新たな「御苑」として整備され、明治天皇・皇太后が散策する憩いの場となりました。

内苑の総面積は約70万㎡ 東京ドームの約15個分の広さだそうです。

鬱蒼とした森の中の様な参道を進み神橋を渡ると下の小川は

樹林に隠されて見えませんが、その先は山手線を越えて竹下通りの方向に向かい

渋谷川へ合しています。そのあたりは古くは水田で、地名は竹下。

今は人出で賑わう竹下通りです。かっては内苑から続いていた谷戸です。

参道を左折した所に立つ二番目の大鳥居。

わが国で最も大きい木造の「明神鳥居」です。高さは12メートルあります。

大鳥居を潜ってから表参道より左に入り南池の谷戸に向かいました。

自然の地形を生かし柵で留めた中の島が見えます。

南池の御釣台。

明治時代に天皇様の思召しにより設けられ皇后さまは時々

御釣を楽しまれたと伝えられています(掲示版より)

この釣り台は隔雲亭から なだらかな斜面になって続いています。

少し歩くと深い森に囲まれた菖蒲田が美しい谷戸を醸し出していました。

菖蒲田の中を散策…茅葺の四阿が添景となっていました。

清正井。

加藤清正が掘ったと伝えられる井戸で、都内有数の名清水だそうです。

深い山の中へ入った様な自然な森…ここが都心とは思えません。

先ほど遠くから眺めた閣雲亭の前を歩きます。

数寄屋造りの木造の家屋は昭憲皇太后のご休息所として明治天皇が

思召しになったものです。南池まで続くなだらかな傾斜は芝で覆われ

この前庭からの眺めは御苑の中心と云え、皇后さまは行啓の折に

いつも この亭でご休息になられました。残念ながら戦火により

焼失したので昭和33年に篤志家により建て替えられました。

再び正参道に入り本殿へ向いました。

重厚な感じのする楼門です。

拝殿の左右に立派な御神木があります。

赤色の銅版は改修したばかりの様です…

境内を後にして北池へ。

南池に引けをとらない位の美しい池でした。

宝仏殿の前の広場はなだらかに起状する芝生の丘になっています。

久し振りに野外での昼食です。美味しいおにぎりを頬張りました。

ちょっとした高台で視界が広がり、新宿の高層ビルが

間近にせまっています。一息付ける安らぎの場所でした。

歴史に触れ、自然に憩う神宮の杜でした。

西門から出て代々木公園へ向かう。

代々木公園の面積は約54万㎡、丘の上は平坦に均され

広場と公園の周回コースになっています。

閻兵式の松。

代々木練兵場だった頃、この松の下で天皇陛下をお迎えして

閻兵式をした松です。(掲示版より)

中央の芝生広場の南にある池は「大きな噴水のある池」と呼ばれています。

穏やかな自然を育み続け鎮守の杜となっている明治神宮内苑を

くまなく歩いてきました。(10月20日)

次回11月は「北鎌倉から大船まで歩く」です。どんな歴史や自然に出会えるか

楽しみです。