京都府(きょうとふ)は日本列島のほぼ中央・近畿地方に位置する府です。東は三重県、滋賀県、西は兵庫県、南は大阪府、奈良県、北は福井県に隣接。令制国でいう山城国の全域、丹波国の東部および丹後国の全域を府域とし、府域のほぼ中央に位置する丹波山地を境に、日本海型と内陸型の気候に分かれ、丹後・中丹地域の海岸線は、変化に富むリアス式海岸を形成。日本三景の「天橋立」をはじめとする観光地として、また舞鶴、宮津・伊根・京丹後は古来よりの天然の良港として発展してきました。

府域は、令制国でいう山城国の全域、丹波国の東部および丹後国の全域に及び、平清盛の福原遷都(1180年)を除いて、恭仁京(木津川市)や長岡京(向日市・長岡京市・京都市西京区)、平安京(京都市)など、長きに渡り日本の首都が置かれていました。府庁所在地は京都市、府域は15市6郡10町(ちょう)1村(むら)。府庁によって、丹後地域、中丹地域、南丹地域、京都市域、山城地域の5つの地域圏に区分。「府の木:北山杉」「府の花:しだれ桜・嵯峨ぎく・ナデシコ」「府の鳥:オオミズナギドリ」を制定。

キャッチフレーズは「ふるさと京都に わく夢 わく知恵 わく元気」

明治元年(1868)、山城国のうち藩領を除く愛宕郡90村、葛野郡83村、乙訓郡52村、宇治郡43村、紀伊郡のうち33村、久世郡のうち19村、綴喜郡のうち43村、相楽郡のうち58村、および摂津国島上郡1村が京都府と改称。

明治4年(1871)、廃藩置県による第1次府県統合で、山城・丹波6県および、丹波国の桑田郡、船井郡、何鹿郡が新たな京都府になり、丹波・丹後・但馬11県が豊岡県となる。

明治9年(1876)、第2次府県統合で豊岡県を廃止。京都府に丹後5郡と丹波国域の天田郡を併合。現在の京都府域がほぼ画定されました。

宮津湾流域のカラーマンホールには、「天橋立」と「府の鳥:オオミズナギドリ」と市章がデザインされています。

宮津湾浄化センター展示マンホール

府全域に設置されているマンホールは、中央に「六葉形の京都府章」、下水を意味する「sewage」の頭文字「S」を模した凸凹を配しています。(長岡京市洛西浄化センター内:展示蓋)

下水道フェア:京都府ブース・展示蓋

昭和51年(1976)制定の府章は「六葉形は古都の格調高い土地柄をあらわし、中央に「京」の文字をひとがたのもようにしてあらわし、全体として全府民のまとまりとその力の結びつきをあらわしたものです。」公式HPより

「京都府水道」中央に府章が表記された、小型の空気弁。

中央に府章が表記された、電気用のマンホール。

下に「京都府」と表記された、電気用のマンホール。

下に「京都府」と表記された、電話用の角型マンホール。

京都府PRキャラクター「まゆまろ」。 第26回国民文化祭・京都2011のマスコットキャラクターとして誕生。その後出世して、京都府広報監の役職につきました。推定年齢2000歳とも言われていますが・・真偽のほどは不明。

2011年春、京都府警察のシンボルマスコットとして誕生した「ポリスまろん」「ポリスみやこ」。平安時代に京の都を護っていたとされる検非違使(けびいし)がモチーフです。みやこちゃんはコロナ感染予防の為マスクで自粛中でした(^^;)

実は2010年まで、京都府警のマスコットキャラクターは、府の鳥「オオミズナキドリ」をモチーフにした「キョッピー」だったのですが・・何処に・・・

2014年7月、京都府舞鶴市・福知山市・綾部市・宮津市・京丹後市・与謝郡伊根町・与謝野町地域で開催された「海フェスタ京都」のシンボルマーク。何となくどこかで見たような・・千葉のどことは言いませんが・・見たような😓

木津川流域:通信用のマンホール、中央には国土交通省のマークが表記されています。

近畿地方に本店を置く「大阪ガス」。大手4大都市ガス事業者の一つで都市ガスの販売量では全国2位。京都府全域をカバーしています。

------------------------00----------------------

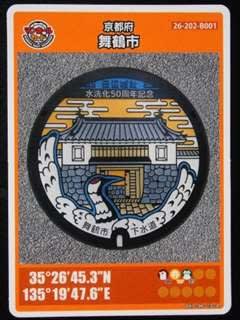

京都府流域下水A&Bのマンホールカード

2016年12月1日、第3弾として全国46自治体で46種類(計109自治体120種類)の マンホールカードの無料配布が 開始されました。「京都府流域下水A」のマンホールカードは「宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター」で頂けます。

1987年に設置開始されたマンホールには 「天橋立(飛龍観)」と「オオミズナギドリ」と市章がデザインされています。

「特別名勝「天橋立」は、宮津湾と内海・阿蘇海を隔てる白砂青松の砂州で、日本三景の一つに数えられます。 この砂州を含む一帯は丹後天橋立大江山国定公園として指定され、年間約200万人が訪れる京都府北部の観光拠点となっています。 天橋立には傘松公園、天橋立ビューランドの二大眺望スポットがあり、それぞれの眺めは「昇龍観」、「飛龍観」と呼ばれています。 天橋立の美しい環境を守る宮津湾流域下水道のマンホール蓋には、右上がりに勢いよく天に昇る龍を描いたかのような昇龍観、京都府の鳥「オオミズナギドリ」と「府章」がデザインされています。 散策される際には是非、足元にも目を向けて下さい。」

カードと一緒に渡された、天橋立界隈の観光マップ。ここから天橋立はとても遠い・・ カードの当初の性格から言えば仕方ないのですが、配布場所としてはとても不便な場所です。

訪問日:2017年6月12日&2019年9月19日

------------------------00----------------------

2017年8月1日、第五弾として全国55自治体で57種類(計194自治体227種類)のマンホールカードの追加無料配布が、10月15日より開始されました。 「京都府流域下水B」のマンホールカードは「桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター」で頂けます。

1976年に設置開始されたマンホールには、 「府章」を中心に下水を意味する「sewage」の頭文字「S」を模した凸凹がデザインされています。

「本デザインの中央に配置しているのは、古都の格調高い土地柄を表す「六葉形」の内側に「京」の文字を人型(府民の結びつき)で表現した府章です。 周囲には、下水を意味する「sewage」の頭文字「S」を模した凸凹をあしらっています。 桂川右岸流域下水道は京都府最初の流域下水道で、全国に先駆け「統一マーク」を製作し、流域構成自治体である乙訓地域の市町や京都市と一体となって取り組む想いを表しています。 本流域下水道の洛西浄化センターでは、施設上部の公園利用に加え、下水道汚泥から火力発電の燃料を生み出す固形燃料化などのエネルギー利用にも取り組み、CO2削減に貢献しています。」

2017年10月15日、「長岡京市洛西浄化センター 下水道フェア」の開催に合わせて、桂川右岸流域のマンホールカード5種類が第五弾として一斉に追加配布されました。(小雨の中にも関わらず沢山の人・・ご亭主殿と私の前後に・・更に人・・人・・人・・)

まゆまろ君がデザインされた「京都の水」も頂きました。

「いろは呑龍トンネル」のイメージキャラクター『どんりゅう君』。元気一杯で、下水道フェアを盛り上げてくれました。

撮影日:2017年10月15日