神路(かみじ)山、島路(しまじ)山の麓、五十鈴川のほとりに鎮座される「皇大神宮」。御祭神は『天照坐皇大御神 (あまてらしますすめおおみかみ)』。三種の神器の1つ・八咫鏡を神体とし、日本人の大御祖神とされます。相殿神として左方に『天手力男神 (あめのたぢからおのかみ)』、弓を神体とします。右方に『万幡豊秋津姫命 (よろづはたとよあきつひめのみこと)』、剣を神体とします。

神域の西側を流れる五十鈴川は別名「御裳濯(みもすそ)川」と呼ばれており、神代の昔、倭姫命が御裳のすそを濯がれたという伝説が、その名の由来と伝えられています。

一の鳥居を潜り五十鈴川に架かる宇治橋をわたれば、そこはまごう事なき神の領域。真っ直ぐに正面を向けば、知らずに背筋が伸びるのを感じます。

「『日本書紀』によれば、天照大神は宮中に祀られていたが、崇神天皇6年、笠縫邑に移し豊鍬入姫命に祀らせた。垂仁天皇25年、倭姫命が後を継ぎ、御杖代として天照大御神を祀るための土地を求めて各地を巡った。その途中に一時的に鎮座した場所は元伊勢と呼ばれる。垂仁天皇26年、伊勢国にたどり着いたとき、「この国に留まりたい」という天照大御神の神託があり、倭姫命は五十鈴川上流の現在地に祠を建てて祀り、磯宮と称したのが皇大神宮の始まりという。」Wikipediaより

内宮の境内には、神の使いとして神鶏が放し飼いにされており、自由に境内の一隅で寛ぐ姿が見られます。赤い鶏冠と白い尾羽がとても綺麗で、思わず触れてみたくなりますが、もちろんそんな畏れ多いこと・・・😅

神域内の二の鳥居を潜ると、清浄さは更にまし呼吸のたびごとに涼やかな空気で肺が満たされる感覚。これはもう理屈で語るものでは有りません

五十鈴川参道右手のゆるやかな斜面を下りていくと、石畳を敷き詰めた五十鈴川岸の御手洗場にでます。早朝の川の水は冷たく、それゆえに一層、心の奥底から清められた心持になるのです。

銅板葺・入母屋造の美しい建物は、「神楽殿」と「御饌(みけ)殿」。神宮の御祈祷は、「御饌」と「大々神楽」の2種類に分かれているのだそうです。

「四至神」は内宮神域の守り神、四至とは神域の四方を意味します。社殿や御垣はなく、石畳の上に祀られます。

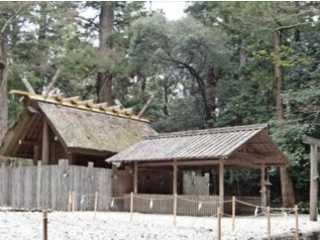

2013年の遷宮に向けて準備された「式年遷宮 御敷地」、もちろん、囲いの中は見えません。

「御稲御倉」には、三節祭でお供えされる神田で収穫されたお米が納められています。

正宮御垣の外、神明造の高床式の建物は「外幣殿(げへいでん)」。内には「古神宝類」と呼ばれる、神様の生活に必要な品々が収められているそうです。

「別宮:荒祭宮」御祭神は『天照坐皇大御神荒御魂』。神は常に「和御魂(にぎみたま)」と「荒御魂(あらみたま)」の二面性をもち、それゆえに人々は神を畏れ敬ってきました。

こう言う話は、書き出すと際限なく長くなりますし、私自身も漠然とした知識しか持ちえません。少しでも興味をもたれてご自身で調べられると、更に興味深い話に行き当たるでしょう。

「別宮:風日祈宮」、御祭神は風雨を司る『級長津彦命(しなつひこのみこと)、級長戸辺命(しなとべのみこと)』。元寇の際に神風を吹かせた神としても知られます。

御手洗場のすぐ近くに鎮座される「瀧祭神」。 社殿を持たない神社で、五十鈴川の守り神として古くから大切に祀られています。

参拝日:2010年4月4日。

ちなみに・・・・『天照大神』の御神名を、「てんてるだいじん」と言った人物が、勉強不足を恥じもせず、「英語表記にしてくれないからだ」と、仰ったそうで😱 自分が嫁ぐ先の先祖神の御名さえ読めない、あまつさえ開き直る・・それってもの凄く恥ずかしい事だと思いますが・・・