NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は、同会が制作した「奈良まほろばかるた」の各札を題材に毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「かるたで知るなら」を連載している。今週(2021.8.26)掲載されたのは「律令国家のゆりかご/平城宮跡歴史公園(奈良市)」、執筆されたのは大和郡山市在住で同会理事の大江弘幸さんだった。この「律令国家のゆりかご」というタイトルがいい。私もこれから、使わせていただくことにしたい。では記事全文を紹介する。

〈築地塀四方をめぐる平城宮〉

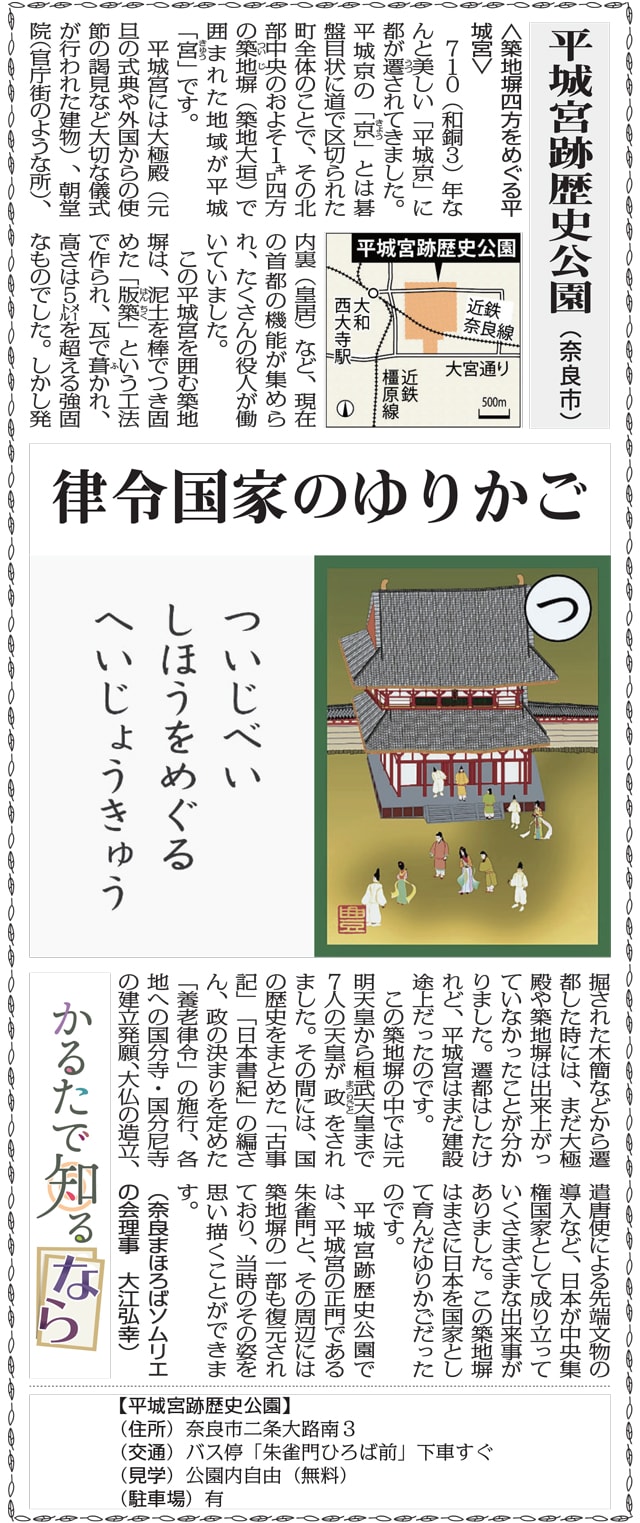

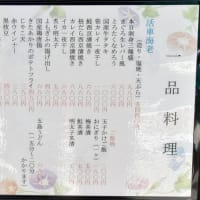

710(和銅3)年なんと美しい「平城京」に都が遷(うつ)されてきました。平城京の「京(きょう)」とは碁盤目状に道で区切られた町全体のことで、その北部中央のおよそ1㌔四方の築地(ついじ)塀(築地大垣)で囲まれた地域が平城「宮(きゅう)」です。平城宮には大極殿(元旦の式典や外国からの使節の謁見など大切な儀式が行われた建物)、朝堂院(官庁街のような所)、内裏(皇居)など、現在の首都の機能が集められ、たくさんの役人が働いていました。

この平城宮を囲む築地塀は、泥土を棒でつき固めた「版築(はんちく)」という工法で作られ、瓦で葺(ふ)かれ、高さは5㍍を超える強固なものでした。しかし発掘された木簡などから遷都した時には、まだ大極殿や築地塀はでき上がっていなかったことが分かりました。遷都はしたけれど、平城宮はまだ建設途上だったのです。

この築地塀の中では元明天皇から桓武天皇まで7人の天皇が政(まつりごと)をされました。その間には、国の歴史をまとめた「古事記」「日本書紀」の編さん、政の決まりを定めた「養老律令」の施行、各地への国分寺・国分尼寺の建立発願、大仏の造立、遣唐使による先端文物の導入など、日本が中央集権国家として成り立っていくさまざまな出来事がありました。この築地塀はまさに日本を国家として育んだゆりかごだったのです。

平城宮跡歴史公園では、平城宮の正門である朱雀門と、その周辺には築地塀の一部も復元されており、当時のその姿を想い描くことができます。(奈良まほろばソムリエの会理事 大江弘幸)

【平城宮跡歴史公園】

(住 所)奈良市二条大路南3

(交 通)バス停「朱雀門ひろば前」下車すぐ

(見 学)公園内自由(無料)

(駐車場)有

〈築地塀四方をめぐる平城宮〉

710(和銅3)年なんと美しい「平城京」に都が遷(うつ)されてきました。平城京の「京(きょう)」とは碁盤目状に道で区切られた町全体のことで、その北部中央のおよそ1㌔四方の築地(ついじ)塀(築地大垣)で囲まれた地域が平城「宮(きゅう)」です。平城宮には大極殿(元旦の式典や外国からの使節の謁見など大切な儀式が行われた建物)、朝堂院(官庁街のような所)、内裏(皇居)など、現在の首都の機能が集められ、たくさんの役人が働いていました。

この平城宮を囲む築地塀は、泥土を棒でつき固めた「版築(はんちく)」という工法で作られ、瓦で葺(ふ)かれ、高さは5㍍を超える強固なものでした。しかし発掘された木簡などから遷都した時には、まだ大極殿や築地塀はでき上がっていなかったことが分かりました。遷都はしたけれど、平城宮はまだ建設途上だったのです。

この築地塀の中では元明天皇から桓武天皇まで7人の天皇が政(まつりごと)をされました。その間には、国の歴史をまとめた「古事記」「日本書紀」の編さん、政の決まりを定めた「養老律令」の施行、各地への国分寺・国分尼寺の建立発願、大仏の造立、遣唐使による先端文物の導入など、日本が中央集権国家として成り立っていくさまざまな出来事がありました。この築地塀はまさに日本を国家として育んだゆりかごだったのです。

平城宮跡歴史公園では、平城宮の正門である朱雀門と、その周辺には築地塀の一部も復元されており、当時のその姿を想い描くことができます。(奈良まほろばソムリエの会理事 大江弘幸)

【平城宮跡歴史公園】

(住 所)奈良市二条大路南3

(交 通)バス停「朱雀門ひろば前」下車すぐ

(見 学)公園内自由(無料)

(駐車場)有