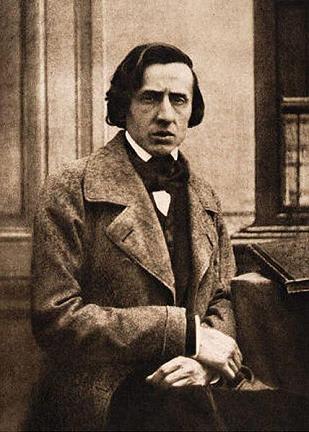

参考画像:ルイ=オーギュスト・ビソンが撮影した晩年のショパン

ショパン・コンクールにエントリーするには、年齢制限がある。17歳から28歳までで、年の巡り合わせがよければ3回出られるが、ほとんどの人は2回までしか出られない。

今では中堅ピアニストとして活躍しているジャン=マルク・ルイサダは22歳のときにはじめて参加したが、演奏中に指が思うように動かなくなり、控え室に逃げ込んで泣き出してしまったそうだ。それから5年後、27歳になったルイサダは同コンクールに再挑戦し、見事5位に入賞しているが、こういうケースはまれであろう。

***

歴代の優勝者たちがその当時何歳であったか、非常に興味あることだが、やはり10代から20代前半がもっとも多いようだ。すなわち、ショパンが2つのピアノ協奏曲を書き上げたのとほぼ同じ年代にあたる。

なかでも代表的な例が、スタニスラフ・ブーニンだろう。1985年のこと、彼の優勝は大々的に報じられ、一大ブームを - 主に日本で - 巻き起こした。口ひげをたくわえていてあまり若々しくは見えなかったが、長身を折り曲げるようにしてピアノの前に座り、足踏みの音を緩和するためにタオルのようなものを床に敷いているこの風変わりなピアニストは、そのとき19歳だった。彼がロシア・ピアニズムの巨匠ネイガウスの血を引くサラブレッドだったということを、彼の演奏に熱狂していた当時の日本のファンたちは知っていたかどうか。

鳴り物入りで来日を果たしたブーニンは、ショパンのワルツ全曲を弾くリサイタルを開いた。ホールには物見高い聴衆が大勢詰めかけ、かくいうぼくもFMの生中継に耳をそばだてていたのだが、最初の『華麗なる大円舞曲』の散々なミスタッチにひどくがっかりさせられた。後日、このときの演奏の模様は「ブーニンのショパン・ワルツ全集」といったタイトルでテレビ放映されたが、第1番はカットされ、完全な全集とはならなかった(事情を知らない視聴者はブーニンがいきなり2番のワルツから弾きはじめたことに驚き、首をひねったにちがいない)。

会場に来ていた評論家の吉田秀和は、終演後にマイクを向けられ「青臭いね」と一蹴した。これを聞きちがえた視聴者のひとりが朝日新聞に手紙を送り、《吉田秀和氏の「アホくさい」は痛烈だった》という文章が投書欄に掲載された。それにしても朝日の担当者は、この単純なまちがいに気づかなかったのだろうか。同紙に長らく『音楽展望』を連載されていた吉田氏が、「アホくさい」などという下卑た言辞を弄するはずがないのに。

***

けれども上記のようなできごとはブーニンの人気を失墜させることなく、彼はその後も頻繁に来日を繰り返した。大晦日の年越しコンサートという、演奏家にとっては肉体的負担が大きいはずのイベントにも積極的に出演している。彼がドイツに亡命した際にも、NHKのニュースでインタビューが放送された。

とにかく - 少なくとも日本では - 高い知名度を保ちつづけたブーニンだが、ショパン・コンクールの頂点に立ってから四半世紀を経た今になっても、世界屈指の名ピアニストに育ったという印象はない。ぼくも彼のピアノをじかに聴いてみたいという気になったことはないし、ホールで彼の演奏会のポスターを見かけるたび「また来てるな」と思うだけである。

まるでブーニンを否定するような文章になってしまったが、決してそういうつもりはない。ただ、25年前の栄光を踏み台にしてひとまわり大きく脱皮したという感慨を、このピアニストに抱くことはなかった。彼は日本の聴衆という非常に限定されたマーケットに絞って仕事をしているようにさえ見えるのだが・・・。

***

若きショパンが優れたピアノ協奏曲を書き残し、愛するポーランドへの置き土産のようにしてウィーンへ旅立ってからは、二度と同じスタイルの作品を書こうとしなかった。彼はひとりの芸術家として、過去とのしがらみをきっぱりと断ち切り、未来への道のりを敢然と切り開いていったように思える。

ショパンはついに故郷へ戻ることなく、39歳でパリに没した。晩年に撮影された彼の肖像写真は、われわれが普段思い描いているショパンのイメージから程遠い。そのとき彼は結核に侵されていて、おそらく死期が間近に迫っていることを知っていたであろう。若く颯爽としたショパンの姿を永遠に記録するためには、写真技術の成熟は少し遅すぎた。

ただ、若いころのあの華麗で繊細な協奏曲と、この陰鬱ともいえる銀板写真との間に、たったひとりでピアノに立ち向かい、みずからの世界を紡ぎつづけたショパンの半生が横たわっているはずである。その山並みのひとつひとつにのぼり、さらには深く掘り下げることがショパンに寄り添うことだとすれば、ピアニストにとっても鑑賞者にとっても、それは一生を賭けるに足るほどの大仕事であるかもしれない。

(了)

この随想を最初から読む