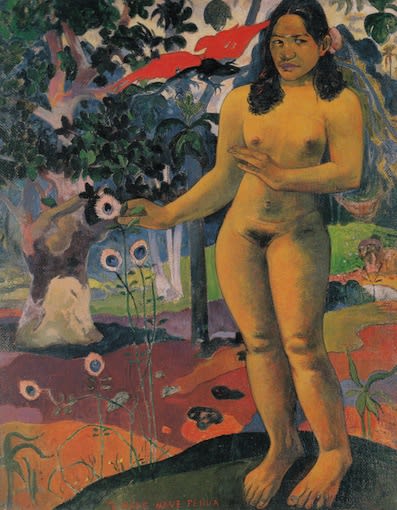

参考画像:ポール・ゴーギャン『かぐわしき大地』(1892年、大原美術館蔵)

ふと、考えてみた。日本には、いったいどんなゴーギャンの絵があるのだろうかと。

おそらく最も有名なのは、大原美術館にある『かぐわしき大地』かもしれない。ぼくは内心、エル・グレコの『受胎告知』と並ぶ大原の“顔”ではないか、と思っている。

まだ少年のころ、新聞の日曜版か何かのカラー印刷で『かぐわしき大地』をはじめて観たとき、かなりの衝撃を受けたものだ。ぼくはそれを切り抜き、額縁に入れて自分の部屋に飾っておいた。その絵は要するに女性のヌードであったが、思春期のぼくを襲いはじめていた得体の知れぬ羞恥や、秘めたる罪悪感とはまったく別に、白日のもとに堂々と晒すべきものとして、一種の女神像のようなインパクトをぼくに与えたのだ。

後日、さまざまなゴーギャンの作品や、その屈折した生涯を知るたびに、あのころ感じた陽光のような明るさの裏には近代人の陥ったさまざまな病巣が潜んでいることにも気づいて、ゴーギャンを見る眼は明らかに変わったと思う。彼にとって南国は、単なるリゾート地ではなかった。それでも、大原美術館で『かぐわしき大地』の前に立ったときの、熱帯地方にいきなり放り出されたようなまばゆさは忘れられない。今でもあの絵は、ぼくにとってゴーギャンの最愛の作品なのである。

***

東京の国立西洋美術館には、『海辺に立つブルターニュの少女たち』がある。実はこの絵は、小学校に上がる前ぐらいから知っていたような気がする。子供向けの図鑑か何かに、カラーの図版が掲載されていた記憶があるのだ。もちろん作者名を知ったのはずっとのちのことだが、ぼくが最初に出会ったゴーギャンはこれだったはずである。

ただ、そこに描かれている少女たちは、愛らしくも無邪気そうでもなく、何やら人生の苦悩を背負い込んだような重々しい表情をしている。もちろん、モデルとなった子供たちが実際に浮かない顔をしていたのかもしれないが、そこにはやはりゴーギャン自身の複雑な内面が投影されていたのではないかと思う。

彼は自画像を描いても、ある種の挑発的な、まるで闘いを挑むような凄みのある顔をしており、我が強く、他人とのコミュニケーションがうまくいかないタイプであることを示している。ゴッホとの共同生活が悲惨な終わりかたをしたのは、むしろ当然だともいえるだろう。

***

ポール・ゴーギャン『アリスカンの並木路、アルル』(1888年、東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館)

今回の展覧会のなかで、ぼくがかつて実物に接したことのある作品が一枚だけあった。新宿の高層ビルにある美術館から貸し出された『アリスカンの並木路、アルル』である。

会社の合併に伴いますます長い名前になったこの美術館は、ゴッホの『ひまわり』を所蔵していることでよく知られている。美術館には東郷青児の名がついているにもかかわらず、最大の呼びものは、このゴッホだ。展示室の最後、まるで本尊といった感じで、ガラスケースの中央に堂々と『ひまわり』が鎮座している。そしてその両側に、まるで脇侍のごとく、ゴーギャンとセザンヌが、やや遠慮がちに掛けられている。

来館者の眼は、当然ながらその『ひまわり』に釘付けになるだろう。ゴーギャンとセザンヌは、ゴッホが放つ強烈な黄色のインパクトに隠れて、どうしても目立たない。美術館において、ある作品が注目を浴びるか否かは、会場の配置にも左右されるということを、これほど端的に物語るケースも少ないだろう。

けれども今回、ゴーギャンの絵だけがゴッホから離れて福井へご出張ときている。改めて眺めてみると、アルルに暮らしはじめてから黄色に取り憑かれたといっていいゴッホに比べて、濃淡を巧みに使い分けた、哀愁が漂うような、センチメンタルな風景画であることに気づく。この絵はゴッホと背中合わせにイーゼルを立てて描いたといわれているが、激情の人物を隣にして、ニヒリストであるはずのゴーギャンがふと冷静さを取り戻し、やや冷めた眼で眺めたアルルの姿だったのかもしれない。いいかえれば、この絵はアルルへの一種の失望感の表出にほかならないのではないか。

こういう絵を描く画家が、のちにアルルよりももっと南のタヒチを目指してひとりで旅立つことになるのも、さもありなん、といってみたくなるのである。

つづきを読む

この随想を最初から読む