続・所蔵品つまみ食い その1

〔東京国立近代美術館2階からの眺望〕

ベーコン展を観たあとは、美術館の前から眺められる皇居のお堀越しの緑が、ひときわ眼にしみることだろう。閉じられた“ベーコン劇場”を一歩出ると、そこには広大な、美しい世界が広がっているはずだ。まるでお化け屋敷の闇のなかから解放されたとき、どこかひろびろとしたところで深呼吸をしたくなる、そんな気分だったかもしれない。

けれど、この美術館のもうひとつの目玉、所蔵品ギャラリーを観ずに帰ることはできないのだった。この記事の最初にちょっと触れたが、去年の夏から秋にかけて大規模なリニューアルが敢行された由。去年、「ポロック展」のあとで訪れたときとは面目を一新しているはずなのである。

といっても、ぼくは作品を観ることにばかり熱心で、その場の空間にまで気を配る余裕がないのが正直なところだ。いや、ストレスを感じずに作品に集中できるということは、とりもなおさず展示室の環境がよく整えられているという証拠にもなるだろう。

そんなわけで、去年の「所蔵品つまみ食い」(「3世代の美術展 ― ポロック、セザンヌ、そしてダ・ヴィンチ ― (16)~(20)」)につづく第2弾を少し書いてみようと思う。

***

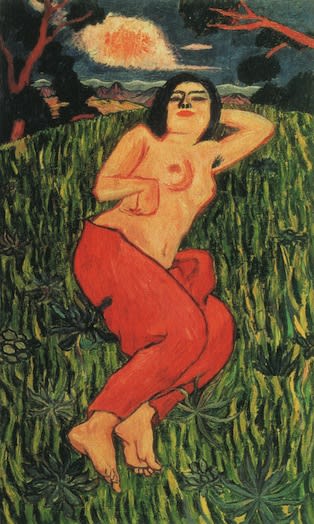

萬鉄五郎『裸体美人』(1912年)

今、東近美の所蔵品数は1万2千点ほどあるそうだ。おそらく何年かかっても、そのすべてを鑑賞することは不可能にちがいない。ただ、そのなかでとりわけ重要と思われる作品を集めて展示する「ハイライトコーナー」なるものが新設されていた。

もちろん、展覧会のハイライトなど、各自が勝手に決めるべきものだ。会場の隅っこに、あまり注目されることなくひっそりと展示されていた作品がいつまでも心に残るということだってなくはないし、そうでないことには美術の裾野は広がらない。さもなければ、美術館はなるだけ多くの作品を収集するよりも、特にメジャーな数点だけをとっかえひっかえ見せておけば用が足りるということになる。

だが、あまりにも広大な“美術の海”を前にして、どこから手をつけていいのか途方に暮れる場合もきっとあることだろう。そういう人のための指針となることを意図して、このコーナーが設えられたもののようだ。そこから美術の裾野を広げていくかどうかは、観る者それぞれにかかっているのである。

さて、そんななかでも異彩を放っていたのが、萬鉄五郎(よろず・てつごろう)の『裸体美人』であった。この絵と最初に出会ったのは、1997年に京近美で開かれた彼の大規模な回顧展だったと思うが、その後、この斬新な絵画は重要文化財に指定されたそうだ。絵画のアバンギャルドたることを自分に課していたかに見える萬が、草葉の陰で喜んでいるとはとても思えないけれど・・・。

***

ところで絵のタイトルは『裸体美人』だが、本来ならば“美人”の要素と相反するような細部が堂々と描かれているのが、この作品の特徴である。まず眼につくのが、下から見上げたような角度でとらえられている女性の顔だ。われわれは竹久夢二以来、細身で、撫で肩で、ちょっと俯き加減の女性像をいやというほど見せられてきた。そういう弱々しさや内気さを、日本女性の美点だと思い込んできたのだった。

だが、この『裸体美人』は、堂々と仰向けに横たわっている。鼻の穴が見えようが、脇の下の黒いところが外気に晒されようが、そんなことは気にしない。ちょうど明治が大正に移り変わるころに描かれたこの女性像は、きたるべき未来が女性の時代であることを高らかに告げているようではないか。

現在、巷には女性のヌードが必要以上に満ちあふれている。萬の絵など、裸体といいながらも下半身はしっかりと隠されており、大胆さという点ではやや劣るのかもしれない。しかし、この絵から発散されようとしているのは、エロスではないのだ。これほど大らかに草むらの上に寝そべり、自然と意気投合し、まるで午睡をむさぼる女神さながらの貫禄が感じられる裸婦像というのは、そうそうあるものではなかろう。

つづきを読む

この随想を最初から読む

〔東京国立近代美術館2階からの眺望〕

ベーコン展を観たあとは、美術館の前から眺められる皇居のお堀越しの緑が、ひときわ眼にしみることだろう。閉じられた“ベーコン劇場”を一歩出ると、そこには広大な、美しい世界が広がっているはずだ。まるでお化け屋敷の闇のなかから解放されたとき、どこかひろびろとしたところで深呼吸をしたくなる、そんな気分だったかもしれない。

けれど、この美術館のもうひとつの目玉、所蔵品ギャラリーを観ずに帰ることはできないのだった。この記事の最初にちょっと触れたが、去年の夏から秋にかけて大規模なリニューアルが敢行された由。去年、「ポロック展」のあとで訪れたときとは面目を一新しているはずなのである。

といっても、ぼくは作品を観ることにばかり熱心で、その場の空間にまで気を配る余裕がないのが正直なところだ。いや、ストレスを感じずに作品に集中できるということは、とりもなおさず展示室の環境がよく整えられているという証拠にもなるだろう。

そんなわけで、去年の「所蔵品つまみ食い」(「3世代の美術展 ― ポロック、セザンヌ、そしてダ・ヴィンチ ― (16)~(20)」)につづく第2弾を少し書いてみようと思う。

***

萬鉄五郎『裸体美人』(1912年)

今、東近美の所蔵品数は1万2千点ほどあるそうだ。おそらく何年かかっても、そのすべてを鑑賞することは不可能にちがいない。ただ、そのなかでとりわけ重要と思われる作品を集めて展示する「ハイライトコーナー」なるものが新設されていた。

もちろん、展覧会のハイライトなど、各自が勝手に決めるべきものだ。会場の隅っこに、あまり注目されることなくひっそりと展示されていた作品がいつまでも心に残るということだってなくはないし、そうでないことには美術の裾野は広がらない。さもなければ、美術館はなるだけ多くの作品を収集するよりも、特にメジャーな数点だけをとっかえひっかえ見せておけば用が足りるということになる。

だが、あまりにも広大な“美術の海”を前にして、どこから手をつけていいのか途方に暮れる場合もきっとあることだろう。そういう人のための指針となることを意図して、このコーナーが設えられたもののようだ。そこから美術の裾野を広げていくかどうかは、観る者それぞれにかかっているのである。

さて、そんななかでも異彩を放っていたのが、萬鉄五郎(よろず・てつごろう)の『裸体美人』であった。この絵と最初に出会ったのは、1997年に京近美で開かれた彼の大規模な回顧展だったと思うが、その後、この斬新な絵画は重要文化財に指定されたそうだ。絵画のアバンギャルドたることを自分に課していたかに見える萬が、草葉の陰で喜んでいるとはとても思えないけれど・・・。

***

ところで絵のタイトルは『裸体美人』だが、本来ならば“美人”の要素と相反するような細部が堂々と描かれているのが、この作品の特徴である。まず眼につくのが、下から見上げたような角度でとらえられている女性の顔だ。われわれは竹久夢二以来、細身で、撫で肩で、ちょっと俯き加減の女性像をいやというほど見せられてきた。そういう弱々しさや内気さを、日本女性の美点だと思い込んできたのだった。

だが、この『裸体美人』は、堂々と仰向けに横たわっている。鼻の穴が見えようが、脇の下の黒いところが外気に晒されようが、そんなことは気にしない。ちょうど明治が大正に移り変わるころに描かれたこの女性像は、きたるべき未来が女性の時代であることを高らかに告げているようではないか。

現在、巷には女性のヌードが必要以上に満ちあふれている。萬の絵など、裸体といいながらも下半身はしっかりと隠されており、大胆さという点ではやや劣るのかもしれない。しかし、この絵から発散されようとしているのは、エロスではないのだ。これほど大らかに草むらの上に寝そべり、自然と意気投合し、まるで午睡をむさぼる女神さながらの貫禄が感じられる裸婦像というのは、そうそうあるものではなかろう。

つづきを読む

この随想を最初から読む