吉井勇が若き日に、新詩社の仲間五人と九州を旅した「五足の靴」の足跡を辿っています。

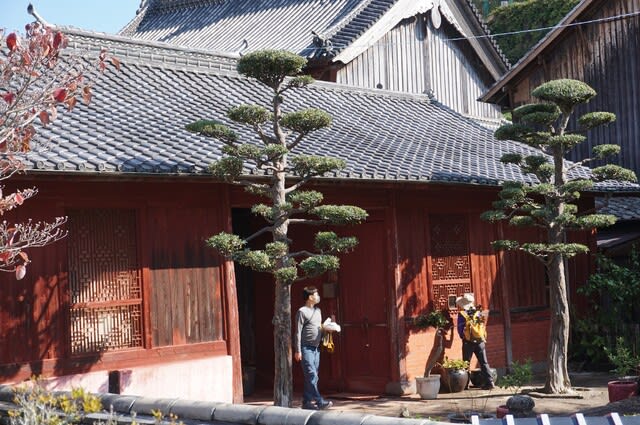

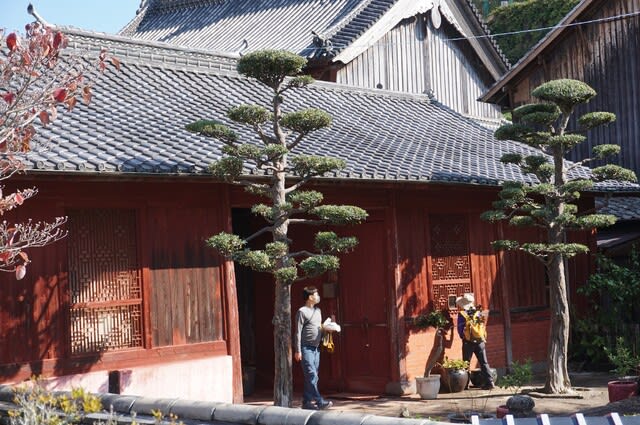

今回は「あか寺」とも呼ばれる興福寺です。

山門(長崎で一番大きい門)

赤く塗られています。唐寺の特徴ですが、日本最古の黄檗宗の寺院だそうです。

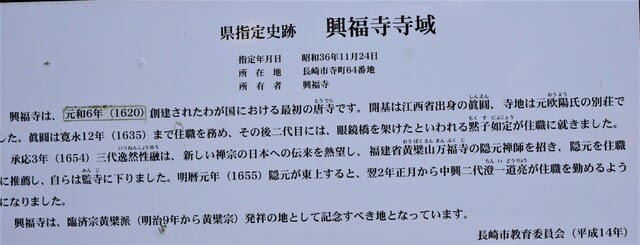

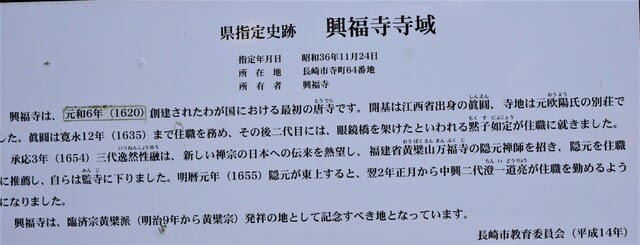

興福寺について

門の右にかけられた垂れ幕には隠元和尚

「熱烈歓迎」は参拝者に対してではなくて、日本に来てくれた隠元和尚に対してです。

隠元を日本に呼ぶにあたっては3代住持逸然が4回も招請状を送っています。はじめ隠元は高齢を理由に断っていたのですが、逸然の熱意にうたれて渡海してきました。高層の来日に「熱烈歓迎」なわけです。3年の約束で日本に来たのですが、隠元は日本の地で生涯を全うし、日本の文化に多くの影響をもたらしました。

ワクワクしながら門をくぐります。

山門を振り返ると

「初登寶地」と書かれた扁額は隠元の直筆だそうです。

大雄宝殿

その窓

「氷裂式組子の丸窓」

組子は釘を使わず木材を組み合わせる技法のことです。この丸窓ですが、「創建当時は裏側全面がガラス張りで、陽の光に輝いて、まるでステンドガラスのような美しさ」(説明板より引用)だったそうです。

ガラスが一部残っている窓がありました。

また、壁には日本の伝統的な組子が施されてるところもあります。

媽祖堂

鐘鼓楼

ここの梵鐘は太平洋戦争のときに金属回収令により国に供出されてなくなったのですが、2021年に中国福建省より新たな鐘が寄贈されました。興福寺の鐘の音が再び響いたのは昨年の大晦日のことです。

先に訪ねた福済寺の、11時2分に鳴らされる「鎮魂の鐘」と同じように、お寺の鐘が鳴るということは普段はなかなか気づきませんが、世の中が平和であることの証なのかもしれません。

魚板

魚板は僧侶に飯時を知らせるために叩く魚の形をした板ですが、この興福寺の魚板は、全国の禅宗のお寺にあるものの中で最優秀作と言われているそうです。

しかも雌の魚板もあり、雌雄一対で掛かっています。

雌の魚板

よく観察すると、おなかの部分が凹んでいます。

何百年もの間叩き続けられてこうなったのですね。こんなところにも歴史が感じられました。

三江会所門(裏側)

境内の随所で赤く塗られた柱や壁が見られ「あか寺」の通称が頷けました。

赤寺の門の甍に降るときはさびしかりけり長崎の雨

(「歌集『天彦』 肥前長崎)

今回は「あか寺」とも呼ばれる興福寺です。

山門(長崎で一番大きい門)

赤く塗られています。唐寺の特徴ですが、日本最古の黄檗宗の寺院だそうです。

興福寺について

門の右にかけられた垂れ幕には隠元和尚

「熱烈歓迎」は参拝者に対してではなくて、日本に来てくれた隠元和尚に対してです。

隠元を日本に呼ぶにあたっては3代住持逸然が4回も招請状を送っています。はじめ隠元は高齢を理由に断っていたのですが、逸然の熱意にうたれて渡海してきました。高層の来日に「熱烈歓迎」なわけです。3年の約束で日本に来たのですが、隠元は日本の地で生涯を全うし、日本の文化に多くの影響をもたらしました。

ワクワクしながら門をくぐります。

山門を振り返ると

「初登寶地」と書かれた扁額は隠元の直筆だそうです。

大雄宝殿

その窓

「氷裂式組子の丸窓」

組子は釘を使わず木材を組み合わせる技法のことです。この丸窓ですが、「創建当時は裏側全面がガラス張りで、陽の光に輝いて、まるでステンドガラスのような美しさ」(説明板より引用)だったそうです。

ガラスが一部残っている窓がありました。

また、壁には日本の伝統的な組子が施されてるところもあります。

媽祖堂

鐘鼓楼

ここの梵鐘は太平洋戦争のときに金属回収令により国に供出されてなくなったのですが、2021年に中国福建省より新たな鐘が寄贈されました。興福寺の鐘の音が再び響いたのは昨年の大晦日のことです。

先に訪ねた福済寺の、11時2分に鳴らされる「鎮魂の鐘」と同じように、お寺の鐘が鳴るということは普段はなかなか気づきませんが、世の中が平和であることの証なのかもしれません。

魚板

魚板は僧侶に飯時を知らせるために叩く魚の形をした板ですが、この興福寺の魚板は、全国の禅宗のお寺にあるものの中で最優秀作と言われているそうです。

しかも雌の魚板もあり、雌雄一対で掛かっています。

雌の魚板

よく観察すると、おなかの部分が凹んでいます。

何百年もの間叩き続けられてこうなったのですね。こんなところにも歴史が感じられました。

三江会所門(裏側)

境内の随所で赤く塗られた柱や壁が見られ「あか寺」の通称が頷けました。

赤寺の門の甍に降るときはさびしかりけり長崎の雨

(「歌集『天彦』 肥前長崎)