キク科、Asteraceae、ムギワラギク(ヘリクリスム)属、南ヨーロッパから北アフリカにかけての地中海沿岸地域原産、多年草、

学名:Helichrysum stoechas、

和名:ヘリクリスム・ストエカス、カレープラント、

英名:Curry Plant、仏名:Immortelle commune、Immortelle des dunes、

葡名:Perpetuas-das-areias、Marcenilha、Perpetua-de-flores-encarreiradas、

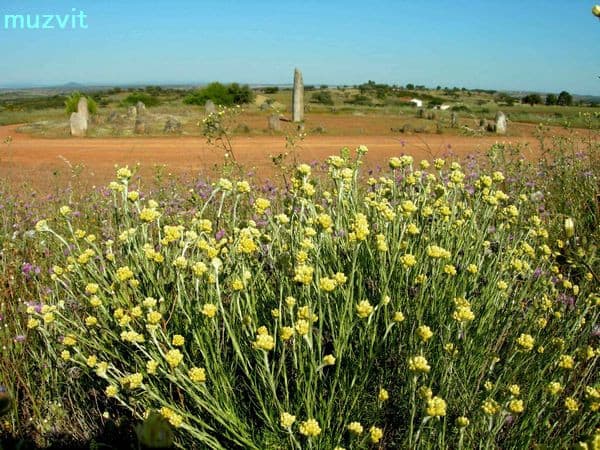

2011年6月、2014年5月30日、6月21日、7月7日、2017年6月16日、2018年5月25日、ポルトガル、コスタ・アズール地方、アレンテージョ地方で、2015年5月6日、7日、6月13日、2016年7月13日、ベイラ地方で撮影、

日当たりの良い乾燥した岩場や砂地の草むらや道端に自生。葉茎からカレーの香りがするためカレープラントと呼ばれる。イモーテル(不死)、エバーラスティング(永遠の花)ともいう。

ハーブや観葉植物として広く栽培されている。他地域に移植しても生育するが、湿潤な環境は苦手とする。銀灰色の産毛に覆われた茎は低木といえるほど頑丈な木質で、高さ 60cm 以上にまで成長することがある。

夏に黄色い花を咲かせる。種子は微細である。苦味が強いため食用には適さないが、葉茎を料理の香り付けに利用することがある。カレー粉やカレールーの原料としては用いない。

乾燥に強いため、花をドライフラワーにしてもほとんど色あせない。民間療法として、本種を不滅を意味するイモーテルと呼称し、抽出した精油に薬効を謳うことがある。(wikipediaより)

©2022 MUZVIT

(GKZ植物事典より) 和名は、学名の音読みから。属名は、ギリシャ語の helios(=太陽)と chrysos(=金色)の合成語で、頭花の形状並びに色とから。種小名は、フランス・マルセイユ沖の Stoechades 諸島の名に因んでいる。

ヘリクリサム・ストエカスは、キク科の多年草である。本種は、地中海沿岸地域の沿海地で、開けた草原地帯や崖上等の比較的乾燥した岩礫質な砂壌地に自生の 見られる野草である。草丈は50~70㎝程度となる。茎も葉も棉毛に覆われて銀白色に見える。茎基部や根茎は木質化し亜低木状となる。茎や葉は擦るとカ レー臭があるので、英名では Curry plant と呼ばれる。葉はほぼ線形の小葉で茎に互生する。6~8月頃、茎頂に円錐花序を出し、径3~4㎜程度で黄色の小花を密着させて多数着ける。 (GKZ植物事典より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます