8月28日「西本願寺(にしほんがんじ)」に行ってきました。京都市下京区堀川通花屋

町(はなやちょう) 京阪電車「七条 駅」より歩いて20分くらいです。

08:30 一番出口より上がってきました。

「七条大橋」を渡ります。

鴨川しずかに流れています。 今日は曇り、暑いのちょっとまし。 (^^♪

七条通をまっすぐ西へ。目的地まで一本道です。

京都タワー見えてきました。 左の建物は「APAHOTEL KYOTO」です。 (^^♪

こちらは「東本願寺」さん 通り過ぎてと。西本願寺さんから300mくらいの所にJR

京都駅から出るバスの停留所があるんですが、最近お散歩あんまりしてないので

ウォーキングということで老体にムチ打って歩くであります。 (^^♪

ではまっすぐにと。 (^^♪

「Wine蔵しおり」さん。 ワインとお肉のレストランです。いい感じの佇まい。 (^^♪

「西本願寺」さん見えました。

京都のお寺さんですな。お寺さんの前は「堀川通」自動車走っています。東本願寺

さんの前もこんな感じです。「二条城」の前もこんなんやね。(^^♪

「堀川」水は流れてません。戦後の下水道整備工事で水流はほぼ消滅。平成になって

から水流を復活させる工事がおこなわれました。整備区間4.4km。この辺は暗渠にな

ってるみたいです。

「西本願寺 御影堂門(ごえいどうもん)」の前につきました。

「龍谷山(りゅうこくざん)本願寺」文永7年(1272年)開山は顕如上人。親鸞の廟堂

として京都東山大谷に創建されました。その後点々と場所を変え、天正9年(1591年)

秀吉の寄進により大坂天満(石山本願寺)からこの地に移ってきました。浄土真宗大谷

派本山。通称「お西(にし)さん」です。 (^^♪

道路をはさんでこちらは「総門」です。いまよりお寺さんだいぶ広かったのかな。

境内に入りました。大きなお堂です。

因みに、お東さんの正式名称は「真宗本廟(しんしゅうほんびょう)」東本願寺は

通称です。二つに分かれた経緯を調べました。信長との「石山合戦」が元々の原因

らしいのですが、書くと原稿用紙1枚は超えるので割愛ということで。 (^^♪

西本願寺さんも通称です。境内で西本願寺と書かれたものはこのパネルしかありま

せんでした。(^^♪

広いね。お東さんとは仲違いで別れたのですが、いまでも仲悪いのかな。 (^^♪

「和顔愛語」仏教用語。やわらかな顔で愛情のこもった言葉で話す云う意味です。

人と話す時はこうありたいものですな。おっちゃん修行足らんからなぁ。すぐ顔に

でるからなぁ。 (^^♪

大きなイチョウ (^^♪

なるほど。

「逆さ銀杏」なるほど天に根を広げてる !(^^)!

樹齢400年 !(^^)!

それでは「阿弥陀堂」へ。

「阿弥陀堂」宝暦10年(1760年)再建。東西42m・南北45m・高さ25m。

堂内撮影OK。

ご本尊は「阿弥陀如来像」です。

こちらは「阿弥陀堂門」

六角灯篭 美しい。 !(^^)!

渡り廊下を歩いて。

外から見るとこんな感じ (^^♪

「御影堂」 寛永13年(1636年)再建。東西48m・南北62m・高さ29m ・ 畳441枚

柱227本・瓦115000枚 !(^^)! 世界最大級の木造建築 !(^^)!

「親鸞上人」の木造が安置されています。

襖絵もきれい。

「蔀戸(しとみど)」日光や風を防ぐものですな。

「阿弥陀堂」にもどります。

朝のお勤めかな。 (^^♪

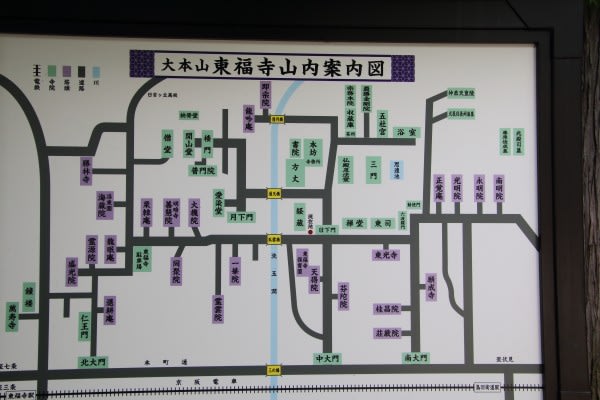

「唐門」とか「飛雲閣」とか他に見るとこあったんですが、気づかずに帰りました。

境内図も見とったのに。夏バテ気味ということで、今日はこれでええとしょっ。 (^^)/

風はいり 仏も涼む 長廊下 (^^)/~~~