6月26日「久米寺(くめでら)」に行ってきました。奈良県橿原(かしはら)市久米

町 近鉄電車南大阪線「橿原神宮前駅」から歩いて5分ほどですね。

09:30 駅に着きました。

駅ナカ 奇麗です。 近鉄京都駅方面に向かう「橿原線」の始発駅にもなっています。

橿原神宮がすぐ近く。

中央改札口を出て駅前広場へ。黄色のポスト見える。引き返そう (^^♪。

駅舎の屋根が合掌造りみたいね。設計者は1958年(昭和33年)に開場した難波に

あった初代新歌舞伎座(2009年6月閉館)の設計者「村野藤吾(むらの とうご)氏」

です。第一回近畿の駅百選(2000年選定)選定駅であります。!(^^)!

「皇紀2700年」まであと18年か。2600年祝典(真珠湾攻撃の前年)は国家的な行事

だったらしいけど、時世も変わったし祝賀行事するにしても天皇家に係わりのある、

寺社ぐらいでしょうな。おっちゃんも生きてるかどうかわからんね。 (^^♪

「しあわせの黄色いハンカチ」みたいなもんですかね。 (^^♪

街路樹きれいです。さっきまで雨ふってたので道路ぬれてます。

ではまいりましょっと。 (^^♪

名物なのね。 (^^♪

バス停あったから、この近くやろね。でもお寺さんみたいなの見当たらない。 (^^♪

ここかな。

「霊前山(れいぜんざん)久米寺」ここね。正門ではないみたい。

「虫塚」 人間生活のために農薬や薬剤で駆除された虫の供養塔です。そうね虫さんにも

命あるもんね。薬品製造や小売り業関係者でつくる奈良県虫霊碑奉賛会が毎年虫霊供養

をしてらっしゃいます。でもおっちゃんゴキブリだけは殺意がわくです。(^.^)

「靈禅山(れいぜんざん)久米寺」創建年不明(白鴎時代7世紀末と推定)開基は

聖徳太子の弟君の来目皇子(くめのみこ)とか、若いおねぇさんのふくらはぎに見と

れて空からおちた久米仙人とも云われています。おっちゃんこの仙人さんと友達に

なれそうです。 (^^♪

真言宗御室派、ご本尊は「薬師如来 」御本堂寛文(かんぶん)3年1663年再建。

空海ゆかり寺院、真言宗発祥の地と云われています。

「薬師如来像」金ピカだ。 最近つくったのかな。 (^^♪

「弘法大師像」

眼病に霊験あらたかだとか。 (^^)/

「あじさい園」に入ります。

ふり返るとこんな感じ。 (^^♪

40種 3500株のこじんまりした紫陽花苑でございます。 (^^♪

お土産品ね。 紫陽花の風呂敷です。きれい (^^)/

樹々が密集してるし、全景はこんなんですというような写真は撮れませんです。(^^♪

それではアップを多めに。雨に濡れたあじさい。 (^^♪

線路のすぐそばなのね。 近鉄電車とあじさい。 (^^♪

ベンチとあじさい。 (^^)/

御本堂の裏が紫陽花苑です。

切り株とあじさい。

あじさいが通せんぼ。 (^^)/

山門も見ずに帰ってきてしまいました。 まぁええか また寄せてもらおう。 (^^)/

紫陽花は雨あがりがよろしいようで。 !(^^)!

紫陽花は 雨とかがやき 戯れて (^^)/~~~

11月7日「奈良公園」に行ってきました。奈良県奈良市芝辻町(公園事務所所在地)

08:20「近鉄奈良駅」に着きました。

駅前から奈良交通市内循環バス外まわり線に乗り「東大寺大仏殿・春日大社前」バス

停で下車。鹿せんべい開店準備中です。 (^^♪

「春日大社」への参道を歩いていきます。今日は奈良公園の紅葉がちらほらと云う

ことで鹿さんと紅葉を撮りに来たです。 (^^♪

参道を右に折れ「浅茅ケ原(あさじがはら)園地」に入ります。

いい感じに紅くなってます。

「神山 御蓋山(かみのやま みかさやま)展望地」遥拝所は春日大社の境内にあります。

御蓋山は三笠山のことですね。ここから見えるのね。

天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも (阿倍仲麻呂)

あれがそうかな。(^^♪

正式名称「奈良県立都市公園 奈良公園」明治18年(1880年)2月14日開園。総面積

502㌶、周辺の社寺(東大寺・興福寺・春日大社 等々)を含めると東西約4km南北

約2km面積660㌶の都市公園です。とにかく広い 鹿さんもいっぱいいます。 !(^^)!

いい風吹いてます。(^^♪

男前 (^^)/

誰も買うてくれへんな。 しゃあないもうちょっと待っとこか(鹿氏 談)

べっぴんさん !(^^)!

「春日社 灯篭」 鹿さん描いてる。 (^^)/

「春日大社」のほうへ。

「鹿苑(ろくえん)」例年ここで角切りが行われます。今年はコロナで中止になりました。

「鹿苑」と「萬葉植物園」を通りすぎ、

いい根 くねくね (^^♪

いい根 太め くねくね (^^)/

「春日大社 二の鳥居」です。七五三のお参りのご家族みたいです。

鳥居を左に折れ「春日大社 国宝殿」に来ました。

ここも通りすぎ、東大寺のほうへ。本日は通りすぎる日なのであります (^^♪

ここを歩いていったらいいのかな。

そうみたいね。

ここはなんかな。りっぱな建物、なんか入りにくそう。守衛さんらしき人に聴いたら

どうぞどうぞと云うことでおじゃまします。

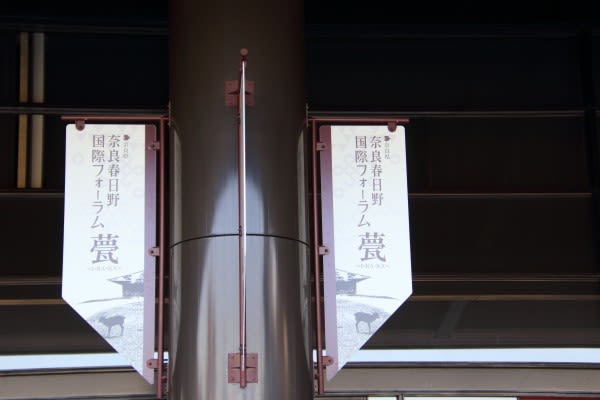

「奈良春日野国際フォーラム 甍〜I・RA・KA」前身は明治22年(1889年)第68及び

第35国立銀行の両奈良支店が開設した「奈良倶楽部 公会堂」です。奈良県置県100周

年を記念して能楽堂発祥の地として相応しい新公会堂として昭和62年(1987年)解体

閉館され新規に開館されました。

その後平成27年にリニューアルオープン。能楽堂がメインのコンベンションホール

(会議場)になっています。係りの人が庭園もどうぞのことで。

2階が会議室スペースです。会議関係者以外立ち入り禁止です。 そらそやね。

すばらしい (^^♪ 若草山を借景とする日本庭園です。

開館後1時間経ってますが、誰もいない 一人占めです。 !(^^)!

周りはかなり人は歩いてはったのにやっぱり入りにくかったのかな。穴場といって

いいのかしら。 !(^^)!

鹿さんはいないね。そら館内やし芝生食べれらたらかなんわな。(^^♪

伊呂波紅葉 (^^♪

庭園を出て正面は「浮雲(うきぐも)園地」です。

「東大寺大仏殿」が見えます。「園地」とは古代律令制時代からの用語で、口分田

とか私有地として与えられた土地の事です。現在は公園・庭園などをさす名称です。

MAPによると他に奈良公園には「飛火野(とびひの)」・「荒池(あらいけ)」・

「瑜伽山(ゆうがやま)」等々の園地があります。

さきほどの「I・RA・KA」の屋根がみえます。屋根面積5400㎡ 日本一の屋根面積の

建物だそうです。愛称「ビッグ・ルーフ」 (^^♪

おねぇさん。おせんべいは焦らさないでね。焦らすと鹿さんぐいぐい来ますよ。(^^♪

黄色の処にいきます。

黄色と紅色 (^^♪

桜の樹かな。ちょっとななめ 雲もななめ (^^♪

ベンチとグラデーション (^^♪

鹿さん紅葉観賞中 (^^♪

若草山 芝生 若干はげてる (^^♪

なんでもありませんよ。図体のでかいおっさんが歩いているだけですよ。 (^^♪

ちょっとななめバージョン その2 (^^♪

「春日野(かすがの)園地」

東大寺参道に出てきました。南大門を観に行きます。

見たから帰ろ。通りすぎるまでいかんかったね。(^^♪

お店も人通りも少し増えてきたんですかね。お商売どうですか。 (^^♪

鹿さんもおやつのせんべい心配やもんね。 (^^♪

いい色の混ざり具合です。(^^)/

空深く 芝食む(はむ)鹿と 紅葉(こうよう)と (^^)/~~~

10月9日「馬見丘陵(うまみ きゅうりょう)公園」に行ってきました。奈良県北葛城

(きたかつらぎ)郡河合町(かわいちょう)近鉄田原本(たわらもと)線「池部(い

けべ)駅より歩いて20分ほどです。 北エリア「集いの丘」につきました。1年ぶりです。

「大型テント」から コスモスを見ながら中央エリアへ

今日は南エリアの「カリヨンの丘」のコキアが見頃ということでやってきました。

「セージ」かな。(^^♪

コスモス花壇。

きれいですね。(^^♪

「サルビア」

OSANPO おさんぽ お散歩 (^^♪

「彩の広場 ダリア園」に来ました。見頃です。(^^♪

快晴ですな。 ちょっと暑い (^^♪

御見事 !(^^)!

フォトカード無料プレゼント中 (^^)/

カメラマンさん いっぱい (^^)/

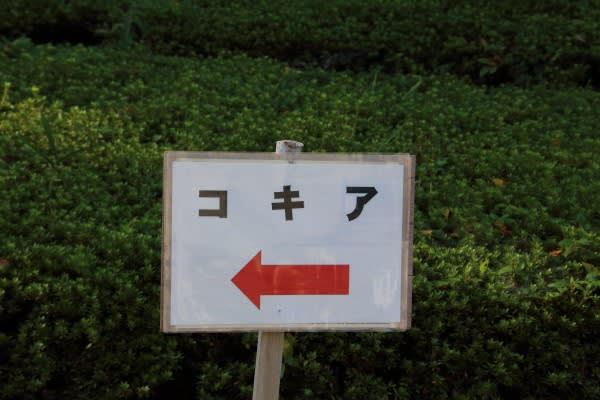

ここにもコキア。

ここはこれぐらいで。コキアのメインはのちほどご覧下さい。かなり期待できるです。

いやそこそこ 多分 メイビー まぁまぁね ぐらいはいってると思いますです。 (^^)/

「花の道」へ。

「ススキの丘」

黄色いの見えてきました。

コスモス畑 (^^)/

「公園館」ちょっとなかに入ります。

きれいね。

いっぱいいるのね。 (^^)/

公園の周辺には、池上・乙女山・別所下・一本松・ナガレ山・倉塚・狐塚・巣山・

三吉2号墳 などなどの古墳群があります。 (^^♪

「古墳の形 色々」

外に出てきました。 コキアはこっちね。

南エリア へ。

「下池」 見ていこう。

鯉かな鮒かな。はしゃいでる (^^)/

でかい !(^^)!

左へと。

「一本松古墳」この上ですか。 入ってもよさそうだけど、坂だからやめとこ (^^♪

紅いの見えてきました。

「カリヨンの丘」 2300㎡の敷地に5700株のコキアであります。(^^♪

下りていきます。

「コキア」ヒユ科パッシア属の一年草。和名「箒木(ほうきぎ)」別称「箒草

(ほうきぐさ)」夏は緑、秋は紅になります。

アップで。箒のような細い茎が特徴です。(^^♪

橋があるね。 あの上から。

エイリアンの卵のレッドバージョン。例えが悪いかな。でもきれい (^^♪

金曜日にテレビでライブ中継されていました。それで「きれいやないの」と云うことで

やってきた次第でございます (^^)/

おかあさん 撮影会ね。 (^^♪

夏のコキアはよく見てますが、秋のコキアはおそらく初めてです。 (^^♪

パラソル !(^^)!

ほうき草 雲を掃いたか 空は青 (^^)/~~~

9月27日「佛隆寺(ぶつりゅうじ)」に行ってきました。奈良県宇陀市(うだし)榛原

赤埴(はいばらあかばね)近鉄電車大阪線「榛原駅」より奈良交通わくわくバスに

乗換え「高井」バス停下車歩いて30分です。鹿さんのマーク、バスについてます。 (^^♪

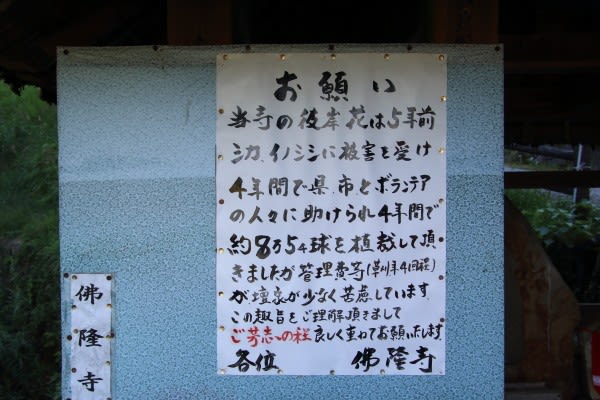

佛隆寺さんには10年ぶりです。壊滅した彼岸花が復活したとのことで観に来ました。

前回の最盛期の様子は「おすすめです」カテゴリーにてご覧ください。(^^♪

ここを歩いて行きます。

川のせせらぎ聞こえます。稲刈りが終わり「稲架掛け(はさがけ)」してはります。

コンバイン使ってないのね。手刈りなのね。ごくろうさまです。(^^♪

天日干し。こうして逆さに吊るしておくととアミノ酸などの甘味成分が実へと下りて

くるのだとか。ニッポンの風景です。(^^♪

イモリさんかなヤモリさんかな。おはようさんです。 (^^)/

杉ですかな。

ススキが風にふらふら (^^♪

きれいなお水 (^^)/

コスモス咲いてます。 もうじき10月だもんね。

紅いの見えてきました。

「佛隆寺の彼岸花」であります。

と云うことで、少ないですが志納金をと。(^^♪

あら先客が。 (^^♪ ハイキングですか。

やっぱり少し見頃は過ぎてます。色がくすんでいるのが半分くらいあります。

まぁ折角来たんでね。覚悟はしてましたんでまいりましょ。 (^^♪

山門までの200段の石段の周りに咲く彼岸花が有名なお寺さんです。最盛期より気持ち

少ないかな。

左上にある太い幹が、

奈良県最古と云われる「仏隆寺の千年桜」であります。古木ですな。

根周囲7.7m。11本に分かれています。 くねくね。

遠目で見るとあんまり色落ちしてるのわかりません。見頃でしたなという雰囲気で

まいりましょっと。 (^^♪

山門見えてきました。

「摩尼山(まにさん)佛隆寺」嘉祥(かしょう)3年(850年)弘法大師の高弟・堅恵

(けんね)が創建したと伝わる真言宗室生寺(むろうじ)派の寺院。

ご本尊は十一面観音です。

女人高野で有名な「室生寺」さんの末寺とか。

本堂 お参りしてきます。中へはいるには予約が必要です。

「大和茶発祥伝承地」空海が唐から持ち帰った最古の茶を栽培したとのことで大和茶

発祥の地と云われています。

これね。

本殿横から。

「白岩(しらいわ)神社」最近修復したのかな。新しそうね。

ミニ版 伊勢内宮みたい。 (^^♪

下りてきました。

ここで大和茶をいただくのね。 時間が早かったんでまだ開店前みたいです。

石段をゆっくり下りて行きます。手すりがないとやっぱりこわいね。 (^^♪

千年桜 見上げて。

おねえさんもお帰りですか。 (^^♪

浄土への 道程(みち)のそばには 地獄花 (^^)/~~~

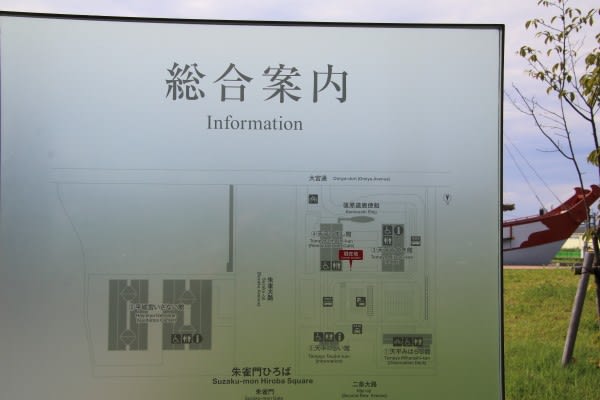

9月5日「国営 平城宮跡(へいじょうきゅうせき)歴史公園」に行ってきました。奈良市

二条大路南 近鉄奈良線「大和西大寺駅」から奈良交通バスに乗り「朱雀門ひろば前」

バス停下車すぐです。

鶴橋駅から奈良にいく時は車窓からいつも眺めてたんですが、はじめての来訪でございます。 (^^♪

和銅(わどう)3年(710年)藤原京より遷都され74年間、日本の都であった「平城京」

の中枢部分です。今で云うと「平城京」が東京都で、皇居と永田町と霞が関をあわせた

のが「平城宮」ですかね。 あってるかしら。 (^^♪

バス停前、大きな建物が並んでいます。

広すぎて全体の写真がとれましぇん。 (^^)/

「復元 遣唐使船」 渡海するには小さい船ね。

「国営 平城宮跡歴史公園」 平成20年事業化開始「特別史跡平城宮跡」計画地とした

歴史公園です。国営公園区域内122㌶ その他区域10㌶ 計132㌶の広大な公園です。

現在も事業続行中であります。

きれいね。 シンメトリー (^^)/ 通常は船の中も見学可能なんですがこの船に

限らず公園内の施設は殆ど、コロナで休館とか立入禁止になってました。 残念 (^^♪

「天平(てんぴょう)うまし館」

レストランは閉鎖、喫茶スペースはやってはるのね。

「遣唐使船解説コーナー」

「遣唐使」舒明(じょめい)天皇2年(630年)より寛平(かんぴょう)6年(894年)まで

約260年間 20回(諸説あり)に渡り、日本が唐に送った使節です。

コース二つあったのね。 朝鮮半島に渡ってから南下するのと直接大陸に渡って

揚子江をさかのぼるのと。 どっちも大変 (^^♪

遣唐使の有名処みたいです。おっちゃんが知ってるのは「山上憶良(やまのうえの

おくら)と「阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)」ぐらいですな。

あそこはと。

「平城宮いざない館」

「棚田嘉十郎(たなだ かじゅうろう)氏」銅像。万延元年(1860年)生誕。奈良公園

の植栽を手掛ける植木職人だった彼が、1897年に発見された平城宮跡のその後の荒れ

果てていく様をみて保存と顕彰に生涯をかけました。

実に見る影をなき有様。之を皇居の跡を云われ様か

(棚田嘉十郎 大極殿址保存に関する略歴より) 国士ですな。

ここも休館。

なんか石ならんでる。

「鍛冶工房跡」

やっぱり建物内ほとんど入れないようなので今日は、芝生と土と雲の写真ということで。

おっちゃんの撮影テクニックの見せ処であります。ほんまかいな。 (^^)/

「朱雀(すざく)門」へ。

「朱雀大路」道幅74m。 平城京を南北に貫くメインストリートです。

「朱雀門」平城京の正門です。平成10年(1998年)復元 。間口25m、高さ20m

入母屋式二重構造。

見あげて (^^)/

「大極殿(だいごくでん)」に行きます。ここから1500mか。なんでそんな遠いねん (^^♪

「第一次大極殿(だいごくでん) 南門」が見えます。2017年11月より復元工事中

です。鉄の囲いのなかね。

振り返ると「朱雀門 裏」

あそこの踏切わたるのね。雲と近鉄電車奈良線架線 (^^♪

奈良行き特急 2200系スタンダードタイプ 踏切通過! 指差し確認よし (^^♪

踏切を渡ってと。南門復元工事公開中であります。 (^^)/

広い (^^)/

2017年11月工事開始 2022年3月終了予定。横から。

「素屋根スライド」 覆屋(おおいや)とも云われ、雨風の天候に左右されず、安全

に作業をするために設営された鉄骨工事用仮設建築物です。南門の東側にある「東楼

復元整備計画」で使用するため、スライド移動中だそうです。

「素屋根」高さ30m 幅50m 重量665㌧。1工程5.6m 全7工程東へ42m。10月4日まで

の移動作業。水平油圧ジャッキ6基使用 初日移動距離1.8m。大変 !

今日は日曜だから作業はお休み。(^^♪

ここから入れるです。

「復元 第一次大極殿」正面44m、側面22m、地面高27m。朱色柱直径70㎝44本。

屋根瓦約97000枚 すごい !(^^)!

左右「双頭双尾鴟鳥(しび)」中央「大棟(おおむね)中央飾り」。「鴟鳥」とは

トンビです。お城で云う「金の鯱(しゃちほこ)」みたいなもんだそうです。(^^♪

「第二次大極殿」のほうへ。

天平12年(740年)に一時的に平城京から「恭京(くにきょう)」さらに「難波京

(なにわきょう)」に遷都されますが5年後に再び平城京に遷都されました。

忙しいね。 (^^♪ 再遷都後に使われていたのが「第二次大極殿」です。

ここね。

「若草山」が見えます。 お山の中腹が芝生になっている処です。 (^^♪

上から。

いい雲 いい空 (^^♪

現在地がわからん (^^♪

雲の峰 幾とせ流る みやこ跡 (^^)/~~~