9月3日「おふさ観音(かんのん)」に行ってきました。奈良県橿原市小房(おうさ)

町近鉄電車橿原線「畝傍御陵前(うねびごりょうまえ)駅」より歩いて20分ほどです。

09:00 駅に着きました。「畝傍御陵」とは駅の北西にある「神武(じんむ)天皇陵」

のことです。

駅地下通路内。 何を描いているのかな。 (^^♪

前の駅舎の構内にあったのね。 (^^♪

大和三山(やまとさんざん)の一つ「畝傍山」ですな。畝傍とは「火がうねる」の

意味だとか。

「おふさ観音」は書いてないけど方角はこっちね。

国道169号線を歩いて「かしはら万葉ホール」見えてきました。橿原市立の大型文化

ホールです。市立こども科学館・コンサートホール・会議室などなど。

暑かったので歩くので精一杯です。途中あんまりシャッター切ってません。

道中なか抜きでと、看板見えた。 (^^♪

「おふさ観音」正式名称「十無量山 観音寺(じゅむりょうざん かんのんじ)」創建

慶安3年(1650年)開山「妙円尼(呼称不明)」開基「おふさ」高野山真言宗の別格

本山です。

慶安3年4月、この辺りにあった「鯉が淵(こいがふち)」という池から白い亀に乗っ

た観音菩薩が現れ、それを見つけた近所に住む「おふさ」という娘が小さな堂を建立

したのが始まりとされています。幔幕は「朽木(くちき)幕」ですな。神道で使われ

る幕らしいのですが神仏習合のなごりかな。調べたけどわかりませんでした。(^^♪

「風鈴まつり」開催中です。8月末で終了予定でしたが9月末まで期間延長ということ

でやってまいりました。風鈴まつりにお邪魔するのは8年ぶりです。 (^^♪

「観音像」と風鈴 (^^♪

こじんまりしたお寺さんです。

ハイビスカスかな。

そうね。 (^^♪

春と秋はバラ祭りが開催されます。

こんな感じになります。 (^^♪

御本堂へ。きれいね。 (^^♪

約2500個の風鈴です。 !(^^)!

境内を散策。 (^^♪

前は赤い提灯はついてませんでした。色々考えてはるのね。 (^^♪

おっちゃん映ってる。 (^^♪

本堂横。

ホテイアオイ(布袋葵」かな。

ですな。 (^^♪

心地よい風です。ちりんちりん。 (^^♪

この提灯も前はなかった。 !(^^)!

かき氷あるのね。

ひよこさん ゆらゆら (^^♪

「茶房 おふさ」ここにかき氷あるのね。

亀さんいます。 (^^♪

風鈴のトンネル (^^♪

夏の音 秋はまだかな ちりちりん (^^)/~~~

7月2日「西大寺(さいだいじ)」に行ってきました。奈良県奈良市西大寺芝町(しば

まち)近鉄奈良線「大和(やまと)西大寺駅」から歩いてすぐです。

09:00 駅に着きました。ここは南出口。

お手洗いに行っとこ。歳取ると近いんです。すんまそん。(^^♪

こっちね。

左へ。 (^^♪

回れ左したらすぐに西大寺さん。そうね0.1㎞と書いてあったもんね。 (^^♪

「歴史之道」右へ行けば「秋篠寺(あきしのでら)」です。

「東門(ひがしもん)」に着きました。

「勝宝山 四王院(しょうほうざん しおういん)西大寺」天平神護(てんぴようじん

ご)元年(765年)創建 開基「孝謙(こうけん)上皇」 開山「常謄(じょうとう)」

真言律宗の総本山です。寺紋は「笹竜胆(ささりんどう)」 (^^♪

「奈良・西ノ京 ロータスロード」開催中です。本日はお堂と蓮を観に来ました。(^^♪

お池。もらった案内図をみても「池」としか書いていない。

池の名称とか由来の説明ではないのかな。 (^^♪ 読んでみると四方を守る四神

の一つの「玄武」の陶版画だそうです。四神図は高松塚やキトラ古墳の石室にも書

かれていたとか。関係ないのね。それじゃ「池」ですわな。 (^^♪

亀さんいませんでした。 水すましが回ってる。 (^^♪

開基の孝謙上皇のオヤジさんは東大寺を創建した聖武天皇です。オヤジが都の東で

息子は都の西、負けず嫌いなのかな、知らんけど (^^♪

創建時には約48㌶の寺域に100を超えるお堂があったとか。 (^^♪

「四王堂(しおうどう)」 延宝(えんぽう)2年(1674年)再建。正面3間奥行2間の

寄棟造(よせむねづくり)、屋根の形式のことで四方に傾斜のある屋根を云います。

四天王像を祀つています。

白き蓮 天意のままに ひらきけり (橋本美代子) いいね。 (^^)/

「手水場」

斜めうしろから (^^♪

「御本堂」宝暦(ほうれき)2年(1752年)建立。東西14間 南北10間 単層四柱造り

土壁を施していない総板壁のめずらしい建物だとか。

お詣りをと。堂内撮影禁止。すごい仏像です。 !(^^)! ご本尊は「釈迦如来」

本堂前「東塔跡」

焼けちゃったのね。

蓮は3分咲きくらいかな。 (^^♪

「鐘楼」

読めない。 (^^♪

「青龍権現」お祀りしてるのね。

「西国三十三所観音石仏」洗濯物が借景です。 (^^♪

牡丹雪 水に映りて 水に入る (堀内 薫) いい句ですな。字もいい。 (^^♪

「愛染堂(あいぜんどう)」 京都の近衛政所(このえまんどころ)御殿を宝暦12年

(1762年)に移築しました。東西八間の寝殿造り。

西大寺で毎年行われる「大茶盛」の茶碗が展示してあります。 でかい !(^^)!

大茶盛 一口めして 皆なごむ (磯野允伯 呼称不明)

「蓮苑」はここからはいるのね。 靴をもってと。 (^^♪

「平和観音像」

やっぱり三分咲きね。 (^^♪

東塔と同じ規模の塔が建っていました。

夏が来た 仏暑いね 蓮三分 (^^)/~~~

2月18日「菅原天満宮(すがわらてんまんぐう)」に行ってきました。奈良市菅原町

近鉄電車橿原線「尼ヶ辻(あまがつじ)駅」より歩いて10分ほどです。

09:30 駅に着きました。

駅横 道標 歴史あるね。 菅原天満宮と喜光寺(きこうじ)さんは北ね。 そうか前

に来た記憶のある駅だと思ったら「喜光寺」に来たときだったのね。 (^^♪ 6年前

の蓮の花の時以来ね。

ここまっすぐ。

ご近所同士。(^^♪

「歴史の道」 奈良市が作成したウォーキングルートです。「古都奈良の文化財」を

めぐるお散歩道です。「垂仁(すいじん)天皇陵」ちょっと見てこよう。 (^^♪

ほう なかなか大きい (^^♪ 「宝来山(ほうらいさん)古墳」前方後円墳 墳丘長

227m・高さ17.3m 築造時期4世紀後半。

実際の埋葬者は定かではないそうですが、宮内省により「菅原伏見東陵(すがわら

のふしみのひがしのみささぎ)」として第11代垂仁天皇陵に治定されています。

阪奈道路の高架くぐり

喜光寺さんが見えます。 (^^♪

黒塀いい感じです。

「日緑(にちりょく)製茶」さん。創業100年の老舗製茶問屋さんです。

佇まいも暖簾いい感じです。 (^^♪

鳥居まで来ました。

白壁前 咲いてる咲いてる。 (^^)/

今年初めての梅です。 !(^^)!

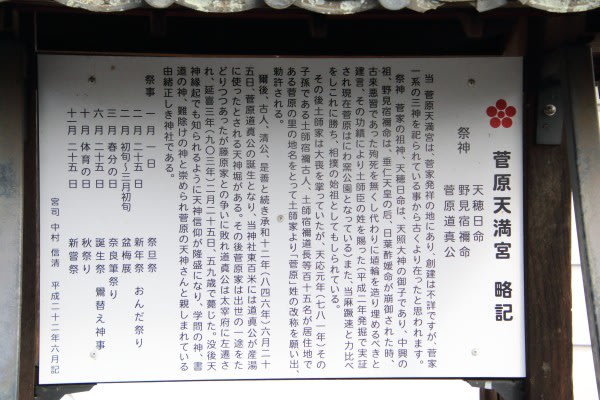

「菅原天満宮」創建年 不明 ご祭神は天穂日命(あめのほのみこと)・野見宿祢命

(のみのすくねのみこと)・菅原道真(みちざね)公の三柱です。

「菅家発祥之地」古代氏族「土師(はじ)氏」の支族である「菅原家」発祥の地と

されています。八幡宮のすぐ近くに道真公が産湯を使ったと云われる「天神掘」が

あります。

手水場。 花手水かな。(^^♪

きれい。 いろんなお花 !(^^)!

「御本殿」にお参りします。

牛さん 並んでる。 牛は神様のお使いです。 (^^♪

「盆梅展」開催中であります。 (^^)/

五分咲きということでしたがほんに五分咲き。 (^^♪

強そうな牛さんね。 まわしを首にと、横綱かな。 (^^♪

ここから有料です。

!(^^)!

梅の香りがすごい。 (^^)/

130種 200鉢の盆梅です。 (^^♪

東風(こち)吹かば 匂いおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ (菅原 道真)

しだれ梅越しに。 しだれ梅はまだつぼみでした。 残念 (^^♪

室内にも飾ってます。

りっぱですな。

五分咲き いい感じ (^^♪

床の間の梅 (^^♪

華を見上げて。

お見事 !(^^)!

梅の香は 使いの牛が 運ぶ春 (^^)/~~~

11月27日「長岳寺(ちょうがくじ)」に行ってきました。奈良県天理市(てんりし)

柳本町(やなぎもとちょう) JR桜井線(万葉まほろば線)「柳本駅」より歩いて20分

ですかね。

08:40 駅に着きました。いい駅舎 いい字 いいプレート。 (^^♪

この辺りは「山の辺(やまのべ)の道」です。説明すると長くなりそうなので三輪

山の麓から春日山の麓までつながる「日本現存最古の道」と云うことで。(^^♪

駅前の道をまっすぐにと。

てくてく (^^)/

いい感じのお池ですな。

「黒塚古墳」国指定史跡 古墳時代前期初頭(三世紀後半)に築かれた全長134mの

前方後円墳です。 埋葬されている人物は不明とか。

あそこが古墳なのね。水面もきれいですな。

「山の辺の道」は緑ね。

前の道路は国道169号線。 なんの木かな。

いい感じやね。グーグルで調べてみましたが、梅ではなし、桃も違うようやし。

わかりましぇんでした。

見ていて退屈しないです。暫し鑑賞 アートやね。 (^^)/

ここまっすぐね。

山辺の道めぐりですかね。ハイキングの人、案内板の前で小休止です。後ろは松かな

3本の木がまたいい。 (^^♪

こっちかな。

レストランみたい。

テーブルの上 いい落葉 いい影 アートやね。 !(^^)!

「洋食Katsui 山の辺の道」フレンチのお店。鄙にはまれなお店ですな。(^^♪

お寺の駐車場。レストランのすぐ前です。ここ左へすぐ山門です。

「釜ノ口山(かまのくちさん)長岳寺」天長元年(824年)淳和(じゅんな)天皇の

勅願により空海が開山したと伝わる高野山真言宗の古刹です。御本尊は阿弥陀如来。

奥之院までだいぶある。今日はパスね。境内面積約40000㎡。往時には48もの塔頭

があったとか。

両側はツツジの道。桜・紫陽花・酔芙蓉・藪椿 季節ごとに色んなお花が咲きます。

白塀に紅葉。 !(^^)!

「楼門」上層に鐘を吊った遺構があるので「鐘楼門」と呼ぶとか。

ふり返ると左は「放生池」

「全国紅葉の名所百選(主婦の友社 選定)」に選ばれています。

「本堂」 天明3年(1783年)再建。

いい字やね。ヘタウマ !(^^)! 味あるなぁ。では縁側より。

なるほど。 美しい。 !(^^)!

御本堂は撮影禁止です。阿弥陀三尊・多聞天・増長天 仏像すごい。 (^^♪

本堂から石段をあがります。

「拝堂」

いいお顔ですな。

「鐘楼」いい音色です。

空海さんかな。

それでは下へ。

お池をひと回り。

いい映り具合で。 (^^♪

足許も美しい。 !(^^)!

シンメトリー !(^^)!

奥は杜若(かきつばた)ですな。

足許は 鏡のごとし 映る秋 (^^)/~~~

10月8日「般若寺(はんにゃじ)」に行ってきました。奈良市般若寺町 近鉄奈良駅

より奈良交通バスに乗り「般若寺」バス停下車 歩いてすぐです。

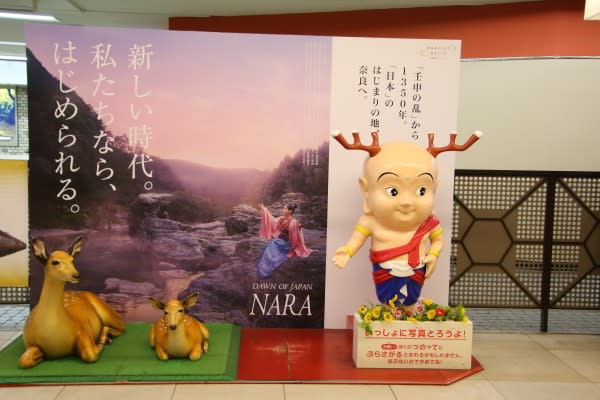

08:40 近鉄奈良駅に着きました。「新しい時代。私たちなら、はじめられる。」

(私たちなら)の《なら》 と奈良をかけてるのかな。そんなこともないか。ひまな

もんでいろんなことが気になってしまう今日この頃です。(^^♪

バス停に着きました。親切ね。真っ直ぐ。 この道路は旧国道24号「奈良坂」と呼ば

れています。(^^♪

お寺の駐車場。コスモス咲いてます。 (^^)/

別称「コスモス寺」です。!(^^)!

いいね。いい感じやね。境内はHPによると五分咲きだそうです。 前回は丘の上の

コスモスでしたが、今日はお寺さんのコスモスです。 (^^♪

ここから。

入ってすぐ、「カンマン石」

石の突起部に体をスリスリすると御利益あるのね。いろんなとこスリスリをと。(^^♪

石の上「不動明王」鎮座してます。

では御本堂へ。

「法性山(ほっしょうざん) 般若寺」真言律宗の寺院。創建年不明 寺伝では舒明

(じょめい)天皇元年(629年)高句麗の僧「慧灌(えかん)」の開山とされていま

すが、裏付ける史料はありません。ご本尊は「文殊菩薩」です。

コスモスキューブ並んでいます。 コスモスの季節に来るのは、7年ぶりです。

その時はこんなしゃれたものはなかったです。色々考えてはるのね いいことやね。

観光寺院さんなんでね。まずは来てもらわんとね。 (^^♪

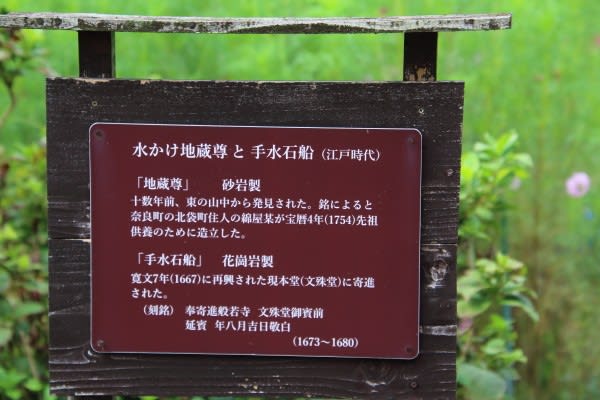

水かけ地蔵さんに「手水石船」

正面から。

上から。 コスモスサークル !(^^)!

大小様々なキューブ並んでいます。

大きめキューブ (^^)/

下に沈んでるのも綺麗。 ビー玉と手前の二つはなにかな。 (^^♪

「般若寺に 返り咲く 八重山吹や」 多津良

春には山吹、夏は紫陽花・彼岸花、秋は秋桜、冬は水仙が咲きます。花の寺です。(^^♪

御本殿にお参りをと。ご本尊すごい。 撮影禁止。

文殊さん撮影パネルね。 愛嬌あっていいね。 (^^)/

本堂上より。 朝一で入ったのですがすでにカメラマンさんいっぱいです。 (^^)/

右側。

こちら左ワンワンちゃんおとなしいね。 (^^♪

「双び立つ 花野の寺の 笠塔婆」 日月子

カラフルコスモス !(^^)!

それではお寺を一回りと。

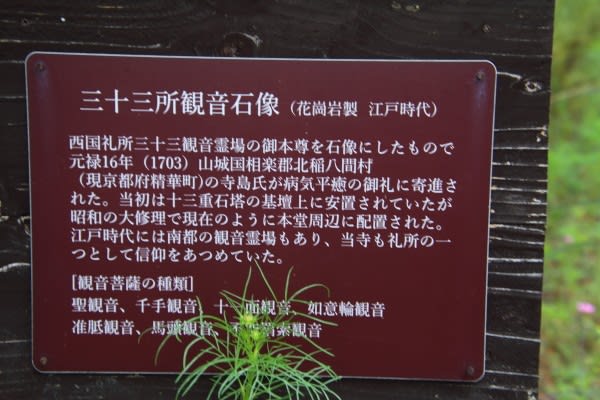

本堂裏手 「三十三所観音石像」

なるほど (^^♪

いい苔の付き具合です。 !(^^)!

今年は花の咲きがおそくなったぶん背が伸びているそうです。

栄養が茎にいってるのね。(^^)/

灯篭がみえます。文殊型と呼ばれる灯篭で鎌倉時代の作とか。

本堂前、「十三重石寶塔」

基盤含む高さ14.2m 高い。

初代の相輪なのね。

何日ごとに入替えるのかな。お手入れ大変そう。 (^^♪

正面は「楼門」です。

国宝。 往時はここが正面玄関だったのね。 帰るときに表側から写真撮ってくれば

よかった。

「般若寺 本性房の力石」 南北朝の頃、後醍醐天皇に加勢した力持ちのお坊さんが

いたそうでそれが般若寺さんの僧だったとか。 持てましぇん (^^♪

黄色は見頃のようね。 30種 15万本のコスモスです。(^^♪

観光バスの団体さんが入ってきはりました。

ちょっと人が入り乱れてきたね。 そろそろ帰りましょっと (^^♪

まるしかく ガラスのなかで 秋浮かぶ (^^)/~~~