平安時代末期、保元・平治の乱を巧みに勝ち抜いた後白河法皇は、平清盛、木曽義仲、源義経、源頼朝らを利用して、30年以上もの長きに渡って院政をしき、朝廷内に隠然たる権力を保ち続けた。

法皇は、生涯を通じて寺院の造営にも熱心だった。現在では観光スポットとしても名高い三十三間堂も、法皇が平清盛に命じて長寛2(1164)年に建てさせた仏堂である。

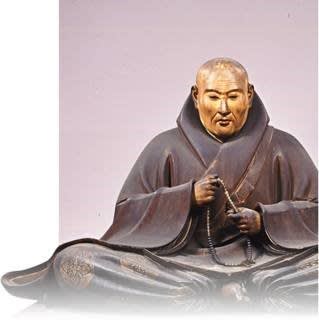

かつて周囲は法住寺殿と呼ばれ、院政の場を兼ねる院御所であった。この法住寺殿に隣接する千体御堂が三十三間堂である。三十三間堂は、地上16㍍、奥行き22㍍、南北の長さは120㍍におよび、内部に千一体もの千手観音立像と二十八部衆立像および風神・雷神像、千手観音坐像が安置されている。だが、三十三間堂というのは通称で、正式な名は「蓮華王院」という。これは法皇の前世に於ける名前「蓮華坊」から取られており、創建の背景には不思議な出来事があったのだ。

*夢に現れた僧が告げた法皇の前世

後白河法皇は、常日頃より頭痛に悩まされていて、どんな医師、薬師が施術を行なっても効果がなかった。さしもの法皇も、これではなす術がない。

その頃、貴顕(身分が高く名声を持った高貴な人)の間では熊野への参詣が流行していた。法皇も熊野に参詣に赴いた折、頭痛の治癒を祈願したところ、「因幡堂に参籠せよ」という託宣を得た。因幡堂とは京の市中にある薬師参りで知られる寺である。法皇はそこに籠って祈り、最後の満願の日になったところ、夢枕に、貴い様子の僧が現れた。

そして、法皇の前世は蓮華坊という名の熊野の僧侶であると語り、「蓮華坊は全国行脚の修行をしたので、その功徳によって現世では帝位に就くまでの身分に生まれることができた。だが、前世のドクロが朽ちずに川の底に沈んでいる。それを柳の木が貫くようにして生えているので、風が吹く度にドクロに触れ、頭が痛くなるのだ」と告げたのである。

法皇は、お告げで言われた川の底を調べさせた。 すると、果して本当にそのようなドクロが見つかったのである。そこでドクロと柳の木を引き上げさせると、そのドクロ観音像の頭部に納め、柳の木を梁にして三十三間堂を建立した。

すると、あれほど法皇を苦しめていた頭痛がピタリと治まったという。

今も、三十三間堂の観音像にお参りすると、頭痛平癒の御利益があるとされている。

また、毎年1月には、正月に汲んだ初水を霊木の柳の枝で参拝者に注いで祈る「柳のお加持」という法要が行なわれている。これも、後白河法皇の頭痛が止んだことにあやかる頭痛封じの法要である。

日本史ミステリー

激動の瞬間ーーー光と影が入り交じる伝説