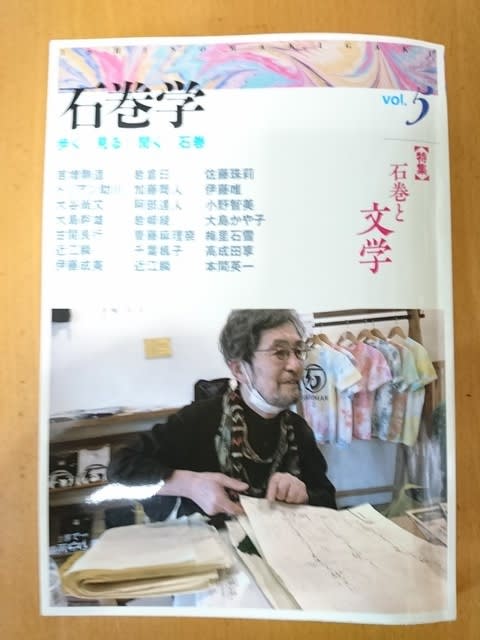

「石巻学第5号」が発行されています。

私が購入しようと仙台三越のヤマト屋書店に行ったら店頭にはなく注文になりました。(9月10日に発刊されていました。)通販のアマゾンでも販売されていたようです。

発売元はこぶし書房です。(☎は03-5981-8701)

今回は、ページ数増(前回より50ページ増)です。

内容も増で様々な観点からの記事が掲載されています。

さらっと目を通してみて、内容が震災後の人々の心が表されているものが多いように感じました。

寄稿者は若い方から年配の方まで年代も様々です。

石巻にゆかりのある方や現在石巻で活動を続けている方の投稿で内容も様々です。

読んでいる内に、子どものころの南浜町や門脇の町の様子が思い起こされる内容の文もあり、ふっとタイムスリップする感覚も味わえます。(大谷尚文さんの「南浜町の辺見庸さん」)

私が興味を持ったのは、「短歌部カプカプ短歌集」です。

「短歌部カプカプ」は、石巻在住の若手短歌愛好家3名が集まり誕生しました。会員は現在(執筆当時)高校生から社会人まで男女8名とのこと。創作した短歌やその思いや短歌と出会うきっかけなどがつづられています。

その中で私心にフィットした一つが佐藤さんの次の短歌です。

「何もないと言われる土地に沢山の何かを見つけた日の走り書き」 伊藤成美さん

伊藤さんは、16歳の高校1年生の時に 地域貢献などについて学ぶプログラムに参加したことがきっかけでその後「ISHINOMAKI2.0」が行っている「石巻学校」という高校生向けのプログラムを知り、町の中心にある「カフェIRORI石巻」というカフェに足を運ぶようになったそうです。それが石巻を知るきっかけになり地域や町の楽しみ方が分かり自分に対する考え方も変わっていったそうです。

そして、彼女の文章の中に次のような文があります。

「・・・略 IRORIにいるだけでも立ち寄る人を紹介してもらえて、顔見知りが増えていくのが楽しかった。石巻に住んでいるわけでもなく高校生になってからまちに出入りするようになった私のことを受け入れて話を聞いてくれることも嬉しかった。…中略・・。新しいことばかりで一気に世界が広がったように感じられた。

はじめのうちは、そんなまちの人たちの地域について考えて行動している様子に心を惹かれているのだと思っていた。だが、そうではないことに気がついた。「石巻で」ということを意識しつつ、やりたいことをしている人が多い。そしてそのご近所同士でも仕事仲間でもない人々が、店より広く市町村より狭い規模のまちなかで仕事のような遊びのような楽しいことを日常的に行っていて、それが毎日尽きないということをとても魅力的に感じていたのだ。

私ははじめ、まちの一員になれたような、まちの人たちと関わることで、何かをやっているような気になっていた。だが、今のまちは震災後の大人たちの強い意志の積み重ねによってできていて、私はその土台の上で学んだり遊んだりさせてもらっているだけなのだと徐々に気がついていった、

まちは土地だけでも人だけでも成り立たず、その土地で意志を持って暮らす人々によって作られていくのだと思う。まちで会う人と話す時、その人のみではなく後ろに見えないまちの存在を感じる。その距離感が絶妙で心地良いなと思う。

このまちにとって私は何者でもないけれど、私にとってこのまちは存在そのものが発見で、形のない先生のように感じている。石巻を知ってからそろそろ三年が経つ。私はこのまちのことを密かに丸ごと特別に感じている。」

(伊藤さんのいう「まち」とは石巻市全体のことではなく、主に市街地とそこで働き暮らす人たちのことをさしています。)

破壊されてしまった石巻の中をこのようなとらえ方や感じ方ができる若い心があることを心強く嬉しく感じました。

「何もないということは何でもあるということ」という言葉をどこかで聞いたことがありますが、そういうふうに思えるのはその心の中にあるものが豊かだからではないでしょうか。

その他にも若い感性が感じられる短歌がいくつも載っています。

あの大震災から間もなく10年。

当時は、町の惨状に絶句し、言葉も出ずにいつの間にか涙が出てきて、なんということだろうと心を痛める日々だったことを思い出します。

一体、これからどうなるのだろう?と想像もできない思いになったものです。

それが大急ぎでとりあえずインフラの整備が行われ、次第に回復?してきました。

そして、設備などが整ってきた今、10年近くたっても施設のようには元に戻らない人の心があります。

でも、そんな中でも佐藤さんの文にあるように心ある方たちの様々な取り組みが行われそれが表面には目立たなくても新しい石巻の力として育っているのだと感じました。

とても深い意味のある短歌だと思いました。

その他様々な投稿がいっぱい。

少しづつ味わいながら読んでいます。

皆さんも

ぜひ、どうぞ!

※ 今回「石巻学」の特集は「石巻と文学」です。

梅里石雪氏の「日和山慕情」も親しみやすく分かりやすい内容でした。

氏の経験(前に石巻魚市場の社長を18年歴任。現在相談役)を振り返りながら料亭「つつじ園」の思い出や日和山にある文学碑等について記されています。

景勝地日和山の公園内に建立されている文人たちの作品の記念碑のうたが紹介されています。

雲折々 人を休める 月見かな (松尾芭蕉の句碑)

わたつみに 北上川の入るさまの ゆたけきを見て わがあかなくも (斎藤茂吉の歌碑)

砕けては またかへしくる大波の ゆくらゆくらに 胸おどる洋 (石川啄木の歌碑)

海のおもいいよいよ青しこのゆふべ 田しろあじしま 重なりて見ゆ (折口信夫の歌碑)

北上の尽きるところのかすみには なおとまどいの 青き波かな (新田次郎の歌碑)

桜の時期、つつじの時期にはよく訪れ楽しんでいましたが、これらの記念碑には気づきませんでした。

今度行ったら、探してみたいと思いました。

その他、様々な方の投稿が満載。石巻に関わる人たちの心を知ることができます。震災から10年近く経った今知りたい石巻があります。

またそのうちゆっくり読んでじっくり楽しみたいと思います。

詩人の吉増剛造さんが石巻にこだわって活動していらっしゃるのに驚きましたし、作家の吉村昭氏と津村節子さんが石巻に行商で訪れていたことにも……。

そして10日間住んだ場所は、江戸期に三春屋餅を売っていた場所と私が考えていた場所と同じことにも。

橋本晶さんの文章もけっこう読んでいたけれど、どんな方か詳しくは知らなかったので、今回初めて知りました。

初めて知ったことが多くて、石巻に住む人も住んだことのある人も、手元に置いて、じっくり読むといいと思いますよ。

記憶が重なる部分もあるし、知識として知って驚くこともある。若い人の感性に刺激を受けることも…………。

面白いです

余談ですが、以前の記事で『自然がたくさんあるところを人は何もないところという』と書いたことを思い出しました。

石巻育ちでなくても震災後の石巻を見て石巻のことを気に入ってくれる人がいると知りました。

そして日和山の句碑についても知らなかったです

石巻育ちの私が石巻について知らないことがまだまだたくさんあるのですね

コロナ禍にあって、日常が変わってきています。リモートワークもその一つで、そのことによって都会から郊外の方に移転する傾向が出てきていると聞きます

仕事ができれば、密でなく自然豊かな所でゆとりのある暮らしをしようと思う人が増えるのはちょっと嬉しいですね