湊の知人からお便りが届きました。

以下に紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

七年の年月が経ち私は、人びとの心に灯火が点る出来事が沢山あればいいなぁと思います。

たとえ幻想でもよいからと思うのですが、いかがでしょうか。現実は景色も心も寂しそうです。そこを湊の人びとは健気に生きています。

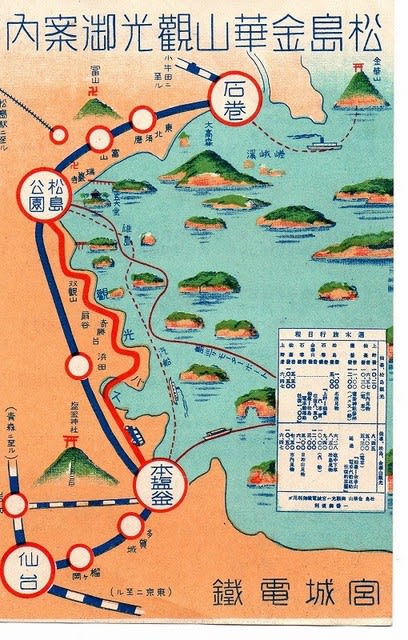

写真は震災前の湊の風景。遠くにガスタンクが見え、湊中、第二小学校(廃校決定)も見えます。手前は旧石巻漁港。湊の活力が感じられる写真。あの頃は確かな現実だった。今となっては幻想でしょうか?すべてが夢の中。懐かしいです。

実はこの写真、大きなパネルになっていて、千葉県佐倉市にある国立歴史民族博物館に展示されているのです。震災まで中瀬公園にあった正ハリストス教会の洋風木造教会堂が明治13年に建てられて、現存する日本最古のものとして展示されています。この写真は教会模型のバックになっているのです。

博物館でたまたま偶然これに出会い絶句しました。丁度、湊地区の復興記事について思案中でしたので、特別な思いを持って見入りました。このコーナーは写真撮影も大丈夫でした。

石巻ハリストス正教会は被災して取り壊されていますが、今後は再建が計画されているとのことです。

湊の写真はいつまでもここに展示されていて欲しいです。ずっとここに残るように、館長様、どうぞ宜しくお願い致します。

中瀬から内海橋を西に渡って行くと仲町。川沿いを右に行くと住吉公園。

ちょっとオシャレなその公園で小学生の頃遊んでいたときに、行きずりのオンちゃんから聞いた話を近ごろ思い出したりします。

川面に夕陽を浴びてキラキラ光る清らかな風景の記憶。

『石巻という地名はナ、昔、昔、川の底にあった大っきな石がナ、ぐるぐると巻いたから石巻という名前になったんだど』

これを聞いて怖い幻想を描いて帰った子供の頃。なのに次の日は記憶にない。まさかそれが現実になるとは思いもしないで過ごしてきました。

還暦を迎えてあの津波を目の当たりにするまで、すっかり忘れていました。

60年前に会ったあのオンちゃんは真剣な気持ちだったんだろうに。よい人たちに囲まれて過ごしていたのだと今になってアレコレと思い返しています。

ところで昔、昔、ここ湊は、牡鹿ノ郡湊村という地名でした。大門崎(だいもんざき)の一皇子(いちおうじ)神社の石碑にその地名が刻まれています。

一皇子宮(いちおうじみや)は被災して無惨な姿でしたが、本殿と社務所はきれいに修復されています。ただ、白龍様の赤いお堂が取り壊されたまま、土台だけの状態です。

石碑に刻まれている700年前の国史は興味深いです。

大塔宮護良親王(おおとうのみやもりなが親王)は晩年を湊で暮らし此の地で薨去されたという内容の経緯が詳しく伝えられています。

明治天皇が大塔宮護良親王(後醍醐天皇の一皇子)を祀られた鎌倉宮があるというのに。ここ湊にも一皇子宮がある。どちらが正しいのか、本当のところはわかりませんが、湊の人びとにとっては、いえ、石巻にとっても心の灯火となる大切な歴史ロマンがここにあると思います。たとえ幻想であったとしても私は信じます。湊の人ですから。(ニコニコ)

御所入(御所のいり)や大門崎(だいもんざき)という地名も所縁ある地名だということです。

昭和の時代に一皇子前(いちおうじまえ)という地名から吉野町に変更されました。これも又、南朝物語に由縁のある地名となっています。

湊地区は津波で流された空地にポツポツと新築が増えています。あと50年は来ないだろう。あと100年は来ないだろうと見越して暮らしている人は多いと思います。

「防災意識を大切に過ごしましょう」

と思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東日本大震災7年後の湊の様子や思いが伝わってきます。

写真の湊町の様子は、あの頃がまるで今もあるように感じられます。(私は、石巻を離れているからなおさらそう感じられるのかもしれません。)

それにしても、「一皇子宮」等のことは私にとっては初耳でした。大門崎 という地名についても訳等考えたこともありませんでした。そんないわれがあったとは、地名が示すものって深いですね。

支倉常長の遣欧使節といい、石巻は意外に歴史が豊富なのかもしれませんね。

以前、用事があって石巻の神社を訪ねた時、その墓地にある墓石には隠れキリシタンの印が刻まれているものがあることを聞きました。

様々な歴史が息づいていたのですね...。

のようなものが飛来してきました。そのあたりを何度か旋回したり、さっと姿が見えなくなったりする、その色の美しさに目を見張ってしまいました。一緒にいた友人が「あれはカワセミよ。」と教えてくれました。

のようなものが飛来してきました。そのあたりを何度か旋回したり、さっと姿が見えなくなったりする、その色の美しさに目を見張ってしまいました。一緒にいた友人が「あれはカワセミよ。」と教えてくれました。