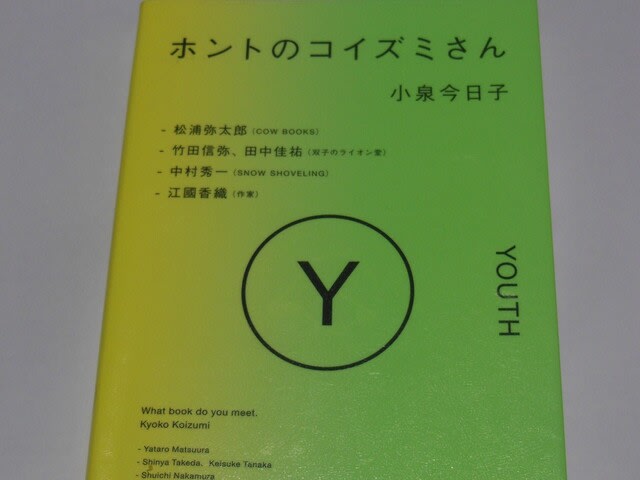

ポッドキャスト番組「ホントのコイズミさん」からユニークな本屋さん3軒の店主をゲストにした回、作家江國香織をゲストにした回を出版した本。

本への愛と80年代への郷愁みたいなところが、私にはハマる本でした。

通しテーマ「YOUTH」に合わせてゲストに子どもの頃/青春時代について質問しています。初めて読んだ本が「エルマーのぼうけん」(松浦弥太郎、36ページ)とか、小学生時代に思いをはせてしまいます。

最初に紹介されている目黒川沿いにさりげなくたたずむ本屋さんCOW BOOKS(7ページ)。そう言われると行ってみたくなり、破産の債権者集会で中目黒のビジネスコートに行った帰りに寄ってみましたが、営業時間は12時からということで閉まってました (^^;)

本自体とは別に、まぁ本を読んで思うところでもあるのですが、小泉今日子は、いつのまにこんなにカッコいい人(歌手とか俳優という枠ではなくて)になったのだろうという感慨を持ちます。歌手としての、若いときの小泉今日子は、私の一番強い印象は、民営化されたJR東日本が、自動改札を導入したとき、「もっともっと」とか「もっと便利に」みたいなことをアピールするCMに出ていたことで、あからさまな人員削減(改札の駅員の人減らし)と、副次的にはキセル防止のため、いずれにせよJR東日本側の利益だけで、利用客にはただ改札前での渋滞ができて不便・不快なだけなのに、尊大な大企業(こういう広告を作る代理店も含めて)が金に飽かせて行う無理なイメージ操作に使われ消費されるアイドルというもの(東京電力のために原発PRの漫画書かされている漫画家なんかと同列のイメージ)でした。若いときにこうだったから、ではなく、人は変わるし変われるということを、素直に感じ見つめていきたく思います。

小泉今日子編著 303BOOKS 2022年12月5日発行

本への愛と80年代への郷愁みたいなところが、私にはハマる本でした。

通しテーマ「YOUTH」に合わせてゲストに子どもの頃/青春時代について質問しています。初めて読んだ本が「エルマーのぼうけん」(松浦弥太郎、36ページ)とか、小学生時代に思いをはせてしまいます。

最初に紹介されている目黒川沿いにさりげなくたたずむ本屋さんCOW BOOKS(7ページ)。そう言われると行ってみたくなり、破産の債権者集会で中目黒のビジネスコートに行った帰りに寄ってみましたが、営業時間は12時からということで閉まってました (^^;)

本自体とは別に、まぁ本を読んで思うところでもあるのですが、小泉今日子は、いつのまにこんなにカッコいい人(歌手とか俳優という枠ではなくて)になったのだろうという感慨を持ちます。歌手としての、若いときの小泉今日子は、私の一番強い印象は、民営化されたJR東日本が、自動改札を導入したとき、「もっともっと」とか「もっと便利に」みたいなことをアピールするCMに出ていたことで、あからさまな人員削減(改札の駅員の人減らし)と、副次的にはキセル防止のため、いずれにせよJR東日本側の利益だけで、利用客にはただ改札前での渋滞ができて不便・不快なだけなのに、尊大な大企業(こういう広告を作る代理店も含めて)が金に飽かせて行う無理なイメージ操作に使われ消費されるアイドルというもの(東京電力のために原発PRの漫画書かされている漫画家なんかと同列のイメージ)でした。若いときにこうだったから、ではなく、人は変わるし変われるということを、素直に感じ見つめていきたく思います。

小泉今日子編著 303BOOKS 2022年12月5日発行