「町奉行」

江戸時代に幕府や藩で用いられた役職。

町奉行所は一般に現代でいう警察と裁判所の役割を持った公的機関と知られているが、実際にはもっと広い範囲の行政も担当。

町方(町人)の調査(人別改)も町奉行所の仕事であり、他にも防災など現代でいう役所全般の職務も含まれていたと云う。

町奉行は、幕府や藩が「町方」として指定した地域を管轄する役職であり、通常は町方の多くは藩庁のある城下町(陣屋町)に限定されたため、町奉行という役職もそこに限定された(ただし、広島藩における尾道のように、藩庁以外に町方を指定したケースもある)。

町方は通常は武家町・寺社町・町地を含むものであり、町奉行所の管轄は一般にこの中の町地に限定された(諸藩においては、町奉行が寺社奉行職務を兼任することも多かった)。

一方で、重要な交通路にあった宿場町など規模の大きい町であっても、町方に指定されていない地域は、通常は郡奉行(郡代)が担当。

与力・同心・岡っ引・お白洲・火付盗賊改方・先手組・自身番・評定所・東京駅(北町奉行所跡地)・有楽町駅(南町奉行所跡地は、駅と有楽町)。

茅場町1~2丁目と八丁堀1~3丁目に、「与力、同心組屋敷」跡

「遠山景元ー別名金四郎」 1793-1855 北町奉行ー大目付ー南奉行

北町奉行時代

天保12年景元は、水野に伺書を提出しているが、その内容は町人への奢侈を禁止していながら武士には適用していないことを挙げ、町人に対しても細かな禁止ではなく分相応の振る舞いをしていればそれでよいとする禁止令の緩和を求めた。

水野は、この伺書を12代将軍になった家慶に提出したが、景元の意見は採用せず贅沢取締りの法令を景元に町中に出させた。

同年に鳥居による策謀で矢部は過去の事件を蒸し返され、翌天保13年(1842年)に罷免・改易となり伊勢桑名藩で死亡、鳥居が後任の南町奉行になり、景元は1人で水野・鳥居と対立することになったと云う。

「大岡忠相」 1677-1751 大岡政談ー名奉行

大岡忠真の養子・24歳で家督を相続・41歳で江戸奉行に任じられ、8代将軍「吉宗」の信任を受ける。-享保の改革ー

長年の功績で、三河国内に1万石の所領を与えられ大名に列している。

JR京葉線・地下鉄日比谷線 八丁堀駅出口

「堀部安兵衛」 1670-1703 2度の仇討ち

赤穂浪士堀部弥兵衛の養子・越後新発田。

「喧嘩安・のんべい安」、講談では、3度の仇討ち。

堀部安兵衛武庸之碑

亀島川に架かる亀島橋西詰に。本所吉良邸に討ち入りし上野介の首級をあげた赤穂浪士四 十七士の一人。(京橋水谷街の儒学者細井次郎大夫家に一時期居住していた)

「決闘高田馬場」

高田馬場の決闘(1694年・元禄7年2月11日)

元禄7年2月7日、伊予西条藩藩士の菅野六郎左衛門と村上庄左衛門が相番していて口論に。

他の藩士が仲裁し、一旦は和解しますが、その後ふたたび口論になり、ついに決闘で決着をー場所は、高田馬場。

菅野は、自家の若党と草履取りの2人しか助っ人がいません。しかし、村上家は三兄弟と家来ら6~7人に。

菅野は、悩んだ挙句、直心影流堀内正春の堀内道場の門弟で義理の叔父・甥の関係を結んでいた剣客「中山安兵衛」(のちの堀部武庸)に事情を説明し、自分が討たれた後の妻子の身柄引受と敵討ちを・・・。

話を聞いて、敵討ちは受けられないが、今なら助っ人に・・・。(菅野もそれを期待)

安兵衛を連れて、菅野は4人で高田馬場へ。

行ってみると村上一人がいますが、さりげなく弟ら助っ人が木陰などに隠れている事に気づき、挟み撃ちを仕掛けてきた相手に応戦し次々と3人を倒し

菅野も、必死に村上と闘い、手傷を追わせた所で、安兵衛が助っ人に入り村上を斬り伏せた。

この、決闘事件は、江戸市民の大評判となり、安兵衛は18人斬りなどと大げさに盛り上げられ、

話を聞きつけた赤穂藩士の「堀部金丸」が、安兵衛に中山姓のままでも良いからと頼み込んで娘婿に。

安兵衛は、のちに赤穂浪士による吉良邸討ち入り事件に参加・

安兵衛は、偶然とは言え、江戸庶民の大きな関心を呼んだ2つの事件にそれぞれ関わって話題に。

「亀島川」は、中央区を流れる荒川水系の一級河川。

区にある霊岸橋付近で日本橋川から分流し南へ流れ、亀島橋を過ぎたあたりで南東に折れ、中央区の中央大橋下流で隅田川に合流。

約1kmの短い流路延長に5つの橋が架かる。霊岸橋・新亀島橋・亀島橋・高橋など。

江戸期には、川沿いに向井将監(忠勝ほか)の御船手奉行所があって、江戸に入る船舶はここであらためを受けたため、「将監河岸」とも呼ばれた。

江戸時代は越前堀とも言われ、明治時代には越前堀一丁目など、地名にもなっている。

上流の日本橋川との分岐点である日本橋水門と、河口の亀島川水門の2つの防潮水門で完全に閉め切ることができる。

隅田川との合流点は海に近いため、高潮の発生時に川が逆流して洪水を引き起こす可能性があるからと云う。

亀島橋

橋工事を元禄12年・1923年の大正12年(関東大震災)・昭和5年(現在の橋に)

新川には、御船将監(手組)の御用船・河岸幕府水軍が、勝手に入船できなかった。

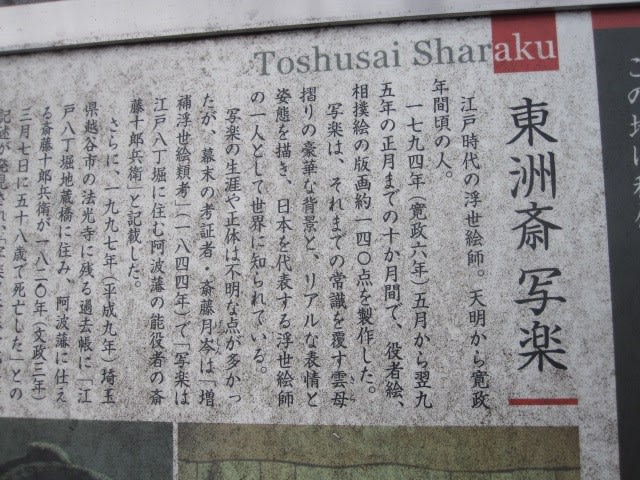

「東洲斎 写楽」 生没年不詳 浮世絵師

寛政6年~翌年・約140の浮世絵を発表し、作品は役者絵が大半・発表当時評価な芳しきなかったと云う。大正期以降再評価。

写楽の生涯は謎が多いと云う。消息も不明。現在は、写楽別人説が、

写楽は、それまでの常識を覆す雲母(きら)摺りの豪華な背景と、リアルな表情と姿態を描き、日本を代表する浮世絵師の一人として世界に.

1997年,埼玉県越谷市の法光寺に残る過去帳に「江戸八丁堀地蔵橋に住み、阿波藩に仕える斎藤十郎兵衛が文政3年の1820年に58歳で死亡した」との記述が発見され、「写楽と斎藤十郎兵衛が同一人物」で、ここ八丁堀に居住していたとの説が最近注目されるようになってきたと云う。

夏目漱石、永井荷風、徳富蘇峰、宮沢賢治など、文豪がここから千葉の館山や、大島への船旅に。

漱石と荷風にいたってはその作品、「こころ・町中の月」にこの霊岸島の発着所が登場。

当時は、亀島川の流れる霊岸島は、旅の出発点として知られるようになっていきました。

霊岸島から

「伊能忠敬」 1745-1818 日本地図をつっくた商家の隠居、測量家、千葉県佐原。

18歳で伊能家の婿養子、酒造業・米穀の伊能家を建てなしている。天文学の高橋至時の門下へ、17年間全国の測量を行い「大日本沿岸輿地全図」編纂。

忠敬終焉の地は、八丁堀。八丁堀の亀島橋のたもとに、碑が。(深川の隠宅から亀島町に居を移した)

老舗の佃煮屋「日本橋 鮒佐」の店先に松尾芭蕉の句碑が建てられている。

江戸時代小田原町と呼ばれていて、1672年の寛文12年・29歳の松尾芭蕉が、故郷である伊賀上野から江戸へとやってきて8年間住んだ場所。

松尾芭蕉は、当時「桃青」と称していて、日本橋魚市場に近い繁華街小田原町に住み俳壇での地位を固め、1678年、に俳諧宗匠として独立した。

芭蕉の江戸での住まいは、その後、深川に移り、1689年、「奥の細道」の旅に備えて千住へと転居し、この年46才の松尾芭蕉は「奥の細道」の旅に。

実際に「奥の細道」が完成したのは1694年の元禄七年。

その年の10月、病に臥せっていた芭蕉は帰らぬ人に、享年51才。

この句碑は、小田原町に住んでいたときであろう。

「中央区新川」

新川は、新川1丁目3番から4番の間で「亀島川」から分岐し、この碑の付近で隅田川に合流する運河でした。

規模は延長約590m、川幅は約11mから約16mと、狭いところと広いところがあり、西から一の橋、二の橋、三の橋の三つの橋が架かっていた。

新川は、豪商「河村瑞賢」が諸国から船で江戸へと運ばれる物資の陸揚げの便宜を図るため、万治3年の1660年、開さくしたといわれ、

一の橋の北詰には瑞賢が屋敷を構えていたと伝えられている。

当時、この一帯は数多くの酒問屋が軒を連ね、河岸にたち並ぶ酒蔵の風景は、数多くのさし絵や浮世絵などにも描かれた。

江戸で年間約100万樽を消化し、江戸周辺で約10万樽他の90樽は、伊丹・伏見・灘五郷(26の酒蔵が)等で、そのために沿岸部に多い。

「灘五郷」とは全国に名の知れた酒造りのまちで、神戸市灘区から西宮市の海沿いにある五つのエリアの総称で、酒造りに適した気候と西宮の宮水、酒造りの職人丹波杜氏の腕という好条件が揃ってできた酒は、近くの港から江戸に向けて大量に出荷することが。

灘をはじめとして伊丹や伏見など、上方の酒を江戸に船で運ぶ際に問題になるのが、

「酒樽」の破損、それを防ぐ目的で、ワラで編んだむしろのようなもの=菰(こも)でくるんで運んだのが

「菰樽」の始まり。

菰には、酒の銘柄を区別するために名前や絵があしらわれ、現在は店頭装飾にも利用されるデザイン性の高いパッケージへと進化を遂げていきた。

「樽廻船」は、ここ現在の新川で降ろされた。1716年~。