『秘められたる音』

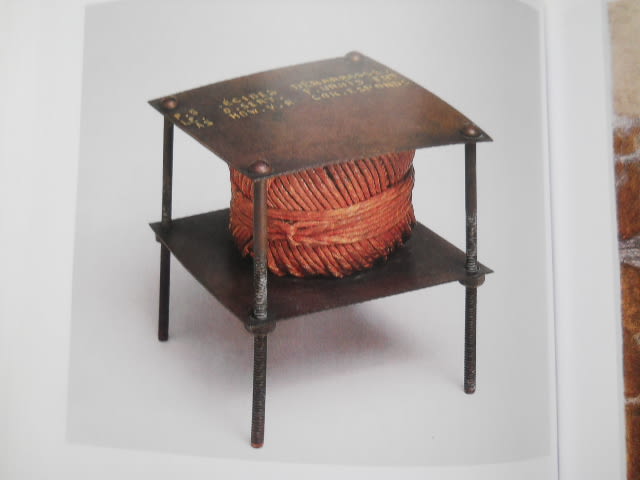

《修正レディ・メイド・ネジ留めされ真鍮板で挟まれた紐の玉》とある。

中に何が入っているかは問題ではないが、見えない内部(空間)があれば、あらゆる可能性が想定できる。有るかもしれないが、無いかもしれず、この静止状態では何も聞こえないという作品である。

重量感のある真鍮版、生成・加工・組み立てのプロセスには(音)の発生は免れず、それなりの音を響かせたに違いない。その真鍮版に挟まれた紐の玉も音域や高低に差異はあっても物が接触すれば音は必至である。

音は確かにこの構成(作品)に至るまでには発生しているが、作品が静止状態である以上、音は発生しない。静謐な空気のなかに予感はあるだろうか。音とは、物の振動が空気を振動させて伝わる波のことであれば、静止状態に空気の振動は起こり得ない。

音のない状態に音を予感する。秘められたる音を感じるのは、あくまで人の心理に過ぎない。無を見て有を予感するのは、積み重ねられた情報・経験(学習)による感覚の振幅であり、音に(秘められたる)という形容を被せたのはデュシャンの詩的センスによるところが大きいと思う。

(写真は『DUCHAMP』TASCHENより)

空が青くすみわたり、どんぐりはぴかぴかしてじつにきれいでした。

「裁判ももう今日で三日目だぞ、いゝ加減になカナ掘りをしたらどうだ。」山ねこがすこし心配さうに、それでもむりに威張つて言ひますと、どんぐりどもは口々に叫びました。

☆句(言葉)の照(あまねく光が当たる=平等)は済(救い)を伴う。

教(神仏のおしえ)を化(教え導くこと)。

太陽は実に黙っているが、化(形、性質を変えて別のものになる)により現れる。

太陽の真を拝む意(思い)は、澄(清く濁りがない)。

現れる講(話)は教(神仏のおしえ)である。

もちろん、こういうことになるだろうということはとっくに予想していて、そのためにずいぶん苦しんでいたのです。ちょうどそのとき、わたしは、あなたがもうそろそろ正気をとりおどしたころではないかと様子を見るために、また教室の窓のところへもどっていったのです。

☆もちろん十分に予想できたので、耐え忍んでいたのです。ひょっとしたら、あなたに分別があるかどうか調べようとして正しく先祖の傷痕、罪過の《食(天)死の入口》へと戻って行ったのです。