ひめちゃんと獅子丸は、堀之内の西を歩いて来ました。

たぶん、ここらへんの田んぼは、葛塚城の西の堀切跡だと思われます。

ひめちゃんの、りりしい顔です

獅子くん、後ろ姿で失礼します

みかけによらず、深謀遠慮の策略家です

獅子丸が、こんな表情をみせることはありません。

自分の本性のままに行動しています。

今朝の赤城山です。

葛塚城から東は、桐生の山々があって、その先の山々は見えません

桐生も足利も見えません

(2018年6月20日)

雨の仙台二日目、地下鉄薬師堂駅から仙台駅に戻り、るーぷる仙台に乗ります。

朝よりは少しすいたかな?

るーぷる仙台は、途中まで昔の動物公園循環といったイメージです。

片平を通り、御霊屋橋(おたまやばし)を渡り、瑞宝殿(ずいほうでん)に停車です。

たくさんの乗降客があります。

御霊屋橋は記憶にありますけど、はて瑞宝殿?、記憶にないのです。

伊達政宗の御廟は、ひめちゃんちのおかあさんが仙台を去ってから再建されたものです。

るーぷるに乗っても降りたことはありません。

今回もパス、又の機会に。

博物館を過ぎて、青葉城本丸を目指してバスは行きます。

本丸の高い石垣は、記憶にしっかりとあります。

何度も歩いて登りました

その昔、シルクロードに憧れている友人がいました。

本丸跡で、「きっと行くからね 」と叫びました。

」と叫びました。

どうしているかな?

青葉山を通って、川内を通って、大崎八幡宮に到着です。

たくさんの人が降ります。

何十年ぶりだろう?

明るくなってます

一の鳥居は大きすぎてカメラに収まらず、くぐってから撮影です。

二の鳥居は石造りの鳥居です。

何か文字が刻んでありますけど、ウーン 判読不能です。

判読不能です。

太鼓橋が現れ、大崎八幡神社とあります。

平成になって、大崎八幡宮と改称したそうです。

ひめちゃんちのおかあさんが仙台市民の頃は、大崎八幡神社だったのです。

ただ「大崎八幡」とだけ記憶していました。

大石段の先に、三の鳥居が見えます。

「無理しなくていいよ 」そんなやさしい言葉が聞こえます。

」そんなやさしい言葉が聞こえます。

もうみんな、かなりバテバテです

ほとんどの人は、一挙に昇って行きましたけぢ、ちょっとウロウロです。

太鼓橋の脇に、見慣れない表示がありました。

初めて聞く名です。

仙台市のHPによると、

伊達政宗の命で造れた用水路で、本流が広瀬川から梅田川に通じ、3本の支流と多くの枝流がありました。城下町をくまなく流れ、当時は防火用水、散水、洗濯用水などの生活用水や水車などの動力産業用水として用いられました。明治以降、上下水道の整備により生活用水としての利用は減少し、次第に暗渠化が進みました。特に昭和以降には車社会の到来で水路にフタがされることにより、地上から姿を消す部分が多くなりました。

下流の流れです。

上流の流れです。

往時は、広瀬川から豊かな水量が音を立てて梅田川に下っていったのです。

そうすると、ここは神域パワースポットという以上に、重要な地点だったようです。

人が生きていくためには、水が欠かせません。

お殿様は、まずみんなに水が行き渡るようにしなければなりませんね。

台地の上の城下町であるけれども、用水の水が台地に浸透し井戸水の水源にもなったということです

階段を登り切ると、狛犬がいました

どっしりとした狛犬です。

三の鳥居をくぐります。

もううひと頑張りです。

また、狛犬がいます。

こんな腕の太い狛犬みたことありません

これは左の狛犬ですけど、右も同じように太いです。

長床というクラシックな建物があります。

「こちらで参拝してください」と、社殿にまで進めません

脇にまわりちょっと失礼します。

やなり、国宝の御社殿は遠い存在でした。

こんなきらびやかな国宝の御社殿があったのですね

暗いきつい階段しか、遠い記憶にありませんでした

記憶を塗り替えておきます

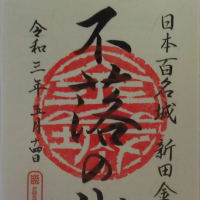

社務所で御朱印をいただいて帰ります。

また、いつの日か参拝しまーす

明日は多賀城に行きまーす

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます